どのキーを叩いても正解になる“チート”リズムゲーム『PROJEKT GODHAND』試遊感想。常識とキーボードを壊して、音ゲーの原始的な楽しさを味わう

どのキーでもOKな“チート”リズムゲーム『PROJEKT GODHAND』TGS2025試遊レポートをお届けする。

TGS会場の一角から、まるで発狂しているかのようなキーボードの連打音が響いていた。何事かと思えば、笑顔でキーを叩きまくるプレイヤーたち。その先にあったのは、Anarch Entertainmentが手がける新作リズムゲーム『PROJEKT GODHAND』だ。対応プラットフォームはPC(Steam)で、現在早期アクセス配信中。

本作は、「キーボードのどのキーを叩いても正解になる」という破天荒なルールを掲げた音楽ゲームだ。ガチャガチャと叩くだけである程度曲が成立してしまうゲーム性や、10京単位まで膨れ上がるスコアなど、各要素は笑ってしまうほど豪快。一方でリスクとリターンを両立させた戦略的システムなど、公式に“チート”音ゲーを名乗りながら、本格的に作り込まれた一作でもある。

今回、弊誌は東京ゲームショウ2025で『PROJEKT GODHAND』を試遊する機会に恵まれた。本稿では、常識からはみ出した発想で音ゲーを再構築する、本作の独自性について掘り下げていく。

どのキーでも正解。暴力的なのに心地よい“神の手”音ゲー

『PROJEKT GODHAND』は8レーン制の音楽ゲームで、ソロプレイのほか、世界中のプレイヤーとスコアを競うランキング機能を備える。開発元のAnarch Entertainmentは、弾幕×音ゲー『NOISZ』など独創的な作品で知られるデベロッパーだ。『PROJEKT GODHAND』もまた、同社らしい攻めた設計思想を持つ。

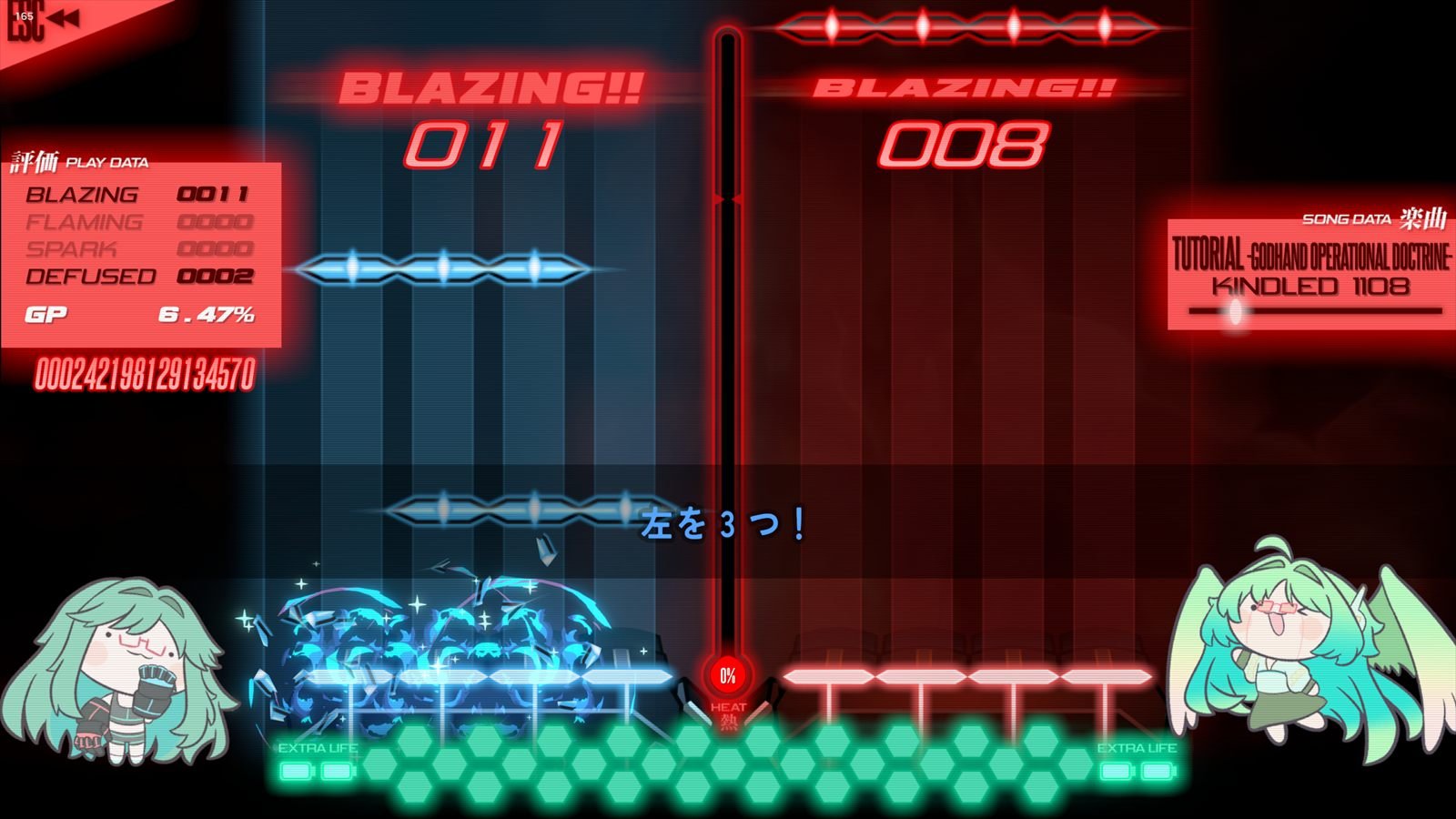

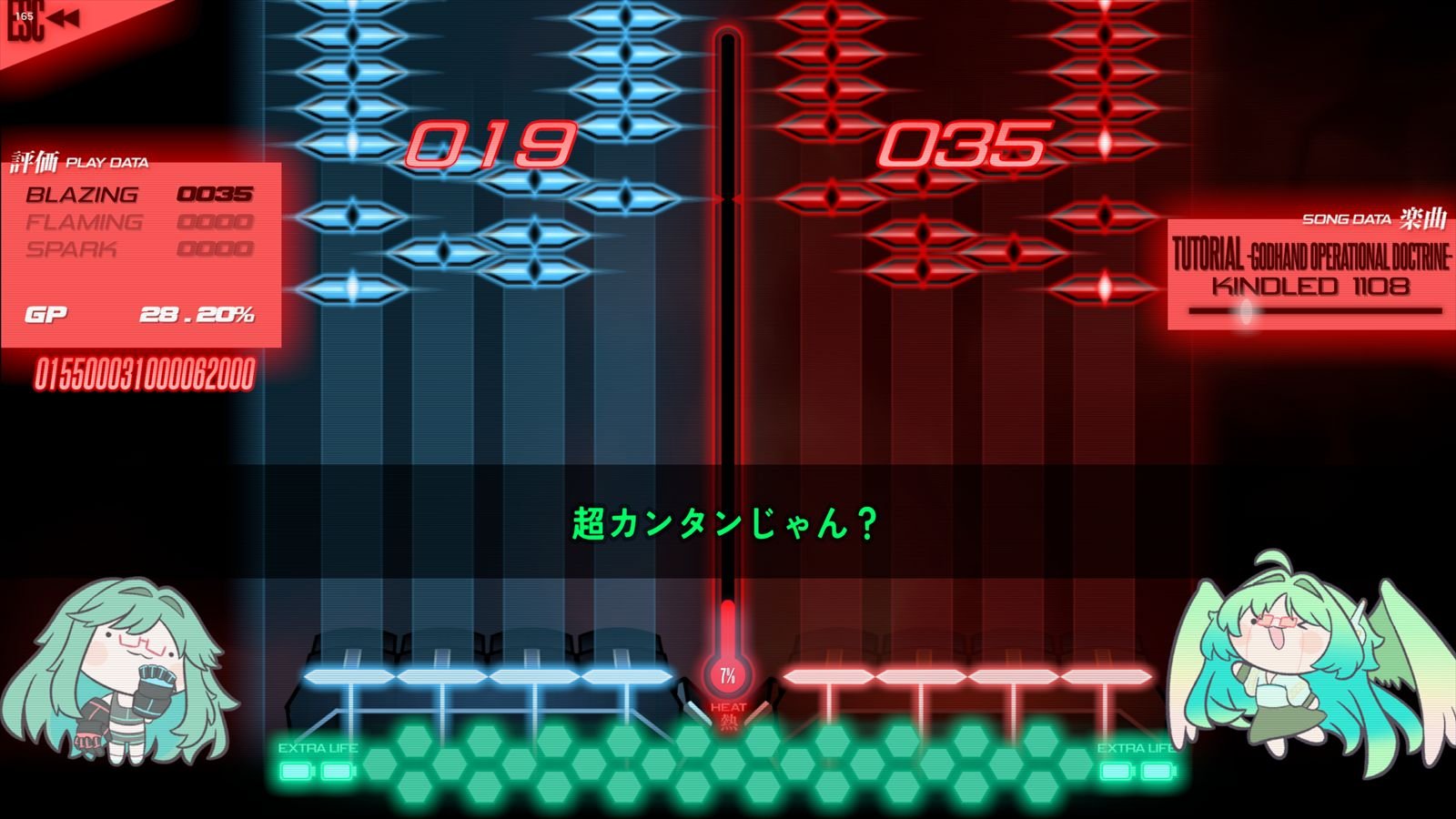

最大の特徴は、入力方法。キーボードは中央で左右に分けられ、左側のどのキーを押しても左レーン、右側なら右レーンとして判定される。レーンは左側の青が4本、右側の赤が4本の計8本。つまり、左右のどちらかさえ合っていれば、どのキーを叩いてもノーツを拾える。

プレイヤーの叩いた場所がそのまま正解になる――まさに“神の手”(GODHAND)を授けられたような体験だ。ルールが単純なぶんノーツの数は多めで、指定区間内に一定回数以上連打する「マッシュノーツ」などもあり、とにかくキーを多く叩くことが正義。叩けば叩くほどスコアとともに満足感も高まっていく。

「このキーはこのボタン」と頭で理解する必要がなく、手元を見なくてもはじめから本能的に叩ける。ルールがシンプルだからこそ、プレイの入り口は広い。近年の音ゲーの操作が複雑化する中で、「ただ叩くのが楽しい」という原始的な喜びをここまで直球で体現した作品は珍しい。

実際のプレイ感覚は、想像以上にフィジカルだ。1曲終えるころには手のひらが熱を帯び、手を酷使した疲れがある。叩くたびに指先から音が弾け、体が自然とリズムに乗っていく。周囲には常にうるさく打鍵音が響くため、初めて見た人にはノリノリでキーボードを壊しているように見えるかもしれない。そんな状態が気にならないほど、叩くと反応するのが楽しく、もっと叩きたくなる。『PROJEKT GODHAND』は、音ゲーの最初の快感を思い出させてくれる。

キーボードの性能や形状は人により異なるため、同時押しに必要なキー数を緩和する「グロリアスモード」やコントローラー対応など、遊びやすさへの配慮があるのは好印象だ。ただし時々同時押しが反応しづらいなど、環境によって体験に差が出る点は惜しい。それでも、“自分のデバイスを限界まで酷使する”という感覚は、このゲームの楽しさを構成する一要素になっている。

“叩くだけ”で終わらせない設計

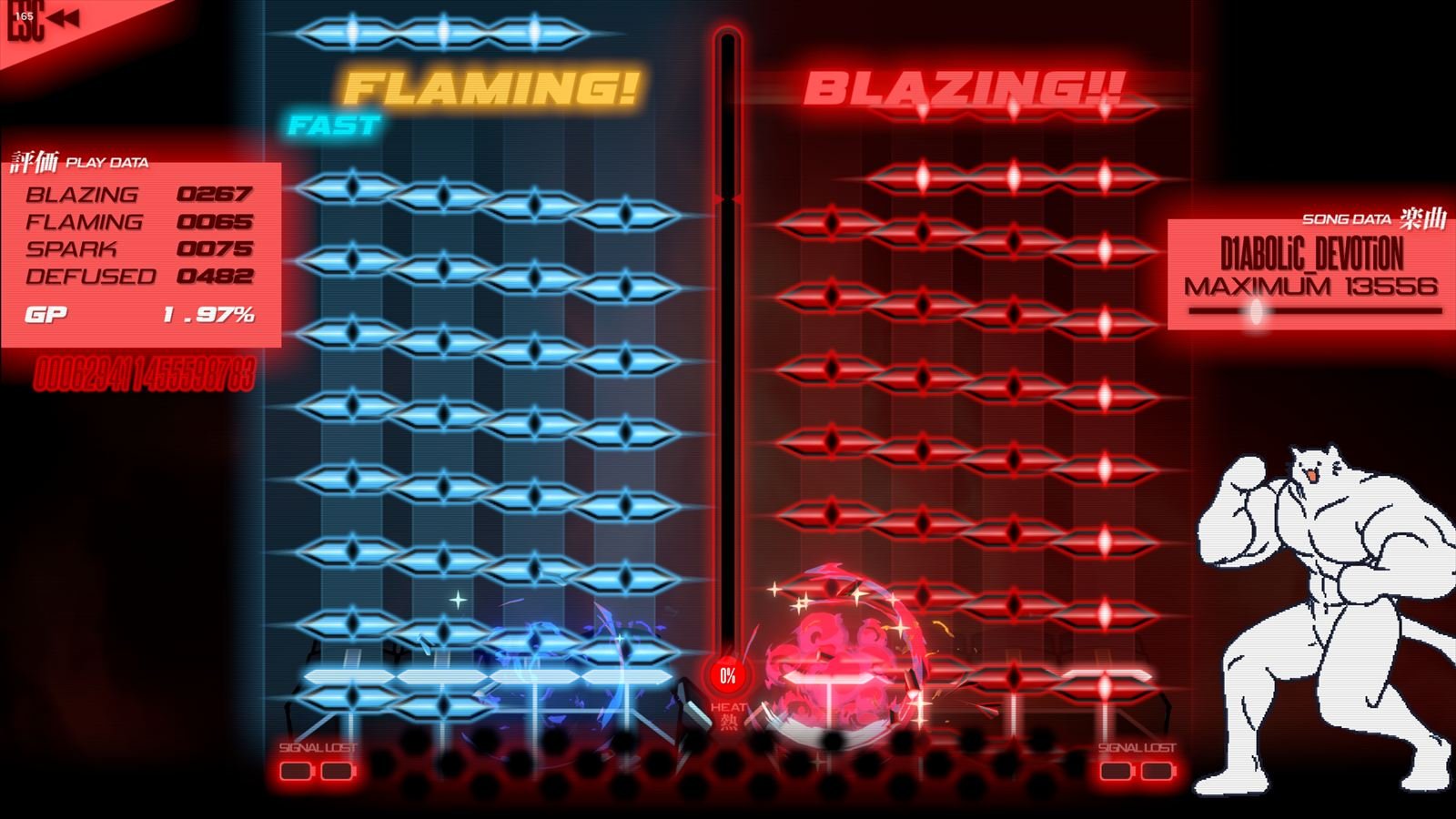

奇抜なコンセプトに反して、システムの完成度は高い。基本操作は簡単で、判定もやや甘め。初心者でも叩いているだけで爽快感が得られる。一方で高難易度譜面では、目を疑うほどのノーツが画面を埋め尽くす。理不尽なほどの物量、連打地獄、あんみつ(複数ノーツを同時に処理するテクニック)がほぼ必須の局面――キーボードと手の限界を試す設計だ。

つまり本作は、“暴れる快感”と“限界を超える挑戦”の両方を用意している。初心者は気持ちよく叩き、上級者は正確さを突き詰める。遊び方の幅が広く、プレイヤーの熟練度に応じて見える景色がまったく変わる。

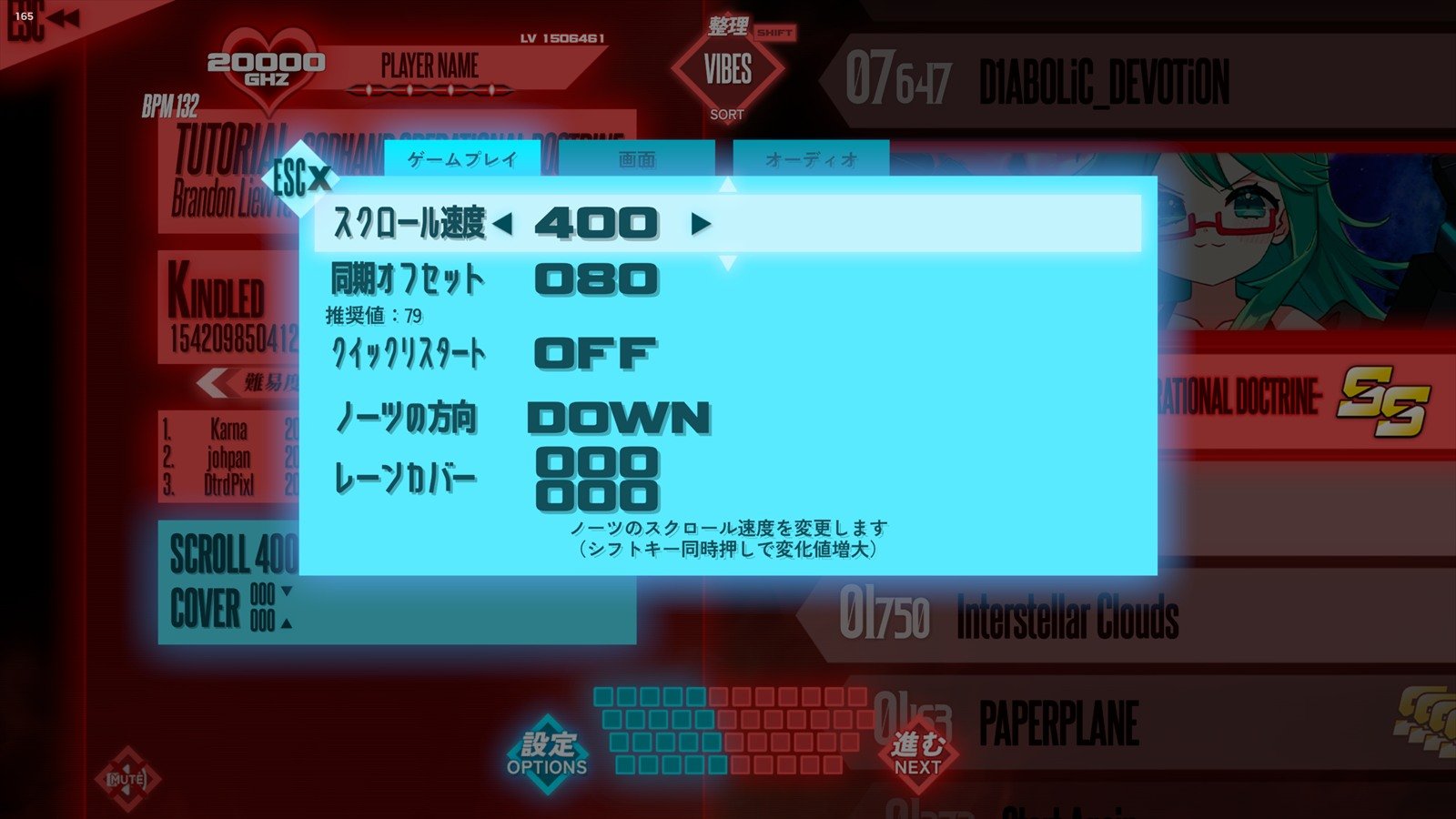

操作設定も充実しており、スクロール速度や方向、ノーツ判定のタイミング(オフセット)調整など、一般的な音ゲーが持つ要素は一通りそろっている。判定の早遅を教えてくれる支援機能もあり、「キーボード破壊系超絶連打リズムゲーム」というネタっぽいキャッチコピーに反して、本格音ゲーとしての下地がしっかりしている。

ヒートゲージがもたらす駆け引き

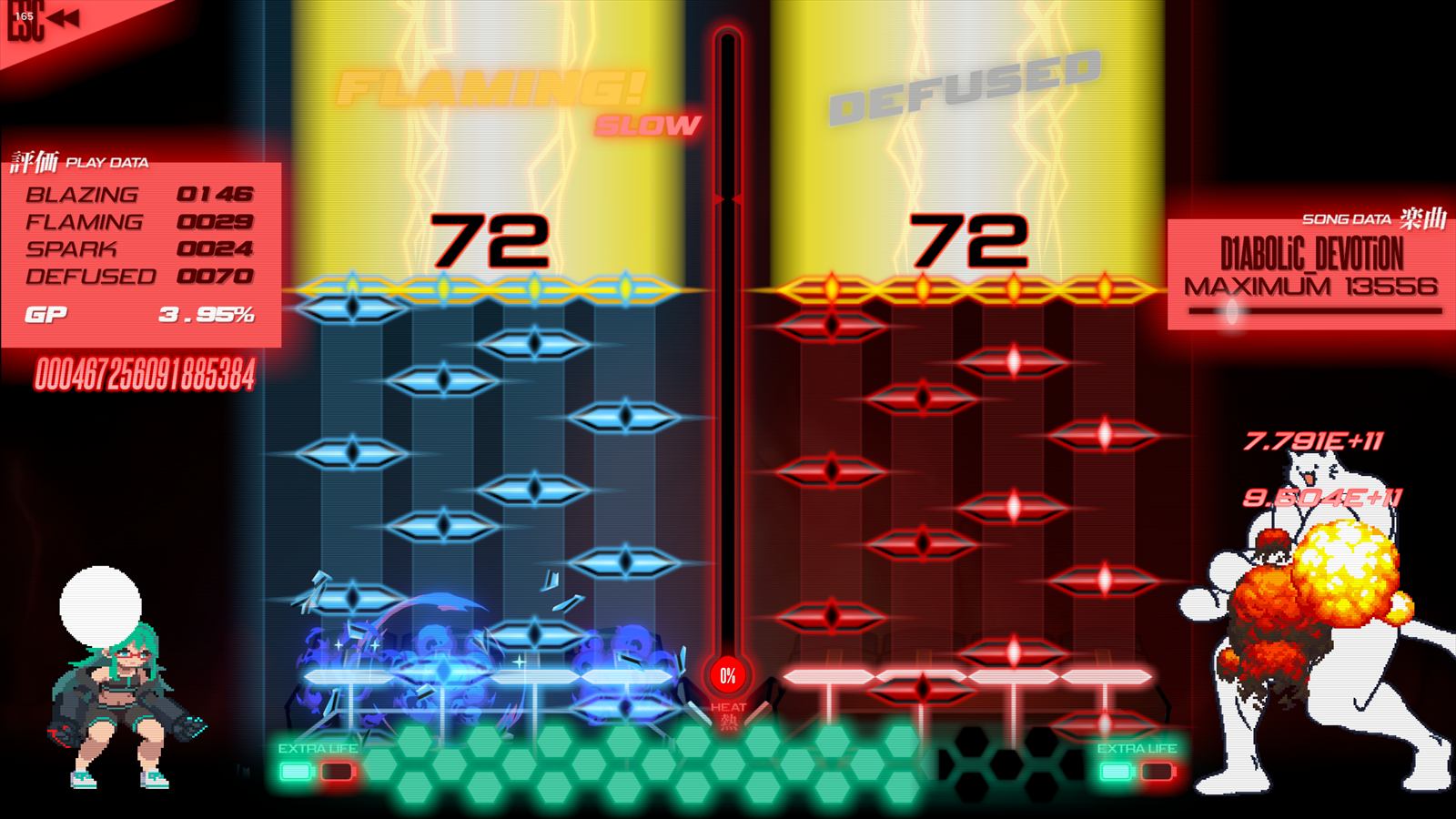

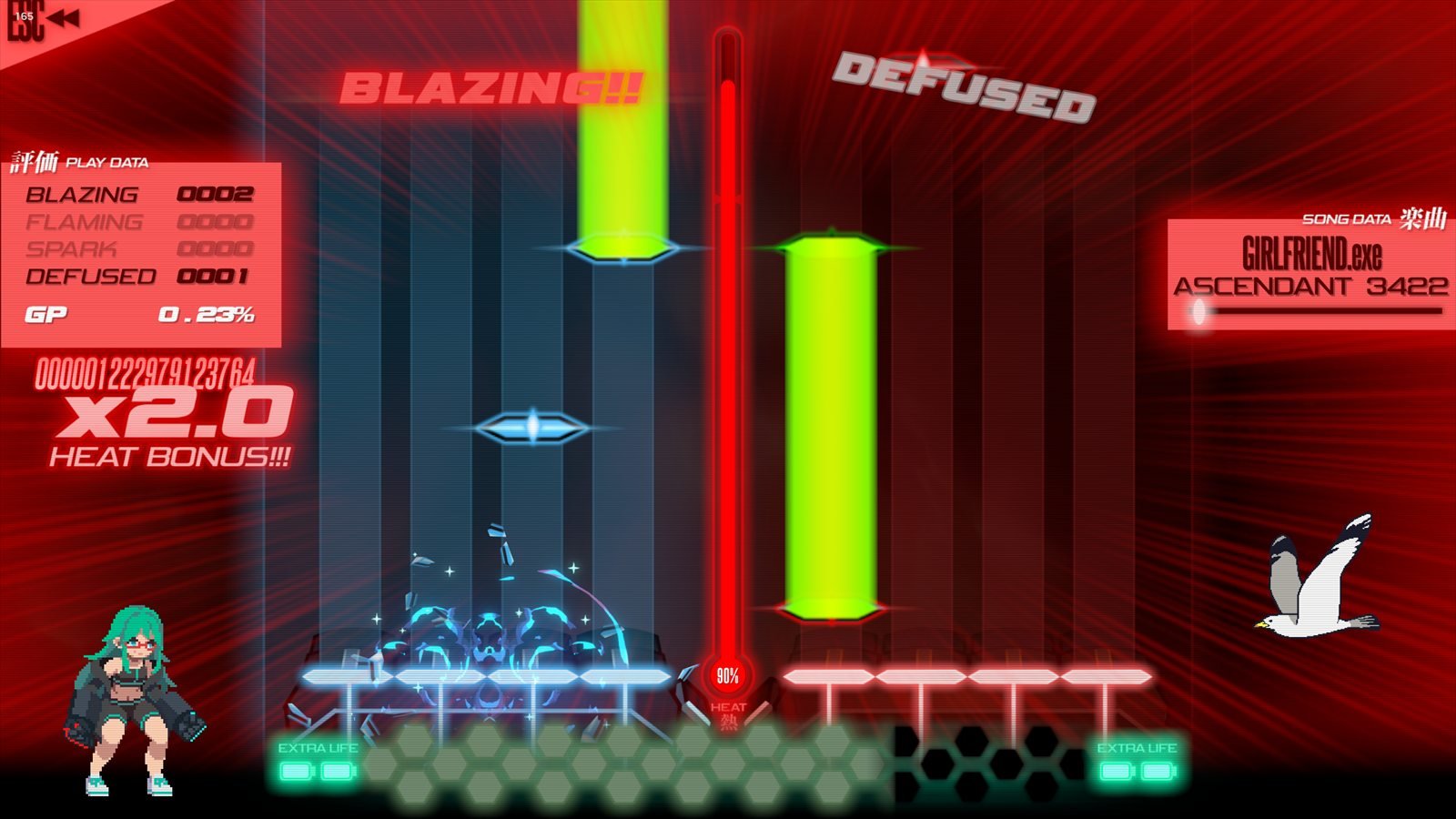

『PROJEKT GODHAND』のユニークさは、スコアシステムにもある。画面中央には「ヒートゲージ」があり、ノーツ以外の入力やマッシュノーツ(指定回数以上の連打)で上昇する。このゲージを上げるとスコア倍率が増すが、同時にノーツ判定が厳しくなり、ミス時のペナルティも大きくなる。リスクとリターンの両立が求められる仕組みだ。

プレイ中は、このヒートゲージをどのタイミングで上げるかが重要になる。勢いよく上げて一気に稼ぐか、ミスを警戒してクールに行くか。ランキング争いは単なる“叩き合い”に見えて、実際には戦略的な思考が要求される。高難度譜面ではそもそもノーツが詰まっていることが多く、隙間にタイミングよく入力を挟む技術も必要になる。「譜面通りに叩く」という意識と並行して、「いかに譜面以外の場所で叩くか」を考えるゲームにもなっているのが面白い。

実際にプレイしてみると、ヒートゲージがMAXになった瞬間、派手なエフェクトとともに左側に「×2.0」と表示される。わずかなミスで体力が大きく下がり、緊張感と高揚感が同時に襲いかかる。“暴力的な操作と精密な判断”――この感覚が、本作を単なるバカゲーで終わらせていない。

カオスの中に野心が見え隠れする“桁外れ”なスコア・ランクシステム

チート的なゲーム性とリンクするように、スコア表記や演出も桁外れで豪快だ。スコアは「10京」単位で表記され、クリアランクは「SSSS++」まで存在する。また、プレイ中は画面右側にカモメや車などの謎の対戦相手が登場し、それを主人公の女神が殴り飛ばしてスコアを稼ぐ。冷静に考えれば意味不明だが、本能のままにキーボードを叩く爽快感がそれらの疑問を吹き飛ばし納得させる。遊んでいる間は理屈抜きで楽しく、結果画面で冷静に振り返って初めて「なんだこれ」と笑ってしまう。

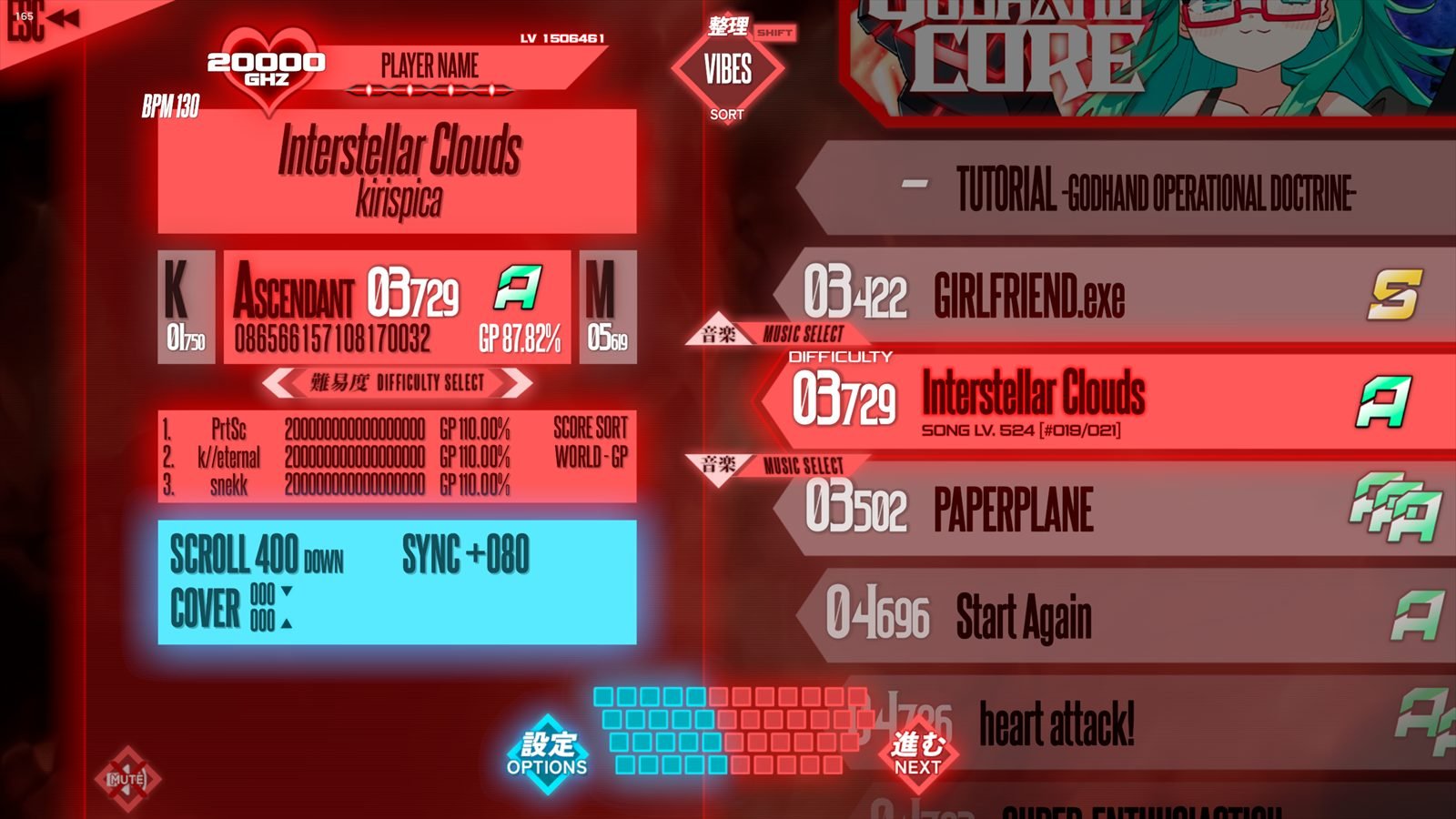

一方で興味深い仕組みも用意されており、たとえば各譜面の難易度を表す数値は、全プレイヤーのスコア状況に応じて10分ごとに自動で変化する。誰かが上手くプレイすれば数値が下がり、全体が苦戦していれば上がる、という具合だ。音ゲーにありがちな難易度表記と実際の難易度が合っていない、ということが起こりづらい仕組みになっていて、常に今のプレイヤー層にとってのリアルな難易度で遊べるようになっている。

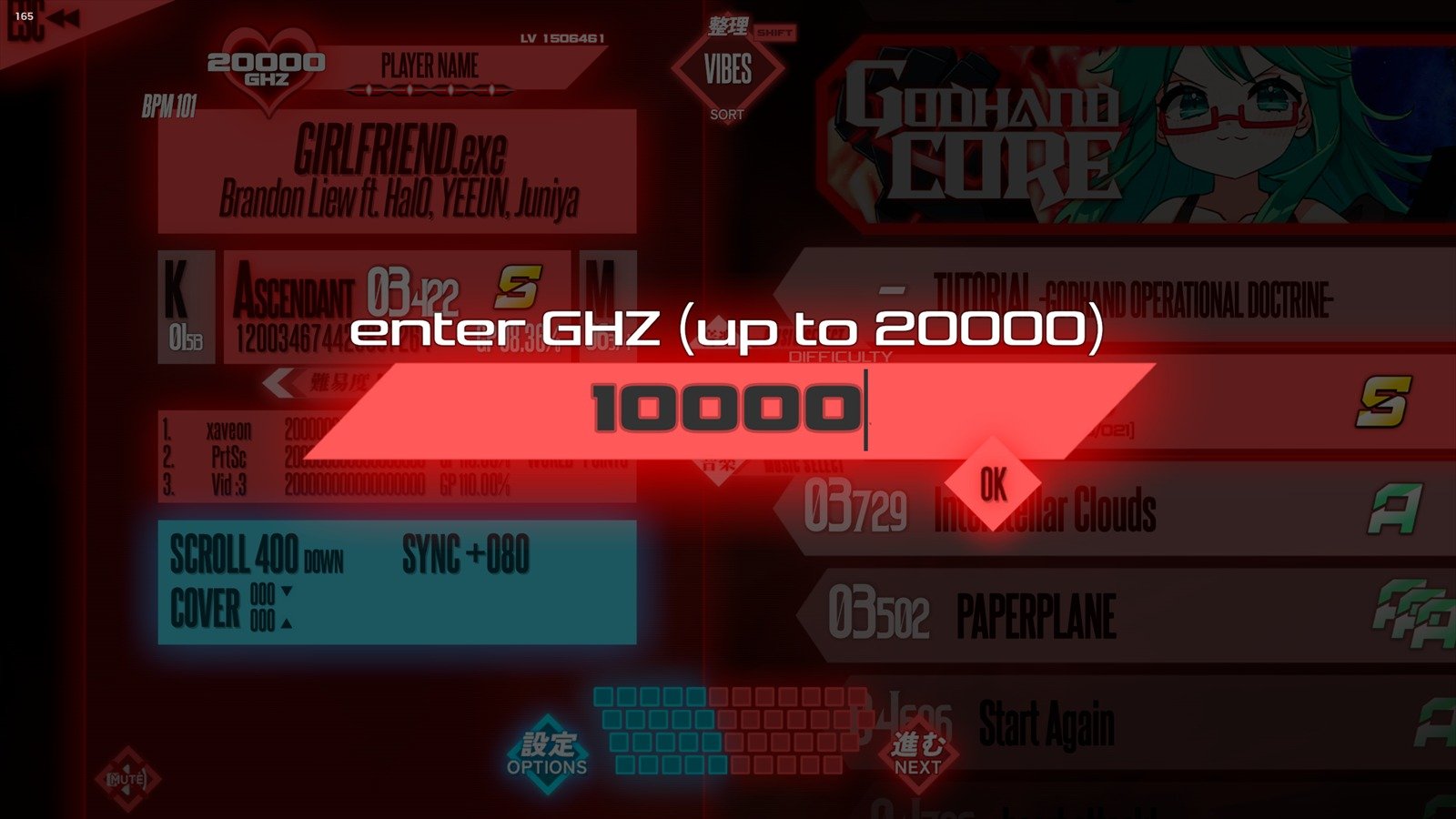

もうひとつの象徴的な仕組みが、プレイヤーの熟練度を示す「GHZ」だ。これはプレイヤーの成績に合わせて上下することはなく、自分で好きに設定できる。「GHZ10000」にしたければそれでよし。いきなりMAXの「GHZ20000」に設定しても構わない。今後追加されるストーリーモードやチャレンジモードでは、この数値によって難易度が変化する予定だという。

この設計が面白いのは、自己申告で実力を決めるという逆転の発想だ。一般的な音ゲーでは、実力をスコアやランクで“測られる”のが当然。積み上げた評価に応じて、新たな難易度が解放されるようなゲームも多い。だが『PROJEKT GODHAND』は、プレイヤーにその権限を渡している。「上手く見せる」ことよりも、「どう遊びたいか」を重視する設計。ふざけたアイデアに見えて、音ゲーにありがちな「数字の呪縛」からプレイヤーを解放する哲学的な仕掛けでもある。こうした、くだらなさと野心的な仕組みの両立が、本作のアイデンティティとなっている。

“バカバカしさ”と“真剣さ”の境界で生まれる新しい音ゲー

『PROJEKT GODHAND』の特徴は、バカバカしさと丁寧な作りの共存にある。「どのキーでも正解」という一見ふざけたルールが、逆に“叩く気持ちよさ”を際立たせている。音ゲーの複雑さを一度壊し、楽しさを軸に再構築した本作は、複雑化した現代の音ゲーに対するカウンターだ。 本作は、音楽ゲームというジャンルを“改めて楽しくするためのジョーク”であり、同時に極めて真剣な挑戦でもある。インフレするスコア、変動する難易度、自分で決める熟練度。どれも常識を外れているが、その裏には“音ゲーを自由に楽しんでほしい”という確かな意志を感じる。遊ぶほど、音ゲーというフォーマットへの風刺と愛が見えてくる。

試遊を終えたあと、手は少し痛かった。それでも、もう一度叩きたくなる衝動が残っていた。本作が正式リリースに向けてさらにブラッシュアップされることに期待したい。

『PROJEKT GODHAND』はPC(Steam)にて早期アクセス配信中。ゲーム内は日本語表示に対応しており、7曲を遊べるデモ版も公開中。正式版では現状収録されている36曲にくわえて、ストーリーモードおよび新曲10曲の追加が予定されている。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。