Steamライフシム&パーティーゲーム『星のパーティータイム』はぜんぜん違うゲームが2本入っている。フレンドと一緒に遊ぶと楽しそうだと思った試遊体験

街づくりライフシムと対戦型パーティーゲームが融合しているという『星のパーティータイム』はいったいどんなゲームなのか。試遊してきた。

NetEase Gamesは、傘下のUniverse X Studioが手がける『星のパーティータイム』を2026年にリリース予定だ。対応プラットフォームはPC(Steam)で、ゲーム内は日本語表示に対応予定。

『星のパーティータイム』は、生活シミュレーションとパーティーゲームが融合した、最大32人オンラインマルチプレイ対応のマルチジャンルソーシャルゲームだ。プレイヤーはディノと呼ばれる恐竜のキャラクターとなり、放棄されたキューブ状の星で暮らしながら、楽園へと復興させることを目指す。

本作は街づくりライフシムと対戦型パーティーゲームという、ふたつのジャンルが融合した作品となっている。しかし一見まったく異なる両ジャンルが、はたしてどのように一本のゲームに収まっているのか。今回開催された「東京ゲームショウ2025」にて本作を試遊してきたため、具体的なゲームプレイや印象をお伝えする。

試遊コーナーはソロプレイで街づくりパートなどが楽しめるシングルコーナーと、来場者同士で実際に対戦してパーティーゲームを体験できるマルチコーナーに分かれていた。筆者が訪れたときはシングルコーナーが満席だったため、まずはマルチコーナーを試遊することに。

わかりやすく楽しいミニゲームたち

パーティーゲームモードでは。120種類以上用意されているというミニゲームのなかから、好きなゲームを選んで対戦することができた。オフラインでは最大8人まで対戦可能との説明だったが、今回は4人で対戦することに。スタッフさんのルール説明によると、いくつかのミニゲームを通して合計スコアを競い、優勝者にはノベルティのプレゼントがあるという。思わぬ景品の存在に気合が入る。

最初のミニゲームは、シンプルなレース。トラックをみんなで走り、最初にゴールした人が勝者になるという。コース上には加速床やハードルなどが設置されており、位置取りとジャンプのタイミングが勝利のカギとなるようだ。抜きつ抜かれつの攻防が繰り広げられたが、途中で加速床を踏み損ねた筆者は遅れをとり、3位という結果に。さえない結果だが、ルールがシンプルで展開もわかりやすいので、プレイ中は参加者同士で盛り上がっていた。

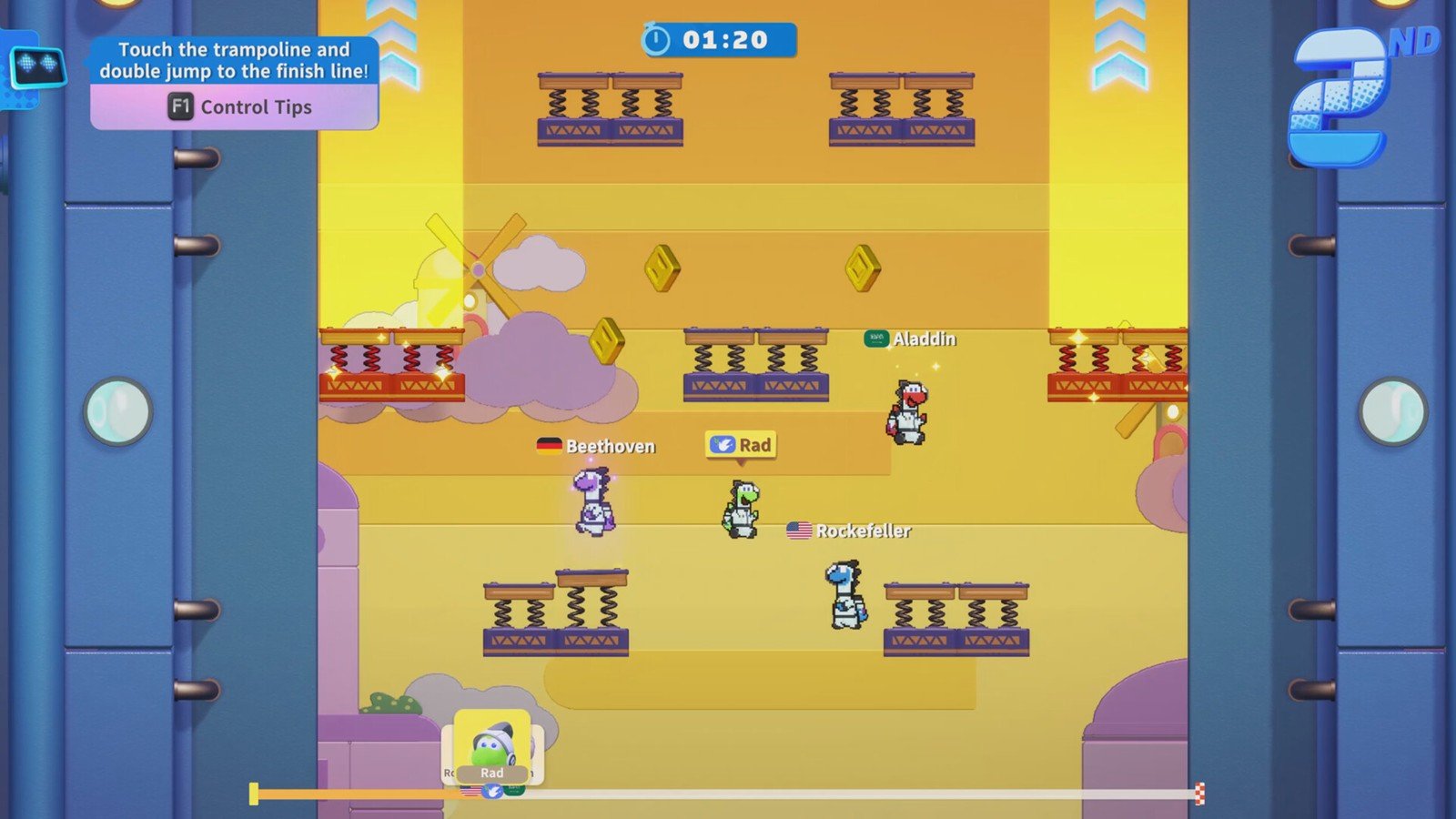

続くゲームは、先ほどのレースとは雰囲気が変わり、2Dレトロゲーム風の画面。バネを使って飛び跳ねつつ上を目指し、頂上に最初にたどり着いたプレイヤーが勝者だ。さっそく全員で飛び跳ねるが、バネとジャンプの挙動にちょっとクセがあり、当初は参加者みんな苦戦。そのうちなんとなくコツをつかみ、一時は筆者が先行してトップに立ったものの、途中で隣のプレイヤーに踏み台にされ、抜かれてしまう。プレイヤー同士に接触判定があるというのがポイントだったようだ。

景品に釣られて必死に

その後いくつかゲームをこなし、いよいよ最終戦へ。参加者の成績はほぼ横並びで、最後のゲームで勝った人が景品を貰えそうだ。最後のゲームは海賊船から時々撃たれる砲弾を避けつつ、出てくるコインを集めるという内容だった。試遊中はみんな和気あいあいと遊んでいたが、がめつい筆者はどうしても景品が欲しく、ひとりだけやたら集中して試合に臨む。空気を読まずひたすらコインを集め、ライバルを砲弾の軌道上に押し出すなどイヤガラセもしっかりと実行。1位を獲得し、景品として特製デザインのソックスをいただいた。正直とても嬉しい。

マルチモードの感想としては、どのゲームもルールと操作が分かりやすく、程よい妨害要素やハプニング要素が存在。盛り上がりどころもわかりやすく、パーティーゲームとしてしっかり楽しめる内容になっていた印象だ。今回遊んだミニゲームは5、6種類程度だったが、説明によると全部で120種類以上存在するという。さらにゲーム内エディターで、オリジナルのゲームを制作することもできるそうだ。マルチモードだけでも一本のゲームとして成立しそうではある。しかし本作には、街づくりシムモードも搭載されているのだ。

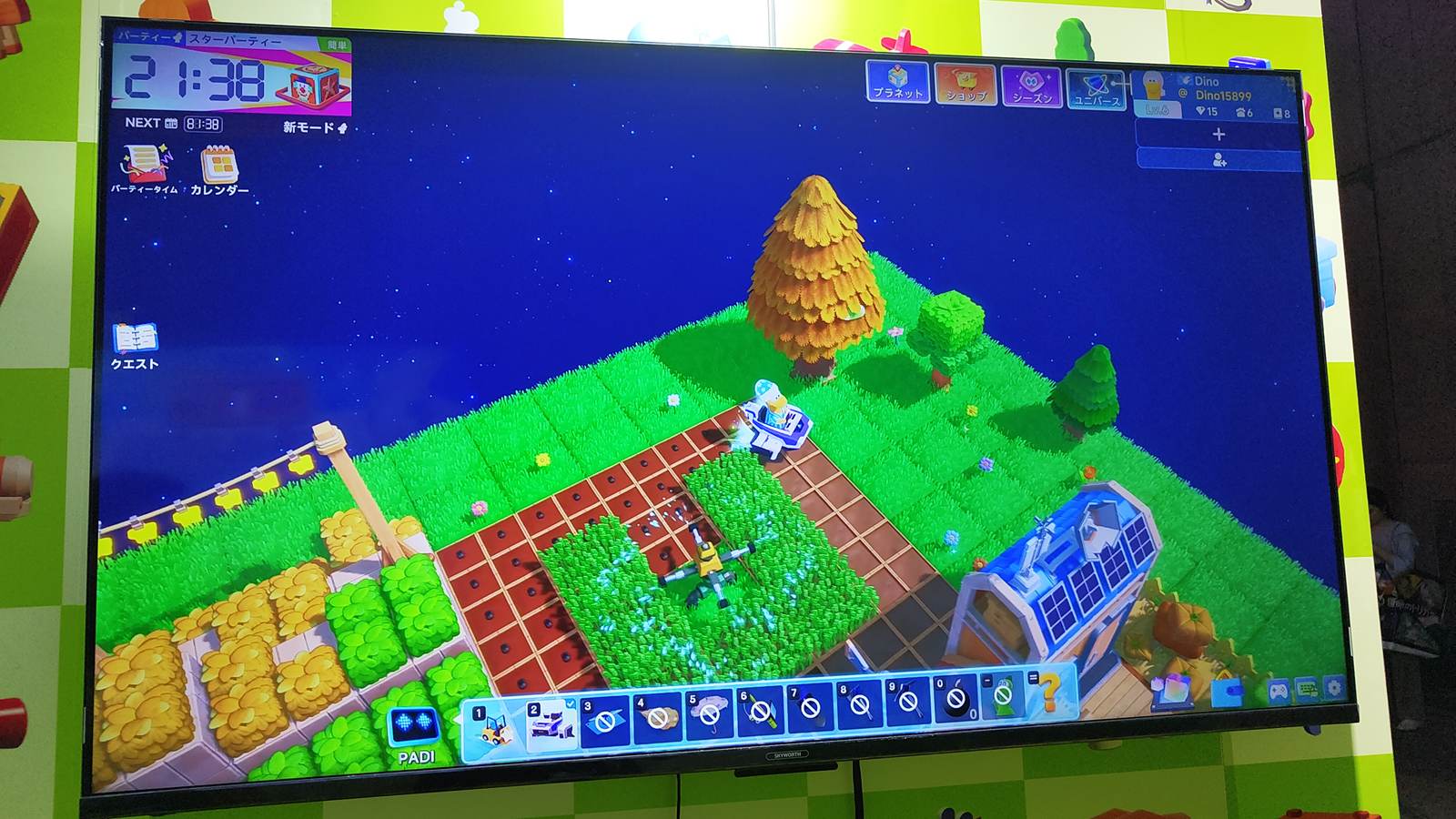

サイコロ型の不思議な星

マルチモードの試遊を終えた筆者は、シングルモードの試遊台に移動。街づくりを体験してみることにする。シングルモードでは、まずキャラメイクをおこなうことに。適当にキャラを作ると、フィールドが現れた。どうやらこのフィールドに施設や飾りを建てて、街を作っていけるようだ。フィールドは宇宙空間に浮かぶ小さな星という設定で、サイコロのような形の六面体となっている。見た目としてはなかなかのインパクトがある。

フィールドにはいろんな住民が住んでおり、それぞれお店を開いたり、農業を営んだりしている。また詳細は不明ながら「キセキ装置」なるものが存在しており、どうやら空き家を用意することで装置から新たな住人を招けるようだった。住民を増やすごとに、星でできることが増えていくようなシステムなのかもしれない。

星を探検、意外と広い

また主人公も農業や釣りを営めるようで、作物を刈り取ったり、水辺で釣り竿を使ったりすることができた。家具を売るお店などもあり、生産をしてお金を稼ぎながら、ハウジングや街づくりを楽しめるようだ。ライフシム系のゲームとして、しっかりアクティビティが用意されているようだ。また自分が作った星にフレンドを招いて一緒に探検したり、さらに招いたフレンドとそのまま先述のパーティーゲームモードで遊んだりすることもできるようだった。

試遊した街は、面ごとに農業エリアやお店エリアなど、テーマを設定しつつ街づくりがされている様子。面を飛び移るたびに雰囲気が大きく変わるので、探検のしがいがある。さらにいろんな面を飛び移っていくと、モノクロで殺風景な面にたどり着く。説明によるとこの面は荒廃してしまっているそうで、リソースを投じて土地を蘇らせる必要があるのだとか。どうやら街づくりモードではアクティビティをこなしてリソースを集め、一部が死んでしまっている星を蘇らせるのが目標になるようだ。

遠景ではこじんまりとした星に見えたが、実際に探検してみるとなかなかに広い。また移動手段としては歩きはもちろん、乗り物や空飛ぶ機械などが用意されている。オブジェもバリエーション豊かで、見ているだけでも楽しい。星を見て回るうちにあっという間に時間が過ぎ、試遊を終えることに。こちらのモードもかなりのボリュームがありそうである。

フレンドと一緒に遊ぶのに特化したゲーム

以上は今回の試遊体験の内容である。感想をまとめると、本作は一見として、まったく異なる2つのゲームがひとつのパッケージに詰まっているような作品だ。パーティーゲームはルールがシンプルで遊びやすく、ひとつのゲームは2分前後で決着がつくため、短い時間でもしっかり盛り上がれる。街づくりシムの方はさまざまなデコレーションが用意されており、キャラメイクも可能。自分なりの星を作って、フレンドを招待して楽しめるだろう。試遊時間で触れた範囲では、どちらもボリュームはバッチリと用意されている印象を受けた。

しかし、なぜふたつのゲームが一本に入っているのか。筆者が受けた印象としては、本作はフレンドと楽しい時間を過ごすということを、最大の目標にしている。自分の星にフレンドを招き、作ったものを自慢しながら一緒に星を冒険して、ひと通り探索をすませたらパーティーモードで遊んだりすれば、きっと素晴らしい時間が過ごせるだろう。非常に平和的な世界観のため、子どもも安心して遊べそうなのも特徴だ。

もちろんオンラインマルチでも楽しめるだろうが、個人的には家族や友達といっしょに、オフラインで遊ぶのがもっとも楽しい遊び方になるのではと感じた。オフラインで最大8人という大人数でのプレイに対応しており、開発元もそうした遊び方を想定しているのだろう。きっと本作の二本立て方式のゲームプレイは、ときにのんびりと、ときに大騒ぎしながら、親しい人たちといろんなやり方で愉快な時間を過ごすためにあるのだ。そんなことを思った試遊体験だった。

『星のパーティータイム』はPC(Steam)向けに、2026年に配信予定だ。ゲーム内は日本語表示に対応予定。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。