「九龍」「魔人學園」今井秋芳氏は、ゲームのシナリオをどのように執筆しているのか。良いシナリオには良いシステムの設計が不可欠と考える、その理由

「京都ヒストリカ国際映画祭」にて1月27日、ゲームクリエイターの今井秋芳氏が登壇するトークイベントがおこなわれた。本稿では『東京魔人學園伝奇』シリーズや『九龍妖魔學園紀』を手がけた同氏が語った、ゲームシナリオの根幹に迫る内容をお届けする。

京都文化博物館で例年開催される「京都ヒストリカ国際映画祭」にて1月27日、ゲームクリエイターの今井秋芳氏が登壇するトークイベントがおこなわれた。「京洛奇譚――ゲームのシナリオと映画のシナリオの違いから考察するゲームシナリオ論」と題して、約1時間のセッションにおいて披露された、長年の創作経験に基づくゲームシナリオの根幹に迫る内容をお届けする。

トークの中では、今井氏が手がける最新作『東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~』についても触れられており、同作でのゲームシナリオの描き方や作品に込めた思いなどが語られている。なお本イベントでは聞き手役を筆者が務めた。会場の写真や今井氏の提供によるスライド資料の画像とあわせて、ご覧いただければ幸いだ。

自己を投影する映画、プレイで体験が変わるゲーム

今井 秋芳(以下、今井)氏:

『東京魔人學園伝奇』シリーズ(以下、魔人學園)や『九龍妖魔學園紀』(以下、九龍)などの監督を担当している今井です。ゲームクリエイターは作品がすべてだと思っているので、人前に出て話すことはこれまでしてきませんでした。ですが今回は、少しでもゲームのシナリオを書きたい方や、これからゲームクリエイターを目指す方たちの参考になればという思いで登壇をさせていただきます。

ゲームシナリオはキャラ設定やシステムから考え始める

──今井さんは何十年にもわたり多くのゲームシナリオを書いてこられましたが、その創作プロセスを教えてください。

今井氏:

私はゲームの監督の仕事もしているのですが、小説もドラマCDもコミックの原作も全部自分で書いているんですよ。ゲームシナリオだけではなく、周辺のジャンルでも制作を手がけてきているので、その違いは非常に感じています。それぞれシナリオの書き方やアプローチも違うと思っていて、そこは注意して進めないと“ゲームのシナリオ”にはならなくて。

「作家はストーリーから考え始める」と言う人もいますけど、私はキャラクターから着手していて、これもゲーム特有の制作過程なのかなとも思ったり。キャラの設定回りをすべて考えて、「どういうプロットを作ろう」「どういうイベントを用意して、どういうセリフを言わせよう」とか。過去作でいうと『魔人学園』シリーズや『九龍』もそうですね。先に人物の性格や家族構成まで考えて。そういうのが土台になっているから、ゲームに落とし込んだ時にどのキャラも活きてくるという。

ゲームって、キャラが立ってないと基本進まないと思うんですよ。どんなに話自体がよくても、キャラに魅力がなければ成立しづらいのがゲームだと感じています。メインのキャラが20人いたら20人全員にプレイヤーを惹きつける個性がないと、いいゲームにはならない気がするんですよね。

──キャラの設定を考える際、その背景も同時に考えているのですね。

今井氏:

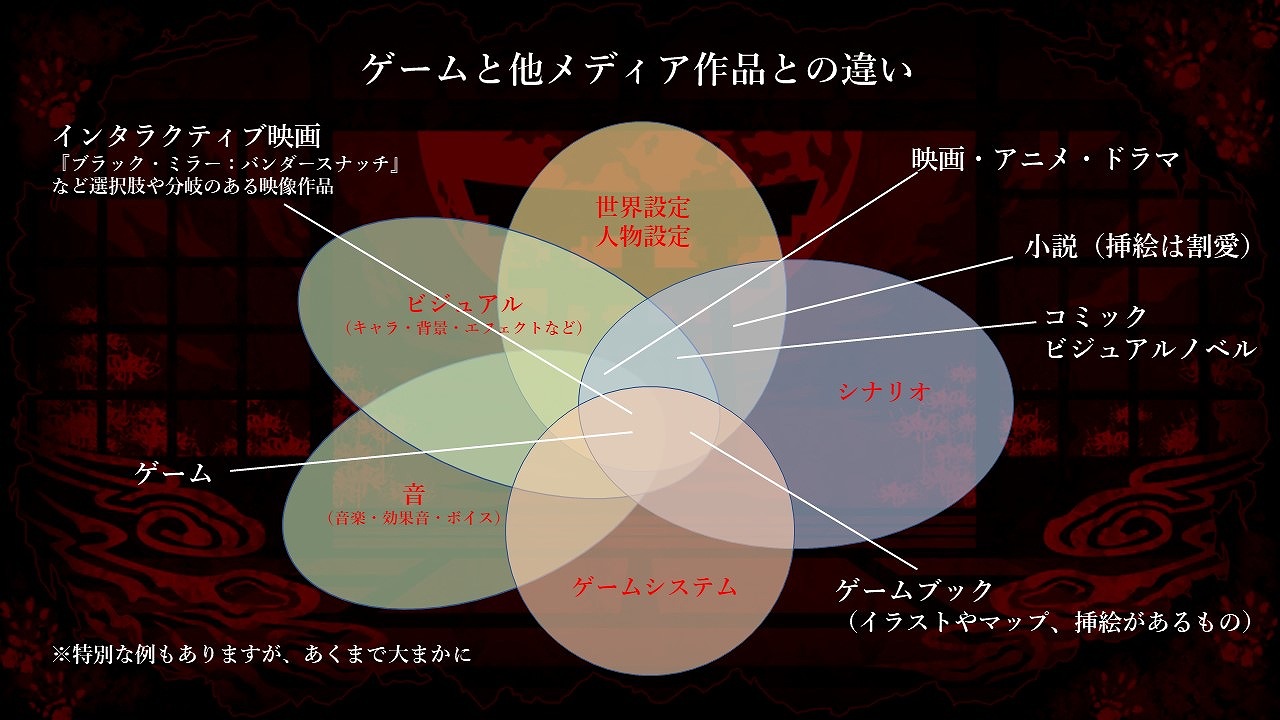

そうですね。ゲームのシナリオを考える時に、まずは舞台や人物の設定、つまり世界観を構築します。それにキャラのビジュアルや音楽・効果音・ボイスがあり、ゲームシステムが加わってきます。ゲームのおもな要素はこのように分解できますが、設定とシナリオさえあれば小説の形式になるんですよ。そこに絵がつくとコミックになり、さらに音がつくと映画になる。要は“ゲームシステム以外のすべて”があるのが映画ですね。アニメもそうですけど。そして、小説にシステムが追加されたのがゲームブック。ゲームブックにも挿絵がついているものはありますが、それはちょっと置いておいて。ゲームというのはこの5つの要素がすべてある。

最近はインタラクティブ映画というのも登場していて、Netflixで配信されている「ブラック・ミラー:バンダースナッチ」もそうですね。これは選択肢が用意されていて、たとえばショップに入ってどのレコードを選ぶかで物語が分岐するのですが、ルートごとにその後の場面の映像が作られているんですよ。そこまで複雑ではないのですけれども、非常に面白い作品です。このように映画とゲームは似ているようで、システムの有無が大きく異なっています。

私の作品で例を挙げると「感情入力システム」というのをよく使っています。あるキャラが「お前もそう思うよな」とプレイヤーに問いかけた際、どういう感情でそれに答えるかを、システムで表現しているんです。選択肢が3つぐらいあると、そのどれにも当てはまらない人が出てくるんですよ。問いかけが自分の意に反する時、「ふざけるな」って言う人もいれば「それ違うよね」とていねいに言う人、「バカ野郎!」と乱暴に言う人がいるように、いろんなパターンがあって。それを特定のセリフではなく【怒】という感情として選択できる仕組みで、これによってシナリオとプレイヤーの距離がすごく近くなるんですよね。

──感情入力システム自体も今井さんが考案されたのですよね。

今井氏:

その通りです。プレイヤーが作品の主人公となるべく重なるようにしたくて、“選択肢”の存在が嫌だと感じたんですよ。固定のセリフだけだと、提示されたものの中に「選びたい答えがない」という人もいますよね。そこで“感情で答える”という形式だったら、システム上で表現できるんじゃないかなと思いついて。私はシナリオとシステムを同時に考えることが多いので、どちらも活かすアイデアを生み出すのも重要だと考えています。

──プレイする上でのゲームシステムを意識しながら、シナリオを書かれているのですね。

今井氏:

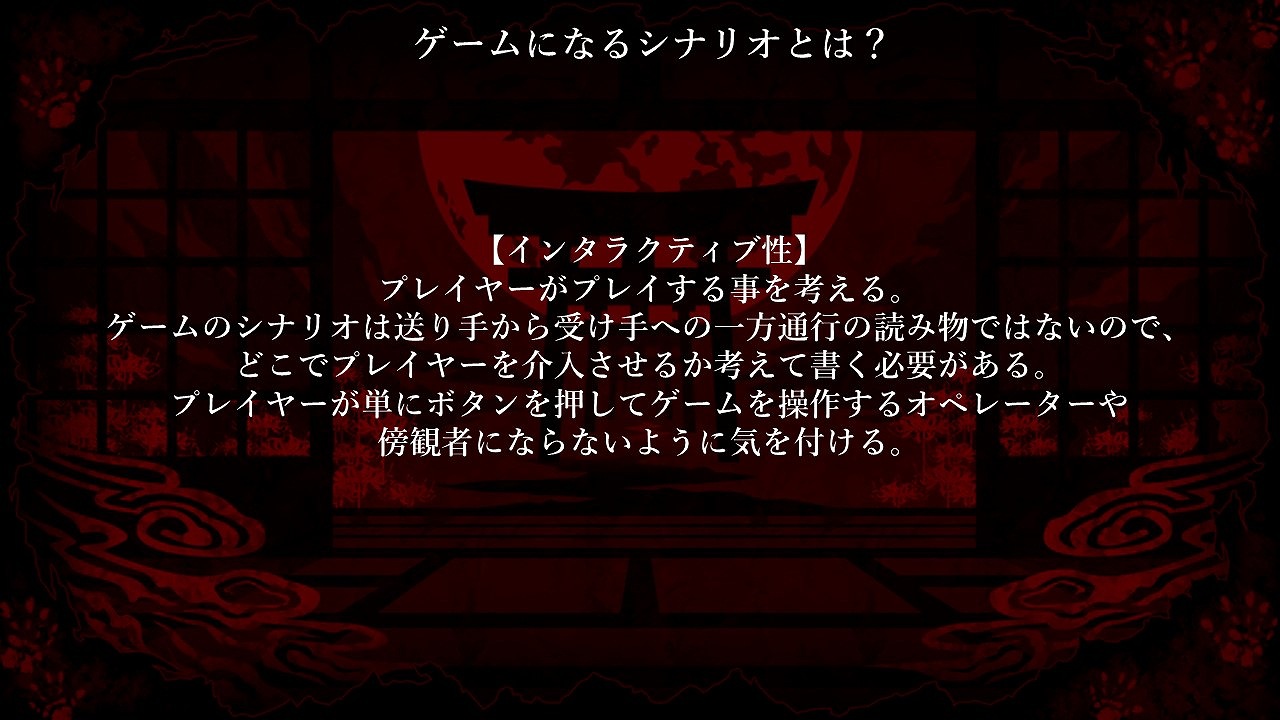

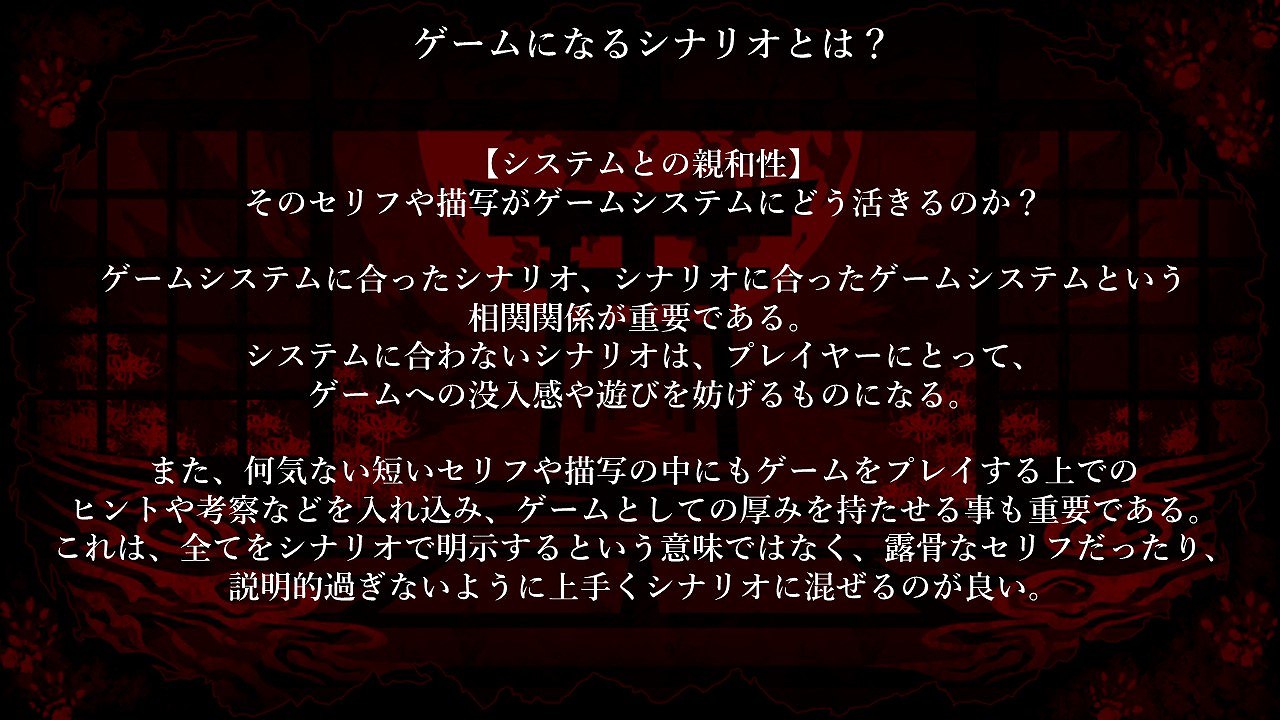

私はゲームクリエイターだと自負しているので、シナリオはシステムと一緒に面白くないといけないなと。“ゲームである”点こそが重要ということです。ただ読むだけのシステムに向けたシナリオなら、それって別にゲームにする必要がないんですよ。ゲームクリエイターとしては、「シナリオに合ったシステム」「システムに合ったシナリオ」に力を入れるべきかなと思っています。

ゲームならではの感動をプレイヤーに体験させるには

──客席には今井さんのファンの方も多いかと思いますが、最新作となる『東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~』(以下、サイデミ)をご紹介いただけますでしょうか。

今井氏:

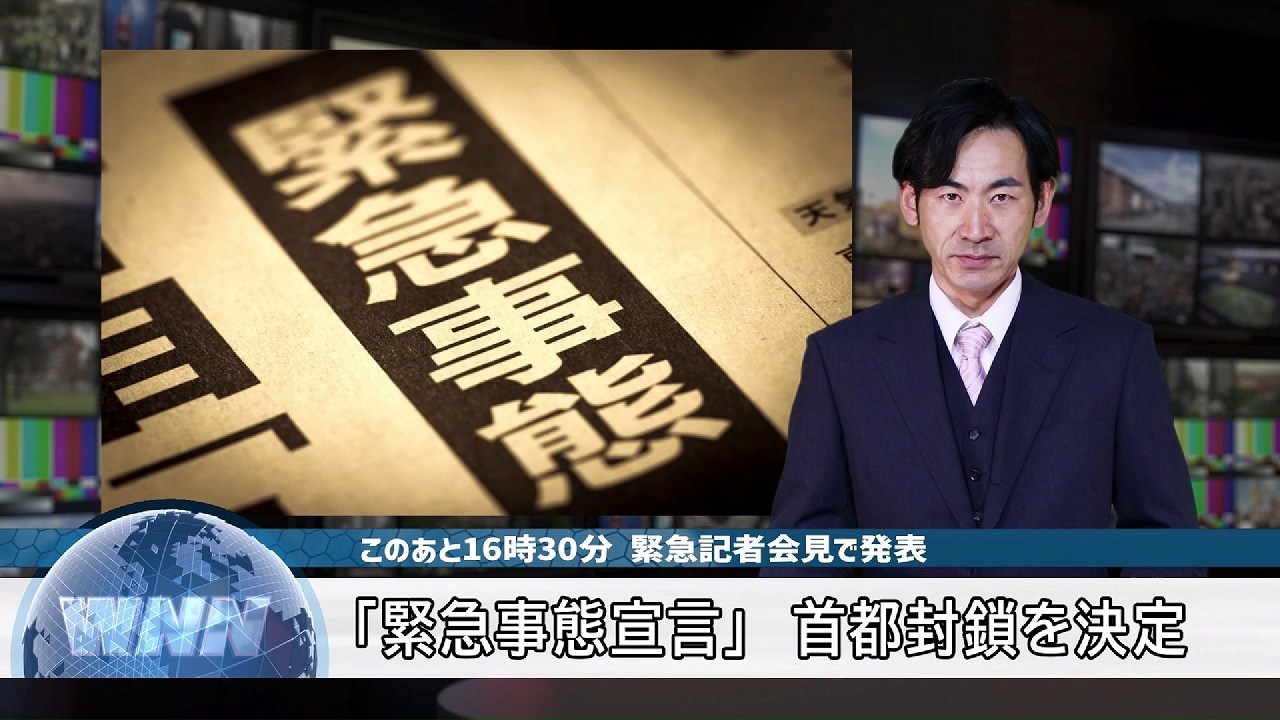

ではPVをここで流しましょうか。私が監督・脚本・演出を手がけている『サイデミ』というタイトルで、2023年の日本を舞台にパンデミックやテロ、カルト宗教、超常現象や猟奇事件などいろいろなものを扱っています。会場の隣の部屋に試遊台も用意しているので、ぜひ触れてみてください。

さまざまな仕事の兼ね合いもあり、執筆は基本的に断っていたんですけれども、今回はプロデューサーからの依頼で、久々にシナリオも全部担当しました。トリックも考えて、調査パートのテキストも8〜9割は自分で打っています。ミステリーとして面白い作品を作りたいと思っていて。先ほどゲームでは「シナリオとシステムはつながっている」というようなことを言いましたが、それは『サイデミ』においても同様です。

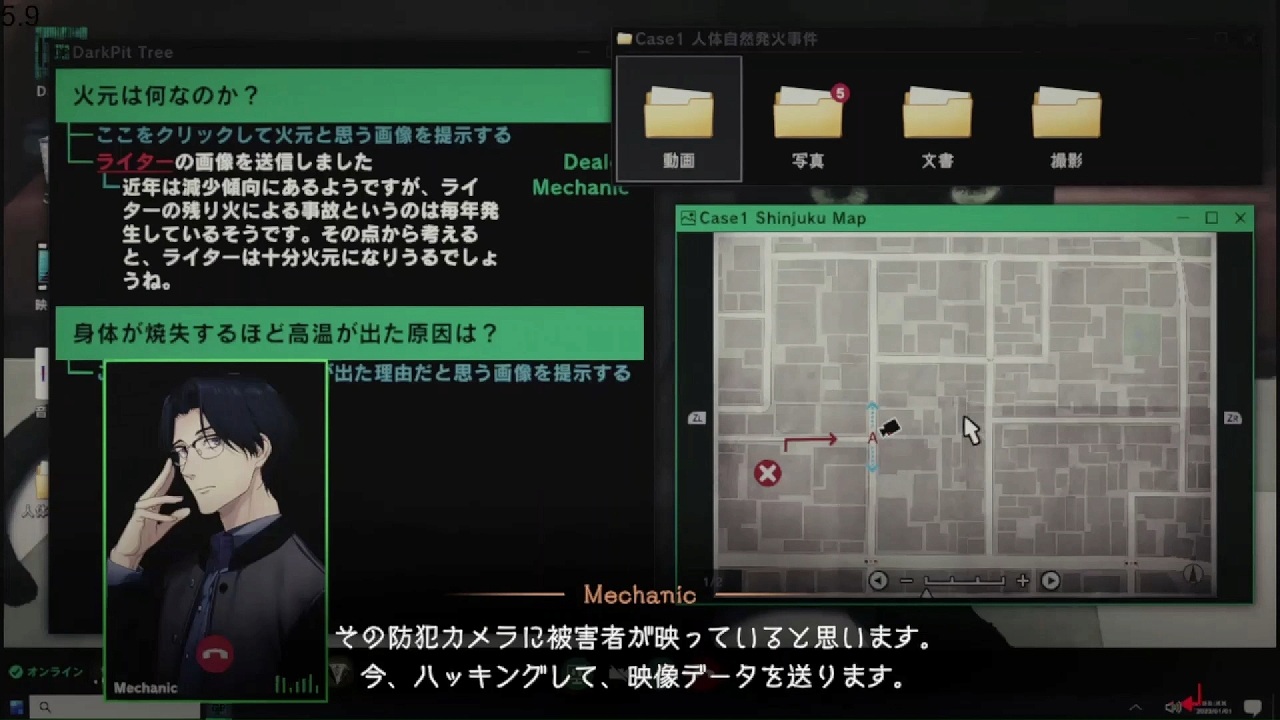

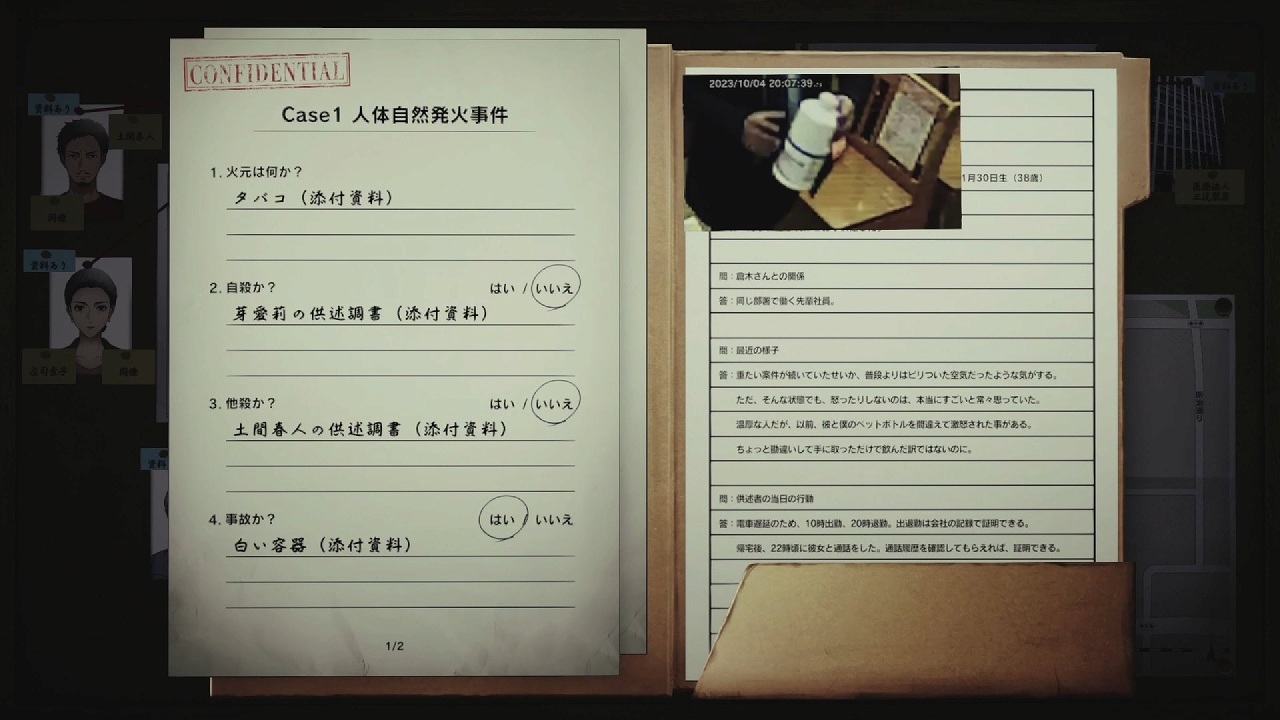

本作の冒頭では人体自然発火事件が登場します。これを「ゲームのシナリオとしてどう描くのか」「プレイヤーがどう推理していくか」というところでは、まず焼死体があり、なぜそうなったのかについての原因を探る。それが分かったら今度は、なぜその原因が発生したのかとか、実際にそれが起こりうるのかを考える。もし可能だとしたら、この事件の真相はどうなっているのかを解き明かしていく。

ゲームのシナリオはそこまで(発生から原因まで)描かなきゃいけないんですよ。システム単体では実現できないので。こういうことをプレイヤーに体験させたいから、このようなシナリオになる。逆にこういうシナリオを書きたいから、このようなシステムになるという。本作ではすべての事件がひとつに帰結していくんですけど、最後に伏線を回収するためには初めからすべてを仕込んでおかないと絶対に無理なんですね。そういう意味で『サイデミ』では、シナリオとシステムの両輪で成り立っているといってもよいと思っています。

──ストーリーやセリフだけではなく、フレーバーテキストのような細部までご自身で手がけられているんですね。

今井氏:

事件の調査をするシナリオがあって、物証が出た時にそれがどう変化するか。この部分を書かないとシナリオは先に進まないので、自分以外の人には任せづらく、ほとんどを私が調べながら書いています。

──ゲームのシナリオはボリュームが多く、手分けして執筆をするパターンもあると思いますが、今井さんの場合はどのように進めているのでしょうか。

今井氏:

基本的には『魔人学園』も『九龍』もそうですが、私がすべての設定やプロットを考え、それを元にシナリオを執筆しています。部分的にアシスタントが手伝ったりもしますが、その箇所も最後は私が修正したりして完成させているんですね。今回、『サイデミ』のシナリオは私がひとりで書いているので、私の文体や色という意味では『魔人学園』や『九龍』に近いと思っています。ゲームのシナリオは、その作品のすべてを知っている人間が書くのが一番だと考えています。

たとえば映画のシナリオも、そのままではゲームにならないですよね?ゲームのシナリオにするためには、インタラクティブ性が必要なんです。それからシステム性。セリフや描写がゲームシステムにどう活きるのか。どんなゲームプレイで伏線を回収するのかというシステム性がないと、シナリオを読んで終わりになってしまうということです。

ゲームの中で「その日はちょっと雲行きが怪しかったね」という会話があった場合、それに関連する天候を知る資料や情報があると、このセリフが活きてきます。「雲行きが怪しかった」ということは、「近くの場所で雨が降っていたんじゃないか」みたいな。

──ここを調べてみるといいのかなと、プレイしていて予想できる瞬間がありますよね。

今井氏:

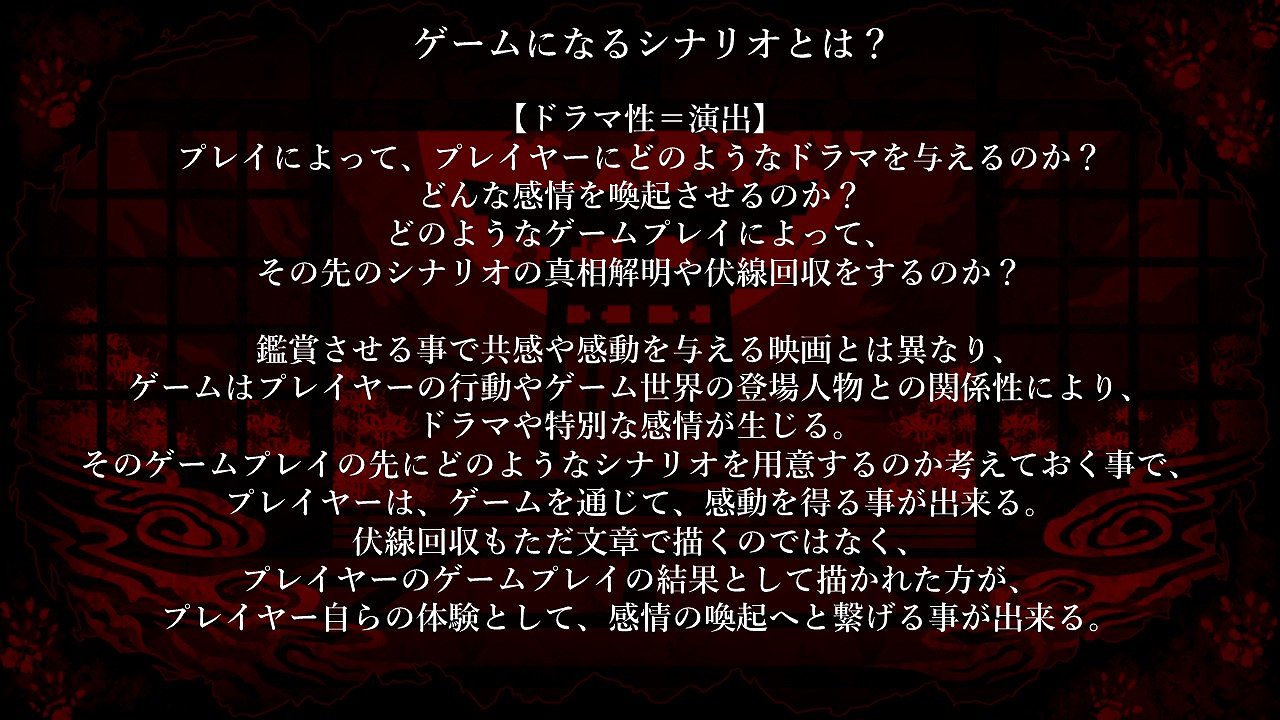

そうそう。それはやはり、シナリオのちょっとしたセリフがシステムに活きているんですよね。あとはドラマ性や演出の部分。ゲームはプレイヤーに「どんなドラマを感じてもらうか」でもあるんですよ。鑑賞させて感動を与えるんじゃなく、ゲームプレイの中でどんな感動を用意するのか。

映画だったら「アベンジャーズ」とかでも、強いヴィランを苦労しながら倒して感動したなってなると思うんですけど、ゲームではこの“苦労しながら倒した”というのをゲームプレイで体験させなければいけないんですね。操作するキャラが強すぎたら、敵を簡単に倒して終わっちゃうじゃないですか。逆に弱かったら倒せないんですよ。「どうやって倒せばいいのか?」を考えるのがゲームシステムで、このシステムの延長に感動があるんですよね。だからどんなドラマを通して、どういう感情を喚起させるかというのが非常に重要になってくるんです。

──見どころだけを作ったとしても、感動するゲーム体験にはならないのですね。

今井氏:

『九龍』でもそうでしたけど、結末に至るまでのゲームプレイがあって、仲間たちと絆を築いたりとかそういう過程があったからこそ、最後に活きてくるんですね。それがなかったら「ああ、結局そういうラストなんだ」とありきたりな着地になってしまうと思うんですけど、そこに至るまでのゲームプレイがあったからこそ、1本のゲームのシナリオとして成立するんです。

途中で寝落ちするほど長い映像を見るのもリアルな体験

──アクションゲームなどは強い敵を倒した際の手応えも得られやすいと思いますが、今井さんの作品ではそのあたりをどう表現されていますか。

今井氏:

プレイヤーの手応えという意味で、私の作品にはアドベンチャーシミュレーションとかアドベンチャーRPGみたいにレベル上げの要素が入っているため、キャラを育成しないと進めない場面もあったりするので、そこは手応えはあるかなと感じています。

『サイデミ』に関して言うと、科学捜査という解析機器を使った調査の没入感や現代を舞台にしたシナリオのテーマ性はかなり強いかなと思っています。新型感染症の影響で世界がどう変わったとか、現実で起きているテロやいろんなものがどうなっているかとか。同時代的な問題を参照しつつ、それをどうプレイヤーが解いていくのかを描いていて、今の時代だからこそ書く意味があるシナリオで、そのシナリオが活きるシステムになっています。実際にプレイをされると私が話していることが分かるかと思うのですが、ぜひそのあたりを感じていただきたいです。

映画とかアニメとか小説とかコミックとか、絵画や音楽もそうですけど、人は成長の過程で文化と言われるさまざまなものに影響を受けながら育ちますよね。昔と違うところでは、今はゲームがその役割のひとつを担っていると感じていて。ゲームをプレイして大人になる子どもたちがすごく増えている。そういう意味でも、作り手はその自覚を持っていなければならないなと。

新たな知識や体験が得られて、知的好奇心がかき立てられる作品を世に出したいと常に思っています。『魔人学園』シリーズでは風水や陰陽道・密教・神道といったものをちゃんと調べて描いていて、『九龍』だったら記紀神話や超古代文明。エジプト文明や縄文・弥生などの日本文明なんかもそうですね。ゲームを通じて、作中のテーマをプレイヤーが調べてみたくなるような体験が必要だと考えているので、自分の書くものはそうありたいと。これが文化の一翼を担うというか、その中であるべきゲームの立ち位置だと思っているんです。

──作品の外部の体験まで想定されているのですね。

今井氏:

ゲームはインタラクティブなものなので、そこがやはり重要で。『サイデミ』では防犯カメラに記録された映像を調べる場面がありますが、そういうのは現実では警察の人ぐらいしかできないじゃないですか。防犯カメラを早送りしたり巻き戻したりして犯人を探すのは、ゲームというメディアだから多くの方が体験できるんですよね。

余談なんですけど、『サイデミ』の防犯カメラの映像は大体3〜5分ぐらいなのですが、本当は1本につき1時間ぐらいの尺にしたかったんですよ。5本あったらトータルで5時間みたいな。その映像をずっとプレイヤーに見ていて欲しかったんですね。そういうリアルな体験をさせたいと思っていて。「さすがに5時間はダメです」と言われて短くなったんですが、本当はそういうものこそを体験させたい。防犯カメラの映像を1時間見るのって絶対に退屈じゃないですか。でもそれでいいんです。同じことを実際の警察もやってるんですから。

プレイヤーは途中で寝落ちしたりするだろうし、当初はタイムリミットを設けたりもしていたので。映像が5時間分あるのを2時間以内に解く仕様だったとしたら、早送りして見たりとか、いろいろ注意しなきゃいけないわけですよね。そういうのもすべて含めて“体験”なんですよ。

──体験版の調査パートでは答えをじっくり探して向き合う、プレイヤーに忍耐を強いる点が印象的でした。

今井氏:

そこは本当に狙い通りですよね。まさに新しい体験をさせたいという。その操作の中には学びもありますよね。こういう現象があるんだとか、専門的な知識も入っていて。それで興味を持たれたら、人体自然発火について本格的に調べ始めてみてもいいんですよ。そういうのもまた面白いかなと。

──本作を現代的な舞台設定にしている背景には、今の時代を生きている方に届けたいという思いがあるのでしょうか。

今井氏:

「届けたい」というよりは、ゲームで「何か残せるものがあるといいな」という考えで。パンデミックによって世界や経済がどう変わったかを描いた作品は、まだそれほど多くないと思うんですよね。ディストピアやポストアポカリプスを描いたものはありますけど、パンデミックで混乱した社会が帰結した先を示せたらというか。

政治的・軍事的問題についても同様です。私は思想家ではないので、そういう余計な色は出さず、現代にどのような問題が起きていて未来がどのようになりうるかというのを、あくまで作品として描く気持ちで。『サイデミ』ではそれをオリジナルのシナリオとして書き上げて、システムに落とし込んでいるという感じです。

チームと共同しながらゲームシナリオを書くためのコツ

──ゲームシナリオを書きたいと思っている方向けに、アドバイスをいただけますでしょうか。

今井氏:

やはりゲームシステムについて考えることが重要です。ただ、そのためにはゲームを多くプレイした方がいいとは思っていなくて、とにかくゲーム以外でもとにかく多くの作品に触れたり読んだり、書き手としての知識と体験を増やして欲しいと考えています。それがないと深いシナリオが書けないので。学生の方には就職する前に、そうした引き出しを増やしてくださいと伝えることが多いです。働き始めるとどうしても忙しくなってしまうので、仕事と並行してインプットを続けられる情熱があるかどうかも、シナリオライターとしての素質に関わっていると思っています。

私の場合、『サイデミ』を作っていた時は年末年始も働き詰めでした。土日も休んでいないことが多く、ずっと作業をしていて。これは別に苦ではないんですが。みなさんにそこまでやれとは言わないですけど。ただ、自分の描きたいものを描くというか、プレイヤーにどういう体験をさせようかと考えた時に、自分に足りない部分はそこで補うしかない。ひたすら勉強して、知識を自分のものに勉強するしかないという。

さっき私が「シナリオの執筆を基本的に断っている」と話したのはそういうことなんですよ。勉強する時間があるならいくらでも書くけど、他の仕事をやらないといけない状況ではそれができないので。でも今回は「身体壊すまでやるかな」ぐらいの感じで、もうとにかくできる限りのことをやろうと思って。

これまでの話を聞くと「ゲームシナリオ作りって難しいな」と感じられるかもしれないですが、そんなことはありません。自分のシナリオにはどういうシステムが活きるんだろうと考えて、思いつかなければ誰かに相談すればいいんですよ。プログラマーとか頼れる知り合いの方にね。私はすべて自分でやっていますけど、「こういうことをシナリオで描きたいんだよね。なんかいいシステムないかな」というのを人と相談して作っていく。そういうチーム作業でいいですし、ゲームは必ずしもひとりで作らなければいけないわけではありません。仲間の力を借りつつ、いいシナリオを書けるようにがんばってもらえたらなと思っています。

──自分の頭の中だけで作っていく必要はないのですね。

今井氏:

ゲーム開発はチームプレイなので。そういう意味では私は監督という職業柄、作品の完成系が見えているんですね。ただその進む先がスタッフには見えていないこともあるので、ちゃんと説明をしなければならず、どのようにして導いていくか。それは新しいものほど苦労する部分はありますね。

──複数人で作り上げるからこその課題ですね。今井さんはどのように取り組まれているのかお聞かせください。

今井氏:

指示は明確にするように心がけています。私は理詰めというかロジックで伝えるタイプなので、感覚で説明しないんです。グラフィックとかにしても「もうちょっとカッコよくしてくれ」とは言わないんですよ。色について例を挙げると、「この配色にしたらこういう印象を与える」というのが色彩学で研究されていて。あるキャラの外見が陰気に見えるとしたら、そこにも配色が影響している。「この配色だとこう見えるんで、こういう色の方がいいんじゃないかな」みたいな指示を出しますね。

──齟齬が生まれないよう、細かく言語化するということですね。

今井氏:

誰もが納得して分かるようにしなければいけないと思っているので、シナリオライター以外の人間がフレーバーテキストを書いている時でも、「この文体やこの単語の意味ではこういう印象を与える」と説明しています。ある表現に対して、3人いたらそれぞれ違う捉え方をする人がいる。日本語ってそういうところがありますよね。それだと伝えたいことが伝わらないので、「こういう表現を使えば3人とも同じように捉えるよね」っていう。日本語の表現は細かく指摘します。

──これからゲームのシナリオを書きたいと思われている方も、チームでの共同作業を意識しながら引き出しを増やしていくのが大事なのですね。

今井氏:

それは非常に重要かなと。指示出しやすり合わせについても、ものを書ける人間なら本来きちんと言葉で(言葉が苦手ならチャットやメールでも)伝えられるはずなんですよ。文章を書いたり表現したりするのが上手い人間なので。だから「自分の考えを相手にちゃんと伝えられる」という日常的なことができるというのも、いいシナリオを書くための要素のひとつですね。なので、ロジックに基づいてコミュニケーションをしていくのが大切なのかなと思っています。

──それでは最後に、映画とゲームの両ジャンルの違いや魅力、最近ご覧になって面白いと感じた作品についてお聞かせください。

今井氏:

映画はゲームと違って「人の人生を見る」というか。自分のものではない誰かの人生を垣間見て、それに自己投影をする側面が大きいと感じています。同じような経験を持つ人は感動して涙を流す場合もあるだろうし、何か自分のアイデンティティに関わるようなものがシーンの中で描かれているなら、そこに怒りや喜びを覚える共感性が強いところがあって。

対してゲームは「プレイの中でどういう人生を送るか」が重要になってくる。プレイヤーの行動しだいで体験する内容が変わってきますよね。よく言われることではありますが、映画とゲームの違いについてはそこが一番顕著かなと思っています。最近観て面白いと感じた映画は以下の3本です。

「ノースマン 導かれし復讐者」

北欧神話とアムレート伝説をベースにした復讐劇です。今やMCUのお蔭で北欧神話の用語だけなら一般層に浸透してはいますが、ちゃんと描いている作品は少ないので貴重です。壮大な景色と幻想的なビジュアルに、ワーグナーのオペラで名前を聞いたことがある人も多であろうワルキューレにヴァルハラ(古ノルド語ではヴァルキュリヤとヴァルホル)に預言者、魔道師、魔剣とゲームクリエイターが好きそうなエッセンスが盛り込まれています。

※個人的に「まどうし」を「魔道師」と表記するのは、敬愛する故タニス・リーの「月と太陽の魔道師(汀 奈津子氏翻訳)」に準じています。

「イノセンツ」

大友克洋さんの「童夢」にインスパイアされたサイキックサスペンスです。異能力者物は、その異能力で何ができてできないのか?その異能力を使って何をしようとしているのか?が肝なので、本作もその辺りを上手く描いています。団地、異能力を持った子供たち、善と悪の戦い、ラストの演出ーーとインスパイアというかほぼ「童夢」ですね。ゲームクリエイターである以上、「童夢」と「AKIRA」は通っておいた方がよいでしょう。

「ヴァチカンのエクソシスト」

実在したローマ教皇直属の悪魔祓い師(エクソシスト)であるアモルト神父の自伝が原作のオカルトものです。日本ではキリスト教、神と悪魔など欧米ほど馴染みがないからこそ、こういう作品で知るというのはよい方法だと思っています。そういう意味では「コンスタンティン」もプロットがキリスト教的で素晴らしいですね。

以前のオカルトやホラー映画は「エクソシスト(1973年)」のように人が悪魔に敗れる救いのないラストや勝ったように見せて実は勝ってないなど、バッドエンドが多かったです。しかし、ここ最近は時代や顧客の変化のためか、「死霊館」「死霊館 エンフィールド事件」のように愛や希望が悪魔に勝つという作品も増えています。この「ヴァチカンのエクソシスト」もそういう救いのあるシナリオで、しかも、バディものとしても面白いです。

オカルトやホラー作品は基本的に「キャラがメインで、そのキャラが関わった事件を描く」「事件がメインで、その事件に関わる市井の人々を描く」というように設定が分かれています。先述の「エクソシスト」は後者で、本作は前者。シナリオを書く上でも「キャラから考えるか」「ストーリーから考えるか」とアプローチが分かれますが、それに似ていますね。

以前に小説家の人と話した時、「私はストーリーから考えます」と言われたことがありますが、私はまずテーマを最初に考え、次にキャラを考えて、それからそのキャラでどういう物語を描くかという順番が多いです。これは他のメディアと違い、どのキャラもキャラ立ちしていないとゲームとして、パーティやバディとして使われづらいという理由が大きいかもしれません。

──ありがとうございました。『サイデミ』のリリースを楽しみにしています。

『東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~』はPlayStation 4/PlayStation 5/Nintendo Switch/PC(Steam)に向け、2024年5月30日に発売予定だ。なおPlayStation 4/PlayStation 5/Nintendo Switch/Steamでは、それぞれ体験版が配信されている。

[聞き手・執筆・撮影・編集:Yuta Tanaka]