遊びと真面目の対象関係を紐解く 中央大学シンポジウム「ゲームはスポーツなのか?」レポート

ゲームとは遊びのひとつであり、娯楽としての範疇を超えるものではないように思える。「はたしてゲームはスポーツになり得るのか?」という疑問に対し、2017年7月27日(金)に中央大学・文学部社会情報学専攻の兼任講師を務める加藤裕康氏によるシンポジウム「ゲームがスポーツになるとき eスポーツにおける情報と身体」が開催された。

56年ぶりの開催となる2020年の東京五輪に向けて東京都の「浄化作戦」が始まっている。

受動喫煙防止による禁煙化の波は一気に推し進み、パチンコ・パチスロ業界は出玉と広告の規制を受け、吉原や歌舞伎町に存在する性風俗店は摘発を恐れ、毎年夏・冬に東京ビッグサイトで行われる同人即売会「コミックマーケット」においては「オリンピック開催期間内は会場を使用できないのではないか?」という問題も起きている。こうした東京都の浄化作戦はどこか滑稽に思えるが、インフラの整備や他国からの観光需要による経済効果は無視することはできず、期待する声も大きい。

そんな中、アジア地域の国内オリンピック委員会である「アジアオリンピック評議会」(NOC)が主催するアジア競技大会にて2022年の競技種目に「e-sports」を選出し、正式なメダル種目とすることが発表された。それに先駆けてインドネシアのジャカルタとパレンパンの二都市で2018年に開催されるアジア競技大会ではデモンストレーションが行われるという。どういったジャンルやタイトルが採用されるかは明かされていないが、ゲームが競技種目として公的に認められたことは業界の大きな一歩となるだろう。

しかしゲームとは遊びのひとつであり、娯楽としての範疇を超えるものではないように思える。「はたしてゲームはスポーツになり得るのか?」という疑問に対し、2017年7月27日(金)に中央大学・文学部社会情報学専攻の兼任講師を務める加藤裕康氏によるシンポジウム「ゲームがスポーツになるとき eスポーツにおける情報と身体」が開催された。歴史家や哲学者による論文や単語の語源から「遊び」と「スポーツ」の定義について説明されたシンポジウムの一部始終をレポートとしてお送りする。

「遊び」と「スポーツ」の違いとは

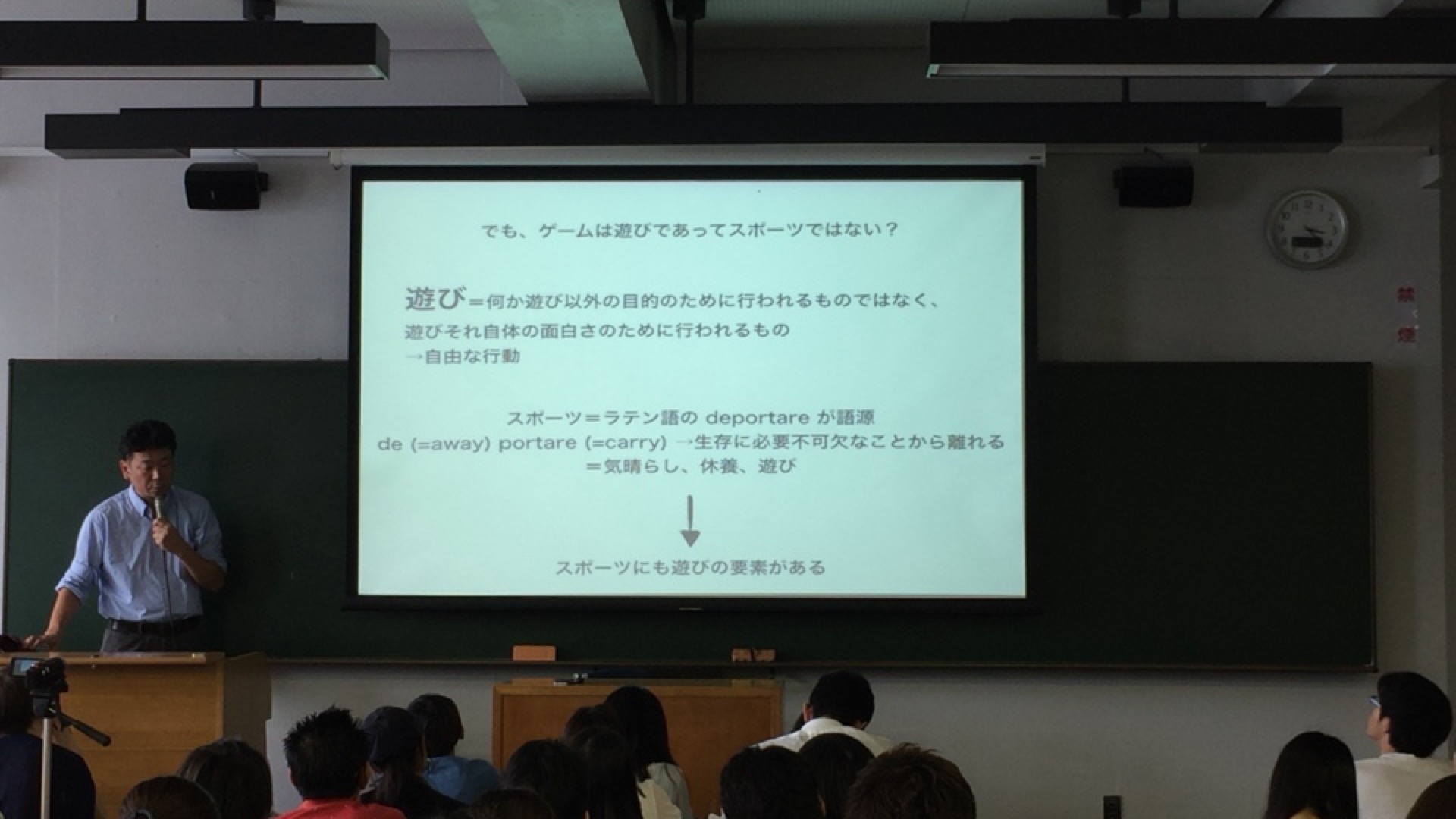

加藤氏はまずオランダの歴史家、ヨハン・ホイジンガによる「遊び論」から「遊びとは遊び以外の目的のために行なわれるものではなく、遊び自体の面白さのために行なわれるもの」と解説し、「遊びたいから遊ぶ」ものであり、教育・道徳的な目的のために行なわれるものは遊びではないと説明した。こうした「遊び論」は1970年代以降の日本でも盛んになるが、資料をレビューしていくと「教育的な視点で遊びをすることによって子供をいかに育てるか」という視点のものばかりで、「いい遊び・悪い遊び」の分類においてゲームは悪いものに振り分けられているという。

では一方のスポーツはどうだろうか? 加藤氏はラテン語で「心のふさいだ状態からそうでない状態への移行」すなわち「精神と肉体のバランスをとるための解放や気晴らし」という意味を持つ「デポルターレ」(deportare)が語源であることを説明し、「スポーツにも遊びの要素があることが語源から見えてくるのではないか?」と論じ、遊びを「競技、運、模擬、眩暈」の四つに分類したフランスの哲学者であり社会学者のロジェ・カイヨワの論文を解釈すると「スポーツとは競争の遊び」でもあるという。しかし、スポーツ観戦を好む方々は幾多の練習を積んできた選手たちの背景に存在するドラマ性に共感するものである。それゆえに遊びと同一視するのは不適切ではないかと思われる人もいるだろう。この疑問に対し、続いて加藤氏は、柔道の歴史を紐解いた井上俊氏の議論を紹介しながら、スポーツの歴史を辿っていく。

そもそもスポーツは「真面目」なものだったのか

廃藩置県によって職を失くした侍たちは撃剣会や柔会を立ち上げて「剣術」や「柔術」などの武術を試合形式で見世物にする興業を行い、大正期には旧制高校の仙台二高がそもそも遊戯的な意味合いの強い弓術を弓道という名称に変更する。このように「術」だったものが近代化の流れで「道」へと変わっていった。

その流れを変えたのが柔道家であり教育者の嘉納治五郎だ。武道の興業化と教育化を両立して展開し、地域・学校対抗試合を行っていく中で審判を置いて勝敗を決する「競技」に格上げするほか、敵を叩きのめし死に至らしめさえする術を学校教育の中で取り入れられるようにイデオロギーを変え、各大学・高校で校長を務める中で講道館の武道を奨励し、1930年になって全日本柔道選士権大会を開催するほどに至る。

また、嘉納治五郎は柔道を「身体の鍛錬」「武術の修練」「精神の修養」とそれぞれに目的化したが、加藤氏は「ここでポイントになるのは『精神の修練』である」と延べ、目的を達するために精神の力と身体の力とを最も有効に働かす精力善用は「修養主義」であり、克己や勤勉によって自己完成を目指すものを修養主義だと説明する。

ゲームは遊びに過ぎないのか?

加藤氏は「柔術」が精神修養を取り入れて「柔道」になった流れと同じように、もともと遊戯的であったものがイベント化されてプロ化・教育化されていく過程はまさに「e-sports」の世界でも起きていると話し、プロゲーマー・梅原大吾の自著『勝ち続ける意志力』の中で「自分の成長になるものがゲームなんだ」と何度も繰り返しているのは「修養主義」に近いものではないかと述べた。

しかし、ゲームを修養主義と結びつけるのは真面目一辺倒になってしまう気もするが、ヨハン・ホイジンガは「遊びと真面目という対象関係はいつでも流動的なものだ」と指摘している。最後に加藤氏は「ゲームも真面目に取り組むからこそ面白いのであり、単にふざけて遊ぶだけでは面白くない。ストイックに取り組むことは真面目に見えるけども、それこそが楽しいと自分自身で感じたりするものである」と本シンポジウムのまとめとして解説した。

体を動かして真面目に取り組むスポーツに対するイメージは、大衆が魅了されるエンターテイメント性と、先述したドラマ性が存在している。応援している野球チームの4番打者がホームランを打ったときやリング上でプロレスラーが大技を決めた際には声をあげて歓喜し、サッカー日本代表がゴールにシュートを決められた瞬間や陸上競技で惜しくもメダルを逃したときには選手たちと同じように肩を落として悲哀する。だからこそ我々は試合の展開に一喜一憂しながら観戦しているのではないだろうか。

ゲームの場合、こうした感情の動きがないかと問われればそうではない。一生懸命に取り組んだからこそクリアした喜びや達成感はジャンルを問わずに味わえるものであるし、対戦格闘ゲームで自分が負けると悔しい思いをし、親しい友人や憧れる選手が勝ち進んでいく爽快さは見ている側の立場でも実感できるものである。

いまだゲームは教育的に「よくないもの」という目線を向けられており、嘉納治五郎のようにイデオロギーを変革して認知されるまでにはまだまだ時間はかかりそうだが、オリンピックというハレの場で「スポーツとしての側面を持ち合わせている」というアプローチをすることにより、社会からの見方が変わる将来になり得てほしい。