【GDC2017】原点回帰を果たした『バイオハザード7』が「切り捨てることで得たもの」とは何か

米GDCで3月2日、カプコンで『バイオハザード7 レジデント イービル』のディレクターをつとめた中西晃史氏と、シニアマネージャのPeter Fabiano氏は「Reliving the Horror: Taking' Resident Evil 7' Forward by Looking Back」と題して講演し、3年弱におよぶ開発をふり返った。

米GDCで3月2日、カプコンで『バイオハザード7 レジデント イービル』のディレクターをつとめた中西晃史氏と、シニアマネージャのPeter Fabiano氏は「Reliving the Horror: Taking’ Resident Evil 7′ Forward by Looking Back」と題して講演し、3年弱におよぶ開発をふり返った。

中西氏は「当初掲げたビジョンはおおむね達成できた。特に『7』のリリース前後でフランチャイズに対する世間の見方を変えられたし、次回作への期待感を高められた」と分析。その要因として「シンプルなビジョン、チームの誠実に取り組み、そしてパッション」という3点をあげた。

2014年2月 企画&プリプロダクション

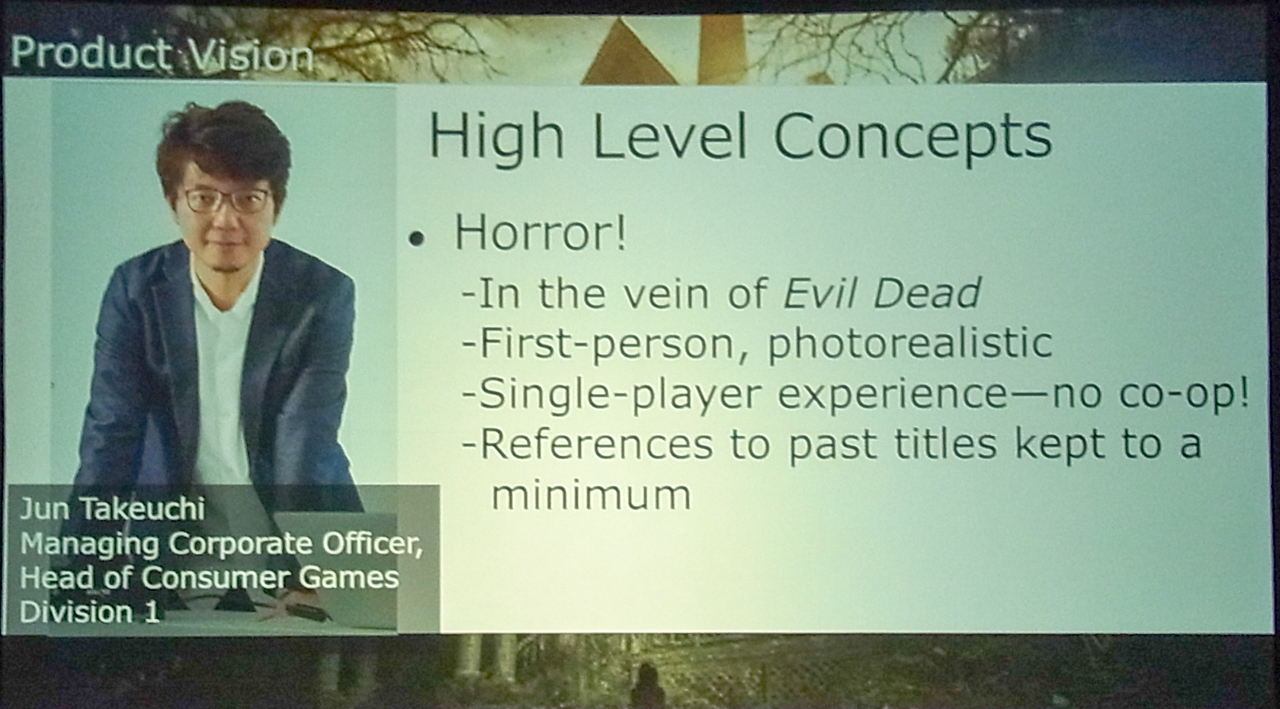

「怖くておもしろいゲームを作って欲しい」

本作でエグゼクティブプロデューサーをつとめた竹内潤氏と中西氏の間で最初の打ち合わせが実施された時、竹内氏は『バイオ7』について、このように語ったという。

サバイバルホラーのフォーマットを作り上げた『1』〜『3』と、そこからアクション要素を高めていった『4』〜『6』。その一方で前作『6』の売上は『5』に届かず、どうやって『バイオ』シリーズのブランドを伸ばしていくか、社内でも模索が続いていた。そうした中で竹内氏は冒頭のようにシンプルなビジョンを提示し、中西氏を驚かせた。

打ち合わせの結果、「サードパーソンシューターからファーストパーソンシューターへの変更」「シングルプレイのみ」「過去タイトルからの引用は最小限に留める」「フォトリアルな映像表現」という骨子が固まっていった。ホラー体験に絞り込むという、シリーズの原点回帰ともいえる内容だ。

もっとも、中西氏も『バイオ』シリーズのブランドイメージを再定義する必要性を感じていたという。「『バイオ』は怖いのが楽しいゲームであって、銃でゾンビを撃ち殺していくのが楽しいゲームではない」という思いからだ。業界が続編で飽和する中、最新ナンバリングタイトルのリリースを通して、『バイオ』をユニークなブランドにしたかったのだという。

ゲームデザイン

シリーズの原点に立ち返った上で、今の時代だからできるサバイバルホラーを作る……。このようにコンセプトが決まったところで、あらためて『バイオ1』の再検証が行われた。その結果浮かび上がってきたのが「情報の欠落が不安をかき立て、それが怖さの源になっていた」という点だ。

「見知らぬ洋館に閉じ込められる」「なぜかゾンビがいる」「プレイヤーにとって見知らぬ主人公」「ゲームの目的は洋館からの脱出」……こうした半ば不条理な状況がプレイヤーと主人公を一体化させ、ゲームならではの恐怖体験を生み出す苗床になっていたというわけだ。

そこで『バイオ7』では米ルイジアナ州の洋館を舞台に、すべてが一新されることになった。その上で新たに追加されたのが「家族」というモチーフだ。

メインキャラクターを数人に絞り込み、それぞれに強烈な性格を設定。大量の虫が登場するインセントパニックや、肉を切り裂くスプラッターといったホラーのサブジャンルを、主人公を拉致監禁するベイカー一家の各キャラクターに当てはめた。これにより常に新鮮な驚きと恐怖を提示していくというわけだ。

もっとも、シリーズが続くにつれて『バイオ』の魅力は広がっていった。おなじみのキャラクター、連続性のある世界観とストーリー、CO-OPプレイ、ゾンビ、スピーディなガンアクション、ハリウッド映画ばりの爆発シーン……。こうした各要素がフックとなり、より広範囲なファンを獲得しつつ、ブランドが築かれていった。『7』のコンセプトはこれらをバッサリと切り捨てるものだ。

しかしファンが求める要素をすべて取り込み、一つのゲームにすることは非常に難しい。みんなに好かれようとすると、誰にも愛されないものになるリスクをはらむからだ。中西氏はこのように腹をくくり、『7』の要素を取捨選択。ゲームデザインドキュメントが固まった。

これに対して会社側の反応はどうだったか。マーケティングチームの反応は好評だったという。しかし同社の看板タイトルだけに、判断は慎重に行われた。最終的に辻本憲三会長の承認を受けてプロジェクトはスタート。まず30秒のコンセプトムービーを作り、開発チーム全体で共通認識(竹内氏はこれを「旨味の抽出」と呼んだ)を作り上げるところから開発はスタートした。

2014年4月 プリプロダクション

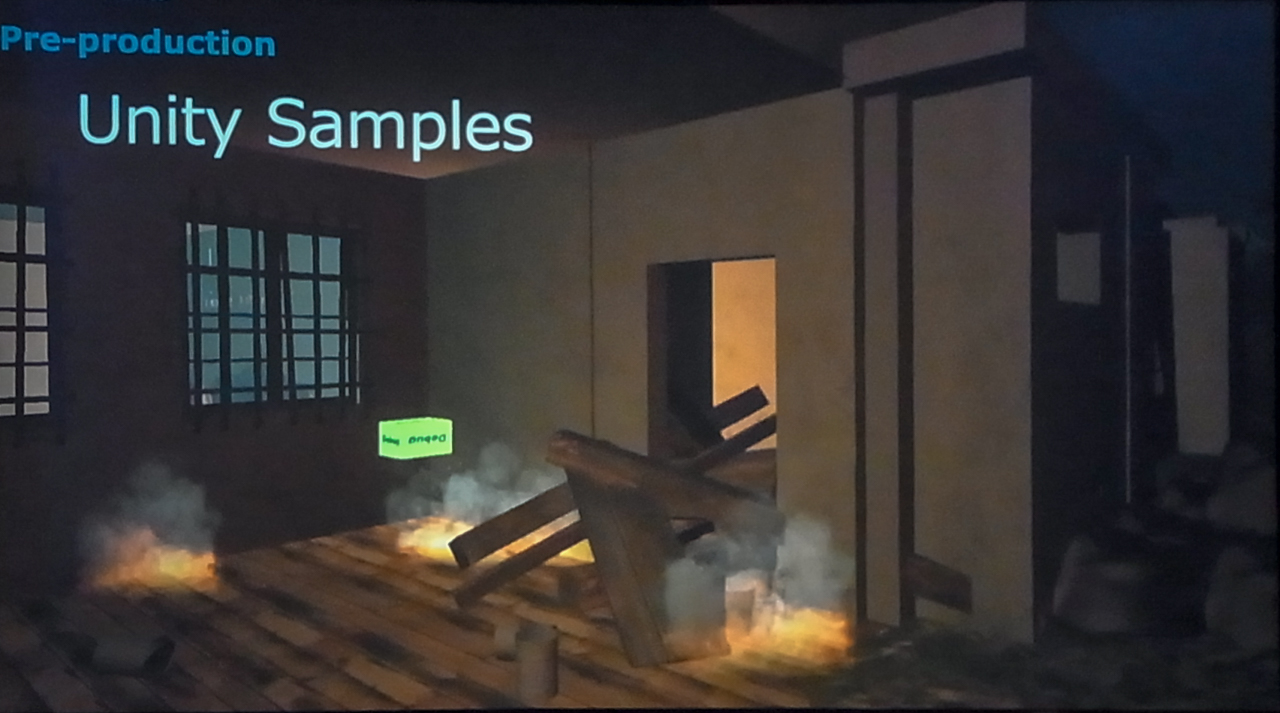

本プロジェクトで最大の特徴ともいえるのが、最新ゲームエンジン「RE ENGINE」の開発と並行して行われたことだ。ナンバリングタイトルで初の現世代機に対するネイティブ対応とはいえ、開発の効率化を求める昨今の風潮とは半ば逆行する施策でもある。そのため本作でははじめにUnityでプリプロダクションが行われ、ゲーム内容の十分な検証が行われた。

プリプロダクションの開発も常識を打ち破るものだった。「仕様書の作成は最低限」「おもしろそうな要素は全部入れる」「肩書き不要、ポジションにかかわらず好きなことをやらせる」「アジャイル開発」……まるでインディゲームの開発のような環境体制が敷かれたのだ。「開発チーム全員にプロジェクトを自分ごとだと思ってもらい、やる気を出させる狙いがあった」という。

もっともプリプロダクションは通常、十数人程度の小集団で行われる。だからこそゲームの核となる部分を迅速に作り上げ、検証することができるのだ。しかし、本作ではこれを当初から大人数で実施した。その上でベイカー一家のキャラクター単位でチームを分割し、ゴールを明確にしつつも自由裁量を認めて、作業を進めさせるというやり方がとられた。

当然のように現場は混乱し、横道にそれまくった。せっかく開発しても、うまく他の部分とジョイントしたり、マージできなかったりした部分もあった。大規模開発で求められる、手堅い開発スタイルになれたメンバーの中には、時代錯誤ともいえるやり方に(まさに『バイオ1』の時代だ)、うまく順応できない者もいたという。

もっとも、これまで肥大化してきたシリーズの要素をそぎ落とし、サバイバルホラーの原点を抽出したうえで、最新技術でリファインするには、ゲームの核となるおもしろさを抽出し、チーム内で共有できなければ始まらない。一方で開発チームにはベテランもいれば若手もいる。半ば荒療治ともいえる、この下準備の期間が1年近くにわたって続けられた。

2015年4月 本開発開始

プリプロダクションと並行して続いていた「RE ENGINE」の開発に目処がつき、ようやく本制作の開発がはじまった。ここから2017年1月の発売まで約1年半、開発チームはプリプロダクションで十二分に検証した内容を元に、怒濤の開発を続けていくことになる。

ここで竹内氏は次のような課題を出した。

「高い目標を掲げて、そのために必要なことをしてほしい。その結果、完成したものが批判されても自分は許容する。ただし中途半端なものを作って批判された場合はその限りではない。もちろんスケジュールの遅延も許されない」

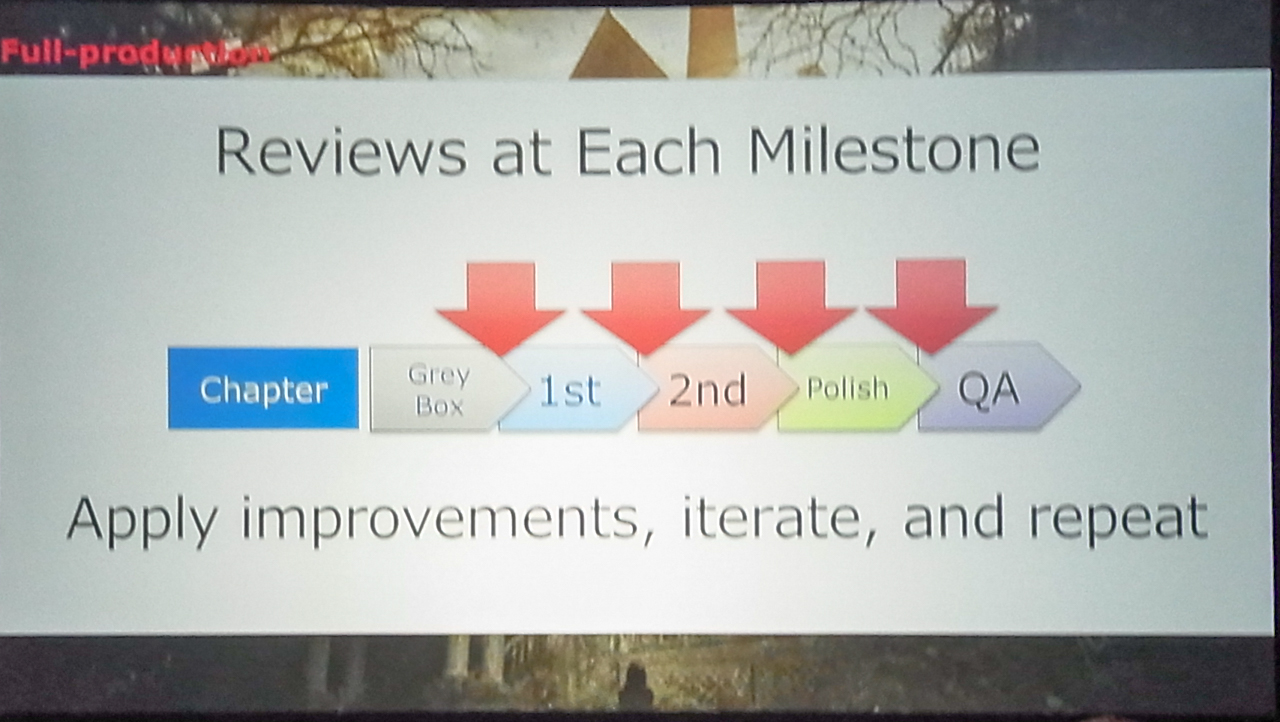

この命題に対して開発チームは全力で答えた。プリプロダクションとの違いは、アジャイル開発ではなくウォーターフォール開発をとり、決められたマイルストーンに沿って開発を進めていったことだ。その上で、プリプロダクションで良かった点を注意深く当てはめていった。混乱と創造の段階から、秩序と構築の段階にプロジェクトが移行したのだ。

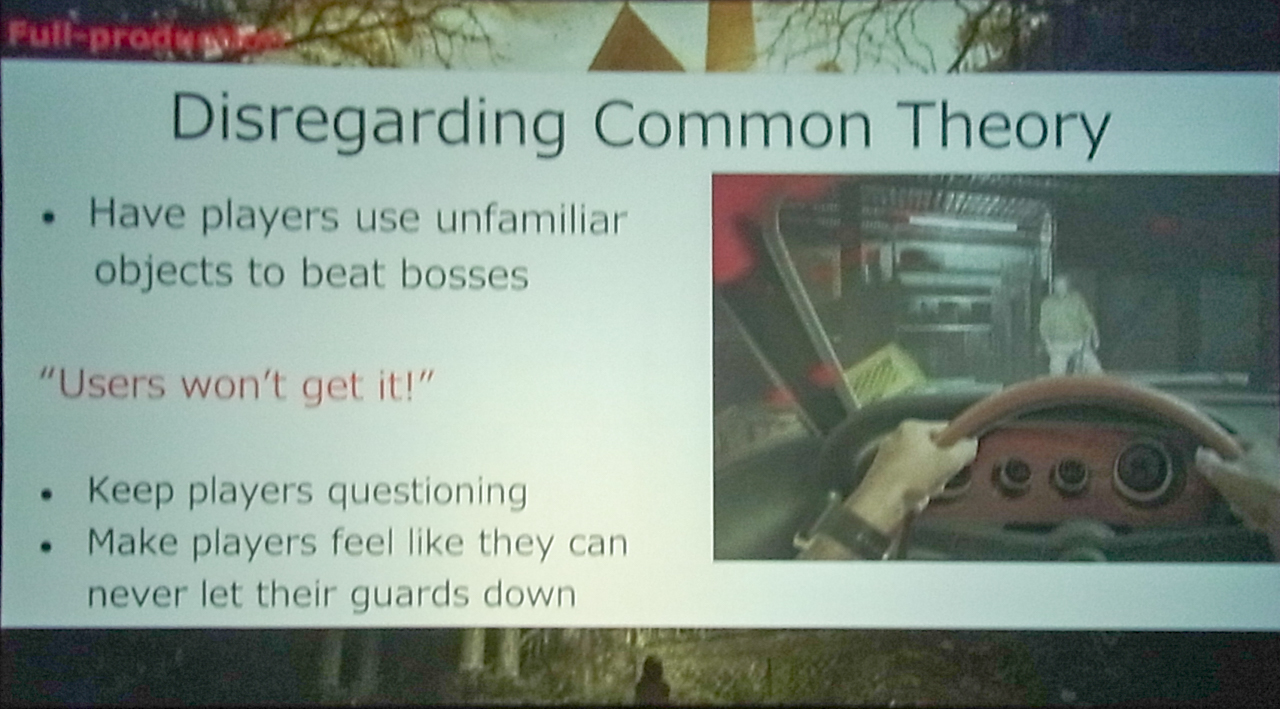

もっともすべてが計画通りに進んだわけではない。その好例が過去の常識を無視した学習曲線を設定したことだ。通常ゲームではプレイヤーに対して段階的にゲームの要素を提示しつつ、直近で学んだ要素を用いて目の前のハードルを越えさせることを繰り返しながら、ゴールに導いていく。特にアクションゲームやRPGなどで、おなじみの手法だと言えるだろう。

しかし本作ではプレイヤーにとって、それまでのゲーム展開では見慣れない道具や手段でボスを攻略させるという、半ば掟破りの方法がとられている。雑魚敵は銃で倒せたのに、なぜかボスでは通用しない。正解は自動車でひき殺すことだった……などは一例だ。講演では「プレイヤーに絶望感と疑問を与え続けることが狙いだった」とあかされた。

たしかに、映画ではこうしたシーンがよく登場する。絶体絶命の状況で機転を利かせた主人公が、観客の期待を裏切る形で危機一髪の状況から脱出する……観客の緊張が一気に解放され、アドレナリンが噴出する瞬間だ。しかしゲームでは、こうしたプレイヤーの学習や努力を裏切るやり方は反感を生みかねない。開発チームも「最初は怖かった」という。

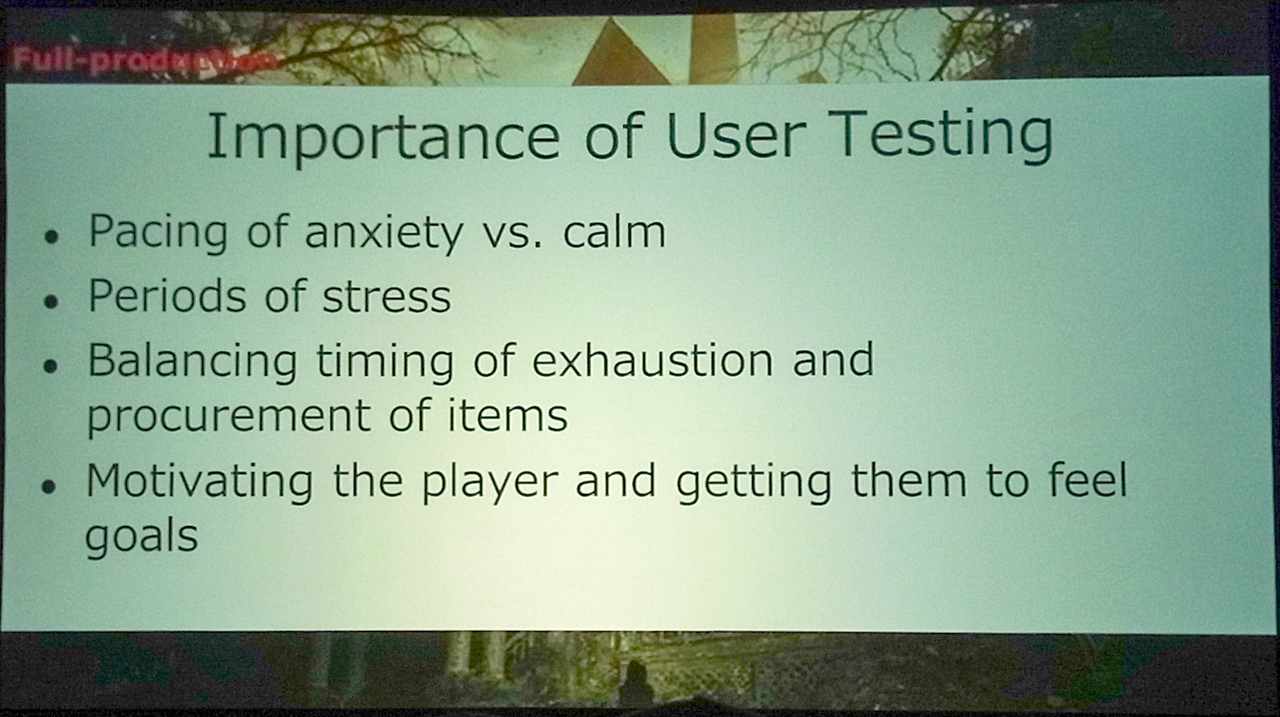

開発チームの迷いは不安を生み、やがて(通常のゲーム開発では)不必要な変更からくるストレスを抱えるようになる……。これを解消したのが開発段階から積極的に取り入れられたユーザーテストだった。これによりプレイヤーがゲーム内で体験する「不安と安心」や「アイテムの消耗と供給」のバランスなどを保つことができた。それと共に開発チームの不安感も払拭できたという。

クロージング

こうして迎えた発売日初日。カプコンのお膝元ともいえる梅田のヨドバシカメラでは、『バイオ7』を買い求めるユーザーの姿が多く見られた。開発の苦労が一気に報われる瞬間だ。ゲームの評価もおしなべて高く、シリーズを再生させたとして批評家からも絶賛された(メタクリティックのスコアは前作の60点を大きく上回る、過去最高の86点)。

現在開発チームは今春配信予定のDLC「Not A Hero」開発を鋭意進行中だ。『バイオ1』の主人公、クリス・クロフォードが主人公ということで、早くも注目が集まっている。今後の展開やスピンオフタイトルについても「(ゲームのような)さわるホラーには謎と驚きが大切なので、次がどうなるかはお楽しみ」(中西氏)と含みを持たせた。

本講演の知見を強引にまとめると「最初にコンセプトを確定」「プリプロダクションをアジャイル開発で行い、内容の検証とチームの一体感を生成」「本開発をウォーターフォールで実施」「ユーザーテストを随時組み込んで、クオリティを向上させると共にチームの不安感を払拭」となる。しかし、そうした箇条書きからこぼれ落ちてしまう内容こそが重要だったことは明らかだろう。

講演の最後に中西氏は「『7』を無事リリースできて高い充足感を覚えている」と語った。RE ENGINEの開発が終了している分、以後のタイトルではよりコンテンツ開発に集中できるだろうともいう。その上で「開発の長く苦しい期間を経て得られる充足感は、他では得られないもので、いわば『バイオ』のプレイ体験と同じ」だとまとめ、講演を締めくくった。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。