Steamでは「ソウルライク」ユーザータグつけられる作品が多すぎとの指摘。『ゴースト・オブ・ツシマ』から『モンハン:ワールド』まで、幅広くソウルライク扱い

Steamストアのユーザー定義タグ機能にて、「ソウルライク」扱いされている作品が多すぎるとの指摘が投じられ、注目を集めている。タグが“濫用”されている傾向があるようだ。

Steamストアのユーザー定義タグ機能にて、「ソウルライク」扱いされている作品が多すぎるとの指摘が投じられ、注目を集めている。ソウルライクだけでなく、「ローグライト」などさまざまなジャンルのタグが“濫用”されている傾向があるようだ。

Steamにおけるタグシステムは、ゲームのジャンルや要素をタグとして作品に紐付けられる仕組みだ。タグの種類としては「RPG」や「アドベンチャー」などの大まかなジャンルや、「高難易度」や「SF」など作品の特徴をあらわすものが存在する。タグはストアページの管理者だけでなく、一般ユーザーも自由に作成・追加が可能。一方でユーザー作成タグについては追加して即座に反映されるわけではなく、多数の別のユーザーが同じタグを付けたり一定の支持が集まったりする必要があるようだ。

なお付けられたタグのうち、Steamストアページで確認できるのは上位20個まで。また各作品のストアページ上部で確認できる「人気タグ」は上位3~5個程度となっている。

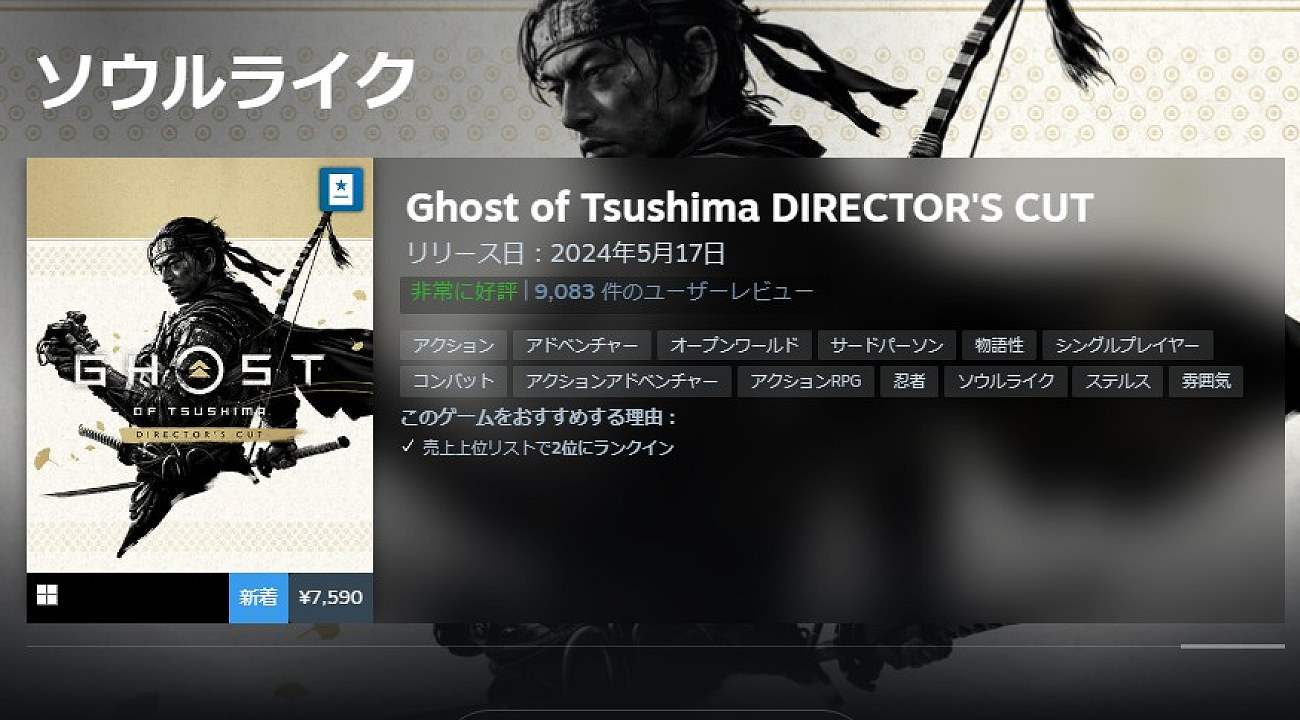

今回、そんなSteamのタグにおいて「ソウルライク(Souls-like)」タグが濫用されているのではないかといった指摘が海外掲示板Redditに投じられ、注目を集めている。スレッドを投稿したOrranVoriel氏は、先日PC(Steam/Epic Gamesストア)向けに発売された『Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT』にて「ソウルライク」タグが付けられていることに驚いたと言及。ほかにも『モンスターハンター:ワールド』や『ゴッド・オブ・ウォー』、『Cuphead』といった作品に「ソウルライク」のタグ付けがなされていると報告した。なお少なくとも本稿執筆時点で同氏の指摘したタイトルにおける「ソウルライク」タグは人気タグ外であり、いずれもユーザーの定義したタグとみられる。

「ソウルライク」といえば、フロム・ソフトウェアが手がけた3Dアクションゲーム『デモンズソウル』や『ダークソウル』シリーズなどのいわゆる“ソウルシリーズ”と共通のシステムをもつゲームに付けられるジャンルだ。ユーザー間での呼称だけでなく、公式にソウルライクを名乗るゲームもある。「ソウルライク」とされるゲームにおいては、手強いステージ構成やボス戦、スタミナ制限のあるアクションや、攻撃をタイミングよくパリィしてチャンスを生むといったシステムが共通していることが多い。また休息すると回復アイテムが補充されつつ、敵が復活するといったシステムも特徴のひとつだろう。

OrranVoriel氏は、たとえば高難易度な『Cuphead』でも「ソウルライク」とは思わないとの考えを述べている。同作は手強いボスバトルが特徴の2Dアクションゲーム。一方で3Dアクションゲームではなく、システムやゲームサイクルなどを見てもソウルシリーズとは違った部分が多い。

このほか上述したような3Dアクションゲームについても、OrranVoriel氏は「ソウルライク」タグを付けるにしてはソウルシリーズとの共通点が少ないとの見解をもっているようだ。なかでも『Ghost of Tsushima』は死屍累々のロケーションなどの凄惨な表現や、タイミングよく攻撃を受け流すアクションなど「ソウルライク」とも呼べる世界観やシステムも存在。ただし、ステルスあるいは1対多となりやすい戦闘や、点在するさまざまな探索ポイントやイベントを巡るゲームサイクルなどからプレイしていて「ソウルライク」ジャンルのゲームとは感じにくいかもしれない。

また、OrranVoriel氏は一般的に「ソウルライク」として扱われやすいゲームとして、『仁王』シリーズや『Remnant』シリーズを例示。いずれも先述したようなソウルシリーズの特徴を複数あわせもち、類似のゲームサイクルをもつ作品だ。そして、同氏としては「ソウルライク」タグを付ける場合には、ソウルシリーズやそうした一般的な「ソウルライク」作品との共通点をもつべき、といった考えのようだ。同氏の指摘には支持も集まっており、「ソウルライク」だけでなく「ローグライト」や「メトロイドヴァニア」「オープンワールド」といったタグも濫用されがちであるといった意見も寄せられている。

Steamのタグシステムは先述のとおりユーザーが作成することも可能。即座に反映されるわけではないものの、多数の別ユーザーが同様のタグを追加したり指示したりすることで、タグの上位になる仕組みだ。開発者や販売者が想定しないかたちで、一部ユーザーが作成したタグが付けられている可能性もあるだろう。実際、先日には都市建設シム『Bulwark: Falconeer Chronicles』にて、作品のジャンルにふさわしくない「ストラテジー」タグがユーザーによって付けられることも一因となり、Steamストアページ上でのゲームタイトルを変更する事態となる例もみられた(関連記事)。このほか濫用されがちな人気ジャンルのタグについては、販売者側が作中の一部要素を誇張するようなかたちで設定している場合もありそうだ。

一方Steamでは明確な定義のないタグもさまざま存在。また明確な定義をもつゲームジャンルについても、ユーザーは定義を曖昧に認識したままタグ付けする場合はあるだろう。またソウルライクとは公言されていないものの、一部要素が実際にソウルシリーズの影響を受けているであろう作品も存在。そうしたケースもあり、一部ユーザーが自分の印象に基づいてゲーム全体の内容とは異なるタグ付けをおこなっている場合もありそうだ。

作品にどのような印象をもつかはまったく自由ながら、ストアページにおける作品の内容に沿わないタグの設定は、検索ノイズや販売上の支障に繋がる可能性もある。今回OrranVoriel氏が提起した「ソウルライク」をはじめとする特定のタグの濫用問題については共感も寄せられており、対策が望まれている状況もあるのだろう。

ちなみに上位の人気タグについては、ゲームに対する一般的な印象が反映されていることも多い。先述のとおり『Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT』でも、本稿執筆時点では「ソウルライク」タグは人気タグ外となる11個目のタグとして付けられており、人気タグは「アクション」「アドベンチャー」「オープンワールド」の3種類。少なくとも人気タグは作品を的確に表しているといえるだろう。知らない作品のイメージを掴みたい場合は表に出ている人気タグを参考にするのがいいかもしれない。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。