須田剛一インタビュー 「オールドスクールのアドベンチャーゲームを一回ぶっ壊して、再構築したかった」、ヒューマン時代から『シルバー事件』に至る反動

東京ゲームショウ2016の会場内で、グラスホッパー・マニファクチュアの須田剛一氏にHDリマスター版『シルバー事件』についてインタビューすることができた。このインタビューの前日は「シルバー事件パーティー」があり、そこではHDリマスター版『シルバー事件』の発売日、価格が発表されたばかり。

東京ゲームショウ2016の会場内で、グラスホッパー・マニファクチュアの須田剛一氏にHDリマスター版『シルバー事件』についてインタビューすることができた。このインタビューの前日は「シルバー事件パーティー」があり、そこではHDリマスター版『シルバー事件』の発売日、価格が発表されたばかり。

前回のインタビューでは、海外展開の意気込み、HDリマスター版の変更点、須田氏にとっての物語やテキストの原体験、インディーとは何かを聞くことができたが、今回のインタビューではより踏み込んだ内容に。アドベンチャーゲームという観点で、ヒューマン時代から『シルバー事件』までをより具体的に聞いてみた。

アドベンチャーゲームとの出会い

――『シルバー事件』はアドベンチャーゲームです。須田さんとアドベンチャーゲームの出会いは?

須田氏:

ファミリーコンピュータの『ポートピア連続殺人事件』ですね。「ポートピア」という言葉と「殺人事件」という言葉、ドット絵のアート、堀井雄二さんがアドベンチャーゲームというものを日本へ正しく伝えたゲームだと思います。ビデオゲーム創世記はプログラマーひとりだけでゲームを作ったりして、基本的にテクノロジー系以外の人が入ることはなかった。だから世界観の設定とかはあるにはあるんですが、基本的にゲームに存在していたのは遊びだけで。でも堀井さんが、ファミコンが誕生したときに今までとまったく違う「物語」という要素を入れ込むことによって、遊びだけだったゲームに本質的なものを加えた。『ドラゴンクエスト』もしかり、『ゼビウス』もしかりだと思うんですけど、当時の第一世代のクリエイターの先輩の皆さんがビデオゲームに途方もない奥行きを加えてくださった。それを僕らは子供のときに感じ取って、大人たちが仕掛けた罠にまんまとコロッとはまるわけですよね。そっからですよね、アドベンチャーゲームというのが好きになっていったのは。

――『シルバー事件』は3Dダンジョンですが、『ウィザードリィ』はやられてたんですか。

須田氏:

『ウィザードリィ』は遊ばなかったんですよね。

――ということは、3Dダンジョンを体験したのは『ポートピア』が最初だったんでしょうか。

須田氏:

『ポートピア』からの『真・女神転生』ですね。「メガテン」は大好きです。キャラクターデザインの金子一馬さん、ゲームデザイナーの岡田耕始さん2人のコンビ。初期「メガテン」は僕にとって神ですね。

――他にもアドベンチャーゲームはやられましたか?

須田氏:

当時はファミコンとディスクシステムででたものは、ほとんど遊びましたね。『水晶のドラゴン』とか『ジーザス』とか、ほとんど遊んだんじゃないですか。でもクリアできてないのもありますけどね。

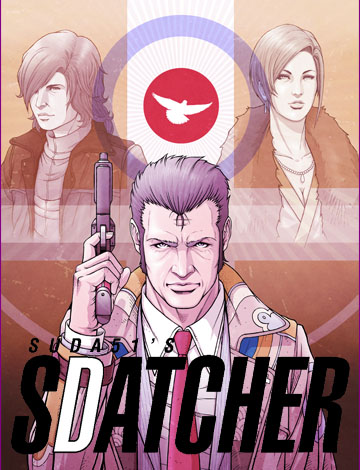

――『スナッチャー』の前日譚であるラジオドラマ「スダッチャー」を作られましたが、『スナッチャー』との出会いは。

須田氏:

『スナッチャー』は業界入ってからですね。若い頃コンソールはPCエンジンとメガドラしか持っていなくて、だからPCで遊ぶ環境が全くなかったんですね。噂だけは知ってて、だけどPCゲームって当時、限られた人だけの趣向品じゃないですか。ようやくPCエンジンスーパーCMROMで『スナッチャー』が出たけど、とはいえ当時あのドッキングユニットを個人で買うだけでの財力はないわけです。

でもヒューマンに入社した時にソフトとハードがあった。それをずっと遊んでましたね。2日ぐらいでクリアしました。小島監督の作品は『スナッチャー』が初めてでしたね。

――『スナッチャー』がお好きならば、『シルバー事件』はもっとサイバーパンクに寄った可能性もあったと思うんですが、どうしてそうはならなかったのかなと。

須田氏:

僕、そこまでハードSFとかのハヤカワ文庫っ子じゃなかったんですよ。どっちかというと角川文庫っ子だったんで。ミステリー小説ばっかり読んでた子供でした。その後は実存主義にハマって。もしハヤカワ文庫を一冊でも読んだらSFに傾倒して、そっちを書いたと思いますね。

――ハードボイルド文学はいかがですか?『シルバー事件』のクサビの服装も、『スナッチャー』の主人公ギリアンっぽいところありますよね。

須田氏:

ハードボイルド文学はあまり読まなかったです。でも彼は捜査官なので、そこの雰囲気はありますよね。捜査官が持つ泥臭さや、飾るのではなく見た目の動きやすさだったとか、全キャラに対して丁寧にやりましたからね。ナカテガワはそんなに動かないから革靴だとか。そういう細かいキャラクターの設計というのは、宮ちゃん(デザイナー宮本 祟氏)と二人で作っていきました。

狂気に触れることが多かったヒューマン時代

――須田さんがストーリーをゲームに入れたのは『スーパーファイヤープロレスリングSPECIAL』が初めてです。あの当時って、『弟切草』とか『かまいたちの夜』とか『セプテントリオン』とか、マルチシナリオ、マルチエンディングが流行ってた時期ですよね。『ファイプロ スペシャル』はバッドエンディングですが、ハッピーエンディングのバージョンは考えなかったんですか?

須田氏:

もともと二つあったんですよ。ディック・スレンダーに勝つとハッピーエンドになって、冴刃麗子と結婚するんですよね。バッドエンドの場合は自宅で猟銃自殺する。それは構想じゃなくて、すでに組み終わって実装もしていて。でもマスター直前に遊んでて、なんで彼の人生が試合に勝った負けたで分岐するんだろうと。負けたというのはただ負けただけであって、ゲームの仕組みのなかでコンテニューすればいい話じゃないですか。勝つことは彼にとっての結末なはずなんですよ。ゲームの世界なんで人の運命ってものが二つにわかれて、いいものと悪いもの、ハッピーとバッドって、0と1の世界で区切るもんじゃない。僕らの人生も同様なんですけども、0か1かで決まったら、たまったもんじゃないですか。1回負けたら俺の人生終わりなのかといえば、そうじゃないし。だからこそ『ファイプロ スペシャル』でクリアした物語というのは、彼が選ぶべき道だろうし。優勝して一人のプロレスラーとして頂点にいったんですけど、一人の人間としては何が残ったのか。優勝して神の領域にいった者が次にすることは、神になることなんですよ。だから彼は死んだことによって神になる道を選んだ、といった情念で書きました。

――そういう必然的なテーマを盛り込んだんですね。

須田氏:

それをしたところで、上司怒らないんですよ。偉い人ってゲームやらないじゃないですか。それで実際にゲーム出したら、すっげえ怒られて。

――(笑)。

須田氏:

ダンボールにドカーンって批判のハガキが。今で言う大炎上ですよ。死ね、金返せの文字がびっしり書かれていて。肯定派は1割いなかったんじゃないですか。

――今は、評価される声もあるのかなと。

須田氏:

本当、最近ですよね。でも、その評価すらも自分たちが作ってきたゲーム群によって評価してもらったみたいな。僕はあのときは批判されてもよかったんですよね。その展開しかなかったんだから。

――次の須田さんの『トワイライトシンドローム』は、途中からディレクターになったという経緯もあって、あまり語られていない気がするんですが、これはヒューマン的には『クロックタワー』をまた狙ったんでしょうか。

須田氏:

全然違いますね。正しくはサウンドからあがってきた企画なんですよね。当時ヒューマンってアーケードもやっていて、3D音響ゲームをゲームセンターとかに卸してたんですよね。立体音響でやると超恐い3D音響技術が成功して、それをコンシューマーでもやりなさいとトップダウンで下りてきて。その技術をコンシューマーベースでやるときに、サウンドチームのほうで『学校の怪談』みたいなものをベースにしてやりましょうと、誰かが企画を考えたんですよ。それもうまくいかなくて、プランニング課が引き取って、『トワイライトシンドローム』に発展したのが経緯だったと思います。

――企画が走ったとき、須田さんはディレクターではなかったわけですけど、しかし「探索編」「究明編」というのは『シルバー事件』を思い出させますよね。これは偶然の一致ですか?

須田氏:

これはですね、『トワイライトシンドローム』の現場が完成が見えなくて大炎上になってたんですよね。僕自身はというと、『ファイプロ スペシャル』終わったあとだったんで、自分の企画やろうかなあって思ってたんですが、なかなかオリジナルの企画が通らない。そしたら、その当時の課長から「『トワイライトシンドローム』がやばいから須田くん、なんとかしてくれない?」って言われたんですよ。でも人の企画を触るのは嫌だったんです。でも当時のディレクターと話したら、「もう無理です。あとはお願いします」ってお願いされた。じゃあ、そのかわり「条件として、口はださないでね」と。それで「俺が新しいディレクターです。今日から立て直すから」ってことで、やることになったんですよ。

スケジュールをチェックしたら全10話シナリオのうち3話ちょっとしかできてなくて、残りの開発期間は3ヶ月みたいな感じ。スケジュールも見えないし、発売日も確定できない。じゃあどうするんだ。残り3ヶ月で何ができるのかというと、5話までは完成させられると。残り5話はどうなのって聞いたら、「少なくてもあと4?5ヶ月はかかる」と。シナリオを精査するから、もうちょっと短縮しようと。できるとしたら、まず発売日を確定させために「探索編」って形にして、後半を「究明編」として遅れて出すプランを会社にすぐ提案して、なんとか形にしようということで「探索編」「究明編」ってなったんですよ。

―― 「探索編」「究明編」という二部構成自体は、須田さんの考えに基づいているわけですね。

須田氏:

そうですね。ただこれはどちらかというと、職業監督という立場からのこのプロジェクトをどうするかというね。これをとにかく立て直すためにどんな方法があるか、ということを考えて会社に提案して、「これ以外は無理ですよ、これがダメなら俺は降りますよ」ってやった感じですかね。

――『ムーンライトシンドローム』は心霊から人間の恐さを描き始めましたが、須田さん自身は幽霊を信じない派ですか?

須田氏:

信じるも何も、超恐くてですね。それもあって『トワイライト』を引き継ぐのは嫌だったんですよ。当時、横で作ってるのをみて、「あーもう、俺はもう恐いのは絶対やんない」って思ってたぐらい、恐いのすっげえ苦手なんですよ。絶対やりたくなかったんです。デバックも半端なく恐くて、サウンドとかデバックしてたら、知らない音が急に聞こえるんですよ。女の声で「うふふ」って……。「え?」って(周りを見渡す素振り)。「いやいや、ちょっとまってよ」と。すぐにサウンドに内線して「変な音いれた?」聞いたら、「あ、いれました」って。「なんだびっくりしたあ」って。当時、ヒューマンの開発では、夜中(霊が)でるよ、みたいな話あったわけですよ。しかも『トワイライト』のスタッフは何人か見たとか言ってる。ほんとやめてくれって感じで。

――須田さんは葬儀屋もやられていたそうですが、そちらでは?

須田氏:

いや、葬儀屋は緊張感持って気が張ってる状態で、そんなもんじゃないですね。人の死んだ体っていうものは、停止してるわけです。そこはなんですかね、みなさんも経験があるかもしれないですが、生命の尊さと死の無情さを感じて、とてもそういう心境にはなれないですよね。

――『ムーンライトシンドローム』はボイスシーンになぜテキストが表示されないんでしょうか?

須田氏:

それも含めて『トワイライト』はほかの人の作品、ヒューマンで人が携わったものをまとめただけで、別に僕の企画じゃないんですよ。だから『ムーンライト』は『トワイライト』をベースにしつつも、自由にやろうと思ったんですよね。テキストで表示される『トワイライト』の存在と、ボイスで聞こえてくる『ムーンライト』の存在と、ある意味、二層化したかった。同じ登場人物で同じものを見ていて同じ空気を吸っているんだろうけど、見えてる景色が違う、価値観が違う、まったくかみ合ってない存在というのを、色んな手段を使って表現しようと。

――『シルバー事件』のフィルムウインドウと繋がってきました。

須田氏:

幽霊だって恐いんですけど、それは畏怖なるものへの恐さじゃないですか。本当に自分はこの人に殺されるかもしれない、と思うのは人であると。一番身近にある恐さというものは、人の狂気なんじゃないかって。『トワイライト』に限りませんけど、開発現場ってあるんですよ。どこでもあります。ちょっと狂ってしまったとか。そういう人の狂気に触れることが多かったので、それを題材にするのが、自分が今語るべきことかなと思ったんですよ。

――須田さんは人間の本質をどうお考えですか。悪ですか、善ですか。

須田氏:

どっちにも触れますよね。狂気や犯罪って人に感染するものと思っています。犯罪ということに関しては『シルバー事件』で自分なりの解釈で語れたと思います。狂気が感染するというのは、圧倒的に善という人が存在するとしたとすれば、その人に狂気が感染するかわからないんですけど、でもそういうものもテーマになりえますね。

――圧倒的に善という人に狂気が感染したら大変なことになりますね。

須田氏:

ものすごいエネルギーの悪が存在するわけじゃないですか。「X-MEN」でいうところのプロフェッサーXとマグニートー、思想が暴発するようなあの関係ですよね。

――『ムーンライト』も『シルバー事件』も90年代の世紀末っぽい空気もあります。「セブン」や「羊たちの沈黙」、「エンジェル・ダスト」といった映画作品の影響はありますか?

須田氏:

「エンジェル・ダスト」は大好きですし、犯罪を描いた作品は好みます。なぜ犯罪者が生まれるのか。もちろん犯罪というのはすべての国で起きていて、犯罪者はどんな場所にも潜伏しえるわけで。『ムーンライト』のときに自主規制が入ったんですよね。酒鬼薔薇事件によって『ムーンライト』の一部が壊されたんですよ。表現を変えなければいけない。僕の中ではすごく大きな事件で、なぜこの事件によって自分の作品が変化するのか、うちの作品だけじゃなくて、当時のビデオゲームのバイオレンスを扱ったもののほとんどに規制が入ったんですよね。それに対しての答えを『シルバー事件』で出したかったんです。犯罪者とは何なのか、ウエハラカムイという存在を、犯罪者の意識からも描いていこうと思ったのが、ひとつのきっかけで。「エンジェル・ダスト」みたいな湿った空気感はどこかで出したかった。これらの映画は宮ちゃんも大好きなんです。彼とかと話してるなかで、そういうトーンの絵作り、イラストで作ったりとか、共通言語として使ってたのもありますよね。犯罪捜査の緊張感というのも出していったりとか。

――ヒューマンのアドベンチャーの流れ、須田さんが関わっていませんけれども『クロックタワー』『セプテントリオン』、須田さんの『トワイライト』『ムーンライト』もすべて視点が横スクロールですよね。海外のルーカスアーツとかのポイント&クリックアドベンチャーのスタイルです。洋ゲーに影響を受けていた流れがヒューマンにあった?

須田氏:

あったんですかねえ。『トワイライト』『ムーンライト』も、ゲームデザインとか舞台装置自体は僕が考えたわけじゃないので。でもみんな洋ゲーはやってました。そこの影響は受けてるはずです。あの当時、ヒューマンのプランニング課はコアなゲームたくさん発掘していて、買ってきたらみんなでプレイしてみたいな感じで、海外ゲームの影響を無意識に受けていたんでしょうね。

『シルバー事件』 先人たちが心の声で「壊せ」と言ってくる。

――『シルバー事件』はどちらかというと堀井雄二さんの『ポートピア』以降の国産アドベンチャーの流れですよね。刑事ドラマという点でも。ヒューマン時代と比較して、スタイルが変化したように感じます。独立したグラスホッパーで、国産アドベンチャーゲームの流れになったという捉え方はできるでしょうか。

須田氏:

そうですね、自分のオリジナルをやるんであれば、やっぱりオールドスクールのアドベンチャーゲームを一回ぶっ壊して、再構築したいというのがあって。堀井さんが作られたものを、いつまでも堀井さんのフォーマットで僕ら若い人間が作ってたらいけないわけじゃないですか。堀井さんやベテランの先輩たちが「壊せ」って言ってるわけですよ。実際に聞いたわけじゃないですよ。心の声で「壊せ」って言ってるわけですよ。先人はだいたいそうなんです。同じ物を作るな、真似をするなって。クローンゲーム、コピーゲームなんて若い人間が作っちゃいけない。だからこそ新しいアドベンチャーゲームを作ろうと思って。

『シルバー事件』は横スクロールじゃなかったんですよね。予算もないし人もいなかった。横スクロールなんてまず作れなかったですよね。背景素材やキャラクター素材を作る人、さらにはアニメーション。そもそも当時のドット絵でも、アニメーションパートを動かすには最低3人必要ですよね。腕がよければ2人でもいけますけど、そもそも横スクロールでドットでキャラを描けるスタッフもいなかった。まず、そこで選択肢として横スクロールはなくなってきましたよね。今いるスタッフのなかで何ができるかと考えると、自分が書くテキスト、物語がひとつの素材になっていかないとマズイなと思ってまして。それがプレイ時間でもあり、このゲームの価値になる。なので、そうであればオールドスクールのアドベンチャーゲーム。でもテキストはでるんだけれども、ウィンドウは固定せずに動かしていって、そのなかで使う演出パートだったりとかアートだったりいろんなものを使って、移動手段も主観視点でやっていこうと。

――その『シルバー事件』が持っている先進性、フォーマットをぶっ壊すという部分に触れてみたいんですが、「シルバー事件パーティー」では、フィルム・ウインドウの発想元が二つあると発言がありました。「浅ヤン」と「ヌーヴェルヴァーグ」だと。「ヌーヴェルヴァーグ」というのは映画運動のことじゃなくて、ゴダールの作品の「ヌーヴェルヴァーグ」のことですよね?

須田氏:

そうです、アラン・ドロン主演の。まさにその二つなんですよね。画角のイメージと、物語のイメージと、その二つをコンパイルしていって自分の中でガッとハマっていった。

――ゴダールがお好きなんですか?ぶっ壊すというところもここから?

須田氏:

ゴダールは好きですね。(映画運動の)ヌーヴェルヴァーグ自体がぶっ壊せですから。自分たちより全然上の世代ですけど、映画自体をぶっ壊すていう、ニュー・アメリカン・シネマもそうですけど、あのへん時代の若者たちの反抗。それを僕らが小さいときに体験して、僕らが同じ世代になったときに、体現しなきゃって勝手に思って、一人ヌーヴェルヴァーグやろうって。

――ゲームにおけるヌーヴェルヴァーグみたいなものが、『シルバー事件』のころに起きたのだと。

須田氏:

そうですね。僕が独立してインディーでやるのならば、新しいことしないとっていう。そこは今でも根っこにありますけどね。

――その点で、プラシーボ編を必ずしもクリアしなくても先に進めるのが新しいというか、奇妙ですね。トランス編とプラシーボ編の2つをクリアして、次のシナリオに進めるのが普通だと思うんですが。

須田氏:

正確な事は忘れちゃったんですけど、先日、大岡さんに聞いてプラシーボ編はテキストベースだったんです。日記として後で読んでもらおうと思っていて、あくまでアーカイブとしての役割だったんです。プラシーボ編はまったくスタイルが違うじゃないですか。読むパートも長いし、移動パートがほとんどなかったりするので、インタラクションが少ないからこそ、いつ遊んでもいいようにした。アーカイブスって、クリアした後に読む人が多いじゃないですか。僕自身が他のゲームで「あれ、これどういう話なんだろう?」ってアーカイブスを見直す。物語の途中から読んだりするんですよ。それをあくまで強制したくなくて、プレイヤーがそれを知りたくなったときに、プラシーボ編で紐解いてもらうっていう構成にしたかった。

――興味深い話ですね。『バイオショック』や『アラン・ウェイク』など、アーカイブスでストーリーを語る先駆的な作品に見えますね。

須田氏:

ありがとうございます。早いでしょ(笑)。

――『シルバー事件』に声がないのはどうしてでしょう。

須田氏:

容量の問題ですね。アスキーからディスク1枚に収めてほしいって話もあったし。あと『ムーンライト』のときに、声優さんから「わからない」って色々いわれた。まあ、わからないでしょうけど(笑)。わかってもらえないと演じてもらえないのなら、じゃあいいかなあみたいな。

――「シルバー事件パーティー」で須田さんとSWERYさんが、部屋があるだけでいいのに、それがなかなかスタッフにわかってもらえないという話がありました。『シルバー事件』にもひたすら上を目指すシーンとか、ひたすら水平に移動するシーンとかありますよね。須田さんのなかでは、その時間や空間が存在すること自体に意味がある?

須田氏:

まさにそうです。そこまでの奥行きのある場所にプレイヤーが行っているんだということをわかってほしかった。たぶんプレイするときは「なんでこんな長いの?」って思うかもしれないけど、その経験ってクリアした後に残るんですよね。なんか、すげえ奥まで行ったなと。何かヤバイ場所ってことを体験してもらいたかったんですよね。嫌がらせではないんですよ。でも自分がプレイすると嫌がらせに思いますよね。「なんでこんなことするの?」って。

――ウォーキング・シミュレーターってジャンルありますよね。『Everybody’s Gone to the Rapture』みたいなひたすら歩くことに意味があるゲーム。その要素がありますよね。

須田氏:

そうなんですよ、他の人よりも色んなことを先にやってますかね(笑)。でもゲームって体験メディアだと思うんですよ。『ゼルダの伝説』が好きで、やっぱり記憶に残るんですよ。草狩ったりとか、夜中に虫探したりとか、あれも一見すると無駄なんですけど、無駄じゃないんですよね。子供が熱中して夜遅くなるまで遊んでいた時代があって、当時は無駄なことだなんて思ってなかったのに、大人になっちゃうと賢くなっちゃって、無邪気に遊ぶことの面白さを忘れていく。虫とりになんの合理性があるんだってね。でもあとになって、あの時はそれが楽しかったって記憶に残るんです。なぜか『ゼルダ』でまた草むしりをしたくなる。そこに現実存在がある気がして、僕のゲームでも、その時間であったり、空間であったりを体験してほしいとは思いますね。

セッションの中から偶然にもなってしまった

――ストーリーがクサビテツゴロウから始まる。初めてプレイしたプレイヤーは、主人公がクサビではないかと勘違いすると思うんですが、いかがですか。

須田氏:

『シルバー事件』は挑戦をした分、新しいスタイルは作れたのですが、物語は理解してもらうまで時間がかかると思っていました。プレイヤーが『シルバー事件』に没入する形もぐちゃぐちゃにいじりましたよ。徐々に世界観に慣れてもらうために、物語のなかで価値観をプレイヤーにとってもどんどん変えていってもらったりとか。俺が実は主人公なんだと思ってもらったりとか、ストーリーとか設定自体をひとつのゲームデザインにしたかったんです。最初はクサビ、すぐ殺そうと思ったぐらいなんです。書いていくうちに好きなキャラになっていっちゃって。

――実際、最初に死んでもおかしくないですもんね。そこから事件が始まってもおかしくはない。

須田氏:

そういう構想もあったくらいです。書いていくうちに、勝手に彼のキャラが生き残っていく。

――ついでに『シルバー事件』で一番好きなキャラクターは。聞いていい質問なのかわかりませんが。

須田氏:

やっぱりクサビかなあ。クサビは……当時30歳のときに作ったゲームで、こういう大人になりたいなという気持ちを投影して書いたんですよ。いさぎよさがあり、歳をとったことを隠さずに生きていく男。こういう一人の男でありたいなっていうものをクサビにこめたんですよ。今はクサビの歳を過ぎちゃいましたけど、僕自身がああいう男になれたのかもわからないことも含めてなんですけども、彼に男としての憧れをもって書いたところありますよね。

――ナツメのキャラクターデザイン、酔っ払ったカトちゃんに見えるんですが、なぜあのようなデザインなのですか?ゲームをプレイしたら誰もが気になると思うんです。

須田氏:

いい質問じゃないですか(笑)。ちょうど「シルバー事件パーティー」のあと、宮ちゃんとその話になったんです。まず大岡さんが「須田さん、なんでナツメはあのデザインなんですか?」と。宮ちゃんいわく、特殊部隊の隊長じゃないですか。だから彼はずっと帽子かぶってるんですよ。長いあいだ帽子をかぶっているんで蒸れてきて、それで結局リアルに禿げてしまったと。僕はナツメとかあのへんの特殊部隊リパブリックの人たちは、もう宮ちゃんに任せたんですよ。自由に書いてもらって、僕がフィードバックするからと。海外の特殊部隊ってハゲにヒゲに基本なんですよ。男性ホルモンを出しまくる。それで書いてきたのをみると、鼻が赤い……あれ、カトちゃん?

――(笑)。

須田氏:

「まあ宮ちゃん、いいんじゃないの」って。でもゲームで見たら鼻がすごく赤かったから、ちょっと赤すぎたかな?っとは思った。描いているときあそこまで赤くなかったらしいですけど(笑)。宮ちゃんからそういう説明も聞いてて、特殊部隊でずっと帽子かぶってると髪も薄くなってきちゃって、多分それでナツメはいさぎよく髪を剃っちゃった。そして男の称号としてヒゲが絶対必要なのかと。宮ちゃんが考え抜いたことなので、そこは尊重しようと。鼻が赤いのもチャーミングでいいかなって。そのチャーミングがあるからこそ、ナツメサクラというかわいいキャラが出てくる。ナツメのチャーミングさゆえに、ナツメの娘はめちゃくちゃ美人だなって、あの絵がうまれてるんですよ。元々サクラってキャラクターは存在しなかったですから。ほんとセッションですよね。セッションの中からナツメやサクラが生まれて、偶然にもカトちゃんになってしまった。

HDリマスター版『シルバー事件』がついに発売決定

――(笑)。そしてついに『シルバー事件』HDリマスターの発売日が決定しましたが。

須田氏:

2016年10月7日発売ですね。SteamとPLAYISMで同時発売。通常版が1980円、デラックス版が2980円。そこからパッケージ版が発売されます。

――コミックが気になるところです。『ムーンライト』と繋がるとのことですが。

須田氏:

『ムーンライト』のエンディングから『シルバー事件』導入に至る部分、ほんと短い数ページなんですけど書き下ろしです。僕は今、竹谷州史さんと一緒に『暗闇ダンス』って漫画作品をコミックビームで連載してしいるんですけど、このコンビで書き下ろした漫画がつきます。ボリュームは22ページぐらいありますね。

――日本版のデラックス版はより豪華な内容らしいですが、現時点でどのような内容になるかは考えられてますか?

須田氏:

色々考えてますよ。

――例えばフィギュアとか。

須田氏:

あーいいですね。うちのゲームってフィギュア化されなくて、不遇な作品ばかりで。でも『シルバー事件』で誰をフィギュア化すればいいんだろう。カムイ?……やっぱりクサビかな。

――もしくはナツメで。

須田氏:

(笑)。渋いなぁ。あえてですよね。

――『シルバー事件』HDリマスターがついに発売されるわけですが、「シルバー事件パーティー」で伝えられていた『シルバー事件25区』登場の可能性も気になります。実際にはまだ構想段階のお話だとは思うんですが。

須田氏:

本当に今回の『シルバー事件』HDリマスターの結果次第です。滑り出しは順調なので、このままいい結果になれば実現するかもしれません。僕は必ずや実現したいと思ってますから。だからこそこのTシャツ着てます! 一番実現したいの僕ですから。

――今、『25区』はできないですもんね。ただ実際にやるなら、『25区』は画面をかなり作り変えなきゃいけないですね。

須田氏:

もうリマスターじゃないですよね。完全リメイクですよ。目茶苦茶ギラギラしたゲームになりますよ。

――ほかにも気になるのは、『シルバー事件2』が登場する可能性はあるんですか?『シルバー事件25区』が「2」なのかもしれないですが。

須田氏:

もしあるとするなら、『シルバー事件2』はまったく舞台が変わるでしょうね。カムイって存在が作り上げた犯罪力、この遺伝子みたいなものが散らばるというのが本筋で、『シルバー事件』はそれがカントウで起きただけの話なんですよ。これが違う場所で起こるってのが『シルバー事件2』になるでしょう。

――ちなみに須田さんは、過去のインタビューで『シルバー事件』は5部作の構想があるともおっしゃられてました。

須田氏:

マジすか。でもそれぐらいのプロットはありますよ。中身はもうすっかり忘れてますけど。家にそのメモやファイルが残ってるかすら全然わかんないですけど、それぐらい長いことやろうとは当時思っていましたね。

――それでは発売日も決定したということで、あらためてファンの方にメッセージをお願いします。

須田氏:

『シルバー事件』というゲームが17年の歳月を得てHDリマスターになります。昔のゲームなんですが、今見ても色あせないものがこのゲームにはけっこう込められていて。グラスホッパーの過去の作品として見てもらうのももちろんいいんですが、単純にひとつのインディゲームとして『シルバー事件』というものを知ってもらいたいですね。

インディーとは何なのか。新しいことを若いクリエイターが挑戦してるところに、インディーの魂があると思うんですよね。だから僕がインディーの魂でバリバリだったころ、そのときの若者が作ったゲームをぜひ触って欲しいって思っています。僕のゲームを知ってる人は須田ゲーって言葉を使ってもらったりとか、僕のゲームに興味ない人は血がたくさん出るゲーム作ってる人なんだろうなあとか思ってるかもしれないですが、そういうエッセンスの源流が『シルバー事件』にあります。でもそれを抜きに、当時の僕を含めたギラギラした若者たちが作ったゲームをぜひ触って、応援していただけたらなと思います。そして、『25区』につなげて、さらに『シルバー事件VR』につなげたいですよね。

――初耳ですが、『シルバー事件VR』の本気度はどれくらいですか?

須田氏:

本気度ですか?150パーセントぐらいですね。

――FPS視点だし、フィルムウインドウは向いてますね。

須田氏:

うちのスタッフが言ったんですよ。「なんでVRでやらないんですか?絶対向いてるじゃないですか」って。確かにな、と。ともかく、『シルバー事件』この1作で終わらしたくないんですよね。シリーズを再始動させたいです。

――そうなることを期待しています。本日はありがとうございました。

[聞き手 Koji Fukuyama]

[アシスタント Shuji Ishimoto]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。