シリーズ最高評価・忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』の“忍者EDM”が生む、病みつきのグルーヴ感。作曲家「古代祐三氏×Tee Lopes氏」対談で、その原点に迫る

『SHINOBI 復讐の斬撃』のグルーヴ感のあるBGMはどのように作られたのか。コンポーザーのTee Lopes氏、および古代祐三氏に対談形式でのインタビューを行った。

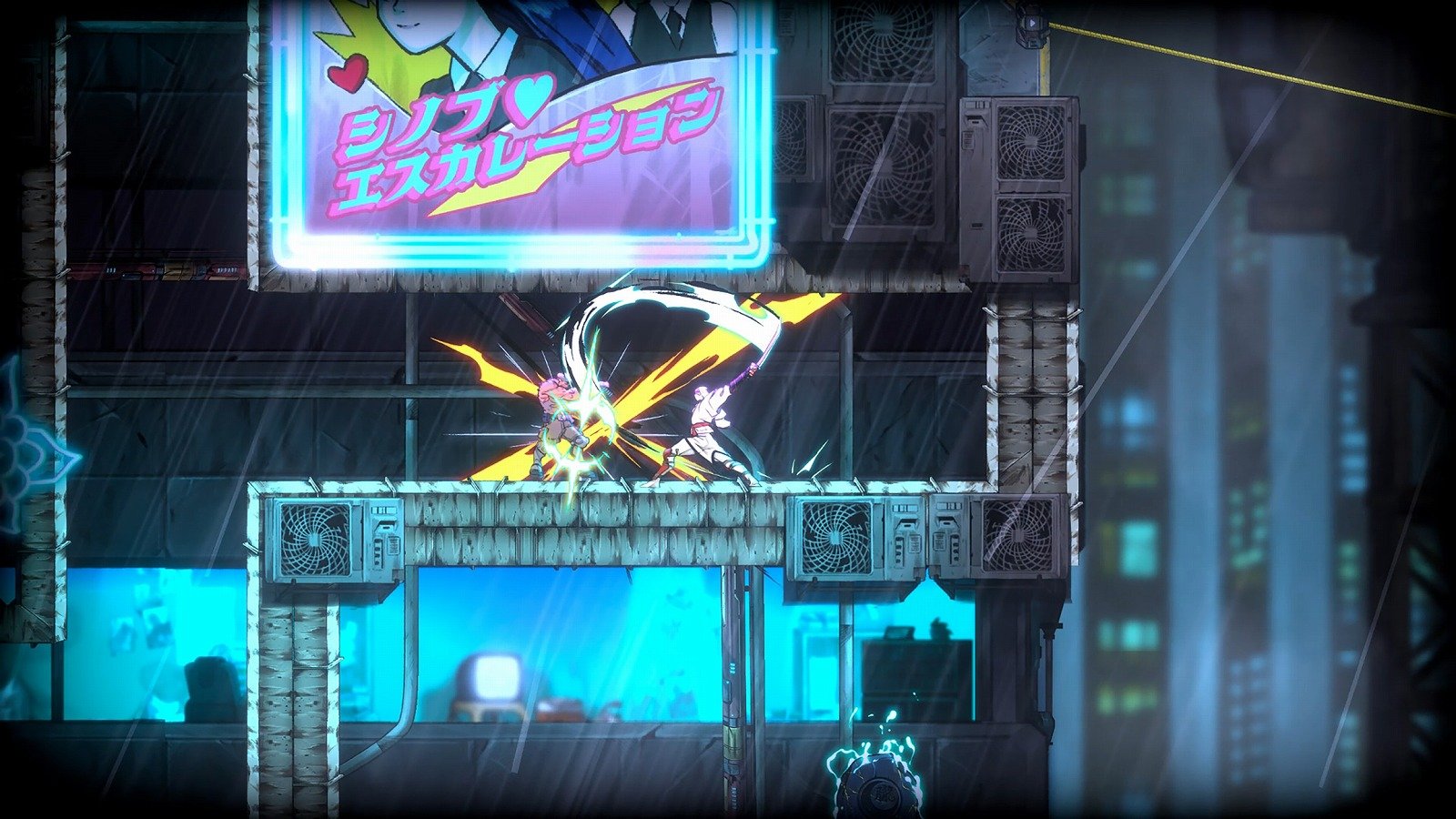

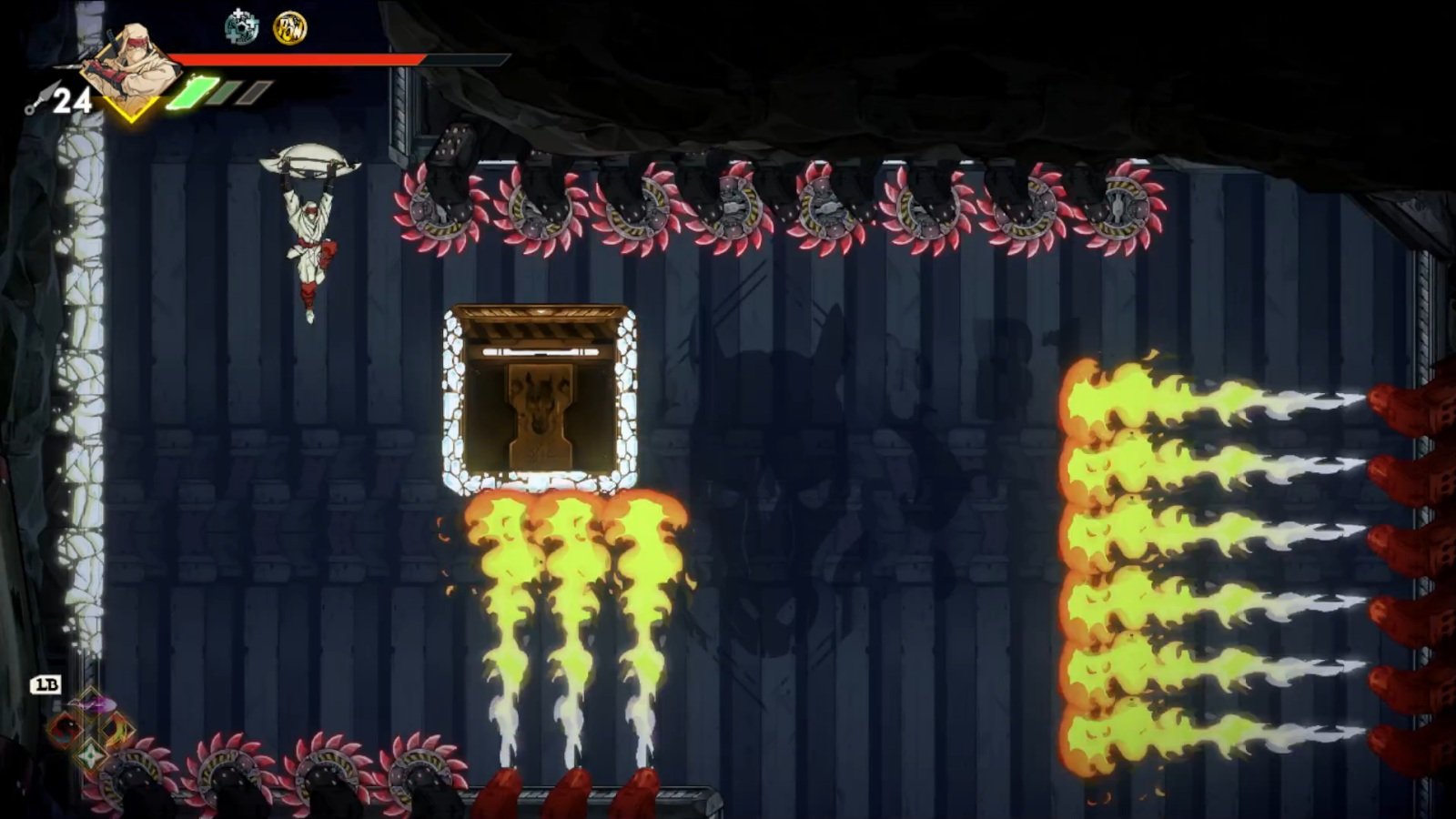

セガから8月29日に発売された『SHINOBI 復讐の斬撃』は、集積サイトMetacriticのメタスコアではシリーズ最高スコアを叩き出すなど国内外で盛り上がりを見せている(関連記事)。

このたび弊誌では、本作でBGMの作曲を担当したコンポーザーのTee Lopes氏、および古代祐三氏に対談形式でのインタビューを行う機会を得られた。世代の異なる両氏。それぞれゲームミュージッククリエイターとしてどのように作曲を行っているのか、またどのような哲学に基づいてコンセプトを固めていくのか。今回は久しぶりのシリーズ新作となる本作への音楽的な取り組み方について貴重なトークを聞くことができたので、本稿にてご紹介したい。

――まずは自己紹介をお願いします。

古代祐三(以下、古代)氏:

作曲家の古代祐三です。本作で一部楽曲の作曲を担当しております。

Tee Lopes(以下、Tee)氏:

Tee Lopes(ティー・ロープス)です。ポルトガル出身で、現在はアメリカを拠点にして働いています。本作ではリードコンポーザーを担当いたしました。ノスタルジックな音楽に現代的な要素を融合させる楽曲制作を得意としています。ゲームの持つ“魂”を音楽にしてプレイヤーのみなさんに提供するというのが、作曲家としての仕事の中でもっともエキサイティングだと感じています。

――お二方ともに、これまでに『ソニック』シリーズや『ベア・ナックル』などさまざまな作品で作曲を担当されてきましたが、まず初めにゲームBGM作曲の工程をおうかがいしたいです。おそらく作曲の段階ではステージを自分で遊んでみるということはできないと思うのですが、どの程度情報を共有されて、どのようなフローで作られるのでしょうか。

古代氏:

ゲームのサウンドトラックの制作フローにはさまざまなものがありまして、決まった型というものがあまりありません。私の場合は、35年以上ゲームミュージックの作曲に携わって来ましたが、その間にゲームも進化し種類が増えました。私は毎回、それぞれのゲームに合ったアプローチを考えながら取り組んでいます。

それでも共通している部分をあえて挙げるならば、たとえば私の場合は作曲の取っ掛かりとして、そのゲームが動きの多いゲームなのか、それともあまり動きのないゲームなのかというところをまず考えます。そしてアクションのような動きのあるゲームの場合は、実際の動きを見て着想を得ることが多いです。個々のゲームが持つテンポ感というものを非常に重要視していて、そのアクションがどのような速さやリズムを持っているかを見てイメージを膨らませていきます。

一方で、アクションゲームほど動きのテンポがない、たとえばRPGに代表されるようなゲームにおいては、世界背景やストーリーからヒントを得て作り始めます。

Tee氏:

私の場合は、ゲームプロジェクトに関わり始めた段階でプロトタイプ版を遊べる機会があったりもします。そこから自分の音楽のスタイルと、統一感について考えます。ただし、多くの場合プロトタイプすらも存在しない状態で作曲がスタートします。この場合は、画像やざっくりとしたストーリーの情報を基盤にします。中にはコンセプトアートくらいしかないような状態から関わることもあります。こういった場合には、そのコンセプトアートが持つ色味が明るいのか暗いのかというような色彩の情報から音楽のジャンルや雰囲気のイメージ作りをしていくことになります。いただいた映像や情報を見たときに、自分の中でどのような感情が湧き起こるのかを大事にしています。

プロトタイプ版や映像が存在している状態から関われることはまれですが、それが可能である場合は画面上の動きや雰囲気を音楽に取り入れるようにしています。たとえばそこにカーチェイスのシーンがあれば、“カーチェイスらしさ”というものを音楽に組み込むように努めます。常に、プレイヤーをその世界に引き込むような音楽にしたいと考えています。

古代さんが仰ったように、ゲームによってアプローチが異なりますが、私の場合は自分の感情を大事にしながら、ゲームの世界とプレイヤーを繋げられるようなリズムやメロディーを作っていくことを目指しています。

――今回は1987年の『忍 -SHINOBI-』やその後のシリーズ作品との音楽的な連続性や関連性はどのくらい意識されましたか? または、前作に絡めてほしいといったディレクションはありましたか?

Tee氏:

私はもともとレトロゲームが大好きで、古いコンソール機なども複数所有しています。今回のプロジェクトに関われることが決まったときに、『SHINOBI』シリーズの全タイトルに改めて向き合うため過去のタイトルをプレイし始めました。その中で楽曲の持つ『SHINOBI DNA』を探っていきました。個人的に未プレイのタイトルも含まれていたため、プレイそのものを楽しみながら『SHINOBI』とはという情報を吸収するプロセスを経たことで、自分の中では特に張り詰めた雰囲気やリズム感が際立って感じられました。

ただし今作では探索などのゲームプレイ要素やアートスタイルの変化などもあったため、私としては新しさを込めるために過去のシリーズ作からメロディーなどをむしろ取り入れないように心がけました。そして本作では、シリーズで感じた張り詰めた緊迫感ある部分がより強調されるような楽曲の作りを目指しました。シリーズの魂のようなものは引き継ぎつつも新しい感覚を出していきたいと思いながら作りました。

『SHINOBI』シリーズでは過去の作品のBGMでも”古いものと新しいものを引き合わせる”という要素が感じられました。その点では、同様のコンセプトを引き継いだオマージュのような楽曲制作ができたように思います。

古代氏:

私の場合は、過去作との連続性や関連性をほぼ意識しないで作りました。ただし、最初にTeeさんのサンプル楽曲を2、3曲聴かせていただいて、Teeさんのフィルターを通した『SHINOBI』の世界観というものを感じ取って、それに馴染むような楽曲制作を心がけました。

過去の『SHINOBI』シリーズにおいては、前作にあたるメガドライブ版『ザ・スーパー忍』でも作曲を担当しましたが、同作をまったく意識しないようにしたことには理由があります。過去の作品では、当時の日本ではまだあまり浸透していなかったクラブミュージックなどをはじめとする洋楽ヒットチャートの影響を強く受けている部分があります。当時海外で人気があった洋楽のエッセンスに、アーケード版として出ていた『忍 -SHINOBI-』で流れる「和の旋律」を乗せるような作り方をしているのです。

しかし、当時と今ではヒットチャートの中身もだいぶ変わりましたし、そもそもヒットチャートを取り入れて作曲をするということ自体が、今ではある意味ナンセンスであるように感じているので、それを踏襲しようとはまったく考えませんでした。そこで、これまでのシリーズ関連作のことは一旦白紙にするような気持ちで、Teeさんの考える世界観を取り入れました。そこに、自分らしいメロディーをトッピング的に追加するというアプローチになりました。

――本作はハイスピードでスタイリッシュなコンボが爽快なゲームなので、BGMの方でも気持ちよさやカッコ良さを演出されているように感じます。そこでお二方それぞれに質問ですが、自分なりの「カッコ良さはこう出す!」というコツやセオリーなどをお持ちですか。本作ではどのように発揮されているのでしょうか?

古代氏:

なかなか難しいですね(笑)「カッコよさ」の定義や解釈は人や場面によって分かれるところがあるように思うのですが、私個人の中にゲームミュージックが共通で持っているカッコよさというものがあるように思います。そこにはメロディーやコード進行などさまざまな要素があり、自分にとっての定義も曖昧ではあるものの、自分がかつて感じたカッコよさのDNAを次のプレイヤーに引き継ぎたいという思いで作っていますね。

少なくとも今作においては、さきほど申し上げた通り一旦白紙にしている部分もあるので、特にセオリーのようなものは考えませんでした。しかし、1点挙げるとするとTeeさんがモダンなエレクトリックビート(たとえばEDM)を大事にされている印象を受けたので、そのビートの音の出し方をカッコよくすることにフォーカスしたりしました。

Tee氏:

カッコよさの定義や解釈は文脈で変化する点、古代さんの意見に同意します。本作においてのカッコよさの源は「忍者になれる、忍者体験ができる」というところにあると私は考えます。自宅でゲームをすることで忍者になりきれるところがクールだな、と思うのです。

そこで、このカッコよさをどのように音楽で表現するかを考えたときに、忍者のミステリアスさや、アクロバティックなところをグルーヴ感で引き出したいと思いました。忍者の動き、アクションにはダンスのようなところがあるので、そこに合わせたリズムを作り出したいと思いました。そしてそのリズムに予測不能な音色――たとえばシンセサイザーや伝統的な楽器の音を足してコントラストを作りました。聴いていて意外性があって面白く、忍者になった気持ちになれるような楽曲を作りたいと思いました。

さらに、アクセントとしてタイトなリズムや古代さんの仰る通りEDMのような要素、実験的で雰囲気を重視した音などを取り入れました。プレイヤーが、自分自身がカッコよくなったと感じられるようなゲーム音楽を届けたいと考えて、このようなやり方になりました。

――本作ではお二人が作曲を分担されていますね。中にはお二人で連携をとりながら作られた部分もありましたか?

Tee氏:

私は小さい頃から古代さんのゲームミュージックの大ファンでした。『ベア・ナックル』と『ザ・スーパー忍(英題:The Revenge of Shinobi)』は、私史上最高のゲームに位置付けられています。特に『ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌』が大好きです。そのため、本作でコラボレーションできることは私にとって本当に光栄なことでした。スケジュールや時差の関係でひとつの曲を一緒に作るということはありませんでした。それぞれが、各々の担当するステージ楽曲を作るという形での制作でした。

しかし、私が驚いたのは古代さんの制作された楽曲が、私の作った音楽と非常によくマッチしていたということです。それほど密にコミュニケーションをとっていたわけではないにもかかわらず、私の作った、たった数曲を聴いただけで私の作ろうとした世界観にバッチリ合うような曲が生み出されていたんです。まさに古代さんの手腕によるところだと思いましたし、少ない楽曲を聴いただけで内容を掴めるというのもすごいことだと感じました。

私自身は統一された世界観を形作りたいと思っていたので、ふたりでそれを実現できたことを大変嬉しく思っています。

古代氏:

連携というものは確かにありませんでしたし、ステージの分担も自分から「ここをやりたい」という要望を出したことはなかったと思います。そのため、セガから提示された楽曲数・担当ステージに対して、最大限Teeさんの楽曲から得たインスピレーションを反映して制作をするという形になりました。結果として、そのような感想をいただけたのは非常に嬉しく、とても光栄に思います。

――お二方それぞれの『SHINOBI 復讐の斬撃』のイチオシの1曲を教えて下さい。理由もおうかがいできますでしょうか。

古代氏:

担当してからかなり時間が経っていますが、基本的にステージミュージックに関してはどれもお気に入りです。あえて挙げるとすれば山岳ステージ内BGMの「Inside the Lair」ですね。

Tee氏:

私個人としては、古代さんの担当された楽曲が好きで全体のハイライトになっているように感じています。そして古代さんの回答と似た感じになりますが、どの曲も心を込めて作ったので、いずれもイチオシです。それぞれの楽曲が、異なるスタイルを持っているためにそれぞれが違っていてオススメしたいです。

あえてひとつだけ挙げるとすれば、タイトル画面のBGMです。これは楽曲としては短いのですが、ゲーム全体のさまざまな楽曲の試し聴きができるような構成になっているからです。全体の雰囲気やスタイル、音色などを網羅したひとつの楽曲になっています。さまざまな電子楽器やシネマティックな部分、HIPHOP、メタル、日本の伝統的な要素に至るまで、すべてがここに含まれています。タイトルスクリーンでこの楽曲を聴くだけで、サウンドトラック全体を一望できるような作りになっているのでオススメしたい曲ですね。

――最後に、本作での分担を通して、お二方がそれぞれ相手の曲から受けたインスピレーションとして、印象に残っているものを教えてください。

古代氏:

このプロジェクトでTeeさんの楽曲を聴く前から個人的にすごく興味があったことなのですが、Teeさんのように日本国外で生活している方は日本の旋律をどのように受け取っているのかということが気になっていました。今回Teeさんが作られた楽曲から、その一端を感じ取れたような気がして大変興味深かったです。

「日本の旋律」と言っても解釈が多岐にわたると思います。しかし本来的には、日本の伝統的な音楽といえば雅楽を指すと思います。そして雅楽という音楽のつくりはかなりシネマティックであって、メロディードリヴン(旋律がその印象を牽引するもの)ではないですよね。では日本人が感じる「日本らしい音楽・旋律」はどこから来ているかというと、それは演歌なのではないかと私は思っています。そういった背景を詳しくご存知ではないかもしれない、日本の外の世界から見た「和の旋律」とはどういったものかというのを、今回のお仕事を通して少し知ることができた気がして、とても面白く感じました。

Tee氏:

古代さんのお話が大変興味深いです。日本の旋律について、そんなふうに考えたことはありませんでした。私にとってこの質問への答えはシンプルです。私は小さい頃から古代さんの大ファンで、私の作る音楽には古代さんのゲームミュージックのDNAは早い段階からすでに刻み込まれていたと考えています。本作だけでなく、私がこれまでに携わったあらゆるプロジェクトで、その片鱗が垣間見えるのではないかと思います。

本作については日本の伝統的な音楽とモダンな要素をかけ合わせるということを意識しました。これは80年代に古代さんが意識したことに近い哲学に基づいていると思います。今作では、ゲームの新しいアートスタイルや応用的な部分を現代のテクノロジーや現代らしいスタイルを用いて表現するサウンドトラックにできたのではないかと考えています。

――ありがとうございました。

『SHINOBI 復讐の斬撃』は、PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)にて配信中。

また10月22日よりPS5/PS4/Nintendo Switchのデジタルデラックス版のセールが行われているためそちらもチェックしてみるとよいだろう。

[執筆・編集:Kei Aiuchi]

[聞き手・編集:Hideaki Fujiwara]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。