『龍が如く8外伝』の海が“オープンワールド”じゃない理由。開発者がこだわったのは「楽しい」がずっと続く修学旅行体験

海がオープンワールド形式でない理由や、これまでのシリーズと比較してミニゲームが簡単になっている理由を訊いてみた。

セガは2月21日に、『龍が如く』シリーズ最新作『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』(以下、8外伝)を発売した。対応プラットフォームは、PC(Steam/Microsoft Store)/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One。

『8外伝』は、人気キャラ「真島吾朗」を主人公に据えた『龍が如く』シリーズの最新作だ。『龍が如く8』から半年後、記憶喪失となってハワイの孤島に打ち上げられた真島は「ゴロー海賊団」を結成し、海賊として第2の人生を歩み出すことになる。喧嘩アクションや多様なミニゲームなどのシリーズのファンにはなじみ深い要素に加え、船同士の本格的な海戦などド派手なゲームプレイも楽しめる。

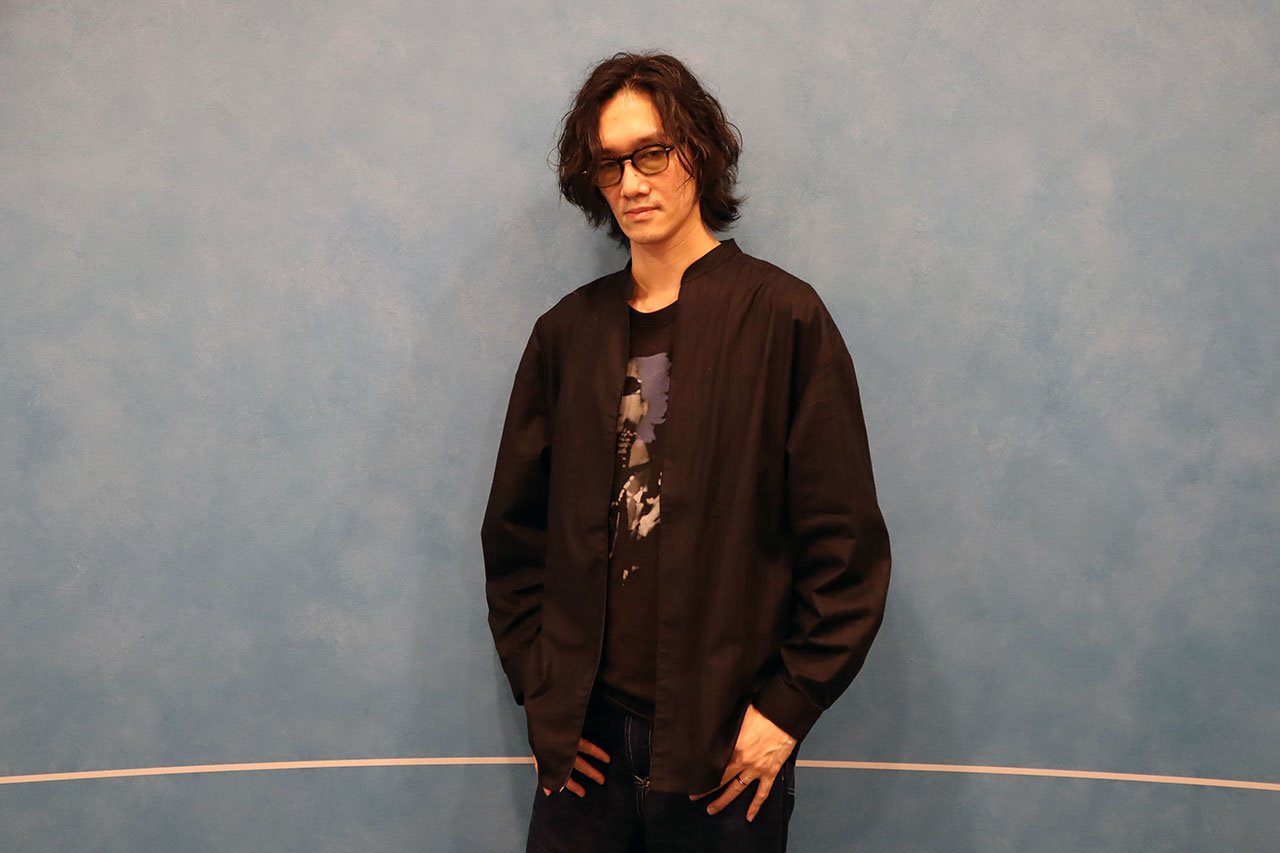

『8外伝』プロデューサー兼チーフディレクターを務める堀井亮佑氏へのインタビュー後編となる今回。海がオープンワールド形式でない理由や、これまでのシリーズと比較してミニゲームが簡単になっている理由を訊いてみると、ユーザーの体験を第一に考える龍が如くスタジオの姿勢が見えてきた。難易度について深掘りしたインタビューはこちら(関連記事)。

すべてはユーザーの楽しさが優先

──本作の海は海域で区切られていて、いわゆるオープンワールド的なひとつの大きな海ではないですよね。これにはどういった意図があるのでしょうか。

堀井亮佑(以下、堀井)氏:

当然海域で区切らない方が、オープンワールド感も出て大作らしくなります。なので我々も、最初はまずドーンとでっかい大海原を作ってその中で目的地に向かうような仕組みを目指して作ってみたんですが、大海原には多くの問題がありました。

一番の問題は、島や海域ごとの特色が出しづらくなることでした。本作には火山の海域や氷の海域みたいな『龍が如く』らしいユニークな海域が登場しますが、オープンワールドの大海原でああいった海域を登場させようとすると、ナチュラルに登場させることがとても難しいんです。違和感なく雪山海域を出す場合、通常の海から徐々に寒くしていって最終的に雪山にするというような段階をつけていく必要があるんですが、そうなると海が広くなってしまい、各海域間の距離がとんでもなく長くなってしまう。僕らは長い航海体験が作りたいわけではなかったですし、かといって雪山や火山のような特徴的なフィールドが出てこないのは『龍が如く』としては物足りない。オープンワールド的な大海原は魅力もありますが、僕たちがやりたいことにはマッチしない、ということで、ひとつの大きな海ではなく海域で区切るシステムを最終的に採用しました。この結論に達したのが去年の夏前で、実際に出来上がったのは東京ゲームショウ(TGS)の後ぐらいでした。

──確かにオープンワールドと言われるとワクワクしますけど、それはそのフィールドにふさわしい遊びが用意されている前提ですよね。

堀井氏:

海を広大にするとやっぱり殺風景でおもしろみにかけてきますし、目印となる島や陸地がないと前に進んでるかどうかもわかりにくくなります。それを解消するために島をいっぱい置いてみたら、今度は瀬戸内海か琵琶湖か、みたいな風景になっちゃったりして(笑)

──逆にこじんまりとしちゃいますよね。

堀井氏:

そうなんですよ。それはそれでなんか嫌だよねということで、チーム内でもいろいろと協議を重ねました。結論としては、本作でユーザーさんに楽しんでほしいのは航海そのものではなくゴロー海賊団としての冒険体験だということで、今回は移動に関してはある程度割り切り、さまざまなフィールドをサクサク楽しめることを優先する決断を下しました。

──実際、海に関しては楽しい記憶が多いです。移動も長いですが許容範囲というか。

堀井氏:

最初は航海中に時間をどう潰してもらうか相当悩んでいましたね。船の上でもカラオケができるのはそういった試行錯誤の名残です。元々は、海で移動してる間にカラオケしていたら目的地が近づいているみたいなものを考えていたんですよね。船の上で仲間とコミュニケーションしたりアドベンチャーできたりするのは、そういった試みの残り香でもあります。

──船の上にいるキャラクターたちが見える仕様は、かなりライブ感があります。

堀井氏:

せっかく『龍が如く』のキャラクターが集まっているんだから、船の上で頑張っているところを見たいよねということで実装しました。あと、真島がロケットランチャーで敵の船を攻撃できる仕組みがあるじゃないですか。あれは船でのシューティングが難しいと感じる場合にはロケットランチャーで敵を倒してもらおうというシステムなんですが、あれのためにも船の上のキャラクターの処理は必要でした。

──ロケットランチャーは、船視点からキャラ視点に移した時だけ使えるちょっと変わった仕様ですが、そういう意図があったんですね。

堀井氏:

船の操作が苦手な人の保険にもなるように、という意図で入れています。僕も船の操作はあまり上手ではないので、ロケットランチャーを強化してクリアしたりしましたよ。『龍が如く』を遊んできてくれたユーザーだったら、船を操作するより真島を動かす方が得意だろうという想定で入れたシステムですね。大砲で撃つだけだと真島が暴れている感が薄いので、これを入れることで作品としての「色々できる感」を高めることもできたと思っています。

──航海時についてカメラが2種類あり、全体を見えるもののほか船に近づいた状態のカメラも用意されています。あれはどういった使い方が想定されているんでしょうか。

堀井氏:

船に近づいたカメラは全体としての視野は狭まりますが、仲間の状態が常に確認できるので、ダメージが多い時などはそのカメラの方が船員マネジメントがしやすいです。あと、遊んでいる時の臨場感がすごくあるので、こっちのカメラのみで遊ぶスタッフも多かったですよ。個人的には状況に応じて2つを使い分けるのが攻略には良いと思っています。どっちか一つに絞る選択も考えたのですが、本作はとにかくシリーズで初めてのことをやっているので、プレイヤーがとれる選択肢はできる限り絞らない方向で進めました。

──ちなみに、プレイ中、海戦時はレーザーが強く感じられこれでゴリ押ししました(笑)

堀井氏:

レーザーも含めて、意図的に強くした装備はありますね。今までの『龍が如く』ではサブコンテンツがクリアに必須だったことがなくて、たとえば『7』の会社経営なども、お金で苦労することになるけれど、やらなくもゲームは問題なく進めれられる設計になっていました。ですが今回は海賊団を強くしていかないとメインストーリーがクリアできないような設計にしています。なので海戦が苦手な人でもクリアできるように、とにかくお金を頑張って稼いでレーザーを強化すれば大丈夫というような攻略面の救済を意図的にいろいろ用意しました。ただ装備に関しても人によって感想は異なっていて、レーザーより火炎放射器の方が使いやすいという人もいました。

──海戦は個人的にすごく楽しかったんですが、中盤あたりで装備の成長が打ち止めになってしまったのが残念でした。もっと成長させたかったです!今後、本作のシステムを拡張させていくような計画はありますか。

堀井氏:

おっしゃる通りもっといろいろと用意して、深く長く遊べるゲームにもできたんですけど、今回は外伝ということもあってボリューム的にはこれぐらいでまとめるのがちょうどいいかなと。

ただ、もっと海戦がしたかったと言ってもらえるぐらいのものに仕上がったというのは大きな実績だと思いますし、海戦が良かったという声が多ければまたこのシステムが今後何かに活かされることもあるかも?ぐらいに今は考えています。

──確かに、成長の天井が上がればゲーム全体も複雑になってしまいますよね。

堀井氏:

今作は外伝という位置づけですし、時間をかけてずっとやりこんでもらうというよりも「海賊団のみんなとワイワイ大暴れした数日間、とても楽しかったな、いい冒険だったな」と思ってもらえるようなゲームにしたかったんです。バトルも航海もストーリーも、深くて難解というよりは「いろいろあったけど楽しかったね」と感じていただけるようなカラッとしたプレイ後感がある仕上がりを目指しました。修学旅行のようなイメージですね。

──本作のミニゲームはこれまでの『龍が如く』とは異なり、7割程度のスコアで報酬をコンプリートできるようになっています。これも手触りの軽さを重視した結果でしょうか。

堀井氏:

本作はミニゲーム報酬も意図的に浅く設計しています。今回は本編が短い分、フリーの探索タイミングがナンバリング作より少ないんです。クリアまでにぶらぶらできるタイミングが少ないのに、ナンバリングと同じだけのやり込みの深さを求めると、ミニゲームとメインストーリーのバランスが悪くなり、ゲームサイクルが汚くなってしまうので、それは避けたかったんです。あと、今回のゲームの大きなカタルシスは「仲間集め」なので、サブストーリーやミニゲームなどをちょっとやればサクサク仲間が増える喜びが味わえた方が、作品としては良いだろうと。逆に『8』の時は本編が長めのRPGだったので、深掘りできるミニゲームをたくさん用意して、達成感のある深いところで報酬を与える形式にしていました。

──全体的にあえて浅くというお話は大変納得できるのですが、であれば何故“不審者スナップ”はあんなに深いミニゲームになっているのでしょうか……?

堀井氏:

(笑)そんなに難しかったですか?

──スピードも速い上に判定も厳しいですし、ステージも全体的に長いと感じました。

堀井氏:

不審者スナップはスタッフみんな気合入っていますからね(笑)ゲームシステムは変えていないので、2作連続でやる以上簡単なものではプロ不審者スナッパーの皆さんから文句が出るかなと思いまして、ちょっと難しいぐらいにしちゃってもいいよという指示はしていました。結果としてハードモードのような仕上がりになっているかもしれないですね。

──最終ステージの力の入れ方もすごかったですよね。

堀井氏:

最後のステージはやっぱり変わったものにしたかったので、不審者テーマパークというか……遊園地のライドアトラクションみたいなものを作ろうと思ったんです。船にライドして水上を進んでいって、角を曲がったらサメが出てきてキャー!みたいなアトラクションを参考に、サメと不審者を差し替えたようなイメージですね。不審者スナップという設定を保ったままどこまで新しい体験を作れるかという挑戦が半分と、あとは悪ノリが半分ですね(笑)

『龍が如く』も、時代に合わせて変わっていく

──今作はいつにも増してサブストーリーのテキストが面白いです。

堀井氏:

サブストーリーは今まで通り僕や千葉(千葉弘隆氏、『龍が如く』シリーズプランナー)を中心にライティングしています。なので制作体制には大きな変化はないんですが、今作はテーマやモチーフが明確なので話を書きやすかったというのはありますね。『龍が如く』のサブストーリーは現実のパロディや風刺が多いんですが、本作のテーマである「海賊」はリアルで現実的なモチーフではありません。ただこの非現実なモチーフと、『龍が如く』らしいリアル社会モチーフの掛け合わせがなかなか新鮮で、アイデアは結構出しやすかったですね。たとえばコンプラ海賊団なんかも、現実に我々が体感しているテーマと、非現実な海賊の掛け合わせで生まれたものです。そういう意味では今までのシリーズよりもやりやすかった部分も多いですね。

──コンプラ海賊団も面白かったです。これまでの『龍が如く』シリーズのイメージだとコンプライアンスの人が痛い目に遭ってどっか行くとか思いきや、海賊がコンプライアンス側に寄り添って終わるという意外な展開でした。

堀井氏:

あのエピソードはよい落としどころを見つけられたかなと思います。やはり『龍が如く』シリーズは現代を描くゲームなので、リアル世界で旬な話題やテーマは今後もうまく取り込んでいきたいですね。

──今作でプロデューサーに就任されましたが、今後はどのような形で『龍が如く』シリーズと関わっていくことになるのでしょうか。

堀井氏:

今の龍が如くスタジオは優秀な若手メンバーたちが順調に成長してきていることもあり、僕のやっているようなことを彼らにどんどん代わりにやってもらって、斬新なクリエイティブを発揮してもらえるようになってほしいと思っています。ただ僕自身はやっぱりゲームデザインが好きですし、『龍が如く』を作ることが好きなので、プロデュースワークなどでクリエイティブ率が減ることはあったとしても、これからもきちんと制作側にガッツリと関わっていきたいとも思っています。今後どういう立場になろうと、クスっと笑えるようなサブストーリーとかカラオケとかは、ライフワークとしてやっていきたいですね(笑)

──『8外伝』は、堀井さんにとってどういう作品になりましたか。

堀井氏:

今回の『8外伝』は、個人的にすごくお気に入りの作品になりました。『8外伝』の明るい作風が自分と合っていて、アイデアも楽しく広げられましたし、ぶっ飛んでるのにリーダーシップがあるという真島のキャラクター性を、海賊団の船長という立場を使って魅力的に引き出すことができたと思っています。ファンのみなさんからも、「とにかく面白かった」というような、いつもよりシンプルでカラッとした嬉しい感想を多くいただけているので、僕らの作りたかった体験がちゃんと作れた一本になったのではないかと思います。

今作のテーマが海賊だと発表した時はみなさんビックリしたと思いますが、「実際にプレイしてみたらちゃんと『龍が如く』だった」という感想を多くいただけていて嬉しいです。海賊モチーフという一風変わった本作のおかげで『龍が如く』の世界観はさらに広がったと思います。しかも、そんな突飛な設定をゲームとしてちょうどよくまとめることもできたというのは僕にとってもチームにとってもすごく大きい自信になりましたし、今後に活きる挑戦だったな、思っています。これからも予想をいい意味で裏切るような作品でファンのみなさんをびっくりさせたいと考えていますので、ぜひ今後も龍が如くスタジオにご期待ください。

──ありがとうございました。

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』はPC(Steam/Microsoft Store)/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One向けに発売中。

[執筆・編集:Daijiro Akiyama]

[聞き手・編集:Ayuo Kawase]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。