『The Graveyard』や『The Path』のインディーデベロッパー「Tale of Tales」は最新作でなぜ商業的に失敗したのか?開発者に聞く

あの報告から1か月が経ち、Tale of Talesの面々はいま何を考えているのだろうか。そしてアートゲームに未来はあるのか。Tale of Talesの1人、Michael Samyn氏に話をうかがった。

アート系インディーゲームの開発スタジオとして知られる「Tale of Tales」は6月22日、商業向けのビデオゲームを今後は手がけないことを明らかにした。同スタジオが制作した最新ゲーム『Sunset』のセールスがかんばしくなく、初月でたった4000本しか売れなかったという。Tale of Talesはみずからのブログで赤裸々に自身の失望をさらけ出し、おもにプロモーションで売り上げ規模に見合わない開発費をつぎ込んだことを吐露し、国内外から賛否両論が寄せられた。

参考記事: “もう作ろうと思わない”アート系インディーゲームの雄「Tale of Tales」が最新作で商業的失敗

Tale of Talesは、アートゲームを販売するインディーデベロッパーとしては最大手の存在であり、彼らが商業的に失敗したとみずから報告することは、非常に感慨深い。あの報告から1か月が経ち、Tale of Talesの面々はいま何を考えているのだろうか。そしてアートゲームに未来はあるのか。Tale of Talesの設立や過去のゲーム作品を辿りつつ、その1人、Michael Samyn氏にお話をうかがった。

「Tale of Tales」と「ゲーム」

――はじめまして。まず、Tale of Talesがどのように結成されたのか、日本の読者に紹介していただけますか。

Michael Samyn氏:

我々は男女二人組のアーティストであり、結婚している夫婦でもある。1999年から一緒に共同作業をしてきた。当初はウェブサイトやネットアートを創ろうと考えていたが、2002年からはビデオゲームをメインの媒体とするようになった。ノンリニアでインタラクティブな創作物を手がけることにとても満足するタイプだ。オープンエンドであり、ユーザーからのインプット(入力)がなければ完結しないようなものを作りだすのが好きなんだ。

――アート創作からビデオゲームへと惹かれていった理由はなんでしょうか?

Samyn氏:

特にどこか別の場所にいる感覚、なにか別の者になるという感覚を想起させる力があるという点において、我々はビデオゲームに惹かれたんだ。現実逃避では無く、現実をより”高める”という感覚だね。自分でありつつもストーリーに没頭していく感覚の両義性(※)を我々は楽しんでいる。現実世界と仮想世界を繋ぐことになによりも興味を持っているんだ。

※両義性: 1つの事柄に相反する2つの意味があること。ここではSamyn氏は、プレイヤーが本来の自分でありつつも、ゲームのストーリーに没頭し別のキャラクター(あるいは世界を覗く者)になるという、同時に2つの感覚が存在するさまを説いている。

――Tale of Talesはどのような作品を手がけてきましたか?

Samyn氏:

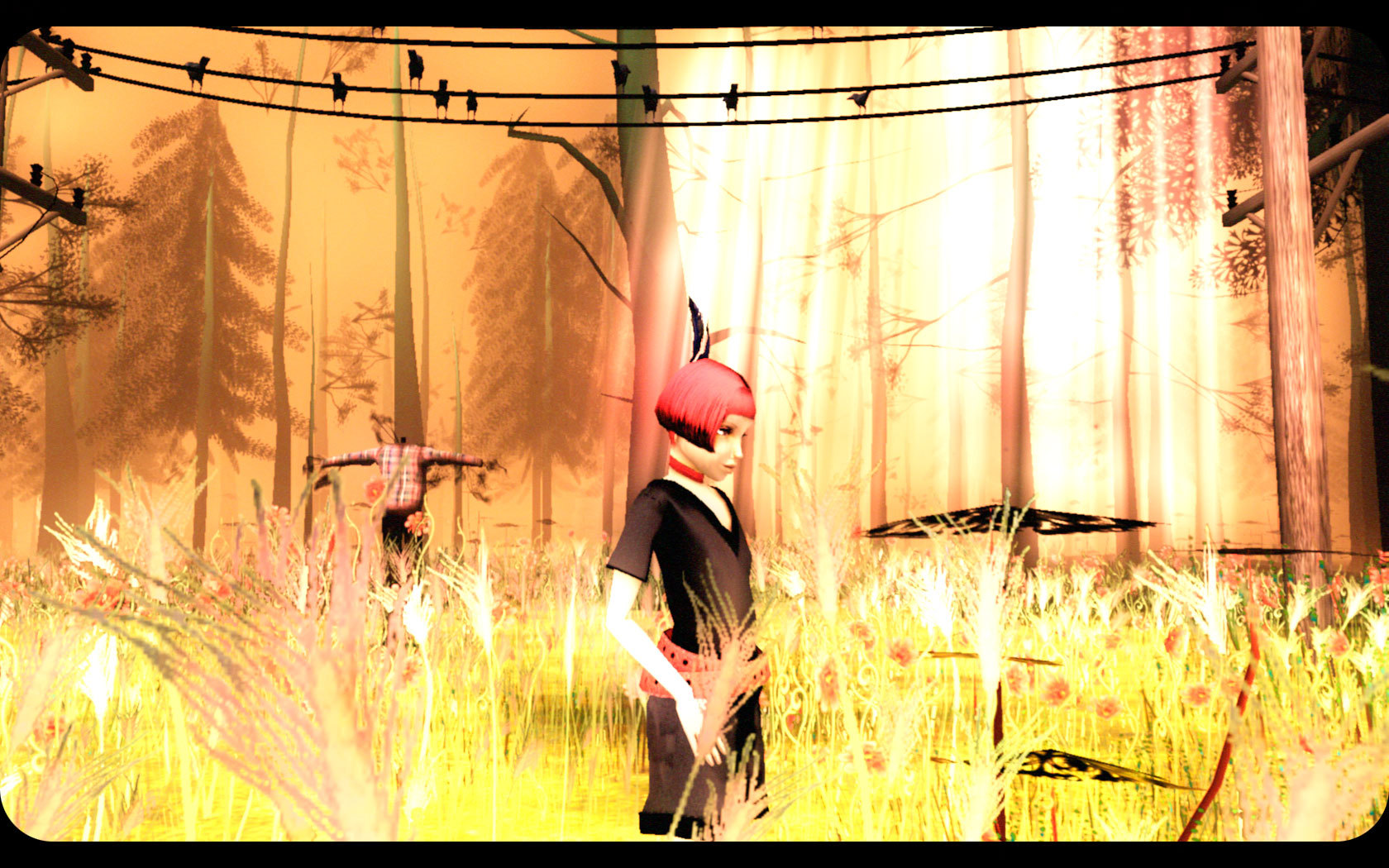

一番最初に開発したタイトルは完成することなく幕を閉じた。眠りこけた人たちがたくさんいるお城を少女が探索するというゲームで、おとぎ話「Sleeping Beauty(眠れる森の美女)」をベースにしていた。初めてリリースしたゲームは『The Endless Forest』だ。小規模な無料のマルチプレイヤータイトルで、プレイヤー全員が魔法の森で鹿になるという内容だ。現在でもかなり盛り上がっているよ。『The Graveyard』はとても短いゲームで、墓地を訪ねる老婆を描いている。『The Path』は「Little Red Riding Hood(赤ずきんちゃん)」からインスピレーションを受けたホラーゲームだ。

『Fatale』は3D絵画のような作品で、オスカー・ワイルドによって再構築された聖書の話、サロメによる7枚のヴェールの踊りの後の世界を探索することになる。『Vanitas』はiPhone用の小さな木の箱だ。箱を開くたびに3つの新しいオブジェクトが現れる。『Bientot l’ete』は、マルグリット・デュラスの小説からの引用と共に描かれる、フランスのビーチとカフェのホロデッキシミュレーションだ。『Luxuria Superbia』は官能的なトンネル飛行ゲームで、プレイヤーから抱擁されることを望んでいる。そして最後のゲームとなった『Sunset』は、戦時中に高級マンションを一人称視点で探検するゲームだ。

見てのとおり、我々のゲームはどれもかなり違うものだ。我々には胸がときめくようなアイディアがたくさんあるので、繰り返し同じようなゲームや続編を作る理由はまったくなかったね。

――個人的に『The Graveyard』は非常に思い入れのある作品で、国内でも知名度が高い方だと思います。無料でプレイ可能で、購入すると老婆が死を迎えるオプションが追加されるという点は、とても興味深い。同作はどのような着想を得て開発をスタートされたんですか?

Samyn氏:

当時、Michael(Samyn氏の相棒、妻)の祖母がかなり歳とっていた。彼女の夫は亡くなったばかりで、さらに彼女は自分がもう長くは生きられないことを悟っていた。そして彼女はよきカトリック教徒として、その事実を受け入れたんだ。我々は彼女の強さに感銘を受けた。もう1つインスピレーションを受けたのは、私が育ったイゼゲムという町にある墓地だ。静かで穏やかな雰囲気が好きで、よく訪ねていたよ。死者のためにあるはずの場所で、鳥や植物、風や雲などがこんなにも“生きてる”感じがするんだと、当時とても感心していた。

――同じく国内では『The Path』が知られていて、一部ファンのあいだではストーリーの考察も進められています。こちらの作品はどのような着想で開発がスタートしましたか?

Samyn氏:

当初『The Path』はジョークのようなものだったんだ。「眠れる美女」をベースにした『8』と呼ばれている穏やかなゲームを作っていたとき、「次のゲームは赤ずきんちゃんをベースにした『144』というホラーゲームにしよう、ジャーボーの音楽を取り入れるんだ」とよくふざけて言っていた。実際にこのアイデアを提案してみたら、開発するための助成金を得てしまった。その時になって初めて実際のゲームデザインを考え始めたんだ。最初は144人の赤ずきんちゃんを登場させようと考えていたが、最終的はに6人に絞った。現在のデザインに至る前は、レーシングやダンスのメカニックを試していたね。

『The Path』を作る1つのモチベーションには、『サイレントヒル2』に対する敬愛があったように思う。『The Path』のなかには『サイレントヒル2』に関連するものが多いよ。

我々は『The Path』において、ビデオゲームではあまり取られてこなかった手法で「女性性」というものを描きたかった。ビデオゲームにおける女性って、斧や銃を手に取って野郎のように振る舞えば、その時点で賞賛に値するとたいていは考えられているだろう。我々は女性が成長するなかで抱く真の感情を追求することで、その考えに反論したかった。そして女性が成長と共に抱く感情は、とても複雑に込み入っているということを示したかった。人生というのは、「道から外れるな」というほど単純なものではない。誰もが狼に好奇心を抱いてしまう、そして恐らく人生を完遂するために食べられてしまう必要があるんだ。

無防備で自制の効かない状態は、かならずしも抵抗したり恥じたりすべきものではないということを、我々は伝えたかった。弱さには美がある。我々みんなが人間としてそれを共有しているからこそね。

――あらためて思いますが、Tale of Talesの作品はいずれも独創的です。ゲーム開発においては、どのような信念を抱いているんですか?

Samyn氏:

ビデオゲームを1つの媒体と捉えてアプローチしているんだ。我々のゲームは一般的に考えられている「ゲーム」の枠に忠実である必要はない。探索する空間と、共に時間を過ごすキャラクターたちを創りあげればいい。他者との競争にはまったく興味がないんだ。アートを熟視するとき、人形で遊ぶとき、劇場でなにかを観るときのような、よりオープンで自由に創造できるプレイ体験を好んでいるんだよ。

想像力は、インタラクティブ性における非常に重要な要素であるとみなしている。プレイヤーにただ「あれをしろ、こう考えろ、感じろ」と言いつけるよりも、プレイヤーが自身の意思で拡張できるように物事を提示する方が望ましい。ビデオゲームにおける両義性が好きだし、自分たちの作品でプレイヤー一人ひとりがまったく異なる体験を経験している瞬間を愛している。

『Sunset』とTale of Talesの日没

――では本日のインタビューの本題ですが、その前にあらためて『Sunset』を国内のゲーマーたちに紹介してもらえますか。

Samyn氏:

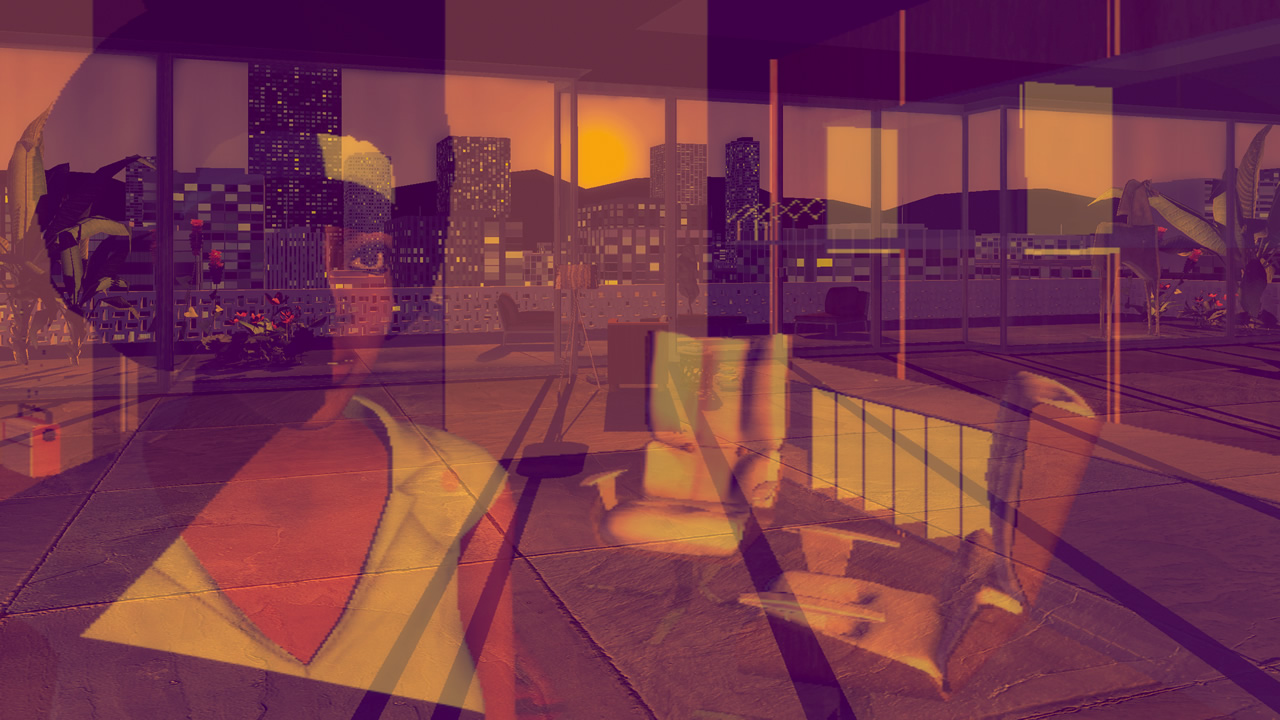

『Sunset』は一人称視点の探索ゲームだ。1972年、架空の南米の国の首都が舞台となっている。主人公はクーデターによって足留めを食らったアメリカ国籍の黒人だ。彼女は金持ちのアート収集家のマンションで家政婦を務めることになる。一年間にわたって週に一度、夕暮れ1時間前にそのマンションを訪ねる。いろいろな家事に従事するだけでなく、主人がいない間にその主人に関してもいろんなことを知る。少しずつ、独裁体制に反対する革命に関わっていって、そして場合によってはそのマンションの主人と恋愛関係になることもある。

――『Sunset』はどのような着想を得て開発をスタートしましたか?

Samyn氏:

『Sunset』はかなり昔に考えていた一人称視点ゲームのアイディアがベースとなっている。プレイヤーはアパートにいる幽霊で、夜中にさまざまな物事を変化させて、日中に活動を始める住民たちに影響を与えるという仕組みだった。そして開発初期に、幽霊を「アパートの主人と恋に落ちた移民の家政婦」という設定に変更していたんだ。じつはこのアイディアをソニーに提示したことがあるんだけど、なんにもならなかったね。

10年が経過し6つのゲームを制作したあと、アーティスティックなゲームであればあるほど、より成功しているということに我々は気が付いた。だから私達はその新しいオーディエンスに何かを届けてみようと考えた。成功しているゲームはどれも一人称視点の探索ゲームで、時には「ウォーキング・シミュレーター」と呼ばれていて、いずれもなんらかのストーリーがあった。同じような手法で作れるゲームはないかと、ゲームアイディアのリストを見てみたんだ。

ゲームの舞台は昔にしたかった、そして適当に1972年を選んで、その時代についていろいろと調べ始めた。70年代前半は社会的にも文化的にも葛藤していた時代で、そして世界中の人々がまだ革命に夢見ていた時代でもある。私達はその点にとても興味を示した。我々の時代である現代は、多くの人々が悪意ある政府や無慈悲な企業に対して絶望や無力を感じているので、革命と抵抗というテーマを追求してみたくなったんだ。

でも我々はなによりも実生活に関するゲームを作りたかった。大部分の人は、通りを走り回り他人を殺せるような勇敢な戦士ではない。逆にほとんどの人は、実際には被害者だ。そして我々は周りで悲惨な戦争が起きている一方で、アパートや家の中でなにもせずに過ごしている。私達にできることなどなにもない。それでも我々は生きてゆく。この惑星にいるあいだ、与えられた短い時間を楽しもうと努力する。ささいなことに幸せを見つけたりする。あるいは読書、芸術、人を愛したりね。

――アイディアが固まったあと、『Sunset』はKickstarterにてクラウドファンディングを実施し、大きな成功を収めています。そもそも今回、なぜKickstarterを利用しようと考えたのでしょうか。

Samyn氏:

過去にリリースしてきたゲーム以上に多くの人たちに『Sunset』を届けたかったので、我々はいろいろなコミュニティに繋がろうと試みた。それが最初にKickstarterキャンペーンをやろうと思った理由だったね。2つ目の理由は単純で、フラマン政府から得た助成金では開発資金の半分しかまかなえなかったからだ。だから我々にはさらにお金が必要だった。Kickstarterの支援者は我々が必要としている以上の資金を提供してくれたよ。だから実際に視認できるキャラクターと共にゲームの規模を拡張し、チームに追加のプログラマーを雇った。

――Kickstarterにて成功したあと、『Sunset』の開発は順調に進みましたか?

Samyn氏:

ある意味では開発はとても容易だった。我々はより幅広いオーディエンスにリーチしたくて、アートにおけるお約束や比喩的な言語表現を多用していたからね。一から考案するような必要は無く、ある程度は余裕があった。その一方で過去に一度も作ったことがないような、リニアでオブジェクトが大量にあるゲームを作るという困難もあった。資金を使い切る前にゲームを完成させるため、躍起になって働く必要があったよ。

――開発が進められた『Sunset』はついにリリースされました。初月の売上は4000本ほどで終ったと聞いています。聞きづらくはありますが、その際あなた方2人はどのような心境でしたか?

Samyn氏:

深く失望していた。一般的なゲーマーが私達の作品を楽しめるように、我々はいろいろな要素を努力して加えていた。しかし、多分選んだものが間違っていたんだろう、あるいは足りていなかったのか。ゲームが難し過ぎたのかもしれないし、ペースが遅過ぎたのかもしれない。とにかく、ターゲットとしていたプレイヤー層にとってはニッチだったんだ。

我々が言えるのは、我々はベストは尽くしたということだ。我々自身のスキルと才能、そして共に働いた素晴らしいチームを踏まえると、あれ以上素晴らしい作品を作ることはできなかった。だから今は、二度と同じようなことをやるべきではないと考えている。商用ゲームの開発は我々に向いていない。深く失望したあと、安堵の気持ちもあったんだ。なぜなら巨大なオーディエンスに向けてゲームを開発しアピールすることは、我々からすれば楽しいものではなかったからだ。

――なるほど、『Sunset』は商業用に開発されたと。ではTale of Talesの過去作と比較すると、『Sunset』の販売ペースはどの程度のものだったんでしょうか。

Samyn氏:

いい質問だね。正確に答えられるようにセールス記録を確認してみたが、我々が作ったほかのゲームの最初の1か月間と比較すると、『Sunset』は2番目のベストセラーだった。1番は『The Path』だったよ。だから比較してみると、私達にとって『Sunset』は商業的に成功したとも言える。だが問題だったのは、売上にはもっと期待していたということだ。開発で生じた借金も返済しなければならず、もっと稼ぐ必要があった。私達が作ったほかのゲームは、そのほとんどが稼ぐ必要はなかったんだ。開発費用はリリース前に回収済みだった。でも『Sunset』は商業用のゲームだったからね。

――『Sunset』は商業向けに設計されたにも関わらず、過去の作品とそれほど変わらない売り上げを記録したことになりますね。Tale of Talesは今までアーティスティックな作品を手がけてきましたが、その市場規模についてどう感じられますか。

Samyn氏:

ゲームを売りだそうと考えた理由は1つだけ。お金で動くゲーム業界では、人々は無料で手が届くものを無視したり、手酷く批判する傾向があるからだ。我々は人々に自分たちの作品を真剣に受け止めて欲しかった。それに当時の私は、限られたファン層でも小規模の開発なら維持できるという、「インディードリーム」をある程度は信じていたんだろう。だが巨大企業がインターネットを植民地化しているという現実によって、その夢を実現させることはほぼ不可能になってしまった。SteamやApp Storeから独立しても存続できるスタジオはほんの一握りだけだ。

ともかく今になって、市場にはアーティスティックな作品が存在する余地は無いという決断に我々は至った。最低でも、そういった作品は資金的に市場に頼ろうとしてはいけない。市場でこういったアーティスティックな作品が手に入り、ほかの商用ゲームとはまた違うことができるというのは、いまだにいいことだと思っている。だがそういった作品は同じ商用のルールに縛られるべきではない。アートの価値は金銭的なものではないんだ。

――先ほど『Sunset』の開発による負債が残っていると伝えられていましたが、返済の目処は立っていますか?

Samyn氏:

皮肉なことに、商業ゲームとは袂を分かつという先日の発表が、我々にとって史上最大のプロモーションとなった。『Sunset』の売り上げは一気に加速して、あの借金も返済できるかもしれない。それでももちろん、自分達の生活や今後のプロジェクトなどをサポートできる方法を見つけないといけない。だから現在は非営利の補助金交付や、ほかの仕事を探している最中だ。

――宣伝という単語が出ましたが、先日の投稿においては、『Sunset』におけるプロモーションがいかに無意味だったかを主張されているように感じました。Kickstarterで成功してから、『Sunset』のプロモーションはどのように進められたんですか?

Samyn氏:

『Sunset』ではさまざまな決断を下したんだが、その動機となったのが、ターゲットしていたオーディエンスと我々がかけ離れているように感じられたことだ。だから我々はゲームのプロモーションに注力するためPR会社を雇った。その会社が努力してくれたおかげで、我々はゲーム開発により集中できるようになった。それと高額のプロモーションも実施したよ。ソーシャルネットワーク上では、議論になるような話題は避けて、いい顔をするように努めていたね。

――仮定の話ですが、もしふたたび商用のゲームを開発するとするなら、今度はどういう形でプロモーションを進めていきますか?あるいはほかのインディーデベロッパー、小規模デベロッパーに助言できることはありますか?

Samyn氏:

商用ゲームはもう開発しない。今後のプロジェクトに関してはリリース前に資金をそろえるつもりだ、商業的成功が必要になるような状況には二度としない。

ほかの開発者にも同じようにすることをおすすめしたい。経済状況が変わらない限り、インディーゲーム開発で継続的に事業を構築できる可能性は極めて低い。もしアメリカ人ではなく、そしてゲーマーキッズたちのポップカルチャーと調和できないのなら、やめておけ。日本での現状はどうかわからないけどね。大衆と異なるようなセンスを持っていても、日本では成功することが可能なのかもしれない。

――最後になりますが、ビデオゲーム開発から撤退するおつもりなんでしょうか?今後Tale of Talesとお2人はどうなりますか?

Samyn氏:

Tale of Talesであり続けるよ。ただ、ビデオゲーム以外のものを作ってみようと思っている。もしかしたらゲームに近いものも、また作るかもしれない。私達は心の中にあるものを作り続けてゆくからね。

――Tale of Talesの継続を願っています。インタビューに答えていただき、ありがとうございました。

[聞き手 Shuji Ishimoto]

[翻訳サポート James R. Mountain]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。