チェコ産xリアリティーショーx死にゲー『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』開発者インタビュー

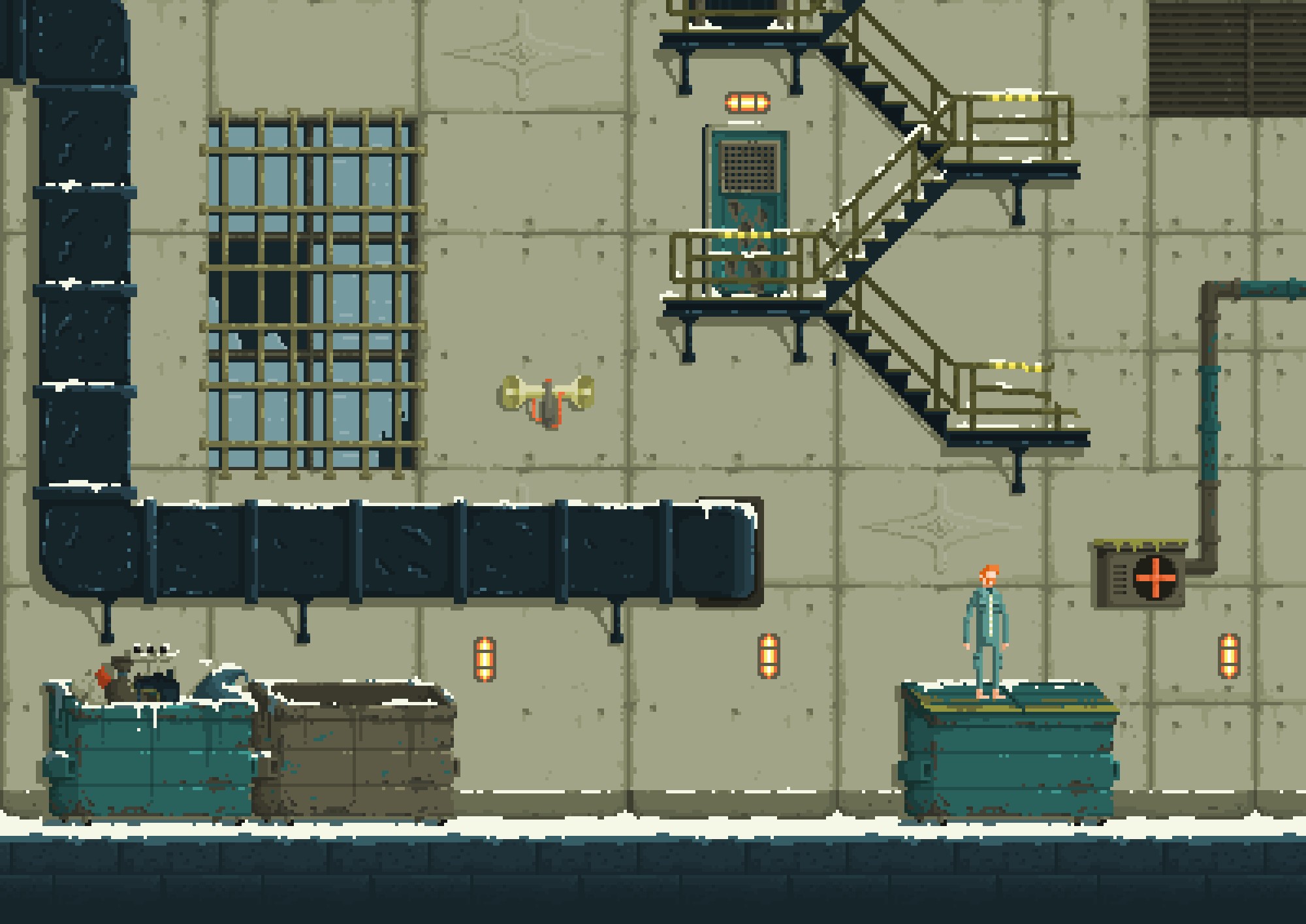

PLAYISMより国内発売予定の『Ministry of Broadcast』(ミニストリー・オブ・ブロードキャスト)。全体主義政府によって壁で分断された世界を舞台に、リアリティーショーの登場人物になるという中々ユニークな作品。開発者にゲーム開発のきっかけなどを訊いてみた。

先月9月12日より4日間にかけて開催されていた東京ゲームショウ2019。弊社アクティブゲーミングメディアのパブリッシャーであるPLAYISMのブースでは、Nintendo Switch/Steam/PLAYISM向けに今冬に発売予定のアクションゲーム『Ministry of Broadcast』(ミニストリー・オブ・ブロードキャスト)が展示されていた。

本作は『プリンス・オブ・ペルシャ』に影響を受けた2Dの横スクロールアクション、いわゆるプラットフォーマーだ。基本的なアクションは、ジャンプしたり走ったりすることだけだが、実は主人公が乗り越えようとしている障害物は、テレビ番組の中のギミックだ。主人公の行動は中継されており、その光景を見る視聴者が存在している奇妙な世界観なのだ。

舞台となるのは、全体主義政府によって壁で分断された世界。そこでは政府が命がけのリアリティーショー「ウォールショー」を運営している 。この管理社会から自由を手に入れるには、このリアリティーショーをクリアしなければならない。主人公は壁を乗り越えて家族と再会するために、この番組に参加することになる。

本作は『プリンス・オブ・ペルシャ』や『アウターワールド』に影響を受けていると公言しているとおり、ピクセルアートで表現された主人公のきめ細かいアクションが特徴だ。足場のぎりぎりからジャンプして、壁にしがみつく。暴力的な要素もあるが、全体主義の風刺が 効いており、ゲーム全体はどことなくのどかで笑える雰囲気で進む。ジョージ・オーウェルの小説「1984年」から影響を受けているという。

本作の開発チーム「Ministry of Broadcast」(ゲームと同名となる)はチェコに拠点を置くスタジオだ。チェコといえば、もともと共産圏の国であり、1989年の「ビロード革命」によって共産党体制が打破され、チェコとスロバキアに平和的に分離し、現在のチェコがある。今回、開発者のデュシャン・チェジェク氏が東京ゲームショウに合わせて来日していたので、そういったチェコの歴史的背景がゲームに込められているのか、ゲーム開発のいきさつを伺ってみた。

───日本ではほとんどの人がこのゲームを知らないと思います。まずは、デュシャンさんからゲームの紹介をしてほしいのですが。

デュシャン・チェジェク氏:

『Ministry of Broadcast』は、ジョージ・オーウェルの小説「1984年」 にインスピレーションを得たシネマティック・プラットフォーマーです。この世界では全体主義体制の政府が人々を支配しているんですが、その政府が主体となってリアリティーショーをやっています。主人公の目的は、そのショーに勝ち抜き全体主義の体制から脱出することです。政府はベルリンの壁のようなものを作っていて、リアリティーショーを勝ち抜くと、その壁の向こうにいる主人公の家族と会えることになっています。

───どのような開発チームで制作されているのでしょうか。

デュシャン・チェジェク氏:

僕と妻はもともとアートスタジオをやっていて、ゲームのプロジェクトをアート担当として関わっていました。そこにプログラマーの2人と知り合って今のチームになりました。コアメンバーは4人、外注を含めたら6人です。妻のサーニャがアート担当で、プログラム以外は僕が担当しています。ディレクターはいなくて、みんなで考えながら決めています。今回、初めてオリジナルのゲームを作っている状態です。今のところ開発期間は1年半ですね。

───『Ministry of Broadcast』の開発のきっかけは、どのようなところからはじまったんですか。

デュシャン・チェジェク氏:

最初「何を作ろうか?」となったときに、シューティングゲームを作ろうという話になったんですが、日常的に話し合っている内容をゲームにしようということになりました。体制の不満とか、政府が真面目にいっているけど、すごく馬鹿げたこととか、あるいは政治的に正しいとか、正しくないとか。そういう日常的に話している政治的な話をベースとしたゲームを作りたいねという話になりました。

───それがジョージ・オーウェルの「1984年」と結びついたわけですね。

デュシャン・チェジェク氏:

チェコという国自体が複雑な歴史をもっていて、ゲームの舞台のモデルとなっている東ドイツも近くにありますし、ソビエト連邦も近くにあった。なので「1984年」で描かれるような全体主義体制から逃げ出す世界は慣れ親しんできました。でも、最近はドナルド・トランプや、中国の「社会信用システム」のような人間のスコアでの評価付けなど、他の国の話を聞いていると、似たような状況になってきています。トランプがやっているのは、まさにリアリティーショーみたいですし、笑えるけど笑えなくなってきています。「1984年」のようなテーマが、2019年の現代にこそ成り立っていますよね。

───チェコスロバキアでビロード革命が起こる前は、全体主義だったいうことですね。

デュシャン・チェジェク氏:

そのとおりです。その前に共産党が支配していたときは、ヨーロッパやアメリカから何も入ってこなかったですからね。資本主義は敵だったので。ビロード革命があった後にビデオゲームが楽しめるようになって……そして、このゲームができたということです!(笑)。

───そうした東ドイツの影響や、ソ連の支配がなくなった時期をリアルタイムで経験したんですか。それとも人から聞いたんですか。

デュシャン・チェジェク氏:

僕らは世代ではなかったんですが、親が直撃世代だったから、歴史のひとつとしてありました。それと同じくらいの時期にゲーム文化が入ってきたので、それと一緒の記憶として刻まれています。チェコの詳しい歴史はウィキペディアをみてください(笑)。

───(笑)。ゲームの背景には、巨大な像の手が登場しますね。日本では巨大な像といえば仏像ですが、あの像はスターリンの像あたりに着想を得ているんですか。

デュシャン・チェジェク氏:

具体的にこの像みたいなものはないですが、権力を示すための巨大な像であることは確かですね。たとえば、共産主義の色といえば赤色ですが、今回は柔らかい青色にしています。色は変わっているけれど、結局中身は一緒だよね、という皮肉です。そういう昔にあったことを、今のスタイルで描きなおしています。

───そもそもチェコにリアリティーショーは放送しているものなのですか。

デュシャン・チェジェク氏:

普通に放送してますよ。ケーブルテレビでは24時間リアリティーショーを放送していて、しかも政府がそれを支援していたりする。「ビッグ・ブラザー」というリアリティーショーをご存知ですか。

───「ビッグ・ブラザー」というリアリティーショー?まさに「1984年」ですね。

デュシャン・チェジェク氏:

志願者を募って、24時間私生活を監視して、それを放送するんですよ。しかもその番組を政府が経済的に支援していたりする。カメラだらけの一軒屋で、24時間の行動を見て楽しむというシチュエーション です。ドイツの東西が分かれたときに、ソ連の支配から逃れた国がアメリカびいきになってしまって、そのときからアメリカの文化が入って きたので、そういう番組があるんですね。「それってなんなの?」という疑問 が、『Ministry of Broadcast』には含まれています。

───でも、なぜそういうメッセージを込めた作品が横スクロールのプラットフォーマーになったんですか。

デュシャン・チェジェク氏:

そもそも自分たちが『プリンス・オブ・ペルシャ』、『アウターワールド』、『フラッシュバック』で育ってきた世代でした。自分たちのチームのデビュー作なんで、自分たちが「こういうゲームで遊びたい!」と楽しみながら作れることを話し合った結果、プラットフォーマーになりました。しかもストーリーも重視して作りたいと思っていて、『The Secret of Monkey Island』や『Full Throttle』とかルーカスアーツ のアドベンチャーゲームはほとんどやっていたので、そういう要素も入れたかった。

───このゲームの笑えるところは『The Secret of Monkey Island』に通じるし、主人公を動かしている背景でストーリーが進んでいるのは『アウターワールド』を彷彿とさせますね。

デュシャン・チェジェク氏:

まさに。

───ところで、チェコのゲーム文化はどうなっているんですか。たとえばどんなゲームでみんな遊んでいて、どのようなゲームがあったとか。

デュシャン・チェジェク氏:

ヨーロッパと変わりないですよ。最初にPCから始まって、コモドール64があり、次にAmiga。その後、ファミコンやメガドライブがあったし、プレイステーション1、2、3、4もある。基本的に色々なゲームがあって、そのなかで僕たちは『プリンス・オブ・ペルシャ』が好きだった。ただ携帯機は今もそうだけど、人気がないんです。 ゲームボーイだけは人気があったけど、PS Vitaは全然人気がありませんでした。

日本のゲームだと『マリオ』とか『ゼルダの伝説』、小島監督の『メタルギア・ソリッド』が好きです。『デス・ストランディング』には期待しています。

───では、ゲームの具体的なところをちょっと聞きたいんですが、リアリティーショーに参加した主人公は靴をなくしてしまい、ゲーム中、ずっと靴を追い求めていますね。あれは個人的な体験がもとなのか、何か象徴しているものがあるんですか。

デュシャン・チェジェク氏:

主人公はヒーローみたいに特別な存在ではなく、一般人なんです。高いところから落ちたら死んでしまうし、弱いですよね。そこで主人公の弱さというのを表現するために裸足で雪の上を歩いて、靴を捜し求めるという設定を考えました。

しかもこの主人公、他の参加者を突き落としたり、むしろ悪役といえるわけです。でもそうやって仕向けているのは見ている視聴者でありプレイヤー。操って悪いことをさせているのはプレイヤーです。

───東京ゲームショウで展示デモはステージ1までしかプレイしていませんが、俄然、続きの展開が気になってきました(笑)。たとえば、普通のゲームだと主人公が死んだらリスタートしますけど、このゲームはボタンを押したらリスタートしますね。

デュシャン・チェジェク氏:

それもプレイヤーがコントロールしているということですね。ただのゲームシステムだけに終わらず、ひとつひとつ細かいところまで考えて作っています。

───落下のリアクションがこまかいですね。低い場所からの落下だと主人公がふんばるだけなんですが、高い場所から落下すると主人公が痛そうにする。さらに高いと、主人公の足が折れて見るも無残な姿に……。

デュシャン・チェジェク氏:

死にゲーなので、演出がひとつやふたつだと飽きるんで、『Heart Of Darkness』にインスパイアされて、30~40くらいのアニメーションを作りました。でも、さらに死にパターンをDLCで増やす予定です(笑)。

───主人公が悪役といいましたが、主人公がスイッチ押すことによって、突撃していって死んでいく一般の人たちがいますね。あの人たちは何なのでしょうか。

デュシャン・チェジェク氏:

全キャラクターにリアリティーショーの役割が決まっているんです。でも主人公だけは役割が決まっていないんですよ。だからスイッチを押して走ってくる人は、命令を聞くだけの役割の人です。他にも警官の役割の人がいて、その警官は主人公を殴る役割。あと科学者や兵士は政府の人間。そして主人公には役割がないという役割が与えられています。 つまり、そこで役割がいない人間がいたらどうなるか、組織がテストしているというわけです。

───なかなか複雑ですね……。役割がない人も歯車の一部なんですね。

デュシャン・チェジェク氏:

そのとおりです。主人公が自由意志で脱出しているわけではなく、それをテストされてるリアリティーショーなんです。つまり主人公は一般人を犠牲にして先に進むことが許されている。彼がそれをできるのは、その立場にいるからです。現実でもこういう完全に枠にはめられない人は、全体の2%ぐらいいるそうです。 主人公は赤毛ですが、その赤毛はすごく珍しいことがゲームの冒頭で明かされますよね。その赤毛割合も、枠にはめられない人と同様に全体の2%くらいなんです。 プレイヤーはリアリティーショーを通して、主人公がどういう人間かを見極めるのかがゲームのテーマでもあります。このことはマルチエンディングに関わってきます。

───マルチエンディングなんですか?でも分岐らしい分岐は見当たらなかったですが。

デュシャン・チェジェク氏:

分岐は、たとえば一人犠牲にして乗り切れるところを、三人犠牲してしまうとかですね。パズルの解き方によって変わってきます。ゲーム全体で最後まで最初と同じ主人公なのか、それともアクターなのか、そういう別の役割なのかというところを、プレイヤーに疑問として提示されるゲームになっています。

───すごく笑えるゲームですが、とても複雑な構造で、メッセージ性が高そうですね。それでは最後に、これから遊ぶ日本のプレイヤーに向けてメッセージをお願いします。

デュシャン・チェジェク氏:

ゲーム自体は、大体6~10時間くらいで終わります。最初のほうは真面目な感じですが、遊んだらわかるとおり、ちょっと間の抜けた主人公がユーモアたっぷりにリアリティーショーに挑みます。それに加えて色々なメッセージを込めていっていますが、別にそのメッセージを理解する必要もないですし、それを抜きにしても普通に楽しいゲームとして作っているので、プレイしてもらえれば嬉しいですね。

───ありがとうございました。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。