『THE QUIET MAN』開発者の意図を紐解く徹底インタビュー。今だからこそ語れる、問題作に込められた想い(後編)

『THE QUIET MAN(ザ クワイエットマン)』開発者の意図に迫る徹底インタビュー。後編記事では、映画人のセンスで作られた『THE QUIET MAN』の脚本制作や人物像形成、必殺技に全振りした格闘パートについてプロデューサーの藤永健生氏に語ってもらった。

スクウェア・エニックスから2018年11月1日に配信された『THE QUIET MAN(ザ クワイエットマン)』。本稿は、その生みの親である藤永健生氏と、プロモーション担当の村上洋平氏に、制作手法や作り手の意図について踏み込んで話をうかがうインタビューの後編である。前編の藤永健生氏のインタビューで明らかになったのは、『THE QUIET MAN』はどこまでも意図的であるということだ。昨今のゲームを「快楽主義」と断じ、潮流のゲームデザインと真逆のアプローチを取る行為は、プレイヤーのみならず藤永氏自身が在籍する、スクウェア・エニックスに対してすら挑発的な行いとさえいえるだろう。

こうしたことを踏まえた上で、『THE QUIET MAN』を再度プレイしてみると、ただの「意図せずに欠点だらけになったゲーム」という誤った先入観から抜け出した評価軸が確立できるはずだ。

一周目は映画やゲームなどのメディアを横断し、またメディアそのものを考察していかなければいけない深層批評的に接することが求められる作品だった。音と言葉を排することによって、物語に引き込むのではなく、まずはプレイヤーを傍観者の立場に置かせ、違和感を与えながら反省や理解を促す。こういったアプローチは、20世紀はじめの劇作家ベルトルト・ブレヒトが提唱した「叙事的演劇」にも似た手法とさえいえる。

しかし、『THE QUIET MAN』はそれだけにとどまらない。発売から一週間後にアップデートされ、音と言葉も表現された従来のエンターテイメント作品として蘇る。だが、それでも物語には多くの謎が残されており、全貌は明らかにされない。つまり二周目は、他のメディアと比較して考えるというよりも、実際のゲーム画面と音声において何が描かれているのかを具体的にみる表層批評的な側面から作品に接することが求められるのである。その「答え合わせ」ではないが、後編のインタビューでは、この二周目の『THE QUIET MAN —ANSWERED—』はいったい何を描いているのか。物語にこめられている意図とは何なのか。そして引き続き、藤永氏個人に焦点をあて、このようなゲームが生まれた背景に迫る。

なお『THE QUIET MAN』は2019年5月7日まで、PlayStation StoreおよびSteamにてGWセールを実施中。50%オフの972円(通常価格1944円)で購入可能だ。

ゲーマーとしての遍歴

――引き続き、藤永さんのパーソナルな部分にフォーカスを当てたいなと思うのですが、基本的なプロフィールを改めて聞いてもいいですか。1984年生まれということですが、どこでお生まれになったんですか。

藤永:

長崎の小さな離島の生まれです。

――幼少期はどういうゲームに触れたんでしょうか。

藤永:

僕が小学二年生の時のクリスマスプレゼントがスーパーファミコン本体でした。それが僕自身が初めて手にしたゲーム機で、『スーパーマリオワールド』と『SUPER R TYPE』を遊んでましたね。僕には七つ上と三つ上の従兄弟がいて、とにかくその二人にくっついて遊んでたんです。だからものすごく影響を受けて育ったんですよね。どちらも憧れの存在で、特に七つ上の方には、ゲームや映画含めて何から何まで教えてもらいました。それもあって、僕が好きなものは大体七つ上の世代のものなんです。業界に入りたての頃なんかは、「世代じゃないでしょ?よく知ってるね」と先輩方に可愛がってもらえることもあったので、本当に感謝していますね。中でもゲームは、自分でプレイできなくても従兄弟が遊んでいるところを一緒に見ていたりしていて、幼いころの僕の世界を大きく広げてくれましたね。

――ちなみにドラクエ派、FF派、どちらですか。角が立たなければ(笑)。

藤永:

どちらかというとFF派ですかね。多感な時期にハマったからでしょうか。歴代のドラクエも一通り遊んでいますし楽しんでいますが、ファンの方々と肩を並べられる程の熱量じゃないかなと思います。

――藤永さんの世代的には『FF7』とかだと思うのですが。

藤永:

確かに『FF7』、『8』はドンピシャですね。たださっきの”七つ上補正”の影響で、FFは『4』からリアルタイム感覚があります。でも一番好きなのは『ファイナルファンタジータクティクス』ですね。圧倒的に一番好きだと思います。遊びとしてのゲームという視点だと『伝説のオウガバトル』も大好きでしたが、ゲームという媒体のストーリーテリングがこんなにもパワフルになり得るということに衝撃を受けましたし、影響も多大に受けている気がします。『タクティクスオウガ』も大好きなのは言うまでもないですね。

――『THE QUIET MAN』には、格闘アクション要素がありましたけど、『熱血硬派くにおくん』とか、『ファイナルファイト』とかはやらなかったんですか。

藤永:

やりましたね。ちなみに僕はスーファミの次はセガ・サターンなんですよ。これも従兄のダイレクトな影響ですが、セガっ子だった時代がけっこう長いんです。『ガーディアンヒーローズ』は死ぬほどやっていましたね。

映像作品としての影響

――セガ・サターンは実写ゲームがけっこうありましたけど、そういうのはやっていたんですか。

藤永:

大好きな『街』を含め、いろいろ遊んではいました。でも実写を使った作品自体はもっと前からもありましたよね。『THE QUIET MAN』がそれらから影響を受けているかと言われればそんなことはなくて、こうして質問してもらえた時に少し意識をするくらいでしょうか。

いわゆるゲームにおけるシネマティック表現とかフォトリアル路線はどんどん追求されてきて、「ほぼ実写と言われるレベルになってきたじゃないですか。そんな中で次第に「実写みたい」が褒め言葉になってきましたけど、果たしてそれって意味はあるのかなと。究極のリアリティ(=実写)がゴールなら、いっそ実写でいいじゃないか、と考えたんです。実写で表現しきれないファンタジーならまだしも、現代劇をやるにあたって、実写じゃダメな理由はないように思いました。

――実写を使うことによって、逆説的にシネマティックやフォトリアルのアンチテーゼを提示したわけですか。

藤永:

個人的な考えですけど、CGがどれだけ進歩しても、最後には本物の人間に優位性があって欲しいと思うんです。些細な表情の感じとかは今の段階ではCGは本物の人間をシミュレートしていると言えるレベルにまでは及んでいません。実写パートの監督をした濱田修一郎さんは、それも時間の問題だと断言しますし、実際そうなのかもしれません。でも僕は、将来的にも生の人間に及ばないで欲しいと思っちゃうんです。

今回に限って言えば、言葉を排してドラマを成立させたいという目標があって、その上で絶対に欠かせないキャラクターたちの微細な表情表現は、CGではとてもできる気がしなかった。そこは生身の人間だからこそ表現出来ることなのでは、と思っていましたね。ただ、それでもCGだとどれくらい出来るのか、という挑戦もしたくなり、最終的にはCGのカットシーンも使うことになりましたが。

――これまでの話を聞いていて、映画がとてもお好きだというのは伝わりましたが、具体的に感銘を受けた作品は何になりますか。

藤永:

映画は本当に好きで、好きな作品も多くありますが、心の一本を、と聞かれれば「ガタカ」を挙げます。大学では芸術専攻でしたが、人類学にものめり込んで勉強していたので、「ガタカ」はドンピシャだったんですよ。そういえば当時の教授に薦められて観たんでした。「我々人間は一体何者なのか。遺伝子がデザインした通り、それだけの存在なのか。それともそれ以上の何かになりえるのか」という、なんというか永遠のテーマですね。作中、主人公が遺伝子操作を受けていないこと、その世界においてはいわば不良品とも呼べる存在だということを知ったヒロインが、主人公のことを「God child (神の子)」って表現するんです。なんてロマンティックなんだろうと(笑)。

この映画を見たときに、「これを作った人は”もうやりきった、こんなものを世に出したら引退してもいい”と思ったはず」と思ってしまったんです。この世に生まれるべくして生まれたような唯一無二の作品を、僕も産み出したい。その想いは変わりませんね。

――「ガタカ」だと、ジュード・ロウの身体障害者の設定とか、前編で話された藤永さんが抗がん剤で闘病していた話とか含めて、『THE QUIET MAN』と同じテーマに繋がるようで腑に落ちました。

藤永:

人間は誰も完璧ではなくて、どのようにデザインされていようが、それぞれの悩みや苦しみを抱えているんですね。確かに主人公のデインをどういうキャラクターにするのか、という考えには、「ガタカ」も繋がっているのかもしれません。

デインという人物像について少しお話をすると、まず「障害を持っているからといって決して聖人のようなキャラクターにはしない」というのを絶対的なルールとして決めていました。耳が聞こえないキャラクターではあるんだけども、彼も我々と同じただの人間で、たまたま耳が聞こえないという特徴を持っている。過去に大切なものを失って、そこから立ち上がろうと、もがいている。新しい希望を渇望している、我々と同じただの人間(one of us)の一人ですね。

水彩の経験が生かされた、ララの人物像形成

――大学で芸術を学んでいたということですが、どちらに行かれたんですか。

藤永:

米国ウィスコンシン州にあるレイクランド大学という大学の芸術学部です。高校までは地元の学校に通っていました。高校では国公立大への進学を目指すような進学クラスにいたんですけど、それがもう嫌で嫌で。強烈な反発心がありました。皆と同じになってしまいそうで、怖かった部分もあります。三年生になって、進路をどうしようかなと全国の大学が載ってるようなぶ厚い本を逆からめくったら、留学ができる学校がありまして、その学校を第一志望として挙げました。最初は冗談だったんですけど、最終的にそこに行くことになりましたね。「俺は同じじゃない」と証明したくて、意地を張った部分もあったのかも知れません。

――芸術学部では何を専門的に学んでいたんですか。

藤永:

最終的には水彩画を集中的に取り組んでいました。水彩は繊細で儚げで、やり直しが利かないんですよね。油彩だと塗り重ねがしやすくて、簡単に言えば白を塗れば白くできるんですけど、水彩は塗らなかったところが一番明るい。ざっくりですがそういう繊細な特徴に惹かれていました。水彩は普通はWater Color Paintingって呼んだりするんですけど、僕はColored Water Paintingとも呼べるような、ちょっと亜流なことをやっていました。まずパレットに水を張って、そこに色を少しだけ加えてすごく薄い色水を作って、それで塗っていく。一回、二回と塗ったぐらいじゃ色が着いていること判らないくらい薄いんですよ。それを乾かしながら根気強く塗り重ねていくと、だんだん柔らかく色がついてくる。最後の年にはそれで女性の絵ばかりを描いていました。卒業制作で個展みたいなことをやるんですけど、そこでは全部、女性の絵でしたね。

――水彩を学んでいた経験から『THE QUIET MAN』を考察すると、ご自身でどう思われますか。塗りなおしが聞かないという部分は実写にも通じる美学ですし、何度も描く必要があるというのはCGにも通じるのかなと。

藤永:

そこに繋がりがあるとすれば、ヒロイン・ララの人物像でしょうか。『THE QUIET MAN』は二周しても謎が残るように作られているんですけど、その最たるものが「ララは結局、何者なのか?」っていうところです。そこには、「我々男たちには女性のことが結局はちゃんと理解しきれない」という、憧れのような、諦めのような、そういう不思議な気持ちを込めています。「声を失った歌姫・ララの心の傷って、なんだったんだろう」とイメージを膨らませることはできるけれど、掴みきれない。とか。根気強く、向き合い続けて、少しずつ分かってくる。焦ったら台無しになる。そして触れると壊してしまいそうな儚げな存在は、水彩で追い求めた女性像と重なるようにも思います。

――ララは、フィルムノワールでいうところのファムファタールですね。

藤永:

まさに! 嬉しいですね。ファムファタールという言葉を出してくださった方は初めてだと思います。

Man of Actionとの共作

――『THE QUIET MAN』のノワール映画や、ギャング映画的な香りがすごく好きだったんです。絵作りもマイケル・マン監督の「コラテラル」みたいな感じですよね。言葉を排するテーマから、なぜそういうジャンルが浮上してきたのでしょうか。

藤永:

元々、この企画のストーリーの根幹部分については、ある程度は僕が決めていたんです。少し具体的にいうと「耳が聞こえない主人公デイン」、「唄えない歌姫ララ」、「いい警官に見えるけど、蓋を開けてみたら主人公を強烈に憎んでいる父親ロバート」の関係性などは、初めからイメージがありました。その上で足りなかったのが、「デインが何者なのか」という部分。この物語をファンタジーにせずに現代劇でやるためには、20代後半の青年がニューヨークでしっかり生活を出来ていて、しかも腕っぷしが強いということに、きちんとした説明が必要だったんですね。そこでアメコミなどを中心に活動しているライターグループのMan of Actionに声をかけました。仲間からの勧めもあって、Man of ActionのJoe Kellyさんに脚本製作を依頼したんです。今回の作品におけるノワールやギャング要素というのは、彼らが提案してくれたものなんです。

耳が聞こえないという特性を持った男の現代劇をやるにあたって、ゲームのキャラクターとしても成立する強いキャラクターにしなければいけない。しかも彼は現代社会、特に都会できちんと生きていけている。それを考えたときに、「デイン=ギャング」と行きついたわけです。ノワールや大人向けの渋い感じは彼らが得意とするジャンルでしたし。Joeさんから提案があったときには、「なるほど、ではララはファムファタールなのか」と一瞬で納得しました。

ちなみに本作の物語の発端となった、少年同士がスニーカーを奪いあうシーン。あれは僕もあまり馴染みがなかったんですが、アメリカという国の若者文化における「持つもの」と「持たざるもの」を分ける、簡単に言えば貧富の差を象徴するものとして、「高級スニーカー」は代表的なアイテムなんだと教えて頂きました。その頃、ちょうどそれを題材にした映画「キックス」が海外で公開されまして、観てみた結果、なるほどと。名作なのでおすすめです。日本のユーザーの中にはアイザックを「エアマックス狩り」と呼んでいる方もいましたね。

スーパーヒーローとファムファタール

――スーパーヒーローものに詳しい本場の人が『THE QUIET MAN』のシナリオを手がけているわけですね。

藤永:

Joe Kellyさんは初期の「デッドプール」を書いてらっしゃったんです。デッドプールのキャラクター性、特に「読者に対して話しかけてくる」という要素を作り上げたのがJoeさんで、まさに生みの親の一人ですね。あと「スーパーマン」の全エピソードの中で一番面白いと評価されている回を手がけていたりとか。というわけで、ヒーロー要素を少しだけ最後に出す、というのはある意味必然だったのかも知れませんね。

いわゆるフィルムノワールの現実路線で、最後の最後にスーパーパワー的なものを突っ込むのは、ある意味でアクロバティックなやり方でしたけど、最近はゲームで意外性を感じることも少なくなったので、いいスパイスになるかなと考えました。プレイして下さった方の中には、「これはクワイエットマンというヒーローのオリジン的な誕生物語だ!」と感じた方もいらっしゃったようです。逆に「これが最初で最後、一瞬だけ、あの夜にだけ起こったかもしれない、不思議なことと言う方や、「本当はスーパーパワーはなくて、まるでモンスターみたいに強かったということを比喩的に表現している」という方もいました。いったいどれでしょうね(笑)

――ノワールな香りがあるアメコミだと「バットマン」は金字塔ですし、それほど僕はアクロバティックには感じませんでした。

藤永:

フィルムノワールのトーンで描かれていると気づいてくださった鋭いプレイヤーの中には、一周目をプレイした時点で「ララが完全に怪しい」と指摘する人もいましたね。ファムファタールであるならば、彼女は男たちの人生をめちゃくちゃにしているはずで、裏で何か糸を引いているに違いないと。

――ただ二週目でも、さらにミスリードを誘っている部分がありますね。ララは悪女に見えて実はそうではない。ロバートも悪人に見えて、再び善人になる。

藤永:

そうですね、ネタがわかってしまったら、そのあとはまっすぐ物語が展開するというより、生身の人間としてというか、心の揺れ動きや、ドラマ上でのキャラクターの変化を意識しながら描きました。ロバートだって、急に善人になったりは出来ないはずで、しかし、それでも「よりよくありたい」「変わりたい」という心の動きがあるはずです。それをわかりやすくディフォルメせずに、自然に、真っ当に複雑で不安定なものとして表現したかったんです。

――語られていないバックグラウンドで、ロバートとララが共謀する関係になったと。

藤永:

二人がどういう風に出会ったのか、Club Moonriseからララを逃がすというロバートの作戦はどういうものだったのか。二周目が終わっても大きく残る謎です。想像の余地を残したいという気持ちは、二周目でも同じでしたね。例えば「どうやってアイザックを言いくるめたのか、なぜ彼はそれに乗ったのか」というような部分は、設定としては実はしっかりあるんです。ユーザーの中には、「テイみたいな優秀なギャングからララを逃がそうと思ったら存在を消すしかなくて、そうするには敵ギャングに誘拐させてそのまま殺されたことにして、」みたいに、読み解こうとして下さった方もいましたね。本当にありがたく思いました。

父と子の和解

――ロバートは最初からデインと和解しようとしていたのか、途中から和解しようとしていたんでしょうか。

藤永:

途中からですね。彼はずっとデインを憎んでいたので、和解する気もまったくなかったでしょう。ロバートの作戦におけるデインは、完全に手駒扱いです。終盤までロバートは、デインを暴れまわるモンスターという道具としてしか見ていません。息子の記憶の蓋を開けて、混乱させて、暴走させるという、とんでもない父親ですね(笑)。

ロバートの心の変化は、ロバートとクワイエットマンとの関係性からも読み解くことが出来ます。この夜、まずロバートは暴走して全てを破壊する要因として、クワイエットマン化していくデインを必要としていました。でも後半、デインに仮面を渡すときの「これがヒーローだっていうなら、今度こそ救ってみやがれ」というロバートの言葉からは、彼がクワイエットマンを、必要としていることがわかります。クワイエットマンの絵を描いた息子と同じように、大切な存在を守るヒーロー像が、ロバートにも必要となるわけですね。

その後、テイを倒したあとデインが叫び、銃で撃たれて倒れていたロバートが目を開けるシーンがありますよね。あそこは一周目ではそれが邪悪なものが目を覚ましたように見えたものが、二周目だと自分の息子の泣き声を聞いて、ロバートの父性が目覚めるように見える、という意図を持って作っています。

――そこで息子のクワイエットマンの亡霊や呪縛を追い払おうと奮闘するわけですね。

藤永:

そうです。息子に叩きのめされるために、父親が立ち上がるわけですね(笑)。

――テイに撃たれて出血しながら、仮面をかぶって愛の言葉を叫ぶ。あれはロバートの心情描写なんですね。

藤永:

仮面をつけていたら、読唇術も使えないので、何を言っているのかデインには絶対にわかりません。だからあれは、もはや独り言なんです。仮面をつけているからこそ本心を絞り出せている。不器用な男たちの勝手な独白は、一見すると会話をしているようなテンポで行われていますけど、もちろん会話としては成立していないんですよ。ロバートとしてはデイン自身の手でクワイエットマンを打ち倒して欲しくて、わざわざ負けるために出てくる。実際、あの戦闘シーンはゲームとしても簡単になっています。

――デインがふらふらだから、すごくプレイヤーは焦りますね。でも実は敵は負けたがっていて難易度は低い。まさにゲームならではの仕掛けですね。

藤永:

仮面を被ったロバートとの戦いは何度かありますが、実はあそこはほとんど攻撃を仕掛けてこない。僕が九州出身だからなのかはわかりませんけど、父と子が拳と拳でぶつかり合うのはちょっとやってみたかったですね(笑)。あと僕がリクエストしたのは、ロバートが一度だけララをロレインと呼んじゃうところですね。

セカンドチャンスの象徴としてのララ

――まさにそこを聞こうと思っていたんですよ。一回だけロバートがララのことを「ロレイン」と呼んでいますね。

藤永:

ロバートはララを亡き妻と混同してたから助けたかったわけではないんですよ。彼はあくまでララを助けようとしているですけど、彼もデインと同じで、どこかで「今度こそ”彼女”を助けられるかもしれない」という想いがあります。ロバートは妻を愛しすぎたがために、その死を受け入れられなくて、我が子を虐げることでしか正気を保てないような状態になりました。そしてあの夜、彼はものすごく久しぶりに、父親としてデインと向き合います。そこにいるララは、やっぱりどこかロレイン役なんですね。あの屋上で、ロバートにはロレインに見えたんでしょう。二周目の最後には、ロレインが「もういいのよ」と言ってくれます。ロバートは返事をしませんが、「わかってるよ」という穏やかな顔が、仮面越しに感じられたらいいなと思っていました。

――ロバートもデインも、どこかララとロレインを重ねている部分があるのですね。デインはその傾向が顕著で、ララを助けるため、ほとんど衝動的に動いているように見えました。

藤永:

デインはララのことしか考えてないですからね。世界の何よりも、それこそ自分自身よりも大切なものを守ろうとする主人公を描きたかったんです。そしてそれは、強烈に自分勝手な振る舞いになるはずだと思っていました。『ワンダと巨像』や『ICO』もそうですが、守るべき女の子のことをプレイヤーは殆ど知らない、物語の背景もよくわからないのに、圧倒的な「助けなきゃいけない」感をプレイヤーが持ちますよね。『ワンダと巨像』のヒロインは、ゲームのヒロインの中で個人的に一番好きなんですけど、あの「理屈を超えた絶対的な”守るべきもの”という表現に挑戦してみたかったんです。何が何やらわからないけど、歌姫を助けなければいけないことだけは、言葉を排した一周目でも伝わってほしいし、伝わるのなら、それだけが本当に大切なことなんじゃないか、というテーマだったわけです。

もちろんララとお母さんは同一人物ではないんだけど、デインの中には「今度こそ”彼女”を守ってみせる」と思っているところがある。セカンドチャンスに対する渇望というか、光の根源を失ってしまったような絶望と、新しい光を求める凶暴なまでのピュアさです。デインはお母さんが死んでから、根本的には成長していないんです。お母さんの死を受け入れられていないし、あの日からデインはこれまで一度も泣いていないんですよ。記憶に蓋をするように生きてきて、最後にテイを倒した後には母の死を初めて正面から受け入れて、号泣してしまう。あれは9歳ぐらいの男の子が「ママ、ママ」と泣き喚いているシーンなんです。自分の子供が泣いているのを殆ど聞いたことのないロバートは、その泣き声で父性が目覚めてしまうわけですね。

――最後にロバートとデインの二人が倒れていて、ロバートは以前にテイに撃たれた血がついている。ところがデインには撃たれた傷跡が見えない。テイはデインにトドメを刺していましたが、あれは画面外の出来事だったし、実はテイは弾を外していたのかなと。

藤永:

すごい! めちゃくちゃ鋭い考察ですね。デインが大好きすぎて悪者になりきれないテイ、僕もそう見ています。

――この作品の登場人物、結局、みんなデインのことが好きですね。

藤永:

そうかも知れませんね(笑)。

――テイは結局、報われなかったのかなと思っちゃうところがあって残念なんですよ。

藤永:

その声は意外と多いですね。このゲームって行間を読むというか、限られた情報からたくさん考察して欲しいっていうのがあるんですけど、僕がユーザーに気付いて欲しいのは、二周目の一番最後にデインが出所してくるシーンですね。デインが刑務所に長くいた感じはしないじゃないですか。出所が結構早いんですよ。これはデインは誰も殺してはいないってことを暗に示していて、ということは、テイは生きているんですよ!これを指摘してくれたユーザーがいて本当に嬉しかったですね。

映画人的センスでつくられたゲーム

――テイを演じた俳優さんの演技が素晴らしいですね。それと、これまでの実写ゲームは画質が悪かったですけど、たとえばテイが泣くところで、涙が光に反射して見える。これはこれまでの低画質の実写ゲームではできない、現代ならではの微細な表現で感動しました。

藤永:

ありがとうございます。テイをやってくれたJA(John Anthony Wylliams)、彼は本当に演技がめちゃくちゃ良かったですね。実はキャラクターとしても、テイが一番まともで、みんなテイに報われて欲しいって思っちゃう(笑)。

――役者さん全体にいえることなんですけど、普段は映画やドラマに出ているんですか。それとも舞台をやられているんですか。

藤永:

舞台はいなかったと思います。ヒロイン・ララ役のJessica Blackmoreは海外でCMとかにちょこちょこ出てたりしていますが、みな役者としてのキャリアはまだまだ浅い、という方ばかりでしたね。

――みなさん大成して欲しいですね。あと撮影の質の高さもこれまでの実写ゲームとしては比較にならないくらいクオリティが高い。これはもっと注目されて欲しい部分です。

藤永:

ありがとうございます。実写パートについてはオムニバス・ジャパンと一緒にやった成果ですね。オムニバス・ジャパンは、とにかく高品質の「映画」を撮る意識でやってくれました。ロケハンだとかキャスティングのオーディションだとか、かなり時間をかけて一緒にやりましたね。

ちなみにデインの育った家や、テイのオフィスは調布の日活スタジオの中に建てて撮りましたし、クライマックスの屋上は日比谷です。本編冒頭のニューヨークのシーンやClub Moonriseはブルガリアで撮りました。

実写パートを監督しているオムニバス・ジャパンの濱田(修一郎)さんとは実は10年来くらいの付き合いなんです。出会ったときにはゲームの開発会社にいましたけど、もともとは映像畑の人なんです。

――色々と腑に落ちたのが、この作品はゲーム業界的なセンスで作っていなくて、格闘アクションを含めて、映画人っぽいセンスで作られているんですね。

藤永:

それは大きくあると思います。格闘アクションには、システマという格闘技のスタイルを使っているのですが、あれはもともと濱田さんのアイディアでした。あとは小池達朗さんという『龍が如く』シリーズのアクション・ディレクターをされている方と作り上げていきましたね。正確にはシステマ・コリアで知られる韓国のDK Yooさんという格闘家を参考にしています。その感じをベースにしつつ、デインは道場に行っていたようなキャラクターではないので、ストリートファイトっぽい感じを織り交ぜて作っていきました。

必殺技に全振りした格闘パート

――格闘パートでは、一周目の曇ったような振動音が特徴でした。

藤永:

一周目の音については、触覚、つまりデインが体で感じているものについては音を出そうと決めていました。それもいわゆるゲーム的なバシバシッっと外に広がるような音ではなくて、もっと内側にこもる音ですね。二周目ではいわゆる「聞こえる」状態になりますが、ゲーム的なアプローチではなくて、ちょっと生っぽくして欲しいとリクエストはしました。肉を叩いた感じや、骨に当てた感じ。そういうリアリティを出したいと。その面でもゲームではなく映画のアプローチだったように思います。

――格闘パートのゲームデザインはどういう方向で望まれたんですか。

藤永:

決して大型アクションゲームではないので、複雑な新規のシステムを構築する時間がなかった、という側面はありましたが、そもそも言葉を排してチュートリアルもやらない、というルール上、複雑なことは出来ない。このゲームはお話を追いかけるのはとても大変だし、ユーザーインターフェイスも出さないと決めていたので、ユーザーが自然にわかる範囲はどれくらいなのか、ボタンを触ったら「そういうことね」とわかる範囲のギリギリを探っていった感じですね。最終的には、弱強攻撃をつかったよくある□□△みたいなコンボを中心にしておいて、ゲーム的なカタルシスはフォーカスモードのかっこよさに全振りすることになりました。

――ちなみにフォーカスモードは何種類あるんですか。

藤永:

フォーカスモード中に出せる専用カメラ付きのアクションという意味だと、ちょうど100種類ぐらいあるんですよ。実はバリエーションはいっぱいあるんですよね。悲しいかな、チュートリアルもなかったから、このモードの存在にすら気づかずにクリアしてしまう人もいたんですが。

――具体的にフォーカスモードはどういうものなんでしょうか。

藤永:

そもそもデインというキャラクターは、音が聞こえないかわりに、目に見えるものに対する集中力が圧倒的に高いんです。見たいものしか見ない、っていう極端な集中力は、「ララを救う」以外どうでもよくなっちゃうような、視野の狭さにも繋がってるんですけどね。それで、戦闘において、彼の集中力を瞬間的にさらに高める、いわゆるスーパーモード的なものが、フォーカスモードというわけです。

敵に攻撃を当てるとパワーが貯まって、L2ボタンで発動することができます。フォーカスモードを発動すると何が起きるかというと、簡単に言えば決め技が変化します。たとえば□□△(弱弱強)というコンボをフォーカスモード中にやると、最後の△が特殊な技に変わる。それは□△でもそうだし、□□□△でも同じ。とにかく△ボタン(強攻撃)が、専用のカメラ演出が付いた決め技に変化する感じですね。

――△が決め技として確定で、その過程によって最後の△が変化すると。

藤永:

そうですね。もっというと、△を押すときに左スティックを左右に入れることで、実は別の技を出すことも出来ます。これは流石に気付きようがなくて、殆ど隠し要素みたいなものなので、スティックの入力がない場合にはランダムで技が選ばれるようになっています。昔、僕が『ガーディアンヒーローズ』とかに夢中になっていた時、なんとなくの操作はわかるんだど、説明書にも載ってないような技が色々隠れてたりするのが好きだったんです。たまにアクシデント的に知らない技が出たりして「あれ、今のどうやったの?」みたいな。ガチャガチャ触りながら、手探りで遊ぶのが楽しかった記憶が色濃くあるんですよね。そういう実験的なことをやってみたかったんです。違うことを試したら違うことが起こるように、物量的にはたくさん入れています。

最近のゲームは親切丁寧に、「さあ、こう操作してこの技を出してみて下さい」という感じで手取り足取り教えてくれる。一方でそれに慣れたプレイヤーたちは「これを押してください」と言われなければ、自分からボタンを押すことはしないんだろうか。そういう想いがありましたね。実際、蓋をあけてみれば、教わってないからわからないと押さない人がいっぱいいて、一方でガチャガチャ触っていたらわかった、という人もいる。このゲームにどれくらい能動的に接するかで、物語はもちろんですけど、ゲームプレイの面でも体験の質が大きく変わると思います。

――放送をみていると、藤永さんが正確無比にフォーカスモードをやっていて、カウンターもうまくて、熟練していったらあそこまで極められるのかと驚きました。

藤永:

「パワーはすぐ貯まるから、とにかくフォーカス!」っていうコツさえ掴んだら、実は難易度自体は高くはないんですけどね。最近のゲームって、誰がやっても大体同じような感じで格好良く見えるんですよね。誰がやっても見栄えするし、誰がやっても「俺ってすごい!」と気持ちよくなれるのは、ゲームというエンタメの一つの到達点だと思います。夢を叶えてくれるという意味では、ゲームのあるべき姿なのかも知れません。でも、そうじゃないものを目指すゲームがあってもいいじゃないかと。プレイヤー側に想像力やテクニックを求めるのも、それはそれでアリなんじゃないかと思ったんです。格好良く立ち回りたいと思ったら、格好良く操作しなければいけない、ということを挑戦してみたかったんです。

――プレイヤーへの挑戦状というか、何から何まで実験的なんですね。

藤永:

そうですね。実験的といえば、「言葉の力」の再認識するような試みも多かったかもしれません。例えば最初にティザートレーラーを公開して『THE QUIET MAN』というタイトルを出したときに、主人公は耳が聞こえないみたいだし、あまり喋らなさそうだから、主人公=クワイエットマン(静かなる男)という意味だと解釈されるんだろうなと思ったら、やはりそうなりました。中には主人公の整った容姿を揶揄した「クワイエットボーイの間違いだろ hahaha」というようなコメントも目にしました。でも実は作り手側としては彼=クワイエットマンだとは一言も言ってはいないんですよね。実はクワイエットマンは傷心の幼いデインが作り出したダークヒーローの名前ですからね。言葉の力は偉大だけど、罪深いものでもあるというか、人の認識を構築する力は、誤った先入観を生む力でもあるなと再認識しましたね。

この世にいない女性を巡る戦い、その先に見えた希望

――エンディング曲の意味について聞かせてください。あれこそがアンサードですね。実はほとんどの答えがそこに詩として書いてある。しかも一周目でそれをそのままプレイヤーに聴かせていますね。

藤永:

あの歌詞は今回、仕事を受けてくださったImogen Heap(イモージェン・ヒープ)さんが書いたものです。もともと、既存の楽曲とのタイアップではなくて絶対に書き下ろしの曲がいいと思っていて、作品のコンセプトや宿したいメッセージ性、具体的に使いたいフレーズだとかはしっかり話し合いをしました。でもやっぱり彼女自身が脚本をすごく読み込んでくれたことが大きいですね。最初のデモの時点で今の歌詞の80%くらいは完成していて、「読み込んでる!」と感動しました。作品にマッチした楽曲になってくれたと思います。

エンディングの歌の中で、「笑顔になるためには死者を生き返らせなければいけないのか」というような一節があるんです。失った大切なもの、まさにそのものを取り返すしか、前を向く方法はないのか、という問いかけです。その問いに対して、正直に言ってしまうと、僕の心の半分は「イエス」と思ってしまうんです。立ち直りようがない。替えがきかないくらい大切なものならば、そのものを取り戻すしかない。だけど心のもう半分は、そうであって欲しくないとも思うんです。全く同じものは取り戻せなくても、新しい希望が表れてほしい。光の根源のような絶対的な希望が失われた後でいかに立ち上がれるか、というのは、今回の物語の大きなテーマの一つですね。

ララは新しい希望の象徴です。歌姫だけど心に傷を抱えていて、自分の声が聞こえているのはデインだけだと感じています。彼女のために命を投げうって奔走した男たちとの出会い、そしてあの運命の一夜を経て、彼女はきっとまたいつか、ステージに立つ日が、歌える日がくるはずです。それがエンディングでステージに立っているララのシーンなんですね。そしてそこで彼女が歌うのがエンディングテーマ「The Quiet」というわけですね。

このゲームを二周やったら、セカンドチャンスを渇望しているマザコンの主人公デインと、妻を愛しすぎたがゆえに歪んでしまった父親ロバートという第二の構造が見えてきます。父と子が、もうこの世にはいない女性をめぐって戦う物語ですね。ララはあくまでもどこかミステリアスな存在で、エピローグに登場しないのはそういうわけです。

語らずに感じてもらいたかったテーマの根幹

藤永:

イメージはあるけれど撮影には至らなかったアイデアも色々とありました。たとえばテイとバブコックのその後の、みたいなエピローグとか。あの夜のあと、テイは自分の所有物として支配しようとしていたララに対して、やっぱり愛情を抱いていたんだなと気付いて、ララに対して花束を贈ろうとするんだけど、部下のバブコップに「まだ早い」と止められる、みたいなアイデアがあって、気に入っていましたね。

――それはとてもコミカルなエンディングですね。観てみたかったような気もします(笑)。

藤永:

バブコックの役者もとてもよかったので、僕も撮影してみたかったですね。『FF8』のエンディングでのサイファーの扱いに似ているかも知れません。色々あったけど、元気にやってます、みたいな。

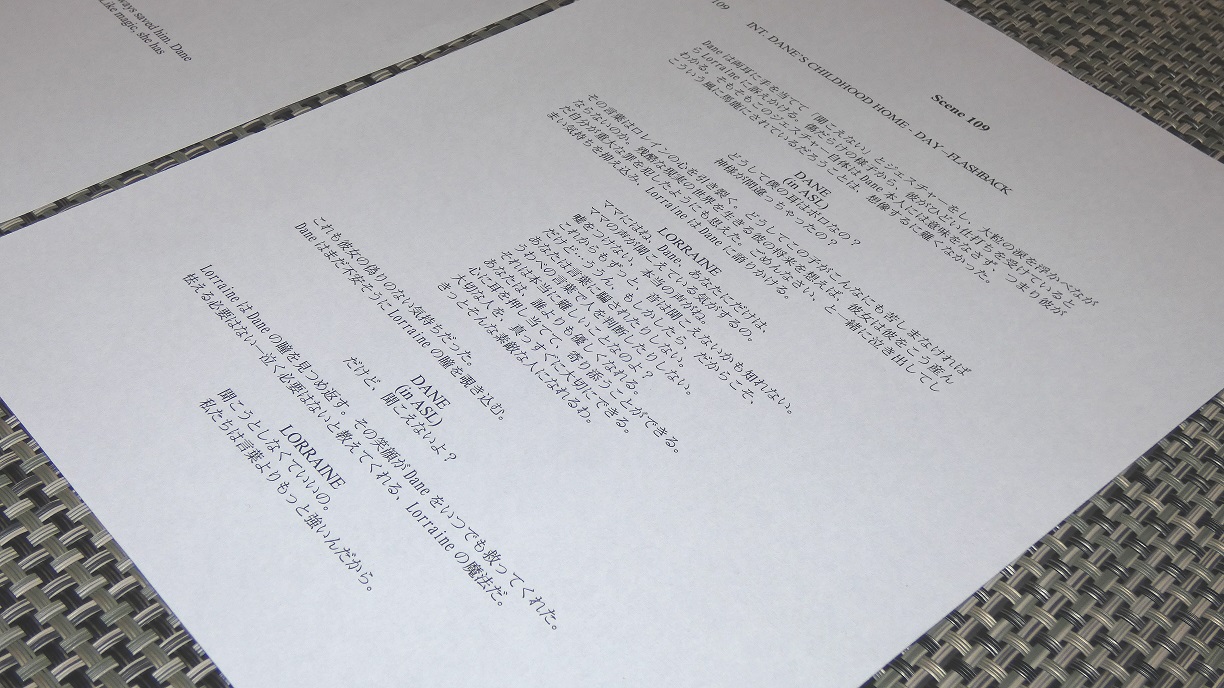

もうひとつ、採用されていない重要なシーンがあります。エンディングで断片的に見せてはいるんですけど、幼いデインが怪我をして帰ってきて、それをお母さんが慰めるというシーンですね。実はそこにお母さんである・ロレインの長台詞があって、その台詞に作品のテーマが収束されていたんです。「言葉を超えてわかりあえるというテーマなんだから、最後は語らずに感じてもらうべき」という濱田監督と、語ってしまいたかった僕とで、話し合いを重ねました。最終的にはロレインのセリフはカットする決断をして、今の形になりました。

藤永:

結果として、多くの人に伝えられなかったという反省はあります。ただこれを提示しなかったのに、能動的に、言葉を超えてこのテーマにたどり着いてくれた人がもいました。それはが本当に嬉しいし、本当に優しい人だなと感激しましたね。結果として、多くの人に伝えられなかったという反省はあります。でも、分からないことを分かろうとするのは本当に体力を使うことですよね。相手に対する思いやりがないとなかなか出来ない。「わからない!」っては拒絶するのはとても簡単ですけど、一歩踏みとどまって、どういうことなのかな、どういう背景なんだろうって想像力を働かせるのは、すごく優しい行為だと思うんですよ。そういう気持ちをこのゲームに向けてもらえたとしたら、すごく光栄なことです。多くの人にとって苦痛なはずの1周目を耐えて、二周目までプレイしてくれた人の優しい心に少しでも報いることができたなら、それ以上嬉しいことはありません。

――ありがとうございました。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。