『THE QUIET MAN』開発者の意図を紐解く徹底インタビュー。今だからこそ語れる、問題作に込められた想い(前編)

『THE QUIET MAN(ザ クワイエットマン)』開発者の意図に迫る徹底インタビュー。前編記事では、酷評先行を覚悟した『THE QUIET MAN』の二周構造や「言葉を超えて分かり合える」という本作のテーマのルーツを語ってもらった。

スクウェア・エニックスから2018年11月1日に配信された『THE QUIET MAN(ザ クワイエットマン)』には、多くの人が戸惑いを覚えた。ある人は退屈と評し、ある人は怒りすら感じたとの感想を残している。酷評の嵐のなか、酷いゲームであると小馬鹿にして楽しむ人もいた。一方で、本作を支持する人や心から絶賛する人も少なからずいた。

単に欠点だらけの不出来な作品が世に生まれ、変わり者だけが支持したというだけなら話は簡単だ。だが、ことはそう単純な話では決してない。作品そのものが異質であり、あまりにも従来のエンターテイメントと違っているからこそ、作品とプレイヤーとの間で齟齬が生じている。これが既存の評価の真相だろう。

どこまでが作者の意図だったのか

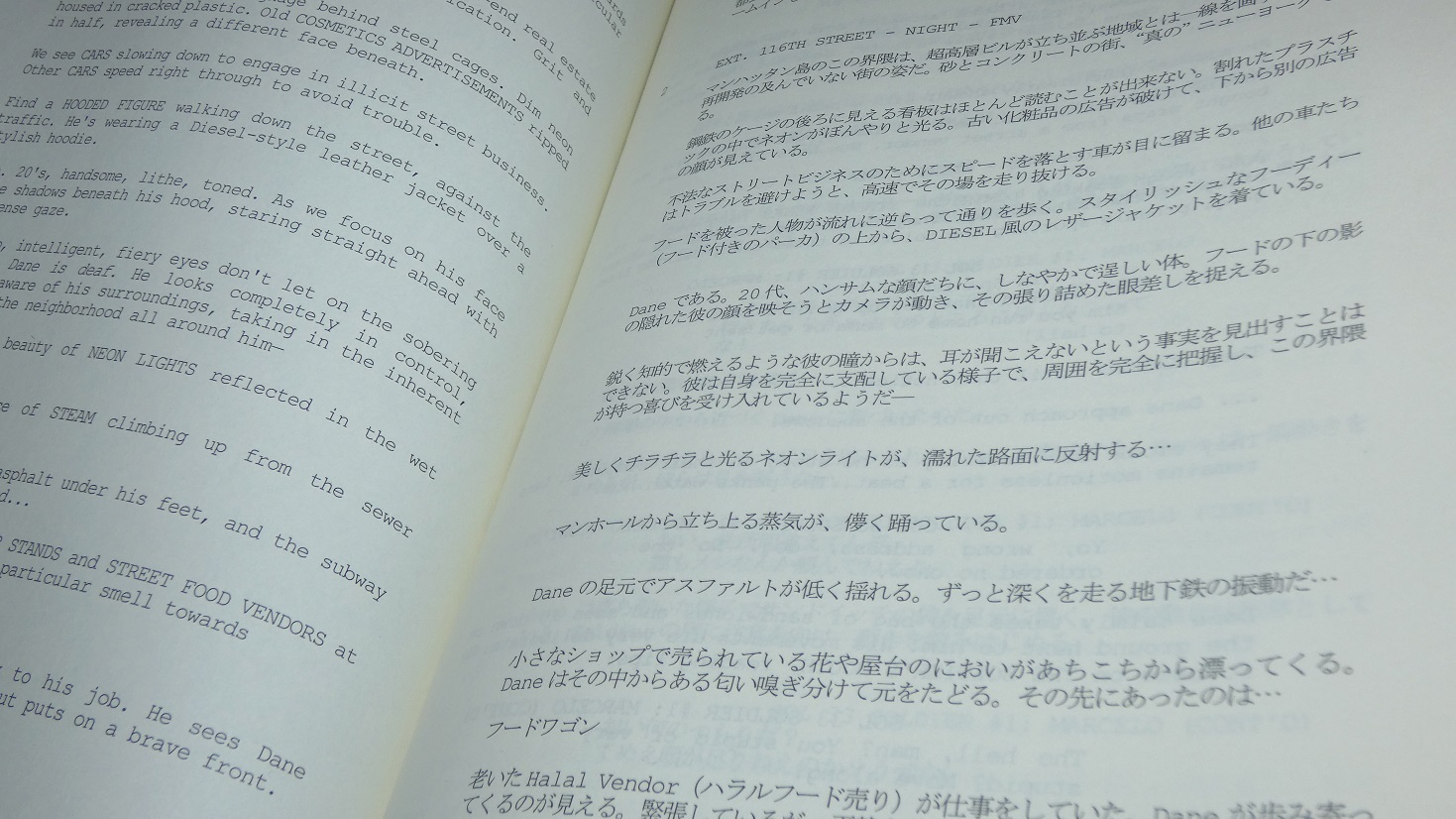

※2018年12月の年末セール時に公開された映像。なお2019年5月7日までは、PlayStation StoreおよびSteamにてGWセールを実施中。50%オフの972円(通常価格1944円)で購入可能だ。

『THE QUIET MAN』の異質さは、いくつかの層に分かれている。チュートリアルがないこと、実写パートが作品の尺の大部分を占めていること、言葉と音が廃されていること、言葉と音が追加された二周目があることだ。この異質さはどこまで意図したものなのか。たとえば本作の明白な欠点に格闘パートのモーションの粗さがあるが、チュートリアルを廃したことは、これに付随した欠点なのか、あるいは意図的なものなのか。

批評においては、作品内の要素だけを即物的にこだわって論を展開する「表層批評」と、作者の意図や文脈を重視する「深層批評」という立場があるが、どこまでが作者の意図だったのかを明白にするだけでも、深層批評的な意味での『THE QUIET MAN』の現在の価値は揺らいでくるはずだ。

今回、インタビューしたのは、『THE QUIET MAN』の生みの親ともいえる、スクウェア・エニックス藤永健生氏、そして本作のプロモーション担当の村上洋平氏の二人。インタビューは前編と後編でお送りするが、前編は作品の内容には直接的には踏み込まない。後編では作品のエンディング含め、具体的な内容にまで踏み込む。まず前編では、なぜスクウェア・エニックスがこのようなゲームを出したか、あるいは出すことができたのかを中心にお聞きした。

「DREAMED AND DIRECTED BY」に込められた想い

――まずエンド・クレジットについて聞きたいと思います。藤永さんはプロデューサーなのに、なぜか「DREAMED AND DIRECTED BY KENSEI FUJINAGA」と、ディレクターとしてクレジットされています。

藤永:

DIRECTEDというクレジットに関しては、海外と日本のクレジットの考え方の違いが背景にあります。日本のゲームでプロデューサーといえば、それはそのまま、プロジェクトの責任者一人を指すことが多いですが、海外だと製作の担当者はみんなプロデューサーと名乗るんですよね。たとえば複数のチームにそれぞれプロデューサーと名乗る人がいて、そうなるとプロデューサーが大量に並ぶことになります。企画全体の総合監督的な立ち位置として差別化したかったので、そこは「DIRECTED」という風にしました。開発のディレクションをした、という意味とは少し違います。

――「DREAMED」とクレジットとされているのは、着想は夢だったということなんでしょうか?

藤永:

よく人から「プロデューサーの仕事とは何か」と質問されるんですが、もちろん、そこにはディレクターとの役割の違いなど、さまざまな答えがあります。でも僕は、この質問に対して「プロデューサーは夢の運び手」と答えるようにしているんです。企画を立ち上げてそれに賛同してくれる人を募るなかで、「こんなのどこにもないでしょう?誰もやったことないことやろうよ」と夢を語っていく。今回の企画に関して言えば、「言葉が全然通じない人にメッセージが伝わったら、そんな素敵なことないでしょう」と、関係者に対して夢を語るわけです。そしてその夢をなんとかお客様にまで届けようと頑張るわけですね。「こんな物語を届けられたら素敵だな」と夢みた、その夢の主、という意味合いですね。

――ということは、『THE QUIET MAN』をより理解するには、藤永さんを知ることが一番の近道だと思ったんですが。この認識は合っていますか。

藤永:

合っていると思います(笑)。この企画自体をどういうものにするのかとか、成り立ちから何から基本は僕が最初に始めたことですからね。

「言葉を超えて分かりあえる」のルーツ

――基本的なプロフィールを聞いてもいいですか。藤永さんは何年にお生まれになったんでしょう。

藤永:

1984年生まれです。

――『THE QUIET MAN』の発想自体はどれぐらい前からあったんですか。

藤永:

構想自体は10年前くらいからありました。ゲームのプロデューサーを志した時から、「ゲームというメディアでしか描けない、ゲームだからこそ表現できるテーマに挑戦したいと思っていたんです。そこで行き着いたのが「言葉を超えてわかりあえる」というテーマだったわけです。

――10年前になぜそのテーマに行き着いたのかというところから聞いてみたいです。

藤永:

さらに、僕が中学生だった頃まで遡るんですが、抗がん剤治療を受けるような大きな病気になったことがあるんです。二週間に一回、抗がん剤治療をするんですけど、その一週間は吐いて吐いて、何もできないんですよ。精神的にダメージを受けてしまう子が多いらしいほど過酷な治療でした。当然髪も抜けましたしね。次の一週間は体を回復させるために何もしない。そういうインターバルなんですけど、その休息のための一週間に夢中になっていたのが、『聖剣伝説LEGEND OF MANA』です。魅力的なファンタジーの世界に逃げこませて貰ったからか、特に精神的に挫けることもなく、耐えることができたんですね。それもあって、スクウェアに対しては、強い恩義を感じていました。

同じ病室では、僕よりも重い病気の方々もいたんですけど、時々一緒にゲームをしたりして遊んだんですよね。具体的には『ストリートファイターZERO3』なんですけど。その中には喉に管が繋がっていて喋れない人もいました。それでも、先生に怒られるまで夢中になって一緒にゲームで遊んでいたんですよ。そのときから、話なんかしなくても一緒に遊べる「ゲーム」っていうものの力に魅了されましたね。

そのあと少し時間がたって大学生になって、当時は絵の勉強をしていたんですけど、一方でやっぱりゲームはいいなと思ってました。そのころ『ワンダと巨像』に出会うんですね。めちゃくちゃ感銘を受けました。「ゲームは文学も映画を超えてしまうかもしれない」と思いましたね。本も大好きでいつも読んでますし、映画もしょっちゅう観てるんですけど、インタラクティブであるからこそ描ける体験の力に「すげー!」ってなった。やっぱりゲーム業界以外、ありえないと思いました。

長くなっちゃいましたが、そういう背景もあって「言葉を超えてわかりあえる」というテーマに行き着いたんだと思います。小説だと文字がベースなので無理じゃないですか。映画もそういうアプローチ自体は例があるんですけど、やはり傍観者になってしまうんですね。インタラクトできるゲームという媒体ならば、もっと主体的にそのテーマに挑めるんじゃないかと思いました。

プレイヤーは誰の視点として遊んでいるのか

――傍観者という言葉が出てきましたが、ゲームだと「主人公=プレイヤー」が基本です。ところが本作の一周目は音だけではなく、主人公デインが会得している読唇術すら廃されています。一周目はいったい誰の視点になるんだろうという疑問があります。

藤永:

そこはよくレビューでも指摘されているところですね。一周目はデインの視点には間違いないんですけど、デインの視点であるならば、デインが理解できていることをなぜ字幕で出さないのか、そこは僕も制作にあたり、最後まで頭を悩ませたいくつかの難題のひとつです。

デインは耳が聞こえない代わりに、ものすごく集中力をもっていて、今となっては、口の動きを読みさえすれば、何を言っているのか理解できる。でも、それは「今となっては」の話です。彼は幼少期から、自分にだけわからない、という圧倒的な疎外感、孤独感とともに生きてきたんです。あえてプレイヤーにもこの強烈な虚無感や無力感、そしてフラストレーションすらも強いたとしたら、もしかしたらその方が、デインという人物とプレイヤーが一体化するためには正しいんじゃないか、と結論づけたんです。ゲーム本編で描いているこの一晩のデインと一体化するべきなのか、これまでの人生も含めた彼と一体化を目指すべきなのか、という問題ですね。デインの目線であり、デインの人生の目線というのが、一周目の意図したところですね。デインは”今は”相手の言葉を認識する力がありますが、それを当たり前のこととして描いてしまうと、聞こえないということが、大して大変じゃないことのように思えてしまうというか、彼の20数年に及ぶ苦痛をなかった事にしてしまう気がして嫌だった、という側面もあります。

――その点でいえば、終盤までカメラを右スティックで操作できないところも、同じような発想なのでしょうか。

藤永:

耳が聞こえないデインは、自分の後ろ側を把握できないんですよ。彼の特異なほどの集中力は、目に見えるものに対して向いています。だから後ろから簡単に殴られる。物語上も「ヒロインのララを救う」ということ以外は何も見えない。彼のそういう極端な視野の狭さをというか、集中力の性質を、この不自由なカメラで少しニュアンスとして載せれないかなとは考えていました。それはまさにデインのキャラクターそのものというか。自由にカメラを動かせて、すべての状況を綺麗に把握できるのが当たり前に正義とされる最近のゲームと比べると、なんて醜いカメラなんだと思います。ですけど、作品としての正解を、既存の正解の外側に求めてみたかったんですね。全体として映画的な表現を目指している作品でもあるので、いかにもゲーム的な肩越しカメラなんかは避けたかったという考えもありました。

映画的な体験を重視

――映画的なゲームだと『Detroit: Become Human』みたいなクアンティック・ドリームの方向があると思うんですが、そっちの方向に行こうとは思わなかったですか。

藤永:

それは思わなかったですね。『Detroit: Become Human』は、ゲームならではのストーリー体験として完成度がとても高くて面白いものだと思うんですけど、じゃあ映画的な体験かといわれれば、ちょっと違う。『THE QUIET MAN』の場合、語りたい一つの物語があるから見てくださいというアプローチでした。こうなるかもしれない、ああなるかもしれない、と選択肢があるのは、映画には出来ないゲームならではの素晴らしい仕組みですが、やりたい事とは違っていましたね。

それこそゲームっぽいアプローチは色々検討もしたことがあったんですよ。動画の再生中にデインの目線をカーソルにして、相手の口に持っていったら字幕が出るとか。デインのキャラクター性をもっとゲーム的に描くことは可能ではあったんでしょうけど、とにかく映画的な作品としてのクオリティにこだわったときに、ゲーム的手法が少し邪魔になっていったんですね。映画としては観たら興ざめになってしまうような演出は避けたかったんです。

――ただ『Detroit: Become Human』と共通しているところとしては、プレイヤーにあえてフラストレーションやストレスを与える特徴が挙げられると思います。たとえば最近ではSWERYさんの『The MISSING – J.J. マクフィールドと追憶島-』がそうだと思いますし、ウォーキングシミュレーターと呼ばれる、プレイヤーに退屈さを感じさせるジャンルがあります。フラストレーションやストレスを与えるというのは、そういった現代的なゲームの特徴といえますが、言葉を廃した『THE QUIET MAN』もそういった現代的なゲームの特徴がよく現れたゲームだと思います。

藤永:

ここ数年でゲームは両極化していて、いわゆるAAAタイトルなどの大型ゲームの多くは、快楽至上主義になっているものがほとんどかと思います。全てがわかりやすくあるべきだし、操作方法から何からすべて説明される。スタートからエンディングまで手を引いてもらっているような感覚です。確かにそういうゲームのホスピタリティというかおもてなし感に感激することもありますし、僕も楽しんでやります。でも全てのゲームがそうなっていくのは本当に寂しいとも思うんですよね。ビデオゲームがただ快楽のためだけのメディアなら、まだまだ映画や文学に並んだり追い越したりするような文化にならないように思うんです。

――映画や文学だと必ずしもエンタメである必要はありません。眠たくなるような映画でも名作だと評されることがある。最近では随分と変わってきたように思えますが、ゲームだとまだまだ許されない風潮があるような気はしますね。

藤永:

どんな媒体でも結局はそれを楽しむユーザーが育てていくものです。多くの人が「これは一体……」と感じるような映画でも、その試みに共感したり、好みだと思う人がいて、いろんな事が継続的に試されて、文化として育っていく、みたいなところがあるんだと思います。ゲームは文化としてはまだ全然若い。何がゲームで、何がゲームじゃないかなんて定義するほど、まだ成熟していないと思うんです。あえてプレイヤーにストレスを与えるゲームなんて、特にスクエニみたいな、それなりに名前のある会社からは到底出しにくいものです。でも大きな会社だからこそ、恐れずに挑戦できたら素敵だと思うんですけどね。

――本作は非常に実験的な作品ですし、スクエニ社内の承認がよく下りたなと思います(笑)。

藤永:

僕は『ドラゴンクエスト』シリーズも多く担当している第6ビジネス・ディビジョンっていう部署の所属ですけど、『星のドラゴンクエスト』のプロデューサーである市村の下で何年かアシスタントプロデューサーとしてやっていました。そこからやっと一人立ちというか、卒業をしたいという話の流れになったときに、部門を率いる三宅に相談したんですね。すごく端折って言えば、「どうしても作りたいゲームがあるから飲みに連れて行ってくださいとお願いをしたんです。そこでこの企画の話をしたんですね。三宅はその席で「やんなよ」と、言ってくれました。それがはじまりです。会社的には大きなIPものを多く抱えていますが、おおよそ正解がわからない、会社としても知見のない新しいことを、誰かがやるべきべきだと考えていました。三宅はそこに共感してくれたのかもしれません。

プロモーター泣かせの情報制限

――プロモーション担当である村上さんの視線からだと、『THE QUIET MAN』は他のスクエニタイトルとは違いましたか?

村上:

今回、初めて彼と一緒に仕事をしたんです。名刺にある通り、私は『ドラゴンクエスト』チームに所属をしているわけですけど、はじめてチームの中で『ドラゴンクエスト』以外のタイトルが飛び込んできました。誰が担当するんだろうと社内で話になっていたんですけど、私自身はずっとドラクエチームにいたわけじゃないので、そんなに難しくないと思い「やりますよ」と自分から手をあげました。私はプロモーターとして14年目で、成功するタイトルもあれば失敗するタイトルがたくさんあって、その中には尖ったものも重厚なRPGもたくさんありました。だけど、14年間プロモーターをやって、一番苦労したタイトルがこれですね。

藤永:

(笑)。

村上:

『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』だったり、ストーリーを重視した従来のファンタジーRPGであれば、宣伝の作法が世の中にありますよね。つまりネタバレっていう言い方をよくしますけど、「宣伝上ではストーリーはここまでしか見せない」という制限があるんです。けれど、根本的に制限がかかっている作品はこれが始めてだったんですよ。こんなに事前に出す情報が制御されるものもない。全部ネタバレだよね、と思いながら「せめてプロローグとキャラクターの名前ぐらいは出しておこうよ」と言って。それ以外のストーリーを一切出していません。

これは本当にプロモーター殺しですよ。ただでさえ、事前の情報出しってすごく重要視されている時代だと思うんですよね。ユーザーの口コミによる拡散効果もあります。今はそういうところが売り上げを左右する時代なので、だからこそ事前の情報の出し方はすごく綿密に計画を立てていかないと、ユーザーにリーチしていきません。『THE QUIET MAN』の場合、この3時間クリアというミニマム設計で、この価格帯の商品で、音がまったくないという特徴が最初にある。ストーリーとバトルの比率が8:2くらいで決まっていて、ストーリーのほうが重視されているわけです。でもストーリーが全然説明できないわけですよ、全然です。しかも彼は発売日も発表したくないって最初に言うわけですよ。

――それは前代未聞ですね(笑)。

藤永:

難しいですよね、発売前からネタバレみたいなものもある程度必要だったりしますからね。ユーザーはわかっていることを見に行きたいという部分もありますしね。タイタニックが沈むのをわかっていてそれを見に行く、みたいな。今回、本当は、E3で「タイトル発表と同時に配信開始」というネタをやりたかったんですよ。「待たせるスクエニから脱却するんだ!」って。それは開発が全然間に合わなくてやめたんですけどね。

村上:

宣伝を打つ前に発売するとか言うから、「ちょっと落ち着いてよ。俺の話聞いてくれる?」と。

藤永:

(笑)。

村上:

本当に、これはけっこう長い時間をかけて話し合いましたね。「発売日は言ったほうがいい、予約ページは立ち上げたほうがいい」と。この通り、彼はこだわりが強く熱量がすごい人間ではあるので、それをなぜしたくないのかという気持ちも理解していたんですが、クリエイターの気持ちを理解しつつ、私は市場を見なければいけない立場でもあるので、非常に悩みましたね。結果的に発売日を事前に発表して予約ページを立ち上げましたが。

藤永:

いやー……うん、うちは待たせるゲーム会社の筆頭ですからね。

村上:

(苦笑)。

藤永:

事実、そうじゃないですか。社内の風習へのアンチテーゼじゃないですけど、問題提起の意思もあったんでしょうね。ご存知の通り、うちのタイトルは最初に情報が出てから発売されるまでの期間が長くて、「いつ発売するんだ?」「本当に作ってるの?」というお客様の反応が慣例化している部分があります。一方で、昨今はエンタメが溢れ返っているじゃないですか。ドラマも映画もドカドカでてくる。いいものにリーチするのに時間がかからないんですよね。人が何か一つのものを長く待つという時代が終わりつつあって、常に目の前の新しい傑作に手を伸ばすようになっています。

実験だらけのプロジェクト立ち上げ

藤永:

”Available Today”という出し方は、うちでは誰もやったことがないし、それをどう仕込むのか、誰も知らない。完全な垂直立ち上げというものが、いったいどう動くのか。この時代に、ビデオゲームの市場で成立するのか。誰もやったことがなかったから、誰にもわからない。だけど、やったことないことを言い訳にして挑戦を避けていたら、偉大な先人たちが築いたこれまでのゲームの発展は、向こう10年起こることはないと思うところもあって。ちょっと恐がらずに色んなことをやろうと。

このプロジェクトはシナリオ先行で立ち上げたんですよ。ゲームのプロジェクトって、普通はまずスタジオが決まっていて、シナリオを誰が書くのか決まっていくんでしょうけど、本作ではストーリーを作りながらスタジオを選定しました。開発会社は決まってない状態でプロジェクト立ち上げる、というのは前代未聞だったと思います。これはどういう物語を届けたいのかを第一の軸にしていたというのと、開発開始の時点でにシナリオが大体できあがっていたら、開発のコストを抑えられるんじゃないか思ったんですよ。今回みたいな短編なら、シナリオが作るべきアセットのリストになりやすいはず、と。特に今回はスクラップ&ビルドをするような予算は全くありませんでしたし。

――映画制作のような形ではじまったんですね。

藤永:

ええ、まさに映画のように脚本から入るべきだと考えていて、その点については正しかったと思っています。プロジェクト全体として、色んな挑戦が結びつきながら盛り込まれていきましたね。シナリオ先行、Available Today戦略、音が聞こえなくて台詞も表示されない実写を使ったぶっ飛んだゲーム、開発費をおさえながらのフォトリアル路線、それを可能にするための短編的な構成と、その短さに納得できる価格設定、という具合です。

海外の開発チームと組むというのもひとつのチャレンジでした。自分はたまたま英語で困ることがないので、クリエイティブとか契約交渉とか、そういうところまで自分で出来るなと。組んだことがない開発チームは世界に目を向ければたくさんあるので、その開拓をしたい意図もありました。あとは、社内にまだまだノウハウの蓄積がない3Dスキャンにも挑戦してみました。

北米欧州の宣伝を担当するメンバーも、こんなに実験だらけのタイトルをやったことがないんですよ。商品形態が特異過ぎてユーザーとのコミュニケーションが極端に難しかったんですよね。本来なら、こういう特殊性の高いゲームはすごく繊細な戦略が必要なんです。そういう意味では村上に苦労をかけたと思います。

大きな誤算で「そんなにかあ」と思ったのは、特に北米のユーザーたちの反応です。とにかく一周目が苦痛で楽しめない。まったく我慢できないんですね。「わからない、嫌だ」みたいな、脊髄反射的な拒絶ですね。パッと手に取った瞬間の派手さや快適さはもちろん大切な場合が多いのですが、本作については、地味さもさることながら、わからないことを受け入れることを軸にした一周目への拒否度が思った以上でしたね。

一方で、ロシアや中国のユーザーさんは比較的一周目を楽しんで下さっている印象がありました。本作では、どういう地域にどれくらいユーザーさんがいるのか、どれくらい楽しんでもらっているのか探ってみたいという意図もあって、29言語対応というのをやっています。それもコンパクトなゲームだからこそできたことです。それも、これまでうちでやれたことがないのでやりたかった。本当に実験ばっかりやっています(笑)。

一人立ちした最初の作品が一番無茶できる

――ゲームだけではなくて、制作の段階でも実験にあふれていたんですね。反骨精神の塊といいますか。

藤永:

自分でも古臭いと思うんですけど、プレステやセガ・サターンの初期なんて有象無象の色んなゲームがあったじゃないですか。みんなすごく自由で、想像もつかないようなゲームがたくさんあって、すごいすごいと興奮してばっかりだったのに、最近は大型ゲームを楽しみにしつつ、どこかで冷めている自分がいるんです。同じことを繰り返してるような寂しさを感じるんだと思います。それに、どれもこれも同じだとつまらないと思うんですよ。

村上:

こういう作品を世の中のユーザーが認知するところまでは、まだまだたどりつけていないのは事実ではあるんですけど、エンタメの業界にいる以上はこういうチャレンジをし続けて欲しいかなとは思いますね。久々にすごい尖ったタイトルだとは思います。

藤永:

一人立ちするときの最初の作品が一番無茶できると思っていたんですよ。守るものがないというか。スクエニというブランドの力を比較的発揮しやすいかもしれないファンタジーもののRPGではなくて、思いっきりアウェイでフルスウィングしたかったんですね。この期間で自分が一番成長する道を選ぼうと思っていました。とにかく知見のないことを、と。

うちの他のタイトルと比べたら、実は開発期間はとても短くて、予算的にもだいぶ小さいものでした。なのでリッチなことができるわけじゃなかったんですけど。でもだからこそ尖るところを、とにかく鋭く尖らせて、面白いことをやりたい気持ちはありましたね。しかもゲームの中身だけじゃなくて、マーケットへの出し方みたいなところも「頭おかしいんじゃないの?」って言われるぐらいのことをやったほうが面白い。

それはみんなの経験になるし、会社としても価値のある挑戦になってくれるんじゃないかなと思いました。でも僕は、そのすべてがノウハウになるから良いんじゃないかと思って。たとえば「これくらいコンパクトでも、この部分はこれくらいの期間が必要なんだな」と結論づけられるとすれば、それはすごく重要な学びなんです。やらないとわからないですからね。

――具体的な予算はいえますか?

藤永:

それは流石に言えませんが、実写パートに限ると、国内の映画と比べても大作寄りの予算構成で撮っています。なのでライティングとか装飾とか色々含めて、いい映画の品質に届いていると思っています。

――そこまで踏み込んだ話をしてもらうと、結果的に売り上げの数字がどうだったのか気になるんですが。

村上:

当初、計画していた通りかというと、必ずしもそうではありません。ただ本作のチャレンジ性の部分をユーザーが評価してくださっていたり、スクエニのブランド全体として新規IPをリリースできたりといったところは、良かったかなと思います。

酷評先行を覚悟した二周構造

――そもそも発売後のアップデートにより、二周目がアンロックされるというのは前提としてあったんでしょうか。

藤永:

ありました。最初は一か月ぐらい期間を空ける案や、最初から入れておいて一周目が終わったらすぐに二周目を始められるようにする案など、いろいろなアイディアが出ました。ゲームの市場としては最初から二周目を入れておくのが正しい選択ではないかと何度も考えていたんですけれど、今回やりたかったのは、一周目の言葉のない状態をプレイヤーに咀嚼してもらい、考える時間を設けることです。その考える時間があるからこそ二周目が意味を持ってくれると思っていたので、短かくともきちんと時間を置くようにしたいという考えがありましたね。

――メディア側の応援不足は感じているんですよ。こういう挑戦的なタイトルこそ、その挑戦的な部分をしっかりと見なければいけない。何より新しすぎて、未知の体験なわけだから、評価も慎重にしなければならない。

藤永:

いえいえ。また反骨精神みたいな話になってしまいますけど、酷評が先行するというのはある程度わかっていました。特に2周遊ぶことを前提にした設計であることも十分に伝えられていなければ、「なんじゃこりゃ」が先行するのは当然です。一方で、もともとは60点ぐらいの評価がつくのが一番嫌なパターンだなとも思っていたんですよ。一番忘れられやすいパターンだと思っているところがあったので。「話は理解不能だし、意味がわからない、0点!超ゴミ!」ってなる人と、「粗いんだけど、なんかグサっときちゃった」という人が、両極端に分かれてくれたほうがいいと思っていたので、そういう風にはなってくれたかなと。

最近はレビューというもの自体が一種のエンタメ化していますよね。我先にとスピード重視でレビューを書くというか。すぐに飛びついて表層を見て、書けることを書いて、なるべく早く読んでもらおうとする。それがこのゲームで起こると何が起こるかというと、リリース時、つまり一周目の時点では音がないので、読み解こうとする人以外には全くわかからない。そして物語はわからないのだから、本質的には本作のコアな部分ではないアクションパートの不出来に非難が集中する、という感じですね。もちろん、アクションを面白くなく作りたかった訳ではありませんけどね(笑)

メタクリティックのレビューはスコアの付け直しが効きませんし、二周目で印象が変わったとしても、最初の悪評がそのまま残っていくんですね。そういうレビューのありかたに寂しさを覚えることはありますが、ただ一方で、すごく嬉しいことにブログ等で高い評価をしてくれている人がいる。「言葉を超えた先にある大切なもの」というテーマがこのゲームの根幹にあって、その部分について他人のレビューに影響されずに自分の目で判断してくれた人がいる。そんな人が、少なかったとしても確かに世の中にはいてくれたんだっていう喜びはありました。

わかっていないようで、わかっている

村上:

作品を通じて思いましたけど、言葉の力は……まさしく作品性にも通じる話ですが、言葉の力は大事だと改めてプロモーターとして感じましたね。いわゆるプロモーションのメッセージの部分においても、奇しくもリンクしていくわけですよ。でも言葉を廃した作品なのに、公式の生放送でめっちゃしゃべってる(笑)。

藤永:

おしゃべりなんですよねえ(笑)。

村上:

必死でしゃべるんですよね。台本もなかったですし。でもそこでユーザーの知識が深まっていく様をずっと目の当たりにして、なるほどと思いながらやっていましたけどね。

――放送では、ゲームの格闘パートの最中にフラッシュバックが入る演出に対し、「デインは集中力がない」とかセルフ突っ込みを入れていたのが面白かったです。

藤永:

お母さんが殺されたシーンが強烈にフラッシュバックしてきちゃって、バトル中なのに集中力が阻害されちゃうっていう演出なんですよね。画面的には明らかに邪魔しているんですよ。ただただ邪魔で不出来にしか見えなかったデザインも、意図がわかると納得してむしろ好きになることも「なるほどね」と言ってもらえたりしましたね。

わからないことに対する不快感って、すごく繊細というか、難しいところがあって、社内のテスターさんにプレイしてもらったときも「まったく話がわかりません」という感想が返ってきたんですよ。でも各シーンで何が起きていると思うのか書き出してもらうと、実はすごくわかってるんですよ。この黒人はこのクラブのボス。主人公と仲が良くて、最後は対立してとか、誘拐された歌姫は死んだお母さんとそっくりで、とか。実はいっぱいわかっているんですけど、確証が得られないから「わからなかった」という結論になる。確証がないので「わからない。モヤモヤして気持ち悪い」と言いたくなってしまう。語らないことの難しさですね。

ゲームの体験がゲームの外側に出て行くのは、すごくいいことだと思っていて。「意味不明!超つまらん!」でもいいから、このゲームのことをつい誰かに話したくなってくれたら、それはとても嬉しいですね。ゲームをやっていないのにそのゲームのことを考えちゃう。そういうプレイ中じゃない場面の、実生活に近いところで人の心に影響を与えることができたら素敵だなと思います。

――後編のインタビューでは『THE QUIET MAN』のストーリーを中心にお聞きします。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。