『Hyper Light Drifter』開発者インタビュー。大ヒットインディータイトルは数々の「制約」から生まれた

弊社アクティブゲーミングメディアが運営するパブリッシャーPLAYISMは、アクションRPG『Hyper Light Drifter』の国内向けPlayStation 4版を、本日5月25日に発売した。今回、同作を開発したスタジオHeart MachineのAlx Preston氏にお話をうかがった。

弊社アクティブゲーミングメディアが運営するパブリッシャーPLAYISMは、アクションRPG『Hyper Light Drifter(ハイパーライトドリフター)』の国内向けPlayStation 4版を、本日5月25日に発売した。

『Hyper Light Drifter』は海外向けにPC版が2016年に3月31日、また同年7月にはPS4/Xbox One版がリリースされている。Kickstarterで60万ドル以上を集めるなど、前評判の高いタイトルであり、発売後も多くのユーザーに支持され、大ヒットを記録した。

こうした経緯を見れば、開発スタジオであるHeart Machineの単純なシンデレラストーリーのようにも思えるかもしれないが、『Hyper Light Drifter』の開発はたびたび困難を極めたという。同作はどのような哲学をもってして生まれたのか、そしてどのような点でHeart Machineは苦しんだのか。今回、同作を開発したスタジオHeart MachineのAlx Preston氏にお話をうかがった。

――自己紹介をお願いします。

Alx Preston氏(以下、Preston氏):

Alx Prestonだ。『Hyper Light Drifter』のプロジェクトリーダーをしている。

――ディレクターのような役割を担われていたということでいいのでしょうか。

Preston氏:

その通りだ。

―― ご自身からゲームの説明をしていただけますか。

Preston氏:

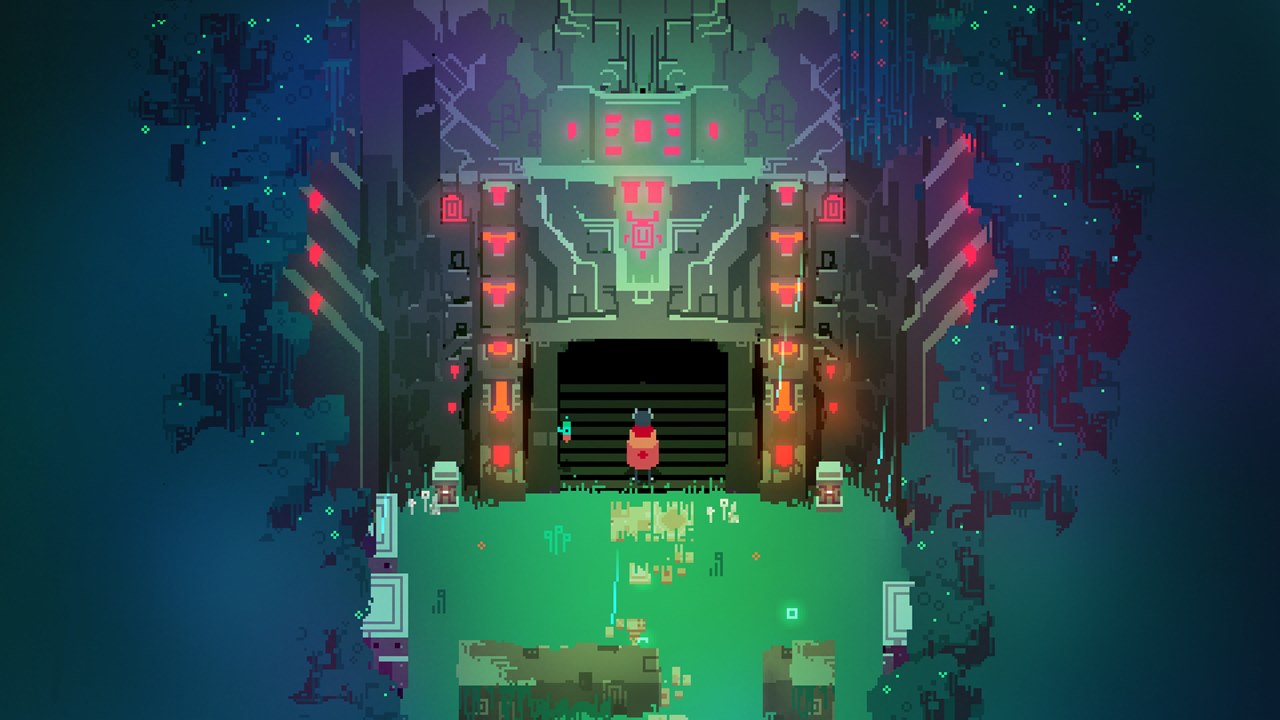

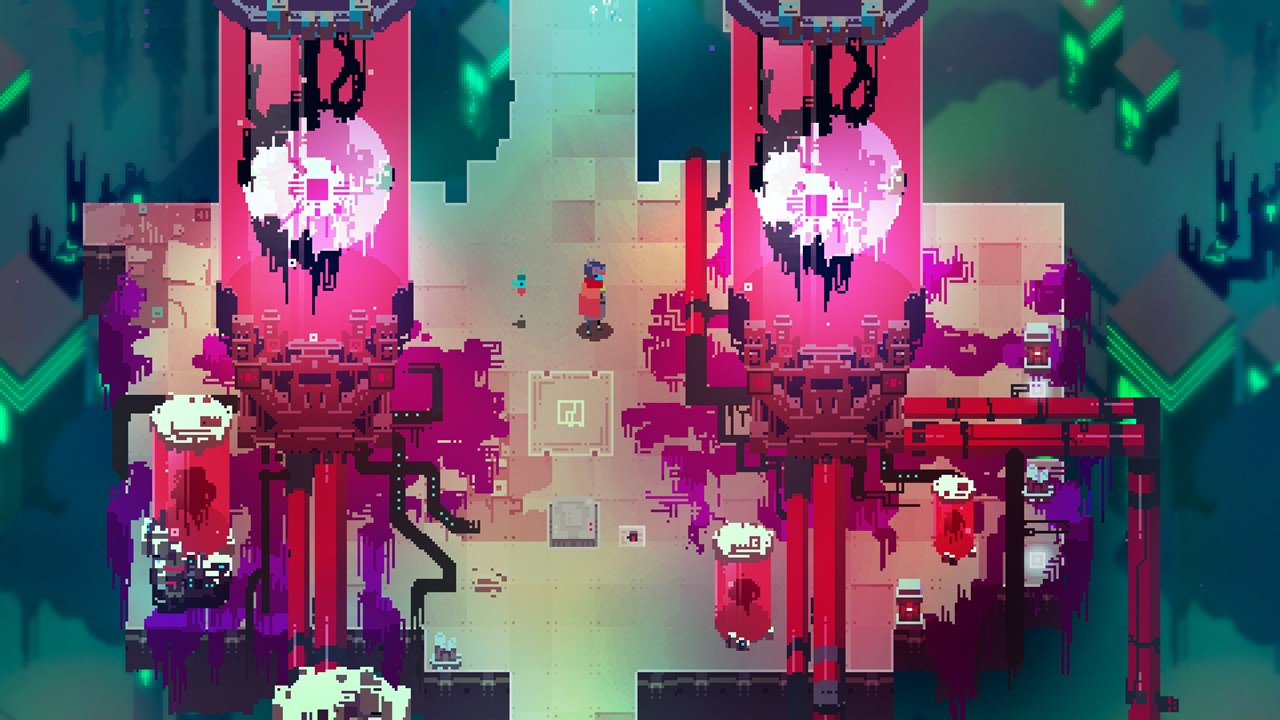

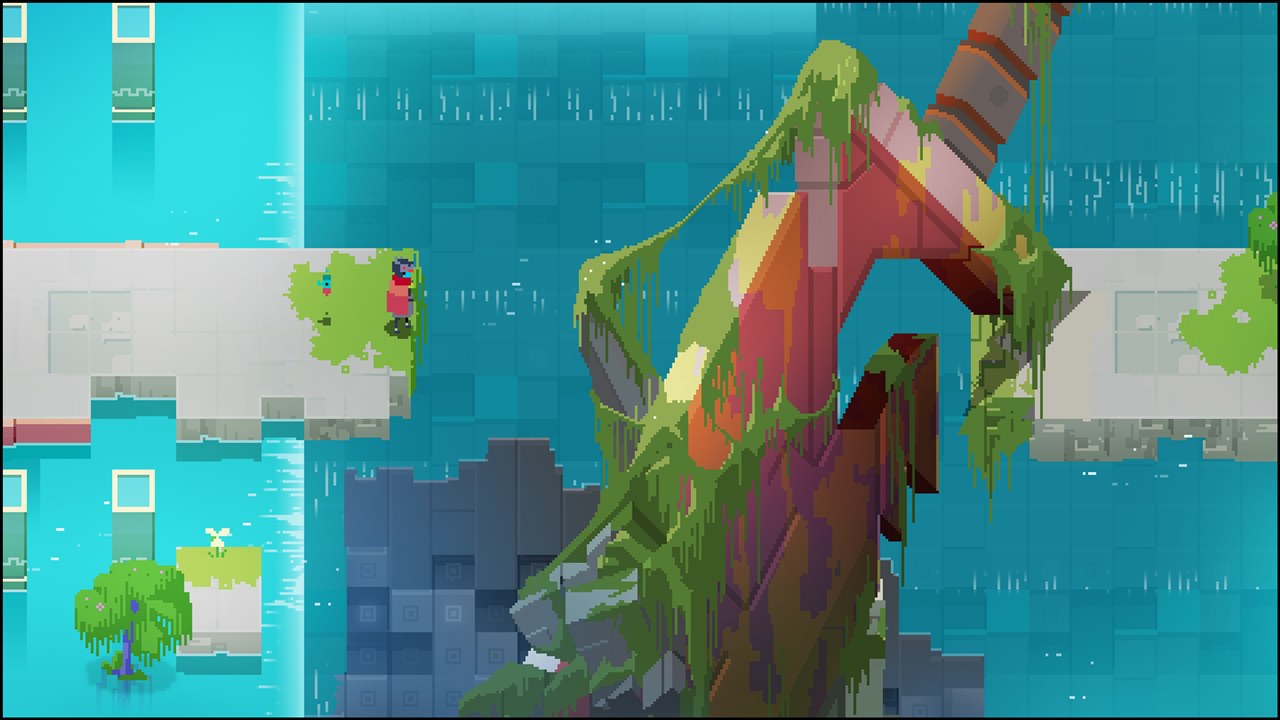

『Hyper Light Drifter』は見下ろし型の2Dアクションアドベンチャーだ。16bit作品を思い出させるが、現代的な感覚も持ち合わせている。

――古いデザインと現代的なデザインを融合させたということですね。意欲的なコンセプトですが、実際にそれをゲームとして実現させるのは難しかったのでは。

Preston氏:

ああ、本当に難しかった。多くの過去の作品から参考にしている部分はあるが、今の時代に合わせなければいけないし、コンセプト自体は現代向けなんだ。たとえば、俺の愛する『DARK SOULS』や『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』を参考にしたが、違う部分を作るためによく考えた。

ビジュアルと難易度へのこだわり

――そういった中で最終的に「『Hyper Light Drifter』らしさ」みたいなものが生まれましたよね。特にアートワークは、そうしたものの土台になっているのではないかと思います。こだわりなどはありましたか。

Preston氏:

俺は何よりも「色」と「シルエット」について考えるのが好きだった。特に色は重要視している。コントラストや雰囲気はとても大事で、第一印象に大きな影響を与える。それと、視認性についてもこだわった。解像度が低くても、見やすくて、快適であることが何よりも重要だった。

――確かに、『Hyper Light Drifter』をプレイ中にキャラクターを見失うということはまずないですよね。全体的に濃い色使いも、そういった点に関係していますか。

Preston氏:

そのとおりだ。ユニークでありながら、見やすいビジュアルにこだわった。濃い色を使うことで非現実的な感覚を表現できたと思う。

――フィールド上のキャラクターは非常に見やすいですが、一方でマップ上の表示はややあやふやですね。そういった点も意図的ですか?

Preston氏:

ああ。プレイヤーがマップを何度も確認するのではなくて、自分の記憶をたどらせるように仕向けたかった。

――そうしたプレイヤーを誘導するデザインはほかにもありますか。

Preston氏:

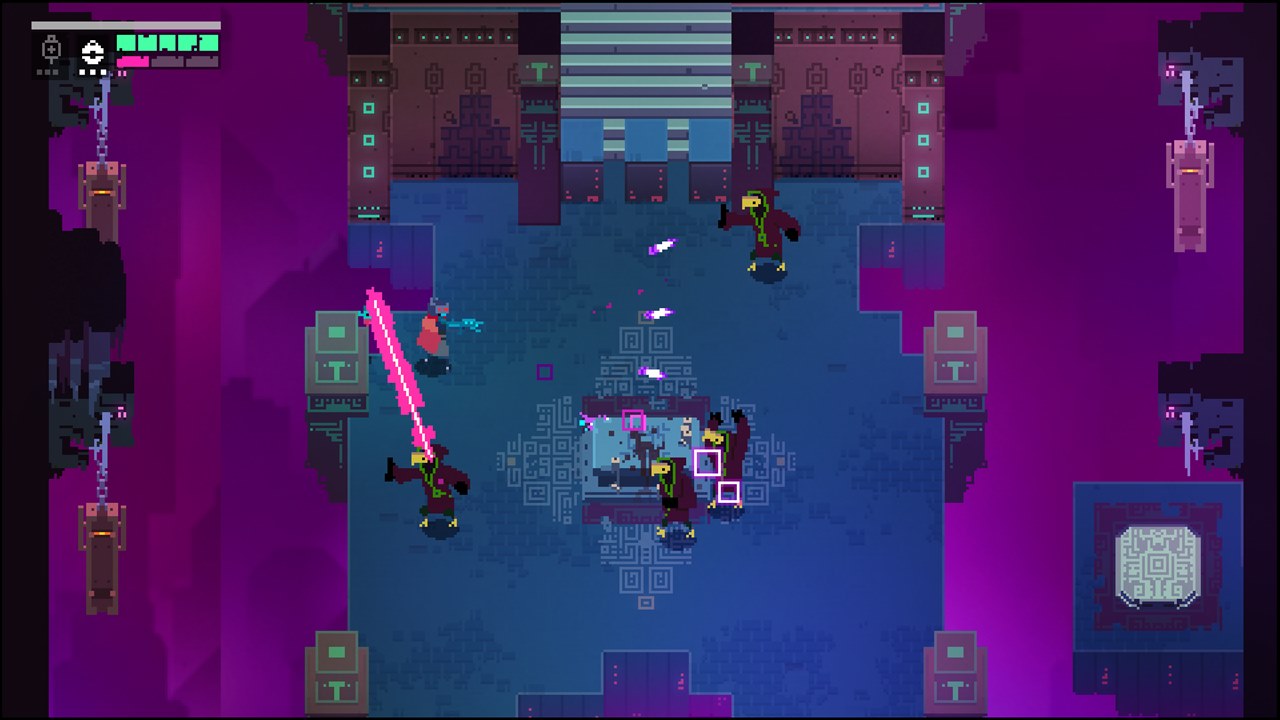

ゲーム内には手ごわい敵が多くいて、またマップにはいたるところに隠しアイテムや要素が隠されている。俺たちは、はっきり見える部分と見えない部分のバランスに配慮していて、「忍耐」と「観察」によってプレイヤーが試練を乗り越えられるようにしている。

――そういった点は非常にクラシックですね。難易度についても、クラシックさは意識されましたか。

Preston氏:

難易度は重要な意味を持つ。プレイヤーには、複数の敵やボスを倒すことで、達成感を得てほしかった。

――難易度の調整は難しかったのでは?のちにイージーモードが追加されたのは、プレイヤーからのフィードバックを受けてのものですか。

Preston氏:

プレイヤーに選択肢があったほうがいいと思った。プレイヤーからの声があったからというのは間違いないが、リリース前からずっと考えていたことだった。

――リリース前にゲームを遊んだテスターはどのような反応をしていましたか。

Preston氏:

賛否両論だったね。結局のところ、プレイヤーによるんだ。(テスターからのフィードバックを受けて)少しだけ修正した結果、うまくいったと思う。とはいっても、『Hyper Light Drifter』のイージーはイージーとは言えないが。

――最終的には難易度は納得できるものになりましたか。

Preston氏:

公平に感じてもらえているように思う。緊張感のあるノーマルモードと、ノーマルモードをクリアした後に選択できるNew Game Plusが提供できて、俺たちは満足だよ。

――そもそも、『Hyper Light Drifter』はなぜアクションゲームになったのでしょうか。

Preston氏:

アクションゲームの感覚が好きなんだ。説明するのは難しいが、アクションゲームの感覚がとにかく好きだ。ターンベースのゲームも好きだが、今後やるかといえば、まずないだろうな。

――難易度と同様にサウンドも『Hyper Light Drifter』を形作るうえで非常に重要なものだと感じます。なぜコンポーザーのDisasterpeace氏を指名しましたか。(※Disasterpeace氏は『FEZ』などに携わる作曲家)

Preston氏:

彼は俺のお気に入りのコンポーザーだった。すべての作品が素晴らしいんだ。

――彼の曲は『Hyper Light Drifter』にすごくマッチしていますよね。偶然出会ってうまくはまったような相性にも感じます。

Preston氏:

いや、偶然ではない。俺は彼の才能が俺たちの作品に完全に合うと判断した、だからこそ彼を指名したんだ。

――『Hyper Light Drifter』ではDisasterpeace氏のサウンドは、あまりゲーム中で全面に出てこず静かな印象です。一方で、常にゲームプレイに合わせて壮大な音楽も流れます。これも意図的なものですか。

Preston氏:

ああ。より「雰囲気的」でエリアやテーマに合わせて音楽を流したり止めたりしている。

――Disasterpeaceには、作曲する際にほかになにか注文しましたか。

Preston氏:

時々あったな。もちろん、曲ごとに細かい注文を聞いてもらった。すべての曲には意味があるから。

――どの曲にもこだわりがあると思いますが、Alexさんが特に気に入っている曲はありますか。

Preston氏:

最初に作ってもらった曲である「Abyss」だ。それか、北の山を登る時の曲だな。

――私はサウンドトラックの4曲目にある「Titan」が好きです(笑)。

Preston氏:

いい曲だろう。(笑)

「制約」が生んだゲームデザイン

――16bitのゲームを作るというのは最初から考えていましたか。

Preston氏:

ああ。解像度などに制約がありながら、美的な作品を作りたかった。

――制約というのは、開発という点で、ですか。それともゲームプレイという点で、ですか。

Preston氏:

両方だ。制約からクリエイティブな解決策が生まれるし、目的が明確になる。

――この時代に、制約を自ら課すというのは難しいものだと思います。なぜ制約を課したのですか。

Preston氏:

限られた予算で開発を進めるために、いくつかのルールが必要だと思ったからだ。

――現実的ですね。たとえば、どういった部分が制約によって恩恵を受けましたか。

Preston氏:

時間と経費は常に制約があった。だからこそ、もっとも重要であった、デザインとストーリーテリングに集中しなければいけなかった。結果的に、そうした試みによって道が狭まったことで、余分な要素をそぎ落とすことができ、必要な部分を洗練させることができた。

――Kickstarterの大成功があっても、制約をつけるという方針は変わりませんでしたか。

Preston氏:

Kickstarterの成功はすべてを変えた。可能性を広げて視野を広めた。しかし俺たちは現実的であるというルールは変えなかった。

――地に足をつけるのは大変だったのでは。

Preston氏:

俺たちは、自分の望むゲームを作りたいと願い、チームメンバーの話を聞くことで、ゲーム開発に集中し続けていた。それと、俺の健康の問題がゲーム開発をより集中させ、やる気を引き出した。

――そういった点も制約ですよね。スタジオ名が「HeartMachine」であることは、Alexさんの健康と関連したものと聞いています。

Preston氏:

まさに。俺の生まれつきの病が、スタジオ名と深く関係している。

――差し支えなければ、病について教えていただけますか。

Preston氏:

もちろんだ。俺はファロー四徴症と呼ばれる先天性の重度の心臓病を患っている。小さいころから心臓に穴がふたつあって、ひとつは処置しているが、もう片方はずっとそのままだ。2015年11月に人工のバルブを胸部にはめこんでいる。

――そういった環境でゲーム開発を続けるのは大変だったのでは。

Preston氏:

俺の体調はいつも変動している。いつだって必死なんだ。

――その話を聞くと『Hyper Light Drifter』の主人公が吐血する演出を思い出します。吐血する意味はもちろん、ゲーム内で完結している話だとは思いますが。

Preston氏:

あれは、小さなスプライトで病を表現する演出だ。もちろん、こうした吐血は主人公の内面が病んでいることにも関連している。確かに俺の容態に似ているが、似て非なるものだ。

――病による影響は大きかったですか。

Preston氏:

俺はいつも病によって失われた時間を埋め合わせるために、全力を尽くしている。俺がいない間でも、チームが自立的に動くようにもしてもらっている。俺の個人的な問題がプロジェクトにネガティブな影響を与えないようにベストを尽くしたが、そうした心がけを常に果たすことはできない。それが現実だった。

――開発において、一番辛かった時期はいつでしたか。

Preston氏:

ずっとだな!始まりからリリースまでずっとストレスだらけだった。俺たちは信じられないくらいナーバスだった。

――そんな過酷な事情が背景にあったんですね。そもそもPrestonさんがゲーム開発者を目指したのは、どういった経緯があったんでしょうか。

Preston氏:

いつだってビデオゲームが大好きだった。兄の遊んでいるところを見たことがきっかけだった。

――お気に入りの16bitゲームなどはありましたか。

Preston氏:

お気に入りを決めるのは難しいな。『スーパーメトロイド』や『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』、『ファイナルファンタジー6』や『スーパーマリオRPG』を溺愛してる。それ以外にも30以上同じくらい愛するゲームをあげられるね。

――日本の作品が多いですね。

Preston氏:

小さいころから日本には憧れがあって、訪れたいと思っている。すぐにでも探索したいぐらいの素晴らしい場所だろうね。日本のゲームからは、デザイナーとしてもゲーマーとしても大きな影響を受けているし、そうあり続けるだろう。並外れた、そして伝説的な開発者がたくさんいる場所だ。今年も日本からリリースされるすばらしいゲームを見るのが楽しみだ。

――僕も楽しみです。(笑)ところで、『Hyper Light Drifter』を始める前はどのようなことをされていたんですか。

Preston氏:

ゲーム作りには携わってこなかった。『Hyper Light Drifter』が俺にとっての最初のプロフェッショナルな仕事だ。

――最初に作ったタイトルが世界的な評価を得て、大ヒットを記録したんですか。驚きです。どのようにチームメンバーを集めたんですか。

Preston氏:

チームのメンバーは友人か、もしくは友人の友人だった。みんな旧知の仲だ。俺には人脈があったので、議論や決断をくだす時はいつもシンプルな判断ができた。

――友人とお金の絡むビジネスをするというのは、難しいことのようにも思います。チームメンバーとは、仕事仲間として接しましたか、それとも友人として接しましたか。

Preston氏:

俺たちは友人になってからはずっと友人のままだ。仕事の最中もいつだって友好的であり続けるよ。

――だからこそ、難しい時期も乗り越えられたんですね。ちなみに、次回作にはもう取り組まれていますか。

Preston氏:

イエス。

――楽しみです。最後に日本のプレイヤーへメッセージをお願いします。

Preston氏:

俺たちのゲームをどうぞ楽しんでほしい。それと、開発者をいつもサポートしてくれてありがとうと言いたい。ゲームはみんなで共有できる、信じられないぐらいすばらしい体験だ。だから俺もみんなのために、そうした冒険を生み出し続けたいと思っている。

――ありがとうございました。

国内向けPlayStation 4版『Hyper Light Drifter』は、ダウンロード版(税込2480円)とパッケージ版(税込3980円)が用意されており、パッケージデザインはコザキユースケ氏が担当している。パッケージ版はやや価格が高いが、マニュアルやマップが同梱されている。また、本作は難しいことで有名であるが、イージーモードや、ローカルでの2人での協力プレイが用意されており、幅広いオプションが選択可能だ。

『Hyper Light Drifter』を一度遊んだかたも、そうでもないかたも、今回のPlayStation 4版の発売を機会に、美しさと混沌が入り混じる世界を駆け抜けてみてはいかがだろうか。

取材協力:PLAYISM

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。