『Dispatch』レビュー。二つの「落ちこぼれによる再起の物語」が重なって生まれた、新たな選択型ADVの金字塔

『Dispatch』は新たな選択型アドベンチャー・ゲームの基準となるであろう見事な作品である。

かつて、『The Walking Dead』(2012年)で世界中のGame of the Yearを獲得し、「選択型アドベンチャー・ゲームの第一人者」として名を馳せたTelltale Gamesという会社があった。だが、同作の成功が足かせとなり、厳しい局面を迎えた同社は、2018年に突然の閉鎖を迎える(2019年よりLCG Entertainmentが商号を引き継いだ)。

現場と経営陣の対立、繰り返されるレイオフ、労働環境の悪化、そして生まれた作品がもたらす新たな悪評……。世界が認めるほどの才能を有するにも関わらず、蔑ろにされ、見捨てられ、さらに落ちぶれていくという同社の末路は、残念ながら今のゲーム業界においても、多くの企業が辿っている道のりに他ならない。

だが、もしこれがヒーロー映画であれば、悲劇的な第二幕を終え、逆襲のカタルシスに満ちたクライマックスの第三幕を迎える瞬間でもある。元Telltale Gamesの主要メンバーによって立ち上げられたインディー・スタジオAdHoc Gamesによる初の作品『Dispatch』が、「失敗して落ちぶれた元ヒーローと元ヴィランによる再起の物語」を描いているのは、きっと偶然ではないだろう。2025年10月にローンチを迎えた同作は瞬く間に大きな支持を集め、新たな熱狂を生み出した(1月29日には、待望の国内PS5/ Nintendo Switch版がリリースされている)。

そうして彼らは、ゲーム業界の第一線に自力で帰ってきた。『Dispatch』はTelltale Gamesから受け継がれた才能が遺憾なく発揮された熟練のストーリーテリングと、ジャンルの限界を拡張する高品質なアニメーションが融合した、新たな選択型アドベンチャー・ゲームの基準となるであろう見事な作品である。

失意の元ヒーローに待っていた、“派遣担当”としてのセカンドライフ

『Dispatch』の舞台となるのは、超人的な力を持つヒーローたちが日常的に活躍している架空のロサンゼルス。主人公であるロバート・ロバートソン三世(通称、ロバート)は、先祖代々受け継いできた強力なロボット・スーツに騎乗して戦う、伝説のヒーロー「メカマン」として名を馳せていたが、ゲーム冒頭で起こる「ある事件」をきっかけに引退を余儀なくされてしまう。

うだつのあがらない日々を過ごしていたロバートだが、その様子を見ていた現役のスーパーヒーロー、ブロンド・ブレイザーからの熱心な誘いを受け、彼女が所属するSDN(スーパーヒーロー・ディスパッチ・ネットワーク。ブロンド・ブレイザーを含む所属ヒーローたちを派遣し、人々の困りごとを解決する会社)のディスパッチャー(派遣担当)として、第二のキャリアを歩み始めることになる。だが、彼を待っていたのは、SDNによって「フェニックス・プログラム」と銘打たれた、更生プログラムに参加する元ヴィランたち、通称「Zチーム」だった。

Zチームのメンバーは、人間とコウモリのハイブリッドで一度暴れたら手が付けられないソナー、無類の怪力だが戦闘時には執拗に相手の股間を狙い続けるパンチアップ、光を操りながらも並外れたカリスマ性が暴走するプリズムといった具合に、さまざまな「一般社会や規範にはまったくもって馴染めないが、やる時はやる」というキャラクターばかりだ(トドメと言わんばかりに、一人残らず大量の下ネタを放ちまくる)。そんな連中が、“ザ・一般的な白人男性”な見た目&口調のロバートからの命令を素直に聞くはずもなく、数え切れないほどのトラブルと試行錯誤を重ねているうちに、ロサンゼルスに巨大な脅威が忍び寄っていく。

“ゲームの当たり前”を超える高品質なアニメーションが生み出す、今までにない没入感

『Dispatch』のゲームプレイは、映像(アニメーション)中にリアルタイムで表示される選択肢を選びながら物語を進める「ストーリー・パート」と、各地で巻き起こるトラブルにZチームメンバーを派遣して対処する「ディスパッチ・パート」に二分される。

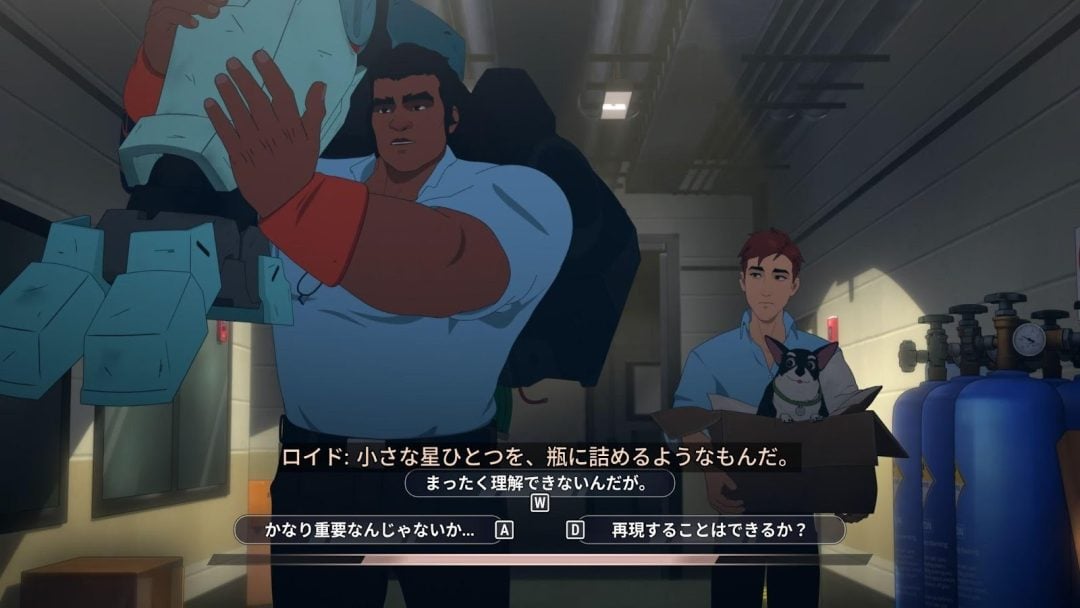

ストーリー・パートに関しては、『Detroit: Become Human』や『Life is Strange』といった従来の選択型ADVと大きくは変わらない(ただし、プレイヤーがキャラクター自体を操作する場面はない。QTEも用意されているが、オプションでオフにすることができる)。選択が求められる場面は、その場の気分を表現する程度から、シナリオ全体に絶大な影響を与えるものまで幅広く、内容によっては特定のキャラクターと主人公の関係性にも変化が生まれる。とはいえ、フォーマットとしてはかなり古典的なもので、この手の作品に触れたことがあれば、真新しさはほとんどないだろう。だが、それでも本作が多くのプレイヤーに極めて強い印象を残しているのは、何よりも「アニメーションの質が並外れている」という点に尽きる。

従来の選択型ADVの映像パートといえば、“映画やドラマとは別のものである”というのがある種の暗黙の了解となっており、プレイヤーの多くは(会話シーンの延長のような映像や、わざとらしいQTEに触れながら)「これはゲームである」という前提のもとに、作品に接してきたように思う(そもそもゲーム会社主導のもとに作っているのだから当然だ)。

しかし、『Dispatch』のアニメーションは、カット割りやカメラアングル、ライティング、細かな動きなど隅々まで丁寧に磨き上げられており、完全に一つの映像作品として成立するレベルの品質を誇っている(特に、後半のエピソードに登場する“タコスを食べる”シーンの出来栄えは、それだけでも買った価値があると思えるくらいに素晴らしい。個人的には、初めてQTEだからこそできる演出があると思い知らされた)。

実際、『Dispatch』はアニメーション・シリーズとして配信されたとしても一定の評価を得ることができただろう。ドラマ『Breaking Bad』のジェシー・ピンクマン役で知られるアーロン・ポール(ロバート)をはじめとした豪華キャストの演技も素晴らしく、軽妙でウィットに富んだライティングも相まって、プレイを重ねるごとにその世界観に夢中になってしまう(実在の楽曲を含むポップ・カルチャーの引用のセンスも素晴らしい)。だが、本作は選択型ADVであり、次々と登場する選択肢に応じて即座に台詞やストーリーの展開が変化していくのだから驚くほかない。

主人公の“実業務”を通して、より深く作品の世界へと導くディスパッチ・パート

一方、ロバートの実業務に相当するディスパッチ・パートに関しては、言葉で説明するのが難しいのだが、端的に言うと「ロサンゼルス全体を舞台とした、簡易的なタワーディフェンス」のような感じである。

メイン画面となるPCのディスプレイには、各地で発生したトラブルがポップアップし、その詳細と必要な対処を知ることができる。Zチームの面々にはそれぞれ得意・不得意があるため、内容に応じて適切なメンバーを派遣し、事態を解決しなければならない。また、『Dispatch』のロサンゼルスではどうかと思うくらいトラブルが頻発するため、常に派遣できるヒーローを残しておくといったリソースマネジメントのスキルも求められる。

さらに、相手は元ヴィランのZチームである。場合によっては派遣先で新たなトラブルを巻き起こしたり、メンバー同士で対立したりと、火に油を注ぐような局面も多発する。そうした状況のなかでも、優秀なディスパッチャーは落ち着いて適切な対処法を選び、実行に移していく。そうなるために最も必要なのは、何よりもメンバーの個性を理解するということだ。最初は筆者も手こずっていたが、ゲームを終える頃には、特にステータス画面を見ることなく、効率的に業務を進められるようになっていた。

分かりやすく高品質なストーリー・パートと比較すると、ディスパッチ・パートの内容は(ゲームとしては)コンパクトなものだ。一見すると、蛇足のように感じてしまうという人もいるかもしれない。だが、『Dispatch』の魅力は、このパートを物語の一部として自然に組み込んでいるという点にある。

序盤こそ、「さぁ、仕事の時間だ」といった具合にディスパッチ・パートに切り替わるが、物語が盛り上がっていくにつれて、UIを大胆に活用した展開や、プレイヤーの操作がアニメーションと見事にシンクロする場面など、これが「ロバートの実業務」であることを活かした演出が次々と飛び出していく。

何より、ディスパッチ・パート中は「業務に集中させてくれ!!」とロバートがキレる姿が目に浮かぶくらいにZチーム全員が喋りまくる。ある時はチーム内で煽り合い、ある時にはチーム総出でロバートを煽り倒すその光景は、(本人にとってはこれ以上ないほどの悪夢だが)海外のコメディ・ドラマを見ているような楽しさに満ちているし、キャラクターに対する深い理解に繋がる。

ストーリー・パートで登場キャラクターたちの活躍を表情豊かに描き、選択肢を通して「プレイヤーだけの物語」を紡ぎながら、ディスパッチ・パートでは、実際の業務を通してプレイヤー自身をロバートと一体化させて、より深く作品の世界へと導いていく。この2つのパートを巧みに使い分けることで、『Dispatch』は従来の選択型ADVにはないほどの圧倒的な没入感を生み出しているのである。

「悪者たちが善人になる物語」が氾濫する時代に光る、『Dispatch』の誠実さ

ところで、本作のあらすじを見て、どこか既視感を抱いたという人も多いのではないだろうか。「手に負えない悪者たちが、正義の味方になる」といえば、映画「ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結」(2021年)や「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」(2014年)、「サンダーボルツ*」(2025年)といった、近年のアメコミ系映像作品における定番のテーマであり、その背景には「超人的で隙のないヒーローではなく、多くの欠点を抱えながらも力を合わせて頑張る人々に共感する」という社会全体の空気があるように思う。

一方で、こうした作品に触れるたびに筆者が気になっていたことがあり、それは一言で言うと「みんな普通に良いヤツじゃん」ということだ。スーパーマンほど分かりやすい善人ではないかもしれないが、それでも困っている人がいたら、手を差し伸べてくれそうな人ばかりが集まっている気がする。もちろん、共感できないくらい邪悪であれば(映像作品として)大衆の支持を得られないのは事実だが、どうしても引っかかってしまう。

『Dispatch』がこれらの作品を参照しているのは明白だ。だが、それでも新鮮に感じられるのは、ひとえに本作がZチームの面々をちゃんと「元ヴィラン」として扱っていることにある。言い換えると、最後まで彼らは信用ならないということだ。

ネタバレを避けるために詳細は伏せるが、本作はZチームのメンバー全員をしっかりと魅力的に描いたうえで、最終盤に至るまで「本当に彼らを信用するのか?それだけの価値があるのか?」という問いを繰り返す。だが、「そうであってほしい」というプレイヤー側の(ともすれば身勝手な)願望をあえて無視するかのように、シナリオは一筋縄ではいかない展開へと向かっていく。

思うに、こうした瞬間にこそ『Dispatch』は選択型ADVとしての真価を発揮する。一本道の物語であれば、ただプレイヤーの反感を買うだけかもしれない。だが、少なくとも選択肢は与えられているし、どう対処するかは個々人に委ねられている。言い換えれば、その選択に対してしっかりと悩んでもらうこと、そして、責任を取ってもらうことを前提にして本作は設計されている。

一度失敗し、失望した者が「きっとまたやり直せる」と信じて全力で取り組むのは、極めて困難なことだ。ポップなアートワークと数え切れないほどのユーモラスな演出のおかげで「気軽に手に取れる作品」として見事にパッケージングされている本作だが、その核にあるのは、絶望の中で僅かな可能性を目の当たりにした瞬間の葛藤である。

多くの物語が乱立する中で、『Dispatch』は数少ない、「再び立ち上がろうとする人々」に誠実に向き合っているように感じられる作品だ。その背景にあるのは、作り手自身がその苦しみをしっかりと理解しているからなのではないだろうか。

多くの選択型ADVが抱える欠点は健在。それでもなお、ジャンルの新たな基準となる傑作には違いない

ここまで概ね本作を褒める方向で書いてきたが、もちろん、気になるところがないわけではない。特に、選択型ADVにつきものの「分岐が多いように見えて、実際は2、3のルートに集約しているように感じられる」という点は、本作においても同様だ。特にロマンスを巡っては、それ自体を物語の核に据えようとしているところがあり、急な展開も相まって、どこか強制されているように感じてしまう。

また、アニメーションの都合か、すべての選択肢は時間制限付きとなっているのだが、これがなかなかに短く、プレイヤー側の処理が追いつく前にタイムアップしてしまうことが少なくない。アクセシビリティの観点はもちろんだが、(この手のゲームの楽しみ方の一つでもある)複数人でワイワイ話し合いながらプレイする形式があることも踏まえると、「時間制限なし」のオプションを設けてほしいと切に思う。

『Dispatch』は、選択型ADVの第一人者として知られて“いた”、元Telltale GamesのDNAを引き継ぐだけではなく、従来の同ジャンルの作品とは一線を画す高品質なアニメーションと絶妙なライティング、ゲーム全体の巧みな構造によって、その限界を思いきり広げて見せた痛快極まりない作品だ。本作の成功を受けて、開発元は「シーズン2を検討せざるを得ない」と語っており、(出資元の一つでもある)人気クリエイター・チームのCritical Roleとの協力によって、アニメシリーズやグッズ、ボードゲーム化といった展開も予定されている。

本作が選択型ADVの新たな基準を打ち立てたことは間違いない。だが、それ以上に重要なのは、混迷を極めるゲーム業界において、本作の成功が新たな「可能性」の象徴になったということだろう。『Dispatch』のキャラクターたちが語るように、それは決して簡単なことではないのだから。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。