『バウンド:王国の欠片』レビュー 迫りくる憂鬱を、踊ることで打ち消してゆく

『バウンド:王国の欠片』(以下、『バウンド』)は、迫りくる脅威と相対する3Dアクションゲームである。だが、プレイヤーが本作で演じるアクションは銃撃でも剣術でも格闘技でもなく、バレエだ。そのすべての動きが振り付けとなり、脅威を振り払うゲームプレイはすべて演技になる。

『バウンド:王国の欠片』(以下、『バウンド』)は、迫りくる脅威と相対する3Dアクションゲームである。だが、プレイヤーが本作で演じるアクションは銃撃でも剣術でも格闘技でもなく、バレエだ。そのすべての動きが振り付けとなり、脅威を振り払うゲームプレイはすべて演技になる。そして迫りくる脅威とは、実体のある敵ではなく自らの憂鬱に沈み込んでゆくことである。

バレエが題材になる作品は一見優雅な印象がある。だが実際にはあまりに厳しく、心を折るような内容が少なくない。アカデミー賞にノミネートされた映画の「ブラック・スワン」は、「白鳥の湖」を演じることになったバレリーナがそのプレッシャーの中で精神を崩していく内容である。漫画の「舞姫 テレプシコーラ」は、主人公ら中高生たちがバレリーナを目指す一見明るい内容を期待させるのだが、成長期にある身体で無理をして減量をしたり、家族をはじめとする周囲から過度の期待をかけられたりして、肉体的にも精神的にも追い詰められていく。

以上に挙げたバレエを題材にした作品に共通しているのは、バレリーナ本人にかかる負荷の重さだ。バレエを演じるために体脂肪を限界まで落とし、かつ柔軟な身体にしながら厳しい振付けを身に着ける肉体的な負荷はもちろん、プライベートでも母親が主人公をバレリーナにさせようとプレッシャーをかけてくる。たたでさえバレエ自体が身体を緊張させる動作を要求する中で、強い期待を寄せる家族との関係によって精神にも影響をきたし、逃げ場がなくなってゆく。

物語の中で主人公たちにかけられていく負荷はどうしようもないくらい大きい。だがそれは、わずかな時間演じられるバレエの演技のなかで解き放たれていくのである。『バウンド』にてプレイヤーが体験するのは、まさにそうした緊張や負荷から生まれた憂鬱を踊ることで振り払っていくゲームプレイなのだ。

ひとりの女性が過去の記憶に向かい合う冒険

ひとりの妊婦が車から降り、海岸の家に向かう。その表情には憂いが見える。砂浜を歩く途中に彼女は手帖を取り出し、眺め始める。手帖には不思議な絵が描かれている。抽象的な四角形や三角形が描かれる中に顔のない人物たちが立っている。女性が絵を眺めていくと奇妙な世界へとシーンが変わる。

そこは手帖に描かれていた絵のような、膨大なキューブが海のようにうごめく世界だった。一人の少女が目を覚ます。そこは王宮のような場所で、女王の姿をした人物が彼女を「姫」と呼びかける。「怪物が私の王国を破壊しています。すぐに止めてくるのです」。そう一言、姫に命じる。

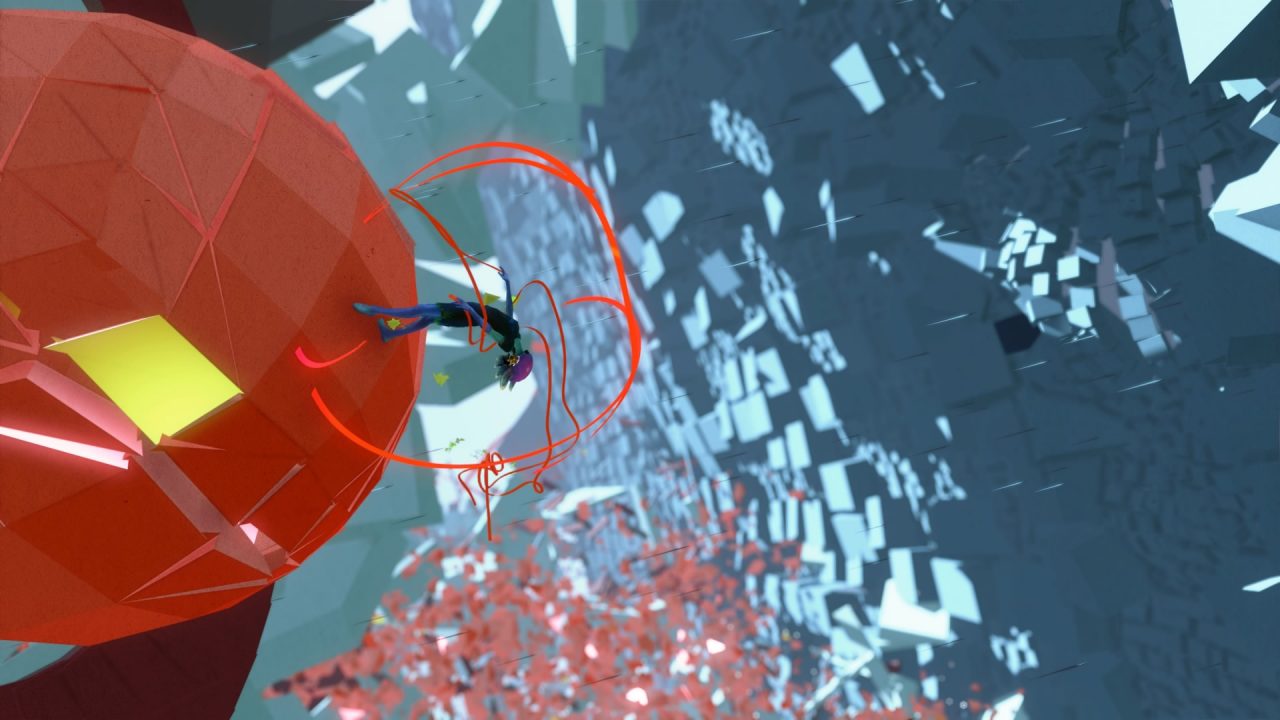

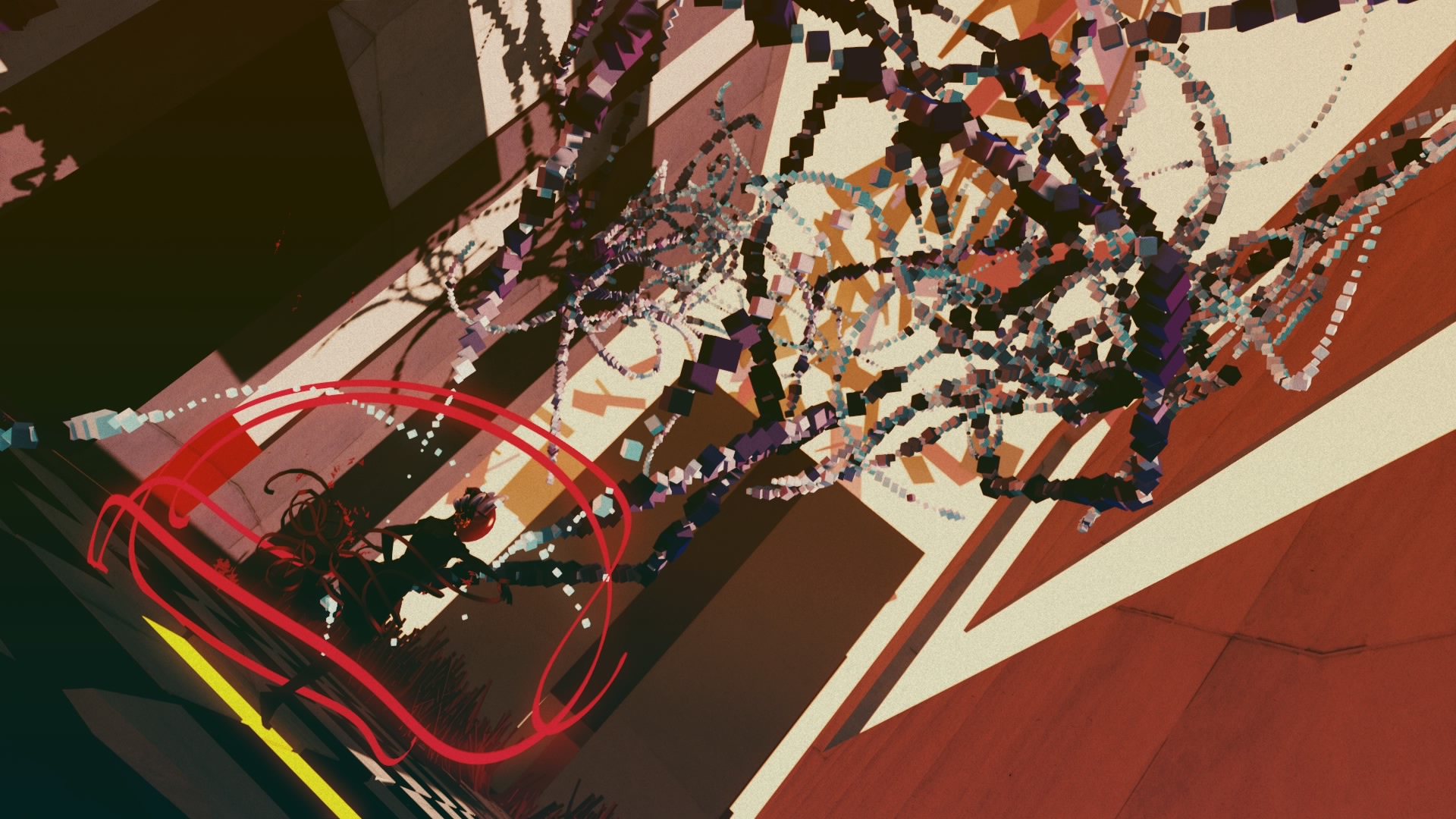

姫が進む先には怪物が暴れているのが見える。そこに向かう道のりには青い欠片がばら撒かれている。姫は欠片を集めていきながら、怪物のもとを目指していく。その先には集まった欠片がひとつの絵を形づくっていた。次の瞬間に黒い影が姫に襲い掛かり、苦痛のあまりうずくまってしまう。暗闇の中を膨大な欠片が舞い散る空間にシーンは切り替わる。徐々に欠片が組み合わさっていき、具体的な姿が現れていく。それは妊婦の少女時代の、家族が壊れてゆく記憶だった。そう、手帖に描かれた絵を反映したようなキューブが蠢く世界は、妊婦の過去の記憶が寓話のようになった世界なのだ。これから生まれてくる子供と家族を築けるのだろうか。また昔のように壊れてしまうんじゃないか……苦痛の中で姫が踊り始める。痛みは和らいでいき、妊婦は過去の記憶を受け入れてゆく。

『ベヨネッタ』を情緒的な切り口でデザインしたような作品

『バウンド』は実際のところプラチナゲームズの代表作『ベヨネッタ』に近い。あのハイテンポなアクションゲームとアーティスティックな『バウンド』がどう近いのかを説明するとこうだ。多くの敵を迎え撃ち華麗なコンボで殲滅していく様は、まるでダンスのように迫りくる困難を振り払っていくかのようだ。主人公ベヨネッタが少女時代の自分と出会い記憶を探り当てていくシナリオや、巨大な敵に相対する光景、そして天地が反転し重力が真逆になるステージ構成なども『バウンド』と重なる。

『Braid』や『LIMBO』をはじめ、『スーパーマリオブラザーズ』に代表されるような2Dアクションゲームを情緒的な方向性やストーリーテリングに特化させたデザインの作品は、近年のインディーゲームの潮流と共に数多く現れている。3Dアクションにて情緒的なデザインを施した作品には『ICO』や『ワンダと巨像』などがあるのだが、『ベヨネッタ』や『ニンジャガイデン』のような“迫りくる脅威と徹底的に戦う”デザインの3Dアクションで情緒的な切り口の作品はいまのところ少ない。『バウンド』はその切り口を再構成した作品だとも言える。

デモシーンと3Dアクションの方法論のミックス

『ベヨネッタ』を情緒的な側面で再構成したようなアプローチを行った理由には、やはり本作のデベロッパーであるPlasticが純粋なゲーム制作チームではないことが大きい。ではどんなチームなのかというと、彼らはもともとデモシーン出身のチームなのだ。

Plasticのデモ作品のひとつ『Final Audition』。膨大な数の幾何形体の3Dモデルがうごめくプログラムは、後の『バウンド』を思わせる。

ハイエンドなPCから往年のAmigaやCommodore 64のように限定されたスペックのプラットフォームを使い、 リアルタイムでCGアニメーションを実行するプログラムであるデモ(Demo)。デモシーン(Demoscene)とは、このデモを見せ合う文化の総称である。デモシーンはプログラムを披露する場というだけではなく、ビデオゲーム界隈やメディアアートにも影響を与えてきた。Plasticはそこで1997年より活動してきたチームなのだ。

Plasticの制作したデモはvimeoの公式チャンネルで観ることができる。また、Youtubeでもデモシーンの膨大な作品が公開されている。最近のデモシーンと日本国内の動向に関しては、CEDEC 2016のセッションをレポートしたIGN JAPANのこちらの記事が詳しい。いずれも『バウンド』の背景を知るうえで大いに参考になるだろう。

アーティスティックな切り口のゲームデザインは『風の旅ビト』をはじめ数多く、一見「雰囲気」ということで一緒くたにされがちだが、実際は製作チームごとに方法論は違う。Plasticのビデオゲームはデモシーンの方法論にてゲームデザインを行っていることに特徴がある。はじめてPlayStationでリリースした作品『Linger in Shadows』は、映像を早送りや巻き戻しするを行うことで謎を見つけていくというゲームデザインであり、そのままそれはデモをそのままゲームプレイに組み込むするという構成をとっていた。続く『Datura』では、プレイヤー自身が世界を探索したり考察させたりする『Myst』的なアドベンチャーゲームの構成を取っていたが、ぎこちない出来であったことは否めない。

そうして経験を積んだのちに辿り付いた第3作が本作『バウンド』である。姫の繊細なバレエのアニメーションはもちろん、うごめくキューブの海に代表されるように、通常の3Dアクションと比べても膨大な数の3Dモデルが常時表示され、高いフレームレートを保ったまま動きまわる。姫の移動にあわせてひび割れのアニメーションが起こるなど、まるでプラットフォームの処理能力ぎりぎりのところまで引き出すようにデモを作る手つきで、3Dアクションを作り上げているのだ。

R2ボタンを押せば、憂いは晴れていく

『バウンド』はPlasticがPlayStationでリリースしてきた作品の中でも、持ち味を生かしたままメジャーなデザインを取り込んでいる。やはり前2作がゲームデザインやシナリオ共に具体性が足りず、既存のジャンルとはかけ離れていたためか、『バウンド』では先述の3Dアクションの構成に加え具体的なシナリオを組んでいる。

主人公の女性の憂いの物語をベースに、プレイヤーをもっとも体験させたい動作に導いてゆく。それはたったひとつのシンプルな動作だ。姫に黒い影がまとわりつき、過去を振り返ることに怯え、動きを止めたその瞬間に、コントローラーのR2ボタンを押しっぱなしにすればいい。姫の両手から鮮やかなリボンが広がる。華麗な踊りが始まる。それはありとあらゆる障害や憂鬱を払う。まとわりつく黒い影、巨大な怪物の恫喝、足元に絡まる草、辛い過去の記憶、それらすべてを打ち消していく。憂いは晴れていくのだ。迫りくる憂鬱をはねのけるように踊り、美しい音楽が彩る体験は唯一無二だ。それがPlasticが腐心してきたであろう、デモとゲームデザインの方法をミックスさせる完成形である。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。