『巨影都市』レビュー。なぜ「にせウルトラマン」なのか、フルプライスタイトルで真摯に成し遂げられた“正気ではないセンス”

滅多にないことだが、『巨影都市』をプレイしているあいだ、ゲームの内容のことよりも遥かに強く「この企画はどうやって通したのだろう?」という素直で率直な疑問について考え続けた。この企画を考えた人間がどういった方向性で、会社の上層部にプレゼンをしたのかという疑問。そしてこの企画にゴーサインを出した人間は一体どういった損得勘定をしたのか。

家庭用ゲームの始祖を数年前に逝去したラルフ・ベア氏の「オデッセイ」とするならば、その試作機である「ブラウンボックス」の完成は1969年のことになる。それからもうじき半世紀が経ち、世界的に見れば家庭用ビデオゲームの市場は膨張を続けているといっていい。技術的革新も進み、リアル志向は留まることなく、感覚そのものに訴えかけてくるハイクオリティでフォトリアリティに溢れた作品が日々世に送り出されている。一方で、その体験を生み出すための費用もまた半世紀前とは次元が違っている。『Grand Theft Auto V』の約260億円はその代表格といえるが、そこまで天文学的な数字を引き合いに出さなくても、開発費が数十億円かかっているゲームはもう珍しくない。ちなみに続編が現在開発中の『シェンムー』は、一作目に70億規模の金額が投じられたものの、開発費の回収もままならなかった。ゲームの出来不出来とはまったく関係ない所で、ゲームコンテンツには膨大な金額と多くの人生、長期の時間を丸々ベットする、ギャンブルに似たような部分があるのは否めない。しかも開発費の高騰と共にその賭けは分が悪くなっているのは間違いなく、ゲーム産業が巨大IPの続編や派生、リメイクの乱発や版権ビジネスに走ってしまうのは、必ずしも責められることではない。大きくなってしまった組織というのは「費用対効果」という、誰もが理解しているくせに実は誰もが心の底からは信用していない言葉のマジックに勝てないようにできている。たとえそれが産業そのものの衰退と縮小を意味していたとしても、だ。

滅多にないことだが、『巨影都市』をプレイしているあいだ、ゲームの内容のことよりも遥かに強く「この企画はどうやって通したのだろう?」という素直で率直な疑問について考え続けた。この企画を考えた人間がどういった方向性で、会社の上層部にプレゼンをしたのかという疑問。そしてこの企画にゴーサインを出した人間は一体どういった損得勘定をしたのか。そしてもっとも大きな疑問は、「このゲームが企画段階で想定した主要マーケットは一体どの層なのだろう」ということだ。

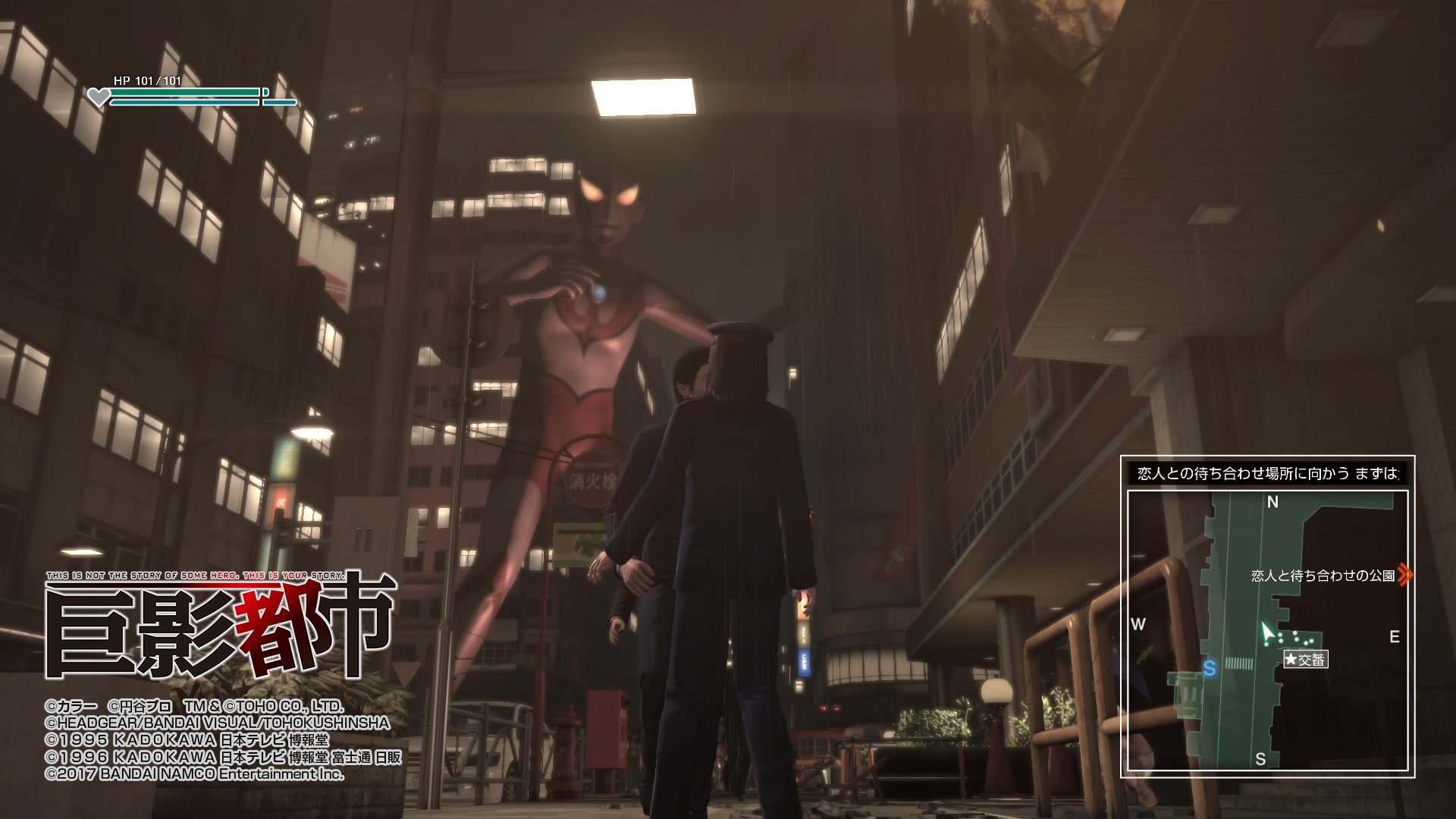

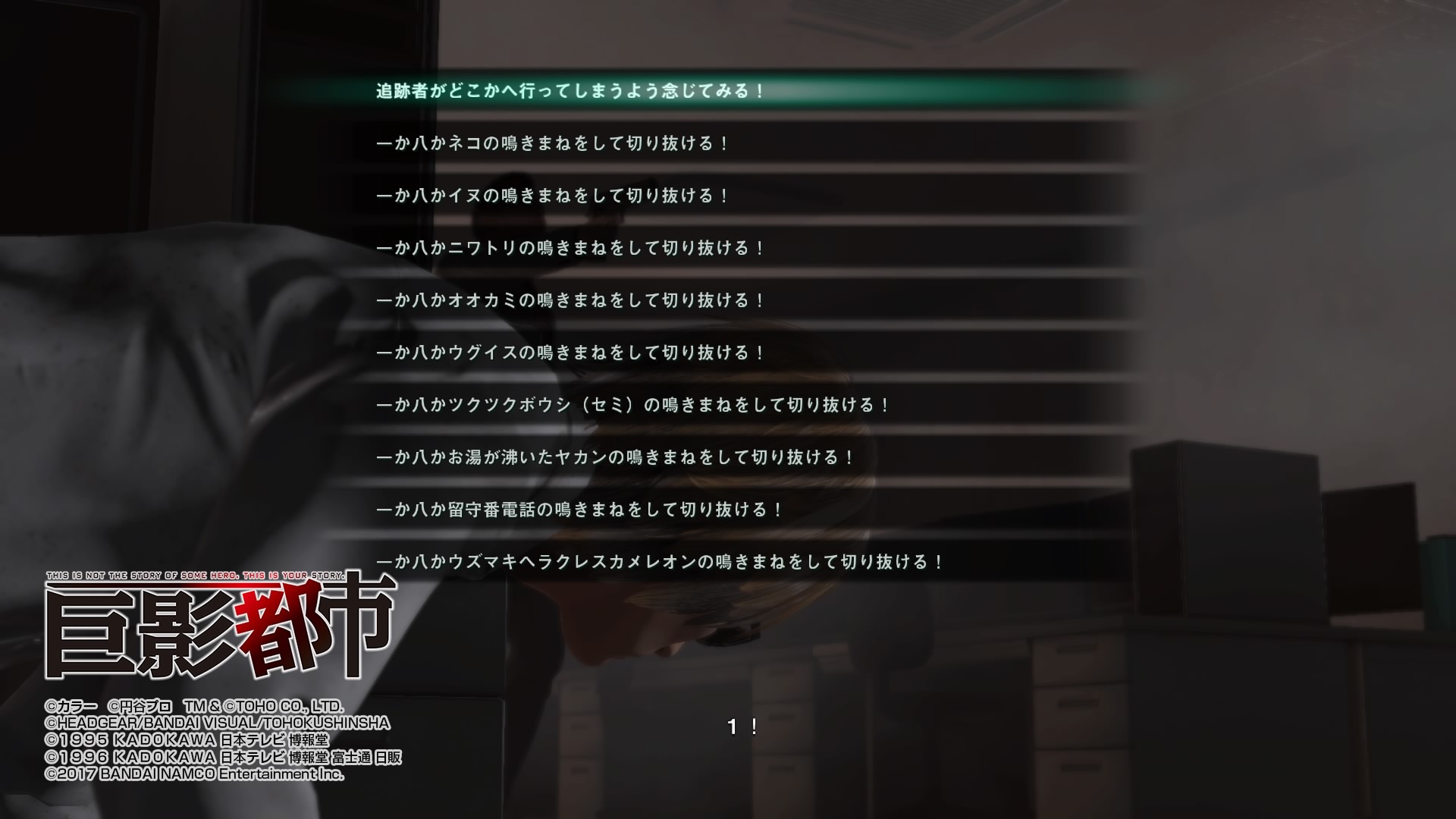

先に一通りゲームの解説をすれば、一見『絶体絶命都市』シリーズの流れを組むサバイバルアドベンチャーのような本作は、どちらかといえば「ジェットコースタームービー」のような構造をしている。一章一章は極めて短く、それぞれにウルトラマンやガメラ、ゴジラやエヴァンゲリオン、パトレイバーといった、映像作品に出演している「巨大なキャラクター」が登場する。この巨大なキャラクターたちが戦っているあいだ、プレイヤーは彼らの巨体や攻撃をすり抜けて目的地を目指し、たどり着いたら次章に移行するという実にシンプルな作りになっている。危険を察知したら回避アクションで大抵その場をしのげるため、難易度はそう高くない。たまに車やフォークリフト、バイクや馬に乗りつつ、ほぼ一本道のステージ上を駆けずり回っているうちに章は終了する。

コスチュームの収集要素や軽いサイドクエストなどもあるにはあるが、本編の展開に大きな変化があるわけではない。そこそこの収集要素があり、かつゲーム本編自体はボリュームが少ないのに、周回引継ぎがないというのは致命的な欠点だが、こちらはアップデートで解決されるという。ただし、発売前にその欠点については気づいておいて欲しかった所ではある。処理落ちの問題とゲーム内UIの異常な重さもあるにはあるが、個人的にはこちらもゲームとしての大きな問題として挙げるつもりはない。そもそも『巨影都市』には世界観やビジュアルなどを除いたゲーム性の部分に関して、ほかの作品と比較して突出している特徴はほぼ一切ないのだ。ここについて評するのはまさに暖簾に腕押しであり、ないものを論じることは労力の無駄である。一本道で展開されるストーリーにも整合性の欠片も感じられず、完全なるご都合主義そのものである。ただ、そもそも複数の作品の巨大キャラクターがひとつの舞台に出現するというご都合主義を許容するための設定なので、そこをとやかく突っ込むことは無粋だろう。

しかし、このゲームが箸にも棒にもかからないかといえば、筆者の心の奥底の違和感が浮かぶ。それは、こういった類のゲームの「需要」を眼前に突きつけられたという事実を無視してはいけないという、ひそやかな使命感である。

筆者が本作の購入を決めたのは、9月に幕張で開催された東京ゲームショウでの試遊だった。そこでプレイできたのは最序盤の約10分程度だったろうか、40分ほど並んでようやく試遊台についた筆者を待っていたのは、『巨影都市』の売りである巨大キャラクターで最初に登場する「にせウルトラマン」の姿だった。「にせウルトラマン」。一体このゲームは誰に向けてゲームの導入部に「にせウルトラマン」を登場させたのか。「にせウルトラマン」とは、1966年11月にテレビ放映された初代「ウルトラマン」18話に登場するザラブ星人の変身した姿である。もちろん、そのザラブ星人を当時放送に見ていた層に向けて登場させたわけではないことは理解できる。オンタイム視聴していた当時10歳の少年は、現在すでに還暦を迎えている。

「ウルトラマン」くらいの名作になれば再放送も繰り返され、ザラブ星人が他の派生作品に登場していることもあり、まったく見る機会がないキャラクターとまではいわないが、バルタン星人などとくらべればそこまで知名度の高い星人ではけっしてない。そんな知る人ぞ知る「にせウルトラマン」が、特になんの説明もなしに登場するが、大部分のプレイヤーはあの特徴的な目の造形を見て「にせウルトラマン」だと認識するだろうか。おそらくほとんどのプレイヤーはわからず、本家本元の「ウルトラマン」だと認識する者もいるはずだ。ゲームではその「にせウルトラマン」と「ウルトラマン」の戦いの渦中で右往左往する主人公を描き、その後その戦いがどうなったかに焦点を合わせずに、物語は進行することになる。巨大キャラクター同士の市街戦を一人の人間の視点で体験するのを主眼においたゲームであることを考慮しても、さすがに非常に高いカオス度合いである。

違和感は続く。「機動警察パトレイバー」の章では、TVバージョンと漫画バージョンで微妙に登場レイバーが異なる98式AVとグリフォンの戦いのシーンを使い、わざわざTV版だけに登場する「エイブラハム(漫画版はキュマイラ)」に搭乗できるという拘りっぷり(ただしジェットストリームアタックはしない)。かと思えば、複数の「ウルトラマン」作品に登場し、その優れた造形で今でも根強い人気を誇る「ダダ」は、初登場時のとおりに「ミクロ化光線」を使い人類の標本化を目論む。「ゴジラ」では数ある「メカゴジラ」の中からミレニアムシリーズの「三式機龍」が選ばれているのも、なんとなく不思議な気持ちになる。「ギャオス」の数とその同士討ちを見れば、それが平成ガメラ三部作における「ガメラ 大怪獣空中決戦」の「ギャオス」であるのではないかと類推できるだろう。「ソルジャーレギオン」と「レギオン草体」を出演させるなら、「レギオン」も出してやってくれよと「ガメラ2 レギオン襲来」を観たことのある誰もが思う。最終章の出演怪獣など、見る人がみれば脱力することうけ合いの謎ピックアップだ。

些細な違いではあるが、該当作品を鑑賞したことのあるファンであればわかり、わかる故の違和感も同時に持つ。本作には、そんな必要なのか不必要なのかわからない感情を喚起させる細やかなチョイスがある。しかし、そんなことは些細なことと言わんばかりにストーリーは全力疾走で駆け抜け、巨影達の狂宴とは無関係に唐突に物語は終わる。はっきりと言ってしまえば、『巨影都市』というゲームは、本質的に“巨大キャラクターがなんであろうと別に構わない”のだ。オリジナルの巨大キャラクターが出てきて暴れまわっていても、ゲーム上もストーリー展開上もまったく問題ない作りの中で、年代も関連性もない版権キャラクターをわざわざ使い、「わかれば少しだけ面白いでしょう」という贅沢極まりない使い方をさらっとしてしまう。まるで商業ゲームならではのラグジュアリーさで同人ゲームを作ったかのような本作を見れば、プレイヤーは「責任者は何を考えてるんだ」と思うはずだ。笑っていいのかどうかさえもうよくわからない。たぶん笑えばいいのだろうが。

誤解のないように言っておけば、筆者は本作を断罪するつもりでこの稿を書いているのではない。ただ版権をここまで「紙」のように扱ってしまえるこの感性を見て、死角から頭を金づちで殴られたかのような衝撃を受けたのは事実である。ここまで振り切って時間と金と労力をこの方向に振っていった製作陣に対して、友達になれるとは決して思わないが、敬服に値するとは真剣に思っている。なにより『巨影都市』は、ごく個人的で狭いツボに完全に刺さっているのだ。アップデートで周回可能になれば、筆者はプレイを再開してプラチナトロフィー取得まではやりこむだろう。

なにより驚きなのが、ゲームレビュー上本来するべき話ではないが、本作の売り上げがそれなりに伸びたという点である。版権モノがオリジナルより売れやすいのは理解できる。コンセプトに新しさを感じるのもわかる。だが、この時代もジャンルもほぼ無関係な闇鍋のようなゲーム、どんな層を主要ターゲットと考えているのかさっぱり理解できあにゲームが売れているという事実。そこにはやはり、なんらかの需要があったと考えるべきなのだろう。もしかしたら還暦を迎えた初代「ウルトラマン」世代なのかもしれないし、会社員の「新世紀エヴァンゲリオン」世代か、あるいは妻や子供を持つ「ガメラ」や「ゴジラ」の怪獣マニアなのかもしれない。

しかし実は、開発陣やパブリッシャーはそんな細かなターゲット層を考慮したマーケティング戦略は用意していなかったのではないかと思える。本作が売り上げ的に成功したのは、一昔前は確かにあった「しっかりと予算をかけた上で真摯に制作された正気ではないセンスのビデオゲーム」を好む層が、デベロッパーやメディアの予測を遥かに超えた数存在しているという一つの大きなエビデンスではないのだろうか。ゲームの開発費の高騰は、結果巨大なAAAタイトルしか生き残れないという「状況」を生んだ。それは一面で事実であり、より完成度が高いビデオゲームが評価されるのはゲームの商業、文化的側面としてまったく正しく健全だ。ただし、同じように商業・文化的側面として、トリプルA級ゲームにくたびれた人が軽い気持ちでプレイするゲームを市場が欲している可能性は感じる。もちろん、その路線で戦い続けているデベロッパーもあるにはある。その、目算よりはるかに多い(かもしれない)潜在的な需要の行き着く先が、インディーゲームや同人ゲームだけに集中するのでなく、「商業フルプライス」の挑戦がその中にできるだけ多く存在することが、産業としても文化としても正しく健全なのではないかと本作はあらためて感じさせてくれる。

『巨影都市』が大艦巨砲主義へのアンチテーゼなのか、あるいは艦砲の誤射で明後日の方向に飛んでいった砲弾なのかはわからない。本作を見てどこかのデベロッパーが「時代はこういったゲームを求めてるのだ」と豪快な資金を賭けたギャンブルを試みたとして、たとえ一文無しになってもまったく責任はとれないが、導き出される結論がどうであれ、昨今の家庭用ゲーム業界をアナライズするためには面白い検体といえるだろう。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。