『サイコブレイク2』レビュー。「探索アクションの面白さ」と「恐怖」を両立させる優れたホラーゲーム

結論を先に言えば『サイコブレイク2』はホラーゲームとして成立しており、その上でゲームとしてあらゆる面で高水準でまとまっている。それは前作で与えてしまった多くの情報が、続編のゲームプレイにおいてどう不利益に働くのか考え抜き、同時にゲームとしての完成度をどう高めるかを貪欲に追及した絶妙なバランス感覚の結実と呼んでいいだろう。

日々の生命活動で生じ、かつ顧みられない程度に小さな“記憶のノイズ”を整理するために、人は睡眠を必要としているという説がある。「夢」を見るのも、どうやらそういうことらしい。いかにも説得力があるような話だ。戯れにヤノーホの聞きかじりを全面的に信用してみれば、かのヨーゼフKの創造者も夢について概ね同じようなことを言っていたとのことだ。曰く、夢には膨大な未整理のままの記憶が含まれており、夢は経験の負い目に決着をつけるための現実の廻り道だという。これら夢の効能は俗説の域をでないが、夢を見ることによって普段気付いていなかった心のつかえがふと取れふと腑に落ち、気持ちが楽になるという経験がある人には共有者も多いのではないか。人生で生じる精神的な苦悩を他者が取り除くのが不可能なのだとすれば、「夢」の中で人生の負い目を解消したいと願う気持ちもまた、人の業というものだ。たとえそれが「悪夢」であっても。

前作『サイコブレイク』は、自己と他者の精神の中に潜む狂気を具現化することによってサバイバルホラーの新しい境地を拓こうと試みた意欲作だ。不完全な操作系統、ゴア表現に対する対応、一撃死の多いシステム、難解なストーリーなどを理由に酷評されることも多かった。筆者個人としては、操作系や難易度に関してはさほど問題を感じず、むしろ虚と実の区別がぼやけた世界観や終盤までのストーリー展開は評価に値するものだと考えている。

前作『サイコブレイク』は、自己と他者の精神の中に潜む狂気を具現化することによってサバイバルホラーの新しい境地を拓こうと試みた意欲作だ。不完全な操作系統、ゴア表現に対する対応、一撃死の多いシステム、難解なストーリーなどを理由に酷評されることも多かった。筆者個人としては、操作系や難易度に関してはさほど問題を感じず、むしろ虚と実の区別がぼやけた世界観や終盤までのストーリー展開は評価に値するものだと考えている。

ただし、その世界を創り上げる原因が「STEM」という装置であり、裏に巨大な組織の存在が見え隠れしてくるにつれて、興を削がれた部分があったのも否めない。怪事件が発生した未知の場所で戦いを続けるうちに暗躍する組織が明らかになるという、三上真司氏がかつて手掛けた『バイオハザード』と似たプロット構造。しかし、『サイコブレイク』のような人という生き物の精神が持つおぞましい側面を表現する物語を構成するのに、必ずしも巨大な組織や黒幕が存在する必要はない。なによりも人生に苦悩する主人公セバスチャン・カステヤノス刑事と、心に闇を抱えたルヴィクの敵対しながらもセクシャルな匂いを感じさせる二者間だけにある魅力的な関係性は、第三勢力の存在によって陳腐化してしまったように感じた。そしてその謎の組織の存在と目的が明確になってしまえば、ホラーゲームというフォーマットでプレイヤーに恐怖心を与えるために切り離すことができない未知性は薄れる。ホラーゲームにとっては、恐怖の維持に大きな障害を抱えることになる。

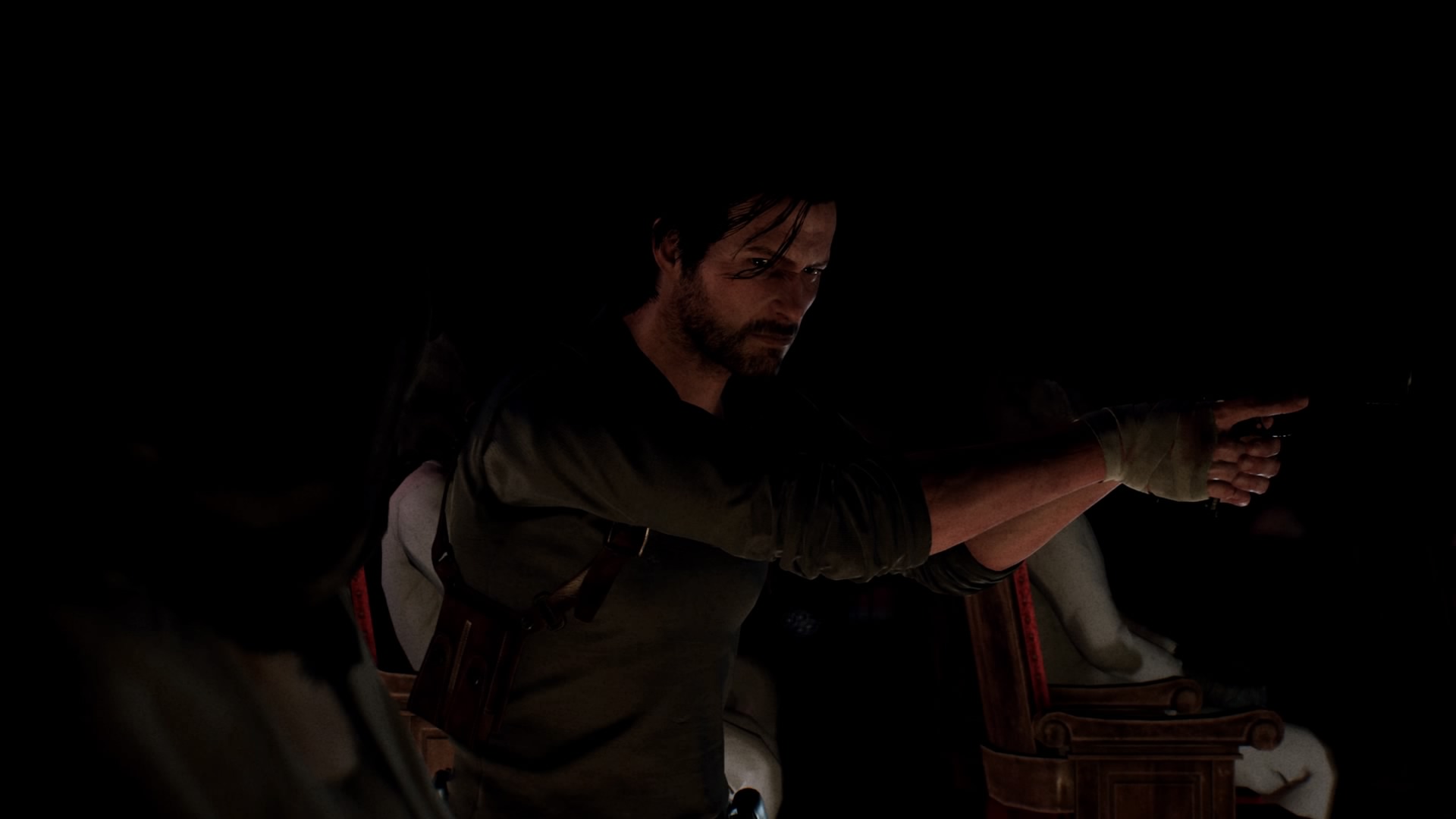

『サイコブレイク2』の冒頭、セバスチャンの眼前に娘リリーが生きているという情報と共に巨大組織の面々が現れ、娘を連れ戻すために「STEM」に入ることを依頼する。そして彼は“自らの意思”で狂気の空間に足を踏み入れることになる。最初にプレイヤーに与えられるこの情報量は、本来ならばホラーゲームとしては致命傷に近い。物語の事前情報として、どの場所で何のために何をするのかを完全に伝えてしまえば、プレイヤーが感じるはずの恐怖の絶対量は間違いなく半減するからだ。怖くないのであればホラーゲームではない。この冒頭で顕著なように、本作ではプレイヤーに伝えられる情報が非常に多い。媒体を問わず、それはホラー作品の失敗の典型例の一つのパターンではある。

しかし、結論を先に言えば、『サイコブレイク2』はホラーゲームとして成立しており、その上でゲームとしてあらゆる面で高水準でまとまっている。それは前作で与えてしまった多くの情報が、続編のゲームプレイにおいてどう不利益に働くのか考え抜き、同時にゲームとしての完成度をどう高めるかを貪欲に追及した絶妙なバランス感覚の結実と呼んでいいだろう。つきつめて考察すれば、『サイコブレイク2』のゲームプレイは独立した3つの異なるステージパターンを組み合わせていることに気づく。ひとつは「探索」パート、ひとつはホラーテイストを担保する「イベント」パート。そして終盤からエンディングにかけて伏線を回収しつつ物語を収束させていく「クライマックス」パートだ。

「セルフマネジメントの幸福感」と「ホラーゲームの恐怖」の幸せな邂逅

「探索」パートは『サイコブレイク2』におけるゲームプレイの根幹的な面白さを提供する、もっとも重要なパートであり、全体を通して本作への没中感を牽引している。比較的浅いチャプターで、プレイヤーは「ユニオン」と呼ばれる「STEM」システム内の疑似的な街に放り出される。その街には自分の拠点があり、ある程度自由に探索することが可能になっている。広くはないがイベントの密度が高く、作りこまれたマップデザインを有したその街をどの程度探索するかは、プレイヤーの一存に委ねられている。そこにはスキル上げのためのジェルを落とす敵、弾薬の製造に必要なガンパウダー、銃器のレベルアップに必要なギアなどの取得が可能であり、しかもそれらは取得しても再配置される。たとえばスニークスキルを上げれば、弾薬を消費せずにジェルの入手ができるようになり、銃器の威力を上げれば少ない弾薬で敵を倒すことが可能になる。マップを覚え、ガソリンが流れ出ている場所に敵を誘導すれば、環境キルで多くの敵を処理できるようになる。当初スキルも低く、銃器のレベルも低かったプレイヤーは、「探索」の経験を重ねることによって成長と考察を繰り返し、結果として物資の調達を容易にする効率化が可能になる。

ゲーム内でキャラクターを強化しつつ自身の行動を効率化していく面白さは、ロールプレイングゲームで敵を倒し、消耗したら街に帰って装備を整えたり宿屋で回復するという一連のローテーションの楽しさと似ている。キャラクターをいかに成長させるのかを自分の思うように管理するセルフマネジメントの要素が、色濃く反映されているのだ。ただし、当初はかなりの緊張感が伴うその行為は、プレイヤー自身の経験やキャラクターの強化によってどうしても恐怖が薄れていく。それは結果として「探索」パート中、自分の意志で能力強化を果たしたプレイヤーが、全体のゲームプレイを通して恐怖を感じられなくなる可能性すら発生させる、諸刃の剣でもある。

ゲーム内でキャラクターを強化しつつ自身の行動を効率化していく面白さは、ロールプレイングゲームで敵を倒し、消耗したら街に帰って装備を整えたり宿屋で回復するという一連のローテーションの楽しさと似ている。キャラクターをいかに成長させるのかを自分の思うように管理するセルフマネジメントの要素が、色濃く反映されているのだ。ただし、当初はかなりの緊張感が伴うその行為は、プレイヤー自身の経験やキャラクターの強化によってどうしても恐怖が薄れていく。それは結果として「探索」パート中、自分の意志で能力強化を果たしたプレイヤーが、全体のゲームプレイを通して恐怖を感じられなくなる可能性すら発生させる、諸刃の剣でもある。

だからこそ本作は、「探索」パートで得られた成果、つまり成長した主人公が「イベント」パートでは完全に能力を発揮できないようなデザインを採用している。「イベント」パートでは、“極端に戦闘シーンを少なくする”という、アンフェアなようでいてアンフェアではない非常に巧妙な手法が採用されている。戦闘シーンが少なければ、必然的に強力になった武器やスキルの出番はそれほどなく、探索に時間をかけたプレイヤーとあまりかけなかったプレイヤーのあいだの差異をぐっと縮小し、ピュアな演出を見せることができる。無論、戦闘シーンがまったくないわけではなく、ステージボスとの戦闘において探索の成果はある程度発揮される。そういった差は厳然として存在するが、ある一定の範囲内に留まるようデザインされている。

この優れたバランス感覚を持つ設計者は、一概に戦闘が人間の根源的な恐怖心を呼び出すわけではないことを熟知してる。『サイコブレイク2』はグロテスクな表現を多く含む作品ではあるが、同時に優れたアートワークと、細かい調整がなされた明度や色彩、環境音など、人の五感の上を這いよりのたうち回る悪夢的表現技法をしつこいほどに駆使する。そして、ただそこを進むだけで恐怖心が湧き出てくる見事なプレイフィールドを、ゲーム内に創造した。戦闘シーンや死のギミックなしでも、本作の幻想的で猟奇的な環境がもたらす緊張感の持続は、それだけで枯尾花を恐怖の対象へと昇華させることに成功している。それこそが「探索」シーンと「イベント」シーンが共通したシステム上で独立したパートを構成しているという意味であり、精神を蝕む狂気と耽美のコントラストをクリエイトする芸術センスに自信を持っているからこそ可能な挑戦だ。

この優れたバランス感覚を持つ設計者は、一概に戦闘が人間の根源的な恐怖心を呼び出すわけではないことを熟知してる。『サイコブレイク2』はグロテスクな表現を多く含む作品ではあるが、同時に優れたアートワークと、細かい調整がなされた明度や色彩、環境音など、人の五感の上を這いよりのたうち回る悪夢的表現技法をしつこいほどに駆使する。そして、ただそこを進むだけで恐怖心が湧き出てくる見事なプレイフィールドを、ゲーム内に創造した。戦闘シーンや死のギミックなしでも、本作の幻想的で猟奇的な環境がもたらす緊張感の持続は、それだけで枯尾花を恐怖の対象へと昇華させることに成功している。それこそが「探索」シーンと「イベント」シーンが共通したシステム上で独立したパートを構成しているという意味であり、精神を蝕む狂気と耽美のコントラストをクリエイトする芸術センスに自信を持っているからこそ可能な挑戦だ。

続編であることで物語の未知性が薄れ、探索シーンでは恐怖心を得にくいプレイヤーを生んでしまう可能性がある『サイコブレイク2』だが、その巨大な不利をもってして、開発陣は本作を「ホラーゲーム」として成立させている。恐怖演出に対する深い洞察と分析、そしてそれに裏打ちされた自信があるからである。逆にいえば、その背骨がしっかりしているからこそ、本作のストーリーラインの纏まりとゲームとしての基軸である「探索」部分のゲーム的な挑戦がありつつ、『サイコブレイク2』を「ホラーゲーム」として存在している。「イベント」シーンは『サイコブレイク2』がホラーであることを担保する力強い土台だ。

物語が怒涛の失踪感で動きだし、戦闘もかなり多くなるゲーム終盤、ホラー要素が薄くなり必要な戦闘の回数も一気に増える。「探索」パートでの成長がダイレクトにプレイヤーにカタルシスとして感じられるようになる場面だ。成長要素をきちんとゲームプレイに生かすことができ、物語の進行のみを中心にしたこのパートは、本作が見せる最後の相貌である。「探索」パートとも「イベント」パートとも毛色の違うものであり、プレイフィールとしてはチャプタークリアタイプの前作『サイコブレイク』を髣髴とさせる。主人公セバスチャンの物語が終焉を迎えるそのパートは、娘を救い出すという本作で彼に課せられた唯一無二の目的を果たしていくクライマックスであり、同時に前作からの伏線を回収して物語そのものに決着をつける『サイコブレイク』というタイトルを通じた大きなラストシーンでもある。その中で「親子」という極めて普遍的なテーマが良い意味で執拗かつ丁寧な演出でしっかりと描かれており、しこりの残らない着地点としてはほぼ申し分のないものだ。少なくともテーマ性の明示には成功している。

「セバスチャン・カステヤノスの物語」

ただし、これはやはり、セバスチャンの物語としては“美しすぎる”のだ。それが上質なホラーゲームである本作の、そして特に前作からのプレイヤーにとっての、わずかな歯がゆさである。

そもそも前作のセバスチャンと今作のセバスチャンは、キャラクターの在り方が根本的に違う。前作は娘を火事で失い妻が失踪したことを引きずって抜け殻のようになった中年刑事であり、その陰と闇がルヴィクの持つ狂気と共鳴して作られた独特の世界観を形成していた。しかし本作では冒頭からその前提が完全に崩れている。つまりオープニングシーンで「娘は実は生きている」という情報を得た瞬間から、セバスチャンは「取り返しのつかない過ちを悔やみ続ける男」から「過ちを取り返す可能性を持つ男」へ変わった。前作で彼がすがりついた「悪夢」が自己の悔恨と孤独を狂気という優しさで包み込む、ある意味「逃避」の空間であったのに対し、今作での「悪夢」は彼がどれだけ渇望しても得られなかった「現実」を取り戻すために乗り越えるべき障壁と変化している。

それは当然のように物語の意味性そのものを変質させており、『サイコブレイク』と『サイコブレイク2』を連作で一つの物語と考えると、その変化はあまりにも大きく、セバスチャン・カステヤノスというキャラクターから人格の連続性を奪うことになってしまっている。前作での演出上、カステヤノス刑事は言動を見ても人間性の軸がわかりづらく、理解が不安定になるキャラクター造形だった。今作の彼の直情的で真っ直ぐな父親としての行動原理は、逆に奇異に感じられる場面が多い。

それは当然のように物語の意味性そのものを変質させており、『サイコブレイク』と『サイコブレイク2』を連作で一つの物語と考えると、その変化はあまりにも大きく、セバスチャン・カステヤノスというキャラクターから人格の連続性を奪うことになってしまっている。前作での演出上、カステヤノス刑事は言動を見ても人間性の軸がわかりづらく、理解が不安定になるキャラクター造形だった。今作の彼の直情的で真っ直ぐな父親としての行動原理は、逆に奇異に感じられる場面が多い。

誤解の無いように言っておけば、今作で主人公の人格を形成する前提条件が180度変わった以上、その変化は当然だ。しかし、なまじ本作の終盤のまとめ方が優れてシネマチックに成功しているだけに、その違和感が終始残ってしまった部分があるのは否めない。

結びに

『サイコブレイク2』は主人公セバスチャン・カステヤノス刑事の「浄化」の物語だ。彼の精神を蝕み続けた人生に重くのしかかる過去の慚愧の情は、「STEM」システムを介して逃れらない「悪夢」として襲いかかったのが『サイコブレイク』だとすれば、今度はその「STEM」システムが「悪夢」を介して彼の人生を救うことになった。劇中、彼は今まで自分を苛ませていた後悔の原因が自分の責任ではないということを徐々に理解していき、死に物狂いでもう二度と同じ思いをしないようにあがき続け、全てに決着をつけた。しかしそれを俯瞰的に、精神作用的に考えれば、彼は自分を赦せなったからこそ二度も「悪夢」の中で、彼の都合で戦い、彼の都合であがき、彼の都合で浄化されたともいえる。

作中、自分がどんな目にあっても、第三者がどれだけ犠牲になっても最終的には後悔を振り切ってその歩を前に進め続ける。悪意を含んだ言い方をすれば、彼の変質的な執念ともいえる頑強な行動力の発露は世界のためでも自分の妻のためでもなければ、極論すれば愛娘のリリーのためでもないのだ。あくまでも過去と同じ苦しみを味わうのを拒否するためにだけセバスチャンは戦い抜いた。仮に耐えられないほどの重みを克服できるのであればどんな不確かな自己の心の作用にでもすがりつくのが人間というものだろう。それがたとえ「悪夢」であっても。

セバスチャン・カステヤノスのためだけに用意され、セバスチャン・カステヤノスによって克服された「悪夢」の物語は終わりを告げ、彼は現実へと戻る。

ゲームプレイ後、スタッフロールと共に流れゆく「名曲」を浴びている最中、「覚めることができる悪夢と違い、日常の世界はむしろ覚めることのできない分たちが悪いな」と、ふとシニカルな言葉が頭に浮かび、泡のように消えた。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。