『Horizon Zero Dawn』レビュー。

研ぎ澄まされた「狩り」と、

つまづく「人」

SIEの完全新規IPとしてデビューを飾った『ホライゾン』は、その世界の美しさとゲームプレイの質という点で、最高の「スタート」を切ったと言っていいだろう。少なくとも、ローンチトレイラーを見た時に得た興奮やインスピレーションを、そのままに近い形で実現してみせたのは間違いない。しかし「スタート」は「ゴール」ではない。

『Horizon Zero Dawn(以下、ホライゾン)』という「オープンワールド」アクションRPGについて論じる前に、このジャンルの名を冠する作品が数多く存在している現在、「オープンワールド」の定義について多少触れる必要があるかもしれない。「オープンワールド」というゲームの種別を表す一つの単語が定着したのは、ゲーム機やマシンの描画パワーの向上に根拠があることは疑いの余地がない。なぜなら、そもそもゲーム機の表現の主流が2Dであった時代に、たとえば『ドラゴンクエスト』『ハイドライド』などがそうであったように、「世界が一枚の地図上に表示されている」ということ自体はさほど珍しいものではなかったからだ。

時代は移り、3Dで描かれるゲームが主流になって「オープンワールド」という言葉がさも新しい概念であるかのように生まれたが、実はそうではない。よく代表作として名があがる『Grand Theft Auto』や『The Elder Scrolls』シリーズが比較的新しかったのは、そのゲーム設計自体が従来の一方通行型でなく「ノンリニア」を指向していたからだ。移動の自由がある「オープンワールド」ゲームであることと、行動の自由がある「ノンリニア」ゲームであることは、お互いの意味合いを極めて高める共存関係にあるというだけで、定義として同一のものとは言えない。マシンパワーが非常に向上し、シームレスで広大なフィールドが比較的容易に作成できるようになった今、「オープンワールド」という言葉の持つ定義に関して一歩踏み込んだ議論をしていかない限り、今後その言葉は加速度的に陳腐化していくだろうし、曖昧な概念がゲームそのものを縛る足枷になっていくだろう。少なくとも、ゲーム内で自由に行動できることの多さはゲームの質の高さを担保するものではないし、クリアまでのゲーム時間の長短などはそのゲームのボリュームとは完全に無関係だ。

広大な大地という「狩場」

SIEの完全新規IPとしてデビューを飾った『ホライゾン』は、その世界の美しさとゲームプレイの質という点で、最高の「スタート」を切ったと言っていいだろう。少なくとも、ローンチトレイラーを見た時に得た興奮やインスピレーションを、そのままに近い形で実現してみせたのは間違いない。しかし「スタート」は「ゴール」ではない。

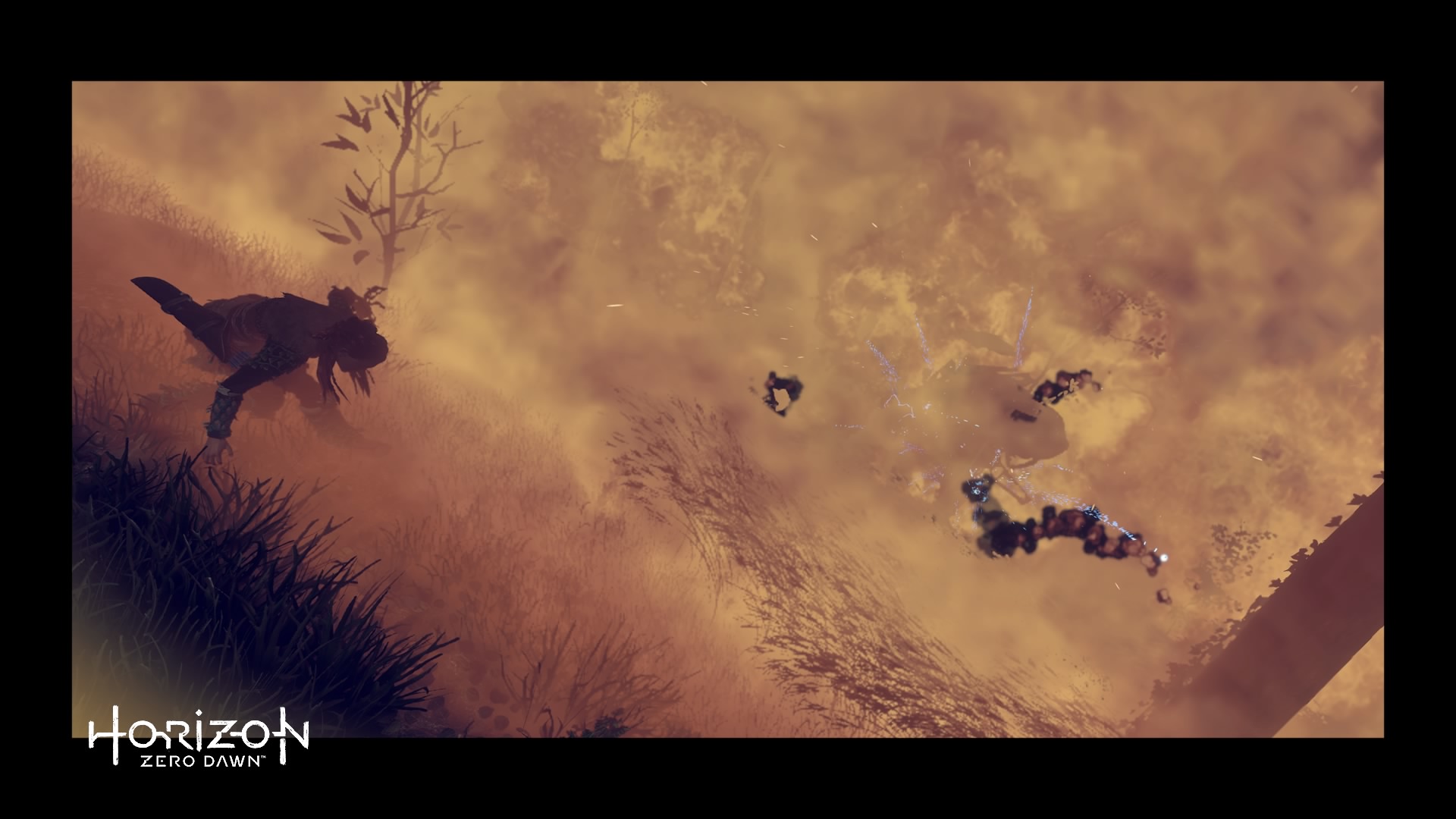

ゲームプレイの本質は間違いなく、デザイン、ゲーム内での挙動ともに異様な執念で作りこまれた機械生命体との戦いだ。このゲームにおける自由度の高さはこの一点、「狩り」にのみに集約されていると言っても過言ではない。たとえばこのゲームでもっとも倒される敵であろう「ウォッチャー」は、こちらを攻撃する時の予備動作が長く、その時に目を弓矢で攻撃すれば一発で沈む。あるいは未発見状態で近づいて「サイレントストライク」で倒してもいい。群体で生息している敵は、一体を「オーバーライド(ハッキング)」するか穢れ矢で穢れ状態にして、仲間割れを引き起こしてもいい。「サンダージョー」などの巨大な敵は、その武器部分を破壊すると重火器をドロップするので、それを使って殺し切ることも可能だ。ステルスで動き回る「ストーカー」などの素早い敵は、ロープで固定して動きを封じる。周りを無数の敵に囲まれている状況なら、自分の周りにブービートラップを仕掛けまくることも戦術としてはありだろう。考えるのが面倒なら、近接武器の槍でひたすらに敵を殴りまくっても、倒せないということはない。

その「どういった方法で狩ってもいい」という自由度は、試行錯誤とその実践がかち合った時の面白さを飛躍的に向上させる効果を与えている。決まったやり方がないからこそ、もっとも効率的な方法論を構築し、それが上手くいった時に達成感を得る。そういった意味での「狩り」のあり方は、「狩りゲー」として一時代を築いた『モンスターハンター』シリーズとは別のベクトルに振られている。もちろん、『モンスターハンター』がマルチプレイ前提の調整であり、狩りというよりはアクションの面白さに寄っている点を考慮すれば、比べることに意味はないだろう。ただ少なくとも、そういった前駆者や一部のトリプルA級タイトルを安易に習いはせず、『ホライゾン』にダイレクトなマルチプレイを実装しなかったのは英断という他ない。このゲームの狩りは効率だけを追い求める性質のものではなく、また一人の孤独な「狩人」としての雰囲気をロールプレイすることも今作の大きな魅力であるからだ。さらにレベルが上がることに上昇する体力がわずかに10だけ上昇するだけというのも、狩りの緊張感を終盤まで持続させることに一役買っている。仮にクエストがあっても、そこへいたる間に機械の獣達に遭遇して狩りを始めてしまい本来の目的地を忘れてしまうほど、それは中毒性が高く、狩りとはきっとこういうものだろうという錯覚すら起こさせる。そしてそれはメインクエストの進行を阻害するもっとも強力な要因となるほどの魅力を間違いなく備えている。

その「どういった方法で狩ってもいい」という自由度は、試行錯誤とその実践がかち合った時の面白さを飛躍的に向上させる効果を与えている。決まったやり方がないからこそ、もっとも効率的な方法論を構築し、それが上手くいった時に達成感を得る。そういった意味での「狩り」のあり方は、「狩りゲー」として一時代を築いた『モンスターハンター』シリーズとは別のベクトルに振られている。もちろん、『モンスターハンター』がマルチプレイ前提の調整であり、狩りというよりはアクションの面白さに寄っている点を考慮すれば、比べることに意味はないだろう。ただ少なくとも、そういった前駆者や一部のトリプルA級タイトルを安易に習いはせず、『ホライゾン』にダイレクトなマルチプレイを実装しなかったのは英断という他ない。このゲームの狩りは効率だけを追い求める性質のものではなく、また一人の孤独な「狩人」としての雰囲気をロールプレイすることも今作の大きな魅力であるからだ。さらにレベルが上がることに上昇する体力がわずかに10だけ上昇するだけというのも、狩りの緊張感を終盤まで持続させることに一役買っている。仮にクエストがあっても、そこへいたる間に機械の獣達に遭遇して狩りを始めてしまい本来の目的地を忘れてしまうほど、それは中毒性が高く、狩りとはきっとこういうものだろうという錯覚すら起こさせる。そしてそれはメインクエストの進行を阻害するもっとも強力な要因となるほどの魅力を間違いなく備えている。

世界の美しさを最大限生かす「フォトモード」

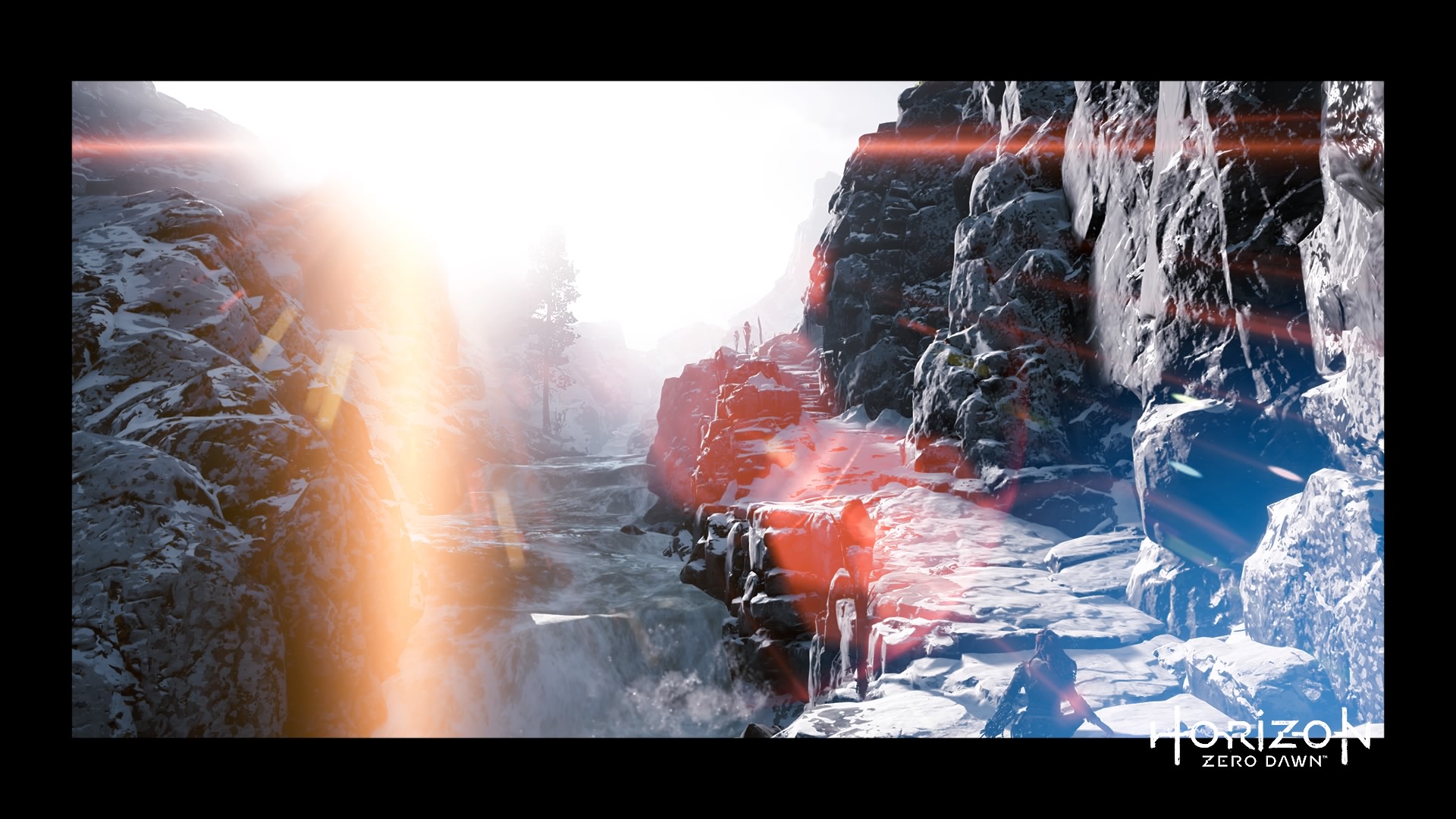

純粋なゲームプレイという観点以外で見ると、個人的にはこのゲームの仕様で一番評価したいのは「フォトモード」だ。意図された設計かどうかは分からないが、この実に美しい世界における獰猛な機械獣達との戦いを、アングル、効果、フレーム、はては時間帯まで指定して切り取ることができるこのモードは、SNSとの相性の良さもあいまって、ゲームそのものの販促、PRを自己完結させている。『ファイナルファンタジー15』ではさまざまなバグが発見されたが、プレイヤーがそれを楽しんでいる様子がSNS上に盛んにアップされることによって、マイナス効果を打ち消すという珍しい現象がみられた。これはSNSの急激な発達とゲームのシェア機能が上手くかみ合ったことによって起こった一つの興味深い出来事であり、これからのゲームプロモーションにおける一種のケーススタディとして記憶に留められるべきことではある。

一方で『ホライゾン』は、その細部まで緻密に作りこまれた世界観をユーザー本人に拡散させることで、見事なプロモーション効果を上げている。しかも、ツイッター上に画像を上げる場合に、自動的にタグまで足してくれるという細やかな配慮つきだ。前述のように中毒性の高い「狩り」の最中たまたま美しい光景に出会い、それをフォトモードで切り取りSNSにアップして承認欲求を満たす。「狩人」は時に「旅行写真家」となり、現実の時間は過ぎてまたメインクエストが進まないままに一日が終わる。これがもし意図されたプロモーションの設計だとしたら、非常に鋭敏に時代を察知した方法論として評価されるべきものだと言える。

一方で『ホライゾン』は、その細部まで緻密に作りこまれた世界観をユーザー本人に拡散させることで、見事なプロモーション効果を上げている。しかも、ツイッター上に画像を上げる場合に、自動的にタグまで足してくれるという細やかな配慮つきだ。前述のように中毒性の高い「狩り」の最中たまたま美しい光景に出会い、それをフォトモードで切り取りSNSにアップして承認欲求を満たす。「狩人」は時に「旅行写真家」となり、現実の時間は過ぎてまたメインクエストが進まないままに一日が終わる。これがもし意図されたプロモーションの設計だとしたら、非常に鋭敏に時代を察知した方法論として評価されるべきものだと言える。

リスペクトに溢れた「模倣」

さらに、細かい部分のゲームシステムは、先人達が成功したありとあらゆる3Dオープンワールドゲームの要素を丁寧に模倣している部分が散見される。たとえば超巨大機械獣である「トールネック」の頭の部分をハッキングすることによってマップに未発見の場所が記載されていくシステムは、『アサシンクリード』のビューポイント、あるいは『ファークライ』の電波塔とほぼ同一といえるだろう。ジップラインでの移動もこの手のゲームではよくみかけるギミックの一つだ。クエスト進行におけるフォーカスでの足跡のハイライトは、『ウィッチャー』で使用する「ウィッチャーの感覚」によるギミックとほとんど変わりない。高所に登る際の掴み行動も、少し荒いものの“できるだけ”ストレスのないように作られている。オーバーライドした機械獣に騎乗した際、ボタンを押しっぱなしにしておくと自動的に道なりに進む『ウィッチャー』でも見られたシステムは、はあまりにも親切すぎて逆に道に以外の荒野にでる際の操作感に微妙な引っかかりを覚えてしまい、かえって使いづらいうほどだ。ただ、ファストトラベルの仕様やロード時間の短さなどを含め、ゲーム全体のシステムは、可能な限り丁寧に細かく作られており好感が持てる。そのせいでゲーム進行におけるプレイの感覚がありがちなものになっている部分も否定はできないが、その「既視感」をどう評価するかは好みによるとしか言いようがないだろう。

致命的に魅力のないNPC群

細緻に作りこまれた美しい世界と狩りの中毒性によって、実に見事な「スタート」を切ったこのゲームだが、いくつか欠陥を抱えてもいる。その最たるものが、魅力のないNPCだ。主人公「アーロイ」には可愛らしさや可憐さといった外見的なキャッチーさはなく、動機や性格も今ひとつ説得力に欠ける部分があるが、メインストーリーが終わった頃には多くの人の目に「魅力的」に映っているだろう。メインストーリー自体はそこまでエキサイティングな内容とは言えないものの、想像よりはるかに細かく設定された世界観が、彼女の人物像に説得力のある肉付けをしてくれている。次回作を匂わせる終り方は個人的には好みとはいえないが、同時にこの魅力的なゲームがさらに完成されたゴールに向かって走っていくのを想像するのは、非常に楽しみなものでもある。

問題は実に薄っぺらい内容のサブクエストと無個性極まりなく退屈なNPCたちだ。そもそもこのゲームは全般的に「人」でつまづいている。メインクエスト内でもサブクエスト内でも決して少なくない対人間戦に関しては、そもそもプレイヤーキャラクターの挙動が狩りの快適さに合わせてアジャストされている関係上、そこから対人間戦に無理やりを合わせようとして失敗している。たとえば大量の敵と正面から戦っている時、弓矢による攻撃に対するプレイヤーキャラのノックバックがないことで、知らない間に体力が削られている。このほかにもロック機能の無さによる空振りの頻出、さらに敵のガード精度の高さ。そして何より処理しなければならない対象が多すぎる。アサシン用スキルでそのストレスを多少は緩和できるほか、終盤になれば単純に肉弾戦で突破可能にはなるが、そこに楽しさはない。先日の体験会の記事でも予想した通り、ゲーム序盤から終盤にかけて続くそれは明らかに退屈で苦痛な作業だ。

このほかNPCはいずれも個性がなく、それは筆者がゲーム終了時点で機械生命体たちの生態や名前や弱点属性を25種類すべて覚えているのに対して、彼・彼女らの顔や名前はほとんど一致しなかったほどだ。進めているサブクエストも、どれも同じような内容で頭に話が入ってこない。これならいっそのこと、「この敵を何匹狩猟しろ」とか「こういった方法でこの敵を捕獲してこい」とか、あるいは「このレアドロップアイテムを何個とってこい」といった内容のサブクエストに特化した方が、ゲーム本編にそぐうものになっただろう。「狩り」部分の優れた出来との落差を考えた時、制作サイドでは“「オープンワールド」のサブクエストはこういったものだ”という固定観念が染み付いていたのではないかと勘ぐりたくなる。

「狩り」を根幹に据えなかった代償

繰り返し言うが、『ホライゾン』の魅力の99パーセントは「狩り」そのものの深みと面白さにある。制作者サイドはこのゲーム最大の美点であり根幹である「狩り」「機械生命体」をこれ以上ないほど丹精込めて作り上げたのだ。一体55万ポリゴンで作成された「サンダージョー」は12種類の武器を搭載しており、アニメーションは250以上、やられモーションですらも60種類以上ある。それだけ贅沢かつ執念深く作成されている上に、素晴らしいデザインで彩られた狩猟対象と戦闘する方法の自由度は無限大。広大なフィールドを歩けば、配置されている敵の配置関係によって狩りそのもののバリエーションも多彩であり、情況再現すらも難しい。その面白さはありそうで決して誰も成し得なかった実に独創性に溢れたものであり、その部分一本で勝負できた。いや、むしろそうすべきだった貴重な宝石の原石のようなゲームではある。

しかし欠点である対人間戦や、とってつけたようなNPCの退屈な会話は、「狩り」と無関係な部分で発生している。ここまで作りこんでおいて、なお制作者が「オープンワールド」というゲームジャンルの曖昧な定義に最後まで引きずられてしまったことの証明だ。「狩り」一本で勝負しなったこと。それは収納ボックスの少なさと、「狩り」よって得られる果実の少なさからも見て取れる。このゲームの根幹である狩り部分における致命的な欠陥、それは倉庫が存在していないことだ。その上、収納用の鞄の拡張は素材が最大拡張でたった「100種類」。機械や動物から得た素材で、すぐにそれは満タンになってしまう。つまり「狩り」と対になっている「収集」の要素を考慮していない。

それを致命的だというのは言いすぎだという意見もあるかと思うが、やはりそれは致命的なのだ。実は狩りを根幹に据えたゲームにおいて、収穫物を収集する喜びというものは、狩りを続ける大きなモチベーションに繋がるものだからだ。『ホライゾン』では商人に売った収穫物を買い戻すことはできるので、それを倉庫代わりにすることもできるが、それは同じことのようでまったく違う。もし仮に「ほぼ無限に収納できる倉庫」が篝火の場所に準備されていたとしたら、人によってこのゲームで遊ぶ時間が2倍や3倍に増えたことだろう。使うか使わないかに関わらず、人は得た収穫物を貯めることに喜びを見出すものだ。それが苦労して倒した敵から剥いだものなら、なおさらその思いは強い。レアアイテムは記念品なのだ。それを持ち続けられる仕様になっていないのは、片手落ちではすまない。無論追加拡張としてアップグレードされる可能性はあるが、要望があって作るのと設計段階で作るのはその意味が全く違う。

さらに、収穫物を得ることによって制作できるもの自体があまりにも少ない。ゲームの性質上、ただ強い武器や防具を作ることができればいいというものではない。たとえば「ベヒーモス」という強敵を倒したときに非常に低い確率で落とす素材があったとして、「ベヒーモス顔部分の剥製」が作成可能であり、さらに剥製を展示する場所をゲーム内に作ったとしたら、たったそれだけのことで一人当たりのゲームプレイ時間はさらに飛躍的に増えただろう。「狩り」部分に絶対的な自信があれば、そういった「収集する楽しさ」「記念品を制作できる楽しさ」という部分に直接考えが至ると思うのだが、結果ゲームには実装されず、本作最大の魅力である「狩り」を、持続して楽しませるという部分に対するケアが不十分になってしまったのは実に残念だ。

さらに、収穫物を得ることによって制作できるもの自体があまりにも少ない。ゲームの性質上、ただ強い武器や防具を作ることができればいいというものではない。たとえば「ベヒーモス」という強敵を倒したときに非常に低い確率で落とす素材があったとして、「ベヒーモス顔部分の剥製」が作成可能であり、さらに剥製を展示する場所をゲーム内に作ったとしたら、たったそれだけのことで一人当たりのゲームプレイ時間はさらに飛躍的に増えただろう。「狩り」部分に絶対的な自信があれば、そういった「収集する楽しさ」「記念品を制作できる楽しさ」という部分に直接考えが至ると思うのだが、結果ゲームには実装されず、本作最大の魅力である「狩り」を、持続して楽しませるという部分に対するケアが不十分になってしまったのは実に残念だ。

前述したように、こういったゲームのデザインや仕様からは、制作者サイドにあったのであろう「本作は狩りゲームではなく、(いわゆる『GTA』や『TES』のような)オープンワールドゲームの文脈上にある」という思想が見て取れる。その意識はゲーム史上稀に見るほど見事なまでに完成された「狩り」を、今以上に太い骨組みとして特化するほど、自分達が成し得たことに確信が持てなかったとも受け取れる。とってつけたようなNPC絡みのサブクエストと対人間戦という、「オープンワールド」の教科書にいかにも書いてありそうな要素には、そういった甘えがにじみ出ている。

しかし本来「オープンワールド」の教科書など、この世のどこにも存在しない。人絡みのサブクエストでドラマ部分を無理に演出しようとせずとも、ゲームという面白さのもっと本質的な部分にまでもう半歩踏み込むことさえできれば、新規IPとしてさらに伝説的な完成度になっただろう。しかし『ホライゾン』は、あとほんの少しの所でそこに行き着くことができなかった。それはやはり「オープンワールド」という名前の呪縛から抜け出せなかった結果の弊害と言っていい。「リニア」だろうが「ノンリニア」だろうが「フリーローミング」だろうがなんだろうが、それは結局ただの言葉だ。ゲームとしての大きなコンセプトが曖昧に作られた言葉の定義に引っ張られてはいけない。『ホライゾン』はそこを抜け出して、もう一押しの勝負をすべきだったのではないだろうか。

純粋な『地平線』の先へ

とはいえ「スタート」は「スタート」である。最終的なコンセプトの揺らぎは隠しようがないものの、「戦闘」というより「狩り」であるという部分に焦点を当てたゲームシステム、そしてその無限大の自由度、敵のパターン、AIの優秀さ、習性や弱点を衝く面白さは、間違いなくかつてない楽しさを備えたゲームであり、これがさらに純化されていくであろう続編は今から待ち遠しいと思えるほど、『ホライゾン』は良い意味で大作だった。純粋な新規IPとして今年このゲームを基準と考えるなら、ほかの新規IPはかなり厳しい戦いを強いられるだろうほどに優秀な作品だ。それだけに散見される欠点は純粋に残念でもある。できれば、次回作は「このゲームの何が基幹的面白さなのか」からズレのない作品を自信をもって制作してもらいたい。制作者がこのゲームで成し得たことは非常に大きい。そして、ゲームの「定義」は誰かの言葉遊びが作るものではなく、独創的な発想と信念をもった「ゲームそのもの」が作っていくものなのだから。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。