太陽が失われた世界に光を灯すアドベンチャー『OneShot』レビュー。主人公は救世主、プレイヤーは神

第四の壁(だいしのかべ、だいよんのかべ、英: fourth wall)は、プロセニアム・アーチ付きの舞台の正面に位置する、想像上の透明な壁であり、フィクションである演劇内の世界と観客のいる現実世界との境界を表す概念である。観客は、観客席からこの第四の壁を通して演じられる世界を見ることになる。

第四の壁(だいしのかべ、だいよんのかべ、英: fourth wall)は、プロセニアム・アーチ付きの舞台の正面に位置する、想像上の透明な壁であり、フィクションである演劇内の世界と観客のいる現実世界との境界を表す概念である。観客は、観客席からこの第四の壁を通して演じられる世界を見ることになる。

第四の壁 – Wikipedia

演劇から生まれた「第四の壁」という概念をビデオゲームに当てはめると、スクリーンがその壁となるだろう。演劇においては、たとえばこの「第四の壁」を登場人物が行き来することによって、より肉体的なメタフィクションを展開することができるが、ビデオゲームの作中人物が画面から出てくるといった例はいまだに聞いたことがない。演劇における虚構世界が観念的なものであるのに対し、ビデオゲームにおける虚構世界は電子的なものであるからだ。前者は肉体を適応できるが、後者はできない。

ビデオゲームは他の芸術のジャンルからさまざまな技法を学び、それらを自らのものとして応用してきた。『The Beginner’s Guide』における「信頼できない語り手」、『That Dragon, Cancer』における「異化」、『Final Fantasy X』における「回想」など、映画や文学の技法からの応用例は、枚挙にいとまがない。ほとんど終わることがないと思われる技法の探求と確立の流れのなかで、『OneShot』は「第四の壁」をビデオゲームという芸術ジャンルに取り込み、応用することに成功している。

本作は、もとはRPGツクール2003で開発され、2014年に発表された作品のアップデート版である。エンジンがRPGツクールXPに更新されたことで、ツクールらしい見下ろし視点ながら、より細密で暖かなビジュアルで世界観を構築している。物語は、うち捨てられた廃屋のなかで、黄色い猫のような瞳をもつ少年「Niko」が目覚めるところから始まる。プレイヤーは彼を操作して、まずは廃屋からの脱出を試みる。マップに落ちているリモコンを拾い、月明かりでそこに書かれている数字を認めたのち、コンピュータにパスワードを入力すると、扉の鍵が開く。全体としてのプレイフィールは、アイテムの組み合わせやオブジェクトへのインタラクションによる謎解き/脱出ゲームといったところで、それ自体が非常に目新しいというほどのものではない。

序盤からプレイヤーの注意を引く仕掛けは、もうひとつ上の階層のフィクションだ。たとえば、Nikoがコンピュータのスクリーンを覗き込むと、ほかでもないプレイヤー自身に向けてのメッセージが、そのスクリーンに表示される。「あなたの行動がNikoの運命を左右する」という文言ののち、ゲームのウィンドウがフルスクリーンからウィンドウモードに強制的に変更され、プレイヤーのオペレーションシステムの通知音とともに、以下のようなポップアップウィンドウが表示される。

Nikoは廃屋で彼の両腕ほどの大きさの電球を見つけ、それを用いて廃屋から出る。すると、彼は薄暗い夜の砂漠のような場所にやってくる。しばらくさまよっていると、ロボットに出会う。そのロボットが語るところによれば、Nikoはこの世界の救世主であり、その理由は彼が胸元に抱えている「太陽」である。円形のかたちに広がった世界の中心にはとても高い塔があり、その頂上に「太陽」を置くことで、光が失われて滅亡しかかっている世界を救うことができるらしい。

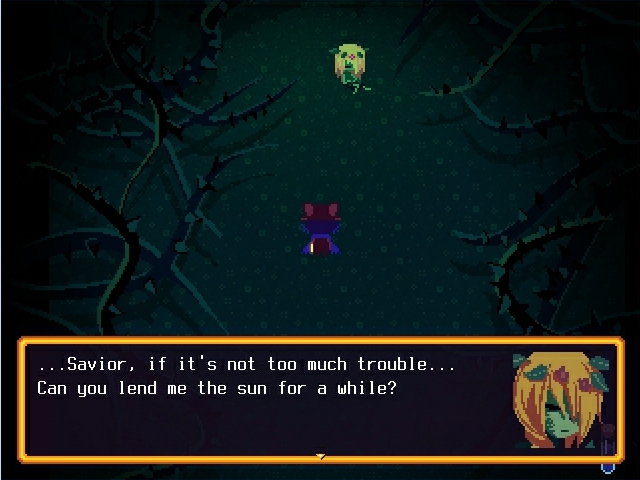

興味深いことに、そのロボットはNikoに対して、「あなたは私たちの神であるRollStoneと交信することができるはずです」とアドバイスする。言われるがままにNikoは瞳を閉じ、ほかでもないプレイヤーに向かって問いかける。「聞こえていますか?」すると画面の中心に返答の選択肢があらわれる。キーを押して返答すると、Nikoはとても驚き、確かにRollStoneという存在と交信することができたとロボットに告げる。ロボットは、RollStoneと協力しつつ、この世界を救うことをNikoに要求する。

Nikoは世界を救うことを了解するものの、自分がもといた世界の、母親のもとに帰りたいとも発言する。つい先程まで自分の世界にいたはずなのに、気が付くとこの世界にいたのだ。ロボットは、もしもこの世界にまた光が満ちれば、Niko自身も自分の世界に帰ることができると返答する。

ここでゲームの目標が明らかになり、プレイヤーはNikoとともに、世界の中心にある塔を目指して旅を始めることとなる。ゲームを進めるにつれ、太陽が失われた世界における人々との出会いや、彼らの生活などが、快い謎解きとともに明らかになってくる。この世界の明かりは、かつて存在していた太陽光を蓄積して放つ「Phosphor」という物質に頼りきりになっており、エリアごとに異なるカラーパレットが用いられている。旅の始まりとなる外周部のエリアは、瓶詰めにされた海老が放つ青色の光が満ちている。もうすこし内部ではまた別の種類の光が見られ、生活のための人々の絶え間ない努力が、だんだんと見えてくることだろう。

グラフィックやテキストで語られるフィクションの部分については、実際にプレイして体験してもらうのがいちばんいいだろう。本稿で重点的に語っておきたいのは、ゲームプレイの環境そのものを利用したプレイ体験である。ゲームを進めていくうちに、Nikoは歩き疲れたことをプレイヤーに報告し、どこかで昼寝をしたいと要求する。プレイヤーがNikoを導いてベッドに眠らせると、ゲームのウィンドウ自体が強制終了する。おかしいと思いつつプレイヤーはゲームを再起動するが、戻ってくるのはタイトルスクリーンではなく、Nikoの夢と思われるカットシーンだ。夢から目覚めたNikoはプレイヤーに、自分の夢の内容を話し、「あなたの世界にも太陽はありますか? 小麦畑を見たことがありますか?」といった質問をする。プレイヤーは見たことがあると答えることもできるし、ないと答えることもできる。いずれにせよ、この心温まる作中人物とプレイヤーの会話は、ほとんどどんなゲームでも見たことがない種類のものだ。

このNikoとの会話とそのテキストは、普通なら、たとえばチュートリアルに表示されるゲームのプレイ方法についての記述など、ゲームのフィクションの外側のものとして分類されるものだ。本作のおもしろさは、このゲーム外のテキストを、入れ子構造のようにゲーム内のテキストに含めているところだ。この傾向はゲームの終盤まで続き、それが特異な語りの例として、プレイヤーの印象に深く刻まれる。

謎解きのメカニズムもまた、このゲーム外という場所を積極的に利用する。まわりくどい言い方になってしまうが、いくつかの局面において、ゲームのなかで次に進むための鍵が、プレイヤーのコンピュータのなかに配置されることがある――つまり、虚構世界の内側ではなく、外側であるプレイヤーの世界に鍵が置かれるのである。ゲームシステムによるこの越境行為は、まちがいなくプレイヤーに快い驚きをもたらしてくれるだろう。

さて、別の世界に入り込んだ救世主である少年と、彼を導く神としてのプレイヤーの対応関係は、単なる仕掛け以上の、物語としての満足感を与えてくれる。Nikoがまだまだ世界のことを知り始めたばかりの少年であるという設定が、この構造に奥行きを与えているのだ。たとえばあるシーンでは、世界の外周部で孤独な生活をつづけるロボットに、Nikoがこんな質問をする。「ねえ、ロボットでいることって、どんな気持ち?」。たぶん、大人である私たちは、こんなあどけない質問を他者に投げかけることはできないだろう。プレイヤーは、そんな質問を軽々しくするものではないと考えるかもしれないし、それは大切な質問だと考えるかもしれないが、いずれにせよプレイヤーはNikoという存在がまだ少年であることを強く感じ、彼を注意深く見守りたいと思うだろう。

あるいは旅の途中、Nikoが空腹を訴えて食事をするシーンがある。いままで元気よくプレイヤーとともに歩んできた彼が、とあるカフェのなかでパンケーキを食べるとき、自分がもといた世界のなかで母親が作ってくれたパンケーキについて話してくれるのだが、そこで彼は泣き出してしまう。要するに、ホームシックなのだ。ここで、神であるプレイヤーは彼が少年であり、自分の導きがなければ彼はきっと世界を救えないであろうこと、自分が父として彼を導いていかなければならないことを強く自覚する。

この作品で描かれている虚構世界は、プレイヤーにとって異質なものであると同時に、主人公にとっても異質なものだ。神の声を聞くことができる少年と、神自身であるプレイヤーの孤独は、両者をとても強く結びつける。「第四の壁」を軽やかに越境する少年とプレイヤーの旅路は、光が失われた世界の美しい景色のなか、究極的な終わりに向かって、途切れることなく続いていく。

終盤までプレイすれば、このゲームのタイトルの意味がしっかりと了解されてくるだろう。本作におけるプレイヤーの役割は、ごくふつうのアドベンチャーゲームにおける役割とは、ほんのすこし違っている。というのも、プレイヤーはセーブすることもできなければ、ロードすることもできないのだ。システムのほとんどの部分を、ゲーム自体が握っているのである。そしてあらゆるNikoとプレイヤーの行動は一回限りであり、やり直しは効かない。やがて、プレイヤーの参加自体を拒み始めるゲームシステムが、神と救世主の運命を分かとうとする。ラストシーンにおける一回限りの選択が、神であるプレイヤーの虚構世界への操作をはたと止めさせ、じっくりと考えこませることだろう。

プレイヤーがこの虚構世界にやってきた別の世界の住人であるように、主人公であるNikoもまた別の世界からやってきた存在である。もちろん、このことはどこまでいっても想像にすぎないが、このような想像を強く信じさせてくれるほど、本作の採ったアプローチは興味深く、また新しい。単純な物語としても優れているこの作品は、その構造によってより効果的に強められた感興を、プレイヤーに引き起こしてくれる名作である。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。