『ホロウナイト:シルクソング』の“遠すぎるチェックポイント”は誰のため?何のため?チェックポイント事例から見る「ゲームの隠し味」

『ホロウナイト シルクソング』が発売された。売上と同様に評価もうなぎ上り……と言いたいところだが、少しだけ悪評が聞こえてくる。「椅子の配置バランスが悪い」。

お久しぶり。ゲームデザイナーのヌヌヌだ。現役ゲームプランナー・デザイナーの観点から、ゲームを面白くする「隠し味」を発見したり、感想を書いてみたりするこの企画。今回は誰もが目にしていながら、あまり話題になっていないテーマを取り扱ってみる。

2025年9月4日、『ホロウナイト シルクソング』(以下、『シルクソング』)が発売された。前作の人気を推進剤にして、爆発的な売上を記録している。全プラットフォームの総プレイヤー数を合わせると既に500万本を越えているという報道もある。その売上と同様に評価もうなぎ上り……と言いたいところだが、少しだけ悪評が聞こえてくる。いわく「椅子の配置バランスが悪い」だ(Ars Technica)。

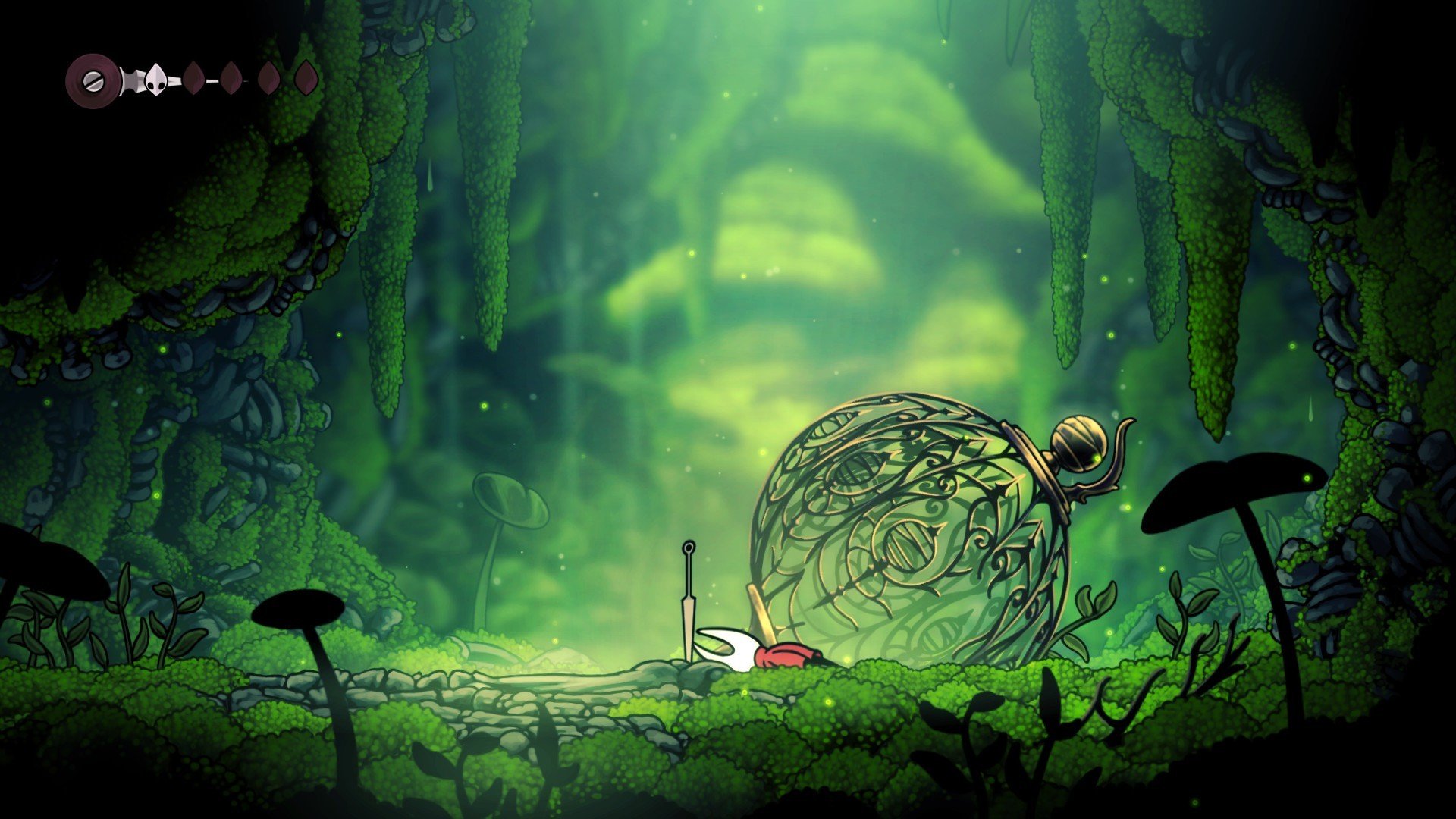

『シルクソング』では「椅子」がチェックポイントの役割を果たす。敵との戦闘に敗北したり、ステージ上のトラップに引っかかってミスすれば椅子から再開だ。苦労して難所を越えてボス戦まで到達したとしても、ボスに負ければやはり椅子から再開、やり直し。この「椅子とボス戦までの距離が遠すぎる」というのが不評の要因だ。

実際プレイしてみると、筆者も奇妙なほどに遠いと感じた。まるでプレイヤーを苦しめることが目的に感じられるほど、懲罰的な遠さだ。ただでさえボス自体も高難易度でストレスフルなのに、ミスすると再びボスエリアまでのザコ戦やアスレチックをクリアしなければいけない。これは心が折れるのも無理はない。

果たして『シルクソング』はゲームバランスの設計に失敗したのだろうか?しかし、開発者は言っている。「いくらでも開発できるが、そろそろ終わりにする」と。

「Hollow Knight: Silksong」 8年にわたる開発秘話とインディ界隈への影響 – GAME TRONIKA

つまり、このバランスは意図的で、開発者にとって満足のいく状態でリリースされたと考えられる。にもかかわらずユーザー評価は揺れている。高評価だった前作を作った開発者が、今作でも理想的なゲームを作ったのになぜ?その理由は本記事の最後で追求する。慌てずじっくり「チェックポイント」について詳しく考えてみよう。

チェックポイントはレベルデザインではない

レベルデザインとはステージ設計のことだ。レベルデザインという用語は、実際は解釈が揺れ続けている言葉だが、本記事ではステージ設計という認識で読み進めてほしい。さて、チェックポイントの配置は「配置」という言葉からレベルデザインの一部であると見なされる。レベルデザイナーの担当というわけだ。しかし、これは間違っている。チェックポイントの配置場所を決めるのはレベルデザイナーではない。決めるのはディレクターだ。

一般的にチェックポイントは、それぞれのレベルデザイナーが好き勝手に配置していいもの“ではない”。ゲーム全体の難易度やテンポに影響する「ルール」だ。『シルクソング』の例で見たように、チェックポイントの配置場所によってゲームの体感は大きく変わる。意図を持ってチェックポイントを配置しないと、ゲームバランスは簡単に崩壊する。たとえば落とし穴を1つ越えるごとにチェックポイントがあったらどうなるか?緊張感がなく、適当なトライが続くだろう。逆にチェックポイントが一切なければ、かなり厳しい難易度のゲームになる。

チェックポイントの配置はディレクターの「どういうゲーム体験を提供したいか」という意図から生まれる。だから、チェックポイントはレベルデザインではなくゲームデザインの領域で、ディレクターに決定権がある。

このように、チェックポイントに注目すると「ディレクターの意図」が見えてくる。ゲームはさまざまな遊びや要素が複合的かつ重層的に組み合わさったものだが、チェックポイントについてはディレクターの意図が濃く反映される。そこから「ディレクターの美学」を分析することができる。「ディレクターはこの配置によってどういう楽しみを提供しようと思ったのか」「ディレクターはどういう体験が楽しいと信じているのか」が分かってくる。

チェックポイントはディレクターの「繰り返しの美学」が反映される

ミスしたあとの再開場所がスタート地点なのか、ボス戦直前か……チェックポイントはディレクターの繰り返しサイクルの美学が反映されている。抽象的な話が続いて申し訳ないが、ここでゲームプレイを「楽曲演奏」に例えてみる。演奏経験がない人は「音ゲー」をなんとなく想像してほしい。カラオケでも大丈夫だ。

楽曲は音符という最小単位があり、次に「小節」という区切りがあり、やがて「サビ」や「Aメロ」など大きな区切りへと広がっていく。ディレクターはプレイヤーがミスした際に「1つ前の音符から再開」させるのか「サビの頭から」か「曲の最初から」かを決定する。この決定はどうしようもなくディレクターの美学なのだ。ユーザーからすれば「難所の直前から再開したい」と思ったとしても、ディレクターが美しいと感じなければチェックポイントは置かれない。

私見だが、こうした繰り返しの美学についてゲームデザイナー、ディレクターがメディアインタビューなどで言及している事例はかなり少ないと感じる。プレイヤーが失敗しない、モチベーションを落とさないための工夫は語られやすいが「失敗したあとのゲームプレイ」は地味な上にセンシティブで、語りづらいトピックなのかもしれない。

ただ、チェックポイントを意識していることが分かるゲームデザイナーも、強く意識していると思われるタイトルも存在する。ここからは具体的な人物、ゲームを見ていこう。

『スーパーマリオブラザーズ』から読み解く宮本茂の美学

『マリオシリーズ』や『ゼルダシリーズ』の生みの親である宮本茂氏は、過去のインタビュー記事などでゲームの「繰り返し」について言及している。(『New スーパーマリオブラザーズ Wii』については故岩田聡氏の発言)

>中間ポイントを置いて、お手軽に次に進めるようにすると、

プレイヤーの心の中に残るものが少なくなってしまうんです。

>失敗しながらも経験がどんどん積み重なっていって、

その結果、クリアしたときの達成感はものすごく大きなものになる

そこが、“体育会系”なんですよ。

※ こちらの話者は厳密には故岩田聡氏で、内容復唱的な発言である

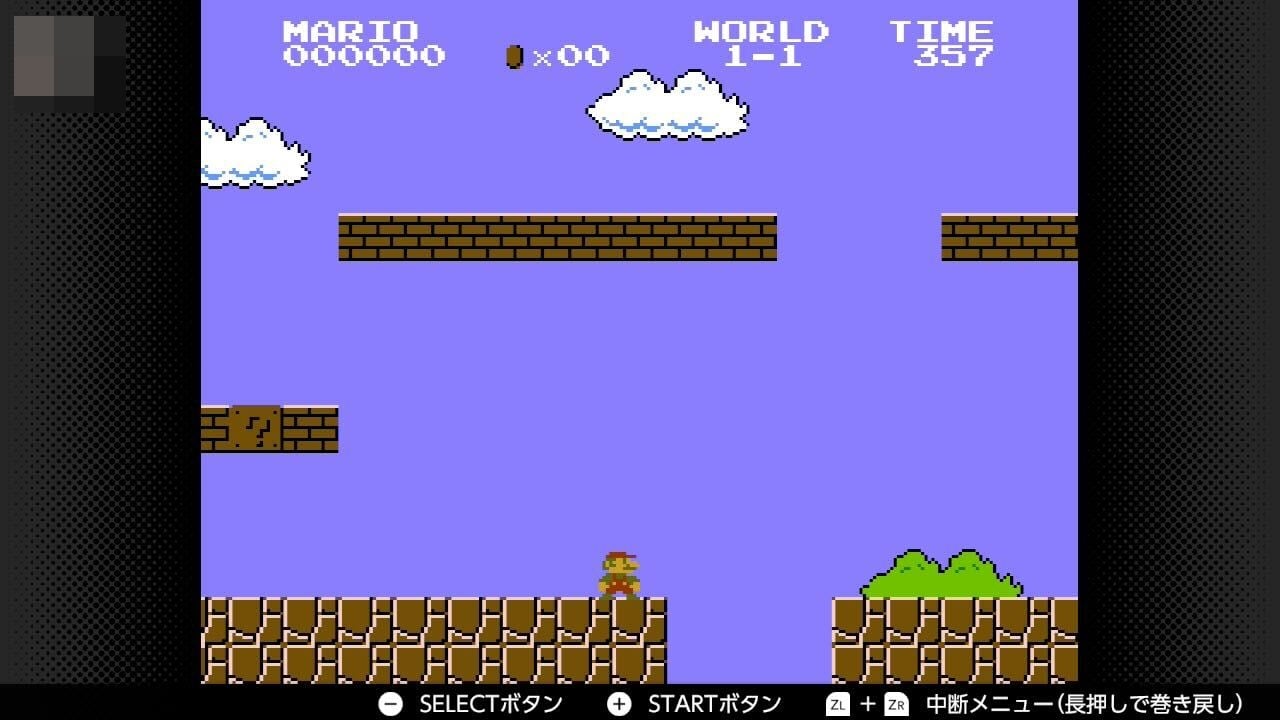

任天堂といえば老若男女分け隔てなく好まれるゲームを出すイメージもあると思うが、意外にも宮本茂氏の「繰り返しの美学」は昔ながらの硬派なスタイルだ。ミスと復活を繰り返し、やがて難所を越えることでのみ得られる達成感がある……岩田聡氏が「体育会系」と評するように「死んで覚えるスタイル」である。宮本茂氏がなぜこういった美学を持っているかを分析するに、一番の要因は『スーパーマリオブラザーズ』が生まれた時代にある。

『スーパーマリオブラザーズ』が発売された1985年はまだまだアーケードゲームが盛んな時代である。ゲームを設計する際に参考にされるのは家庭用機というよりは、アーケードゲームであったと推測できる。それに、もともと宮本茂氏はアーケードゲームからゲーム開発のキャリアをスタートさせたのだ。ゲームの面白さとは何かを考えるベースにアーケードゲームがあったとしても何の不思議もない。

つまり、宮本茂氏が持つ繰り返しの美学は、アーケードゲームの設計をベースにしている。1コインを入れて、ミスしたらそれまで。当時の人々は1コインに命を懸けてゲームをプレイしていた。そのプレイヤーの熱中を想定してゲームデザインしているからこそ、宮本茂氏はある意味では自由にプレイヤーに対して遠慮なく難易度の高いステージを叩きつけることができた。

実際のゲームを見てみよう。『スーパーマリオブラザーズ』の1-1にもチェックポイントがある。当時のゲームは『グラディウス』などもそうだが、チェックポイントをオブジェクトとしては見せず、なんとなく「このラインを越えたら途中から」という実装が多かった。『スーパーマリオブラザーズ』のチェックポイントも可視化されたものではない。

比較的難易度の低い1-1ということもあり、チェックポイントの場所を覚えている人は少ないだろう。1-1のチェックポイントは、実はスタート地点から数えて2つ目の落とし穴を越えた場所にある。落とし穴に落ちた場合はチェックされず、スタート地点から再開となる。

では、チェックポイントを越えた先のクリボーにやられた場合はどこから再開するだろうか。なんと落とし穴の手前からである。せっかく越えた難所の「後」ではなく「前」から再開させる。1-1の洗練されたレベルデザインは教科書的な扱いを受けることが多い。そうであれば、この再開場所は偶然ではなく「十分に考慮された結果」である。繰り返しは悪ではないし、難所は達成感のために「何度でも繰り返す」場所だ。ここに当時の宮本茂氏の美学がある。

余談だが『マリオ』シリーズは歴史が長い。チェックポイントに着目すると、初代『スーパーマリオブラザーズ』から最新作の『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』に至るまで、どのような変遷があり、試行錯誤があったかが垣間見える。『スーパーマリオブラザーズ3』ではコースセレクトの遊びが導入されたためかチェックポイントがない。『スーパーマリオワールド』では「目に見える形」でのチェックポイントが導入されたが、その配置場所はコースの「中間」に置かれている印象だ。外伝的な作品である『ヨッシーアイランド』では「回復ポイント」の役割があるためか正規ルート外にチェックポイントが置かれることもある。『スーパーマリオ3Dワールド』の場合は、「後戻りできない区切り」に置かれている。そして『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』では、コースに劇的な変化を加える「ワンダーシード」が出現する手前に配置されている。

『スーパーマリオブラザーズ』が持っていた「繰り返しの美学」を意識しつつ、タイトルごとのゲームデザインに合わせてチェックポイントの存在を見直す。表立って意識されることは少ないが、この細やかな調整は、任天堂が送るアクションゲーム最新作『ドンキーコングバナンザ』でも続いていると思われる。

チェックポイントを強く意識しているゲームたち

『VVVVVV』や『Celeste』、『LeapYear』といったゲームはチェックポイントを強く意識している。ゲームデザインの根底が共通だからだ。「1画面1課題」と言えるほど短期間で次々に課題を提供し続けるスタイル、即ち「ショートステージ方式」である。

これらのゲームは長距離走ではなく短距離走であり、おおよそ1画面単位で課題を越えていく。目の前の課題をクリアすれば次の課題へ、そして次の課題の開始時にはチェックポイントが置かれているか、チェックが走る。ミスをしても過去の課題に戻されることはない。今取り掛かっている課題にすぐに着手できる。

このテンポの良さが、高難易度や数十回(あるいは数百回)の繰り返しが苦にならないようにサポートしている。よく死ぬしよく戻るが、近距離で即時復活である。

「ショートステージ方式」のゲームを作る開発者は「死と繰り返しの頻度」を意識してゲームをデザインする。用意した高難易度の課題をクリアしてほしいが、それ以外のストレスはできるだけ排除したい。結果として、チェックポイントは課題ごとに配置される。『VVVVVV』では課題を越えた先にもチェックポイントが置かれる配慮っぷりだ。「密度の濃い高難易度体験だけに集中できる環境を作る」これが開発者の美学だろう。

今回の記事では論じないが『ElecHead』や『Öoo』生高橋氏は「ショートステージ方式」のメタ化に成功した開発者だ。短期的なパズルへの集中のためにチェックポイントを利用し、さらに「チェックポイントの障害化」すら行っている(このゲームデザインは『VVVVVV』からの影響があると思われる)。こちらも面白い事例だ。

『シルクソング』の美学とは?

さて、ようやく『シルクソング』の話題に戻ってきた。なぜ椅子はこんなにも少なく、そして遠いのだろう。すべては開発者の美学にある。

Ari Gibson & William Pellen (Team Cherry) – Source Gaming

開発者へのインタビューを見ると、ゲームプレイのベースには『ロックマン』シリーズがあり、探索については『リンクの冒険』や『ファザナドゥ』の影響を受けていることが分かる。そして、彼らは「世界を描くこと」に重点を置いている。ショートステージ方式のように高難易度トラップが連続でありながら、なぜ『シルクソング』でチェックポイントの数を制限するのか。それはショートステージ方式とは異なる美学だからだ。では宮本茂氏の美学に近いのだろうか。難所を乗り越えた先にある達成感の追求なのだろうか?それもあるだろうが、恐らく主眼はそこではない。もし古くからのゲームバランスを重要視するなら、インタビューでの回答は主に『ロックマンシリーズ』の難易度設計になるだろう。

彼らが描きたいのは「世界を冒険する楽しみ」だ。ミスした場合は「最初からやり直し」こそが美しい。途中からの再開は「楽曲全体」、攻略区間全体を楽しむうえでは邪道になる。だから、チェックポイントは攻略区間の開始地点に置かれる。ボス戦前に置かれることはない。それまでの過程含めて楽しめるように設計されているためだ。

『シルクソング』の評価が揺れた理由、開発者とユーザーの間で衝突があった理由は、開発者とユーザーが思い描く美学に差があったためだ。数年かけて1本を送り出す開発者と、1週間から1か月ほどで「消費」するユーザーとの間では理想とするゲーム体験が異なるのは当然だろう。

悲劇があるとすれば、恐らく開発者は『シルクソング』というゲームの演奏に長けている。長年の開発により、ミスせずクリアできて当然、より高度な演奏(プレイ)すら追求していたのではないか(一度の死でセーブデータが破棄される「スティールモード」の存在がその証拠だ)。

好きなように演奏できる開発者と、少し演奏しては躓くプレイヤーとではストレスが大きく異なる。「それでは最初からやり直しましょう。それが一番美しいですから」と指南され続けるのは辛い。

『シルクソング』は良いゲームだが、開発者の美学と対峙する……戦うゲームでもあった。少なくとも筆者はそう感じている。

ゲームデザインの裏側とも言える、普段から接しているのに改めて名言されない「チェックポイント」について語ってみた。ゲームを遊ぶ際に「このゲームは設計がうまい」と感心して遊んでいただけると幸いだ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。