FC版『シャドウゲイト』にみる、あるべきローカライズの姿

本稿ではリメイク版の発売を目前に、あえて1989年の過去にさかのぼりFC版『シャドウゲイト』のローカライズを紐解いていきます。

いまから約1週間後の8月21日、往年のアドベンチャーゲーム『シャドウゲイト』のリメイク版がSteamで配信される予定です。開発はオリジナル版『シャドウゲイト』の制作者が設立したZojoi。本プロジェクトは2012年12月にKickstarterで目標投資額を達成し、それから約1年9か月の開発期間をへて無事正式ローンチにこぎつけました。今年6月にはベータ版が配信され、一足先に新装シャドウゲイトの門をくぐったユーザーもいます。

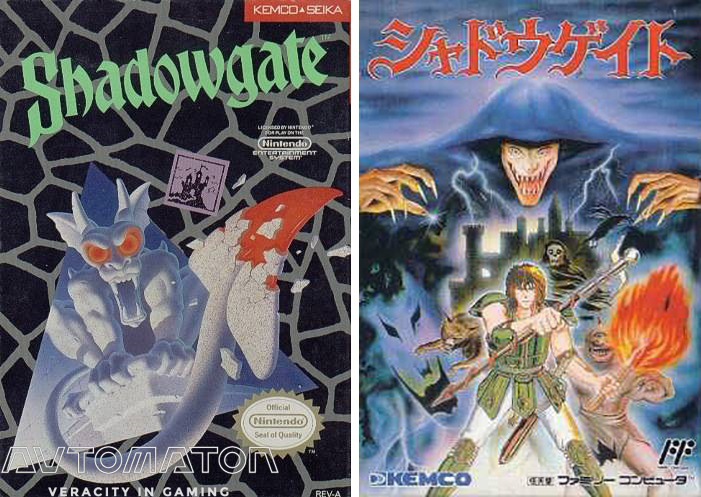

『シャドウゲイト』はもともと1987年にICOM Simulationsが手がけたPC用ゲームです。1989年にはコトブキソリューションの前身となるコトブキシステム(ケムコ)がファミリーコンピュータ/NES版を製作し、日本語ローカライズもしています。この日本語版『シャドウゲイト』は当時さまざまな意味で波紋を呼んだ伝説的タイトルであり、その破天荒ぶりはいまなおレトロゲーマーのあいだで語り草となっているほどです。

日本において『シャドウゲイト』を伝説たらしめたのは、その斬新なローカライズ手法であるといって間違いないでしょう。『シャドウゲイト』のローカライズは多くのエッセンスを備えており、FC版の発売から25年がたった現在でも……いや、グローバル化が加速しローカライズの全盛時代が花ひらきつつある現在だからこそ、取りあげる価値があるものと判断しました。そこで本稿ではリメイク版の発売を目前に、あえて1989年の過去にさかのぼりFC版『シャドウゲイト』のローカライズを紐解いていきます。

愛すべきバカゲーに変貌を遂げた王道アドベンチャー

『シャドウゲイト』は一人称視点で展開するグラフィックアドベンチャーゲームです。プレイヤーは、主人公であるロードジェイル(ゲーム中、名前は出てこない)の行動をコマンドで決定しつつ、「シャドウゲイト」を根城にかまえる魔王ワーロックを打ち砕くため、さまざまな謎と試練を乗り越えていきます。先にすすむほど謎解きも難解をきわめていき、自力で謎を解きあかしたときの爽快感、いわゆる「アハ体験」はひとしお。そんな作品でした。

本家である英語版『シャドウゲイト』は、中世ファンタジーの世界観や、難解ながらもロジカルな謎解きをたずさえた正統派アドベンチャーとしてファンから親しまれてきました。FC版の発売後、ゲームボーイ/ゲームボーイカラーやモバイルに移植されたほか、『Beyond Shadowgate』、『シャドウゲイト64』などの続編や、小説『Before Shadowgate』も登場。先述のリメイク版『シャドウゲイト』も根強いファンたちにささえられプロジェクトのスタートを切ることができました。

しかし海を渡ったここ日本では、FC版『シャドウゲイト』は一風異なる形で人気を博すことになったのです。日本において本タイトルに付与された称号は、「バカゲー」、「ギャグゲー」、ときには「クソゲー」など、レトロゲーマーのあいだではかならずしも悪口ではない――むしろ称賛の言葉ですらある――ものの、いちジャンルの王道をゆく作品としては似つかわしくない評価があたえられたのです。ほんの一例ではありますが、『伝説のクソゲー大決戦』というバラエティー番組で『シャドウゲイト』がクソゲーとして取りあげられたこともありました。

かたや古典的な良作アドベンチャー、かたや愛すべきバカゲー。同一のゲームであるにもかかわらず英語版と日本語版とでなぜこうも位置づけが異なるのか。日本語にローカライズされる過程で『シャドウゲイト』にいったいどんな変革がまきおこったのでしょうか。

翻訳が『シャドウゲイト』にあたえた影響

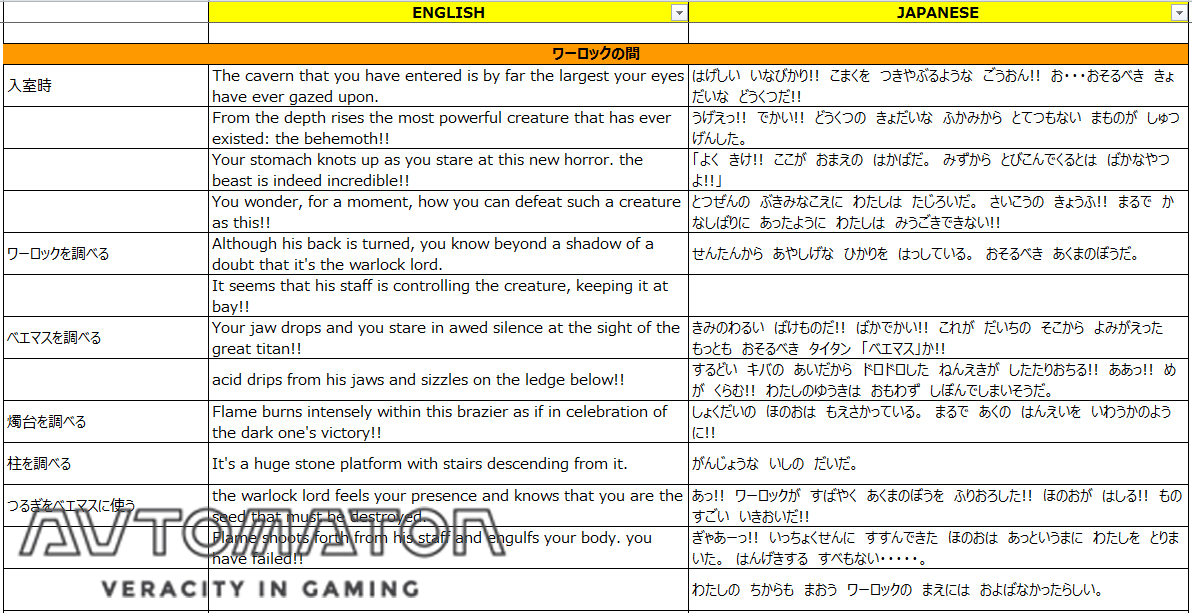

この変貌のカギをにぎるのは「テキストの翻訳」です。筆者は、FC版『シャドウゲイト』のセンスあふれる日本語に魅せられたファンのひとりであり、かつて、ほぼすべての原文/訳文を書き出したことがありました。その資料をもとに、テキストの比較検証をおこなっていきます。

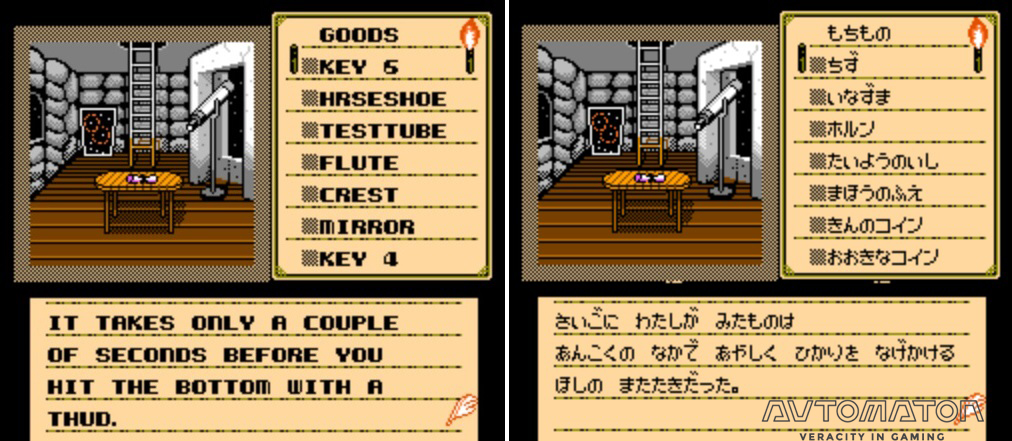

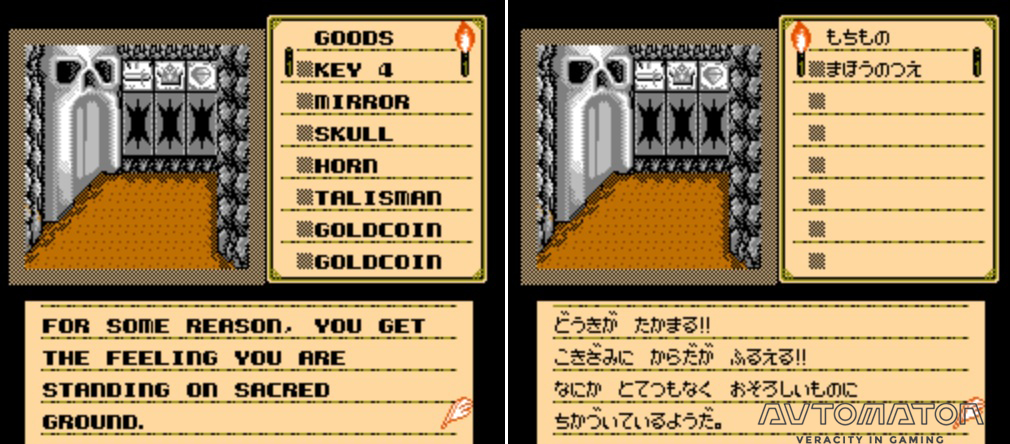

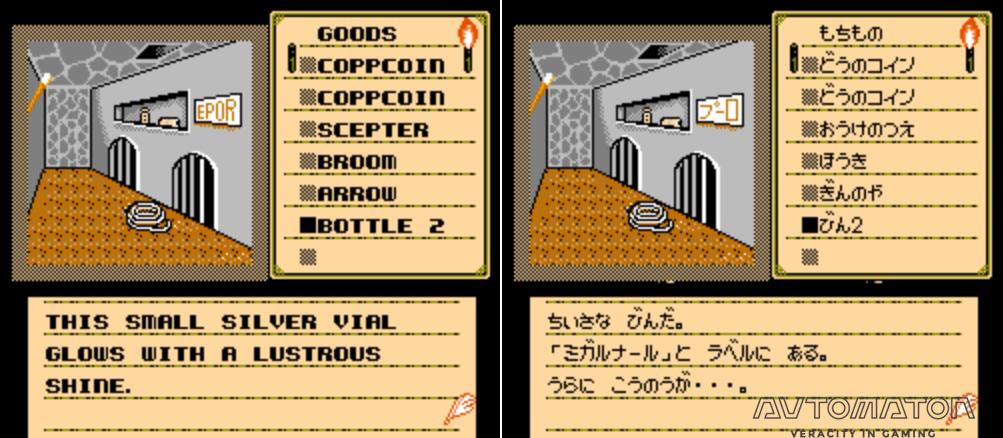

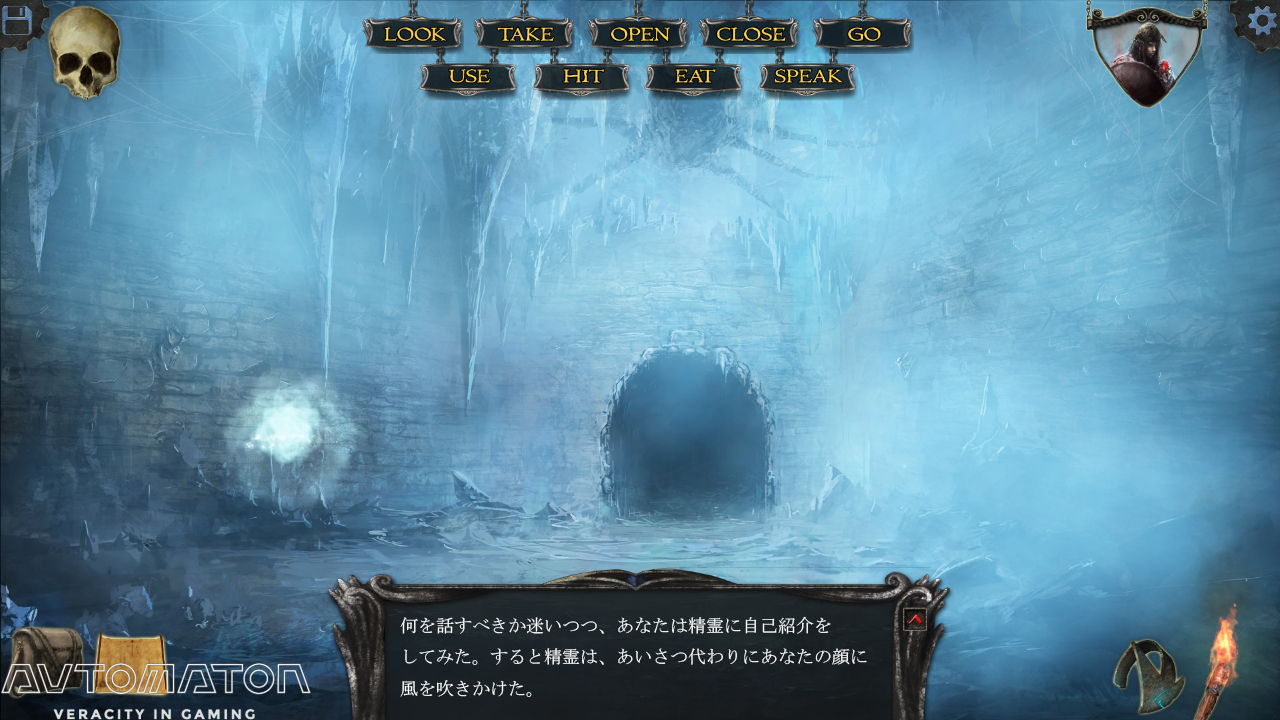

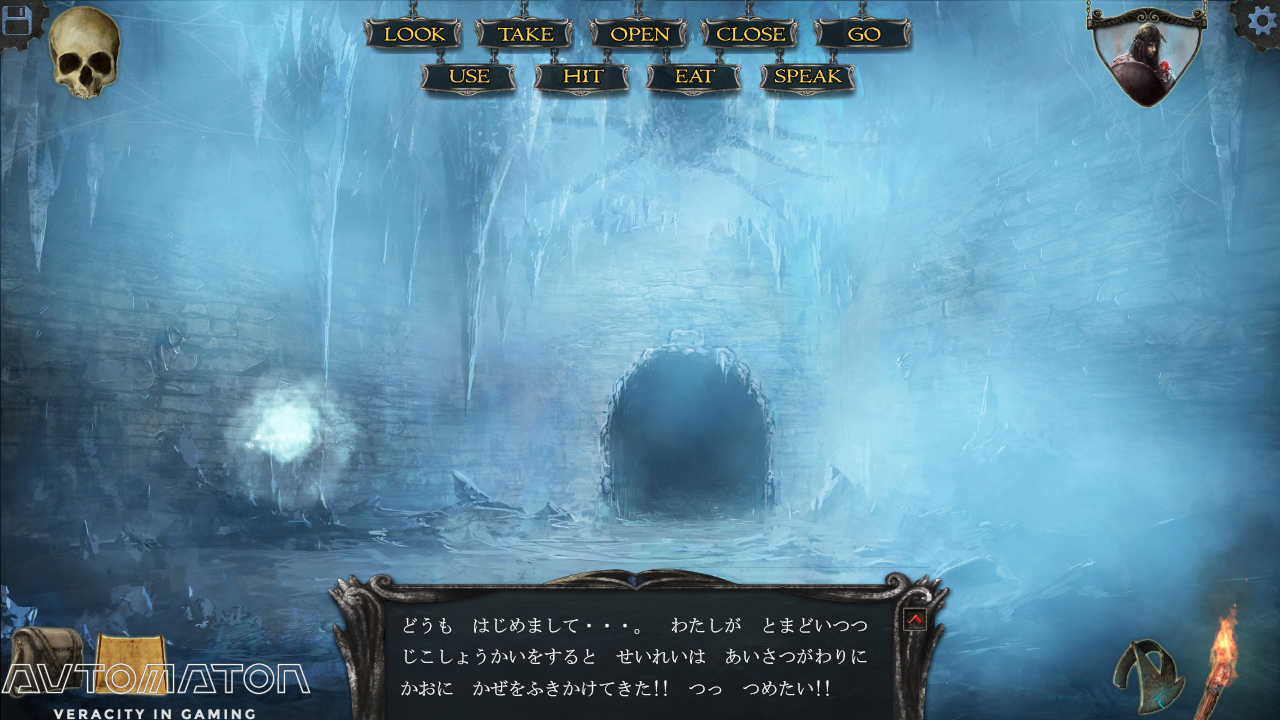

第一にあげる特筆事項として、原文では二人称(あなたは~)で語られているナレーションが日本語版ではすべて一人称(わたしは~)に変わっているという点があります。英語版の主人公は「あなた」、つまりプレイヤー自身です。主人公を客観的に見つめるのではなく、プレイヤーみずからが主人公となりダンジョンを探索します。当時、海外製グラフィックアドベンチャーで一般的に用いられていた手法です。一方の日本語版では、主人公はあくまで”しんのゆうしゃ”ことロードジェイル。日本語版のロードジェイルは言葉を発し、自我を持ったひとりの人物としてプレイヤーの前に存在しているのです。

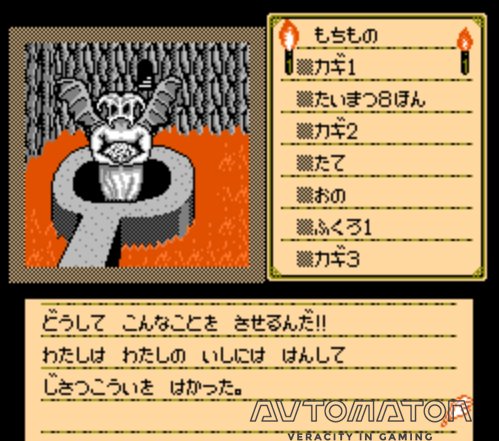

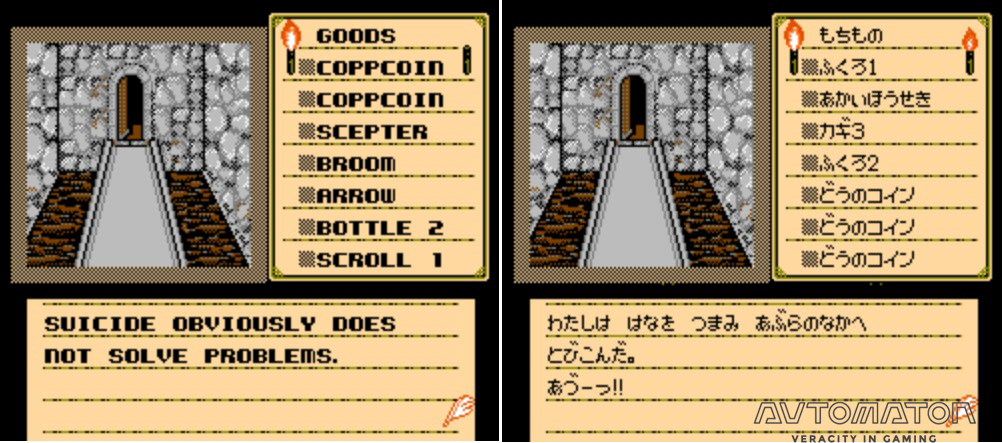

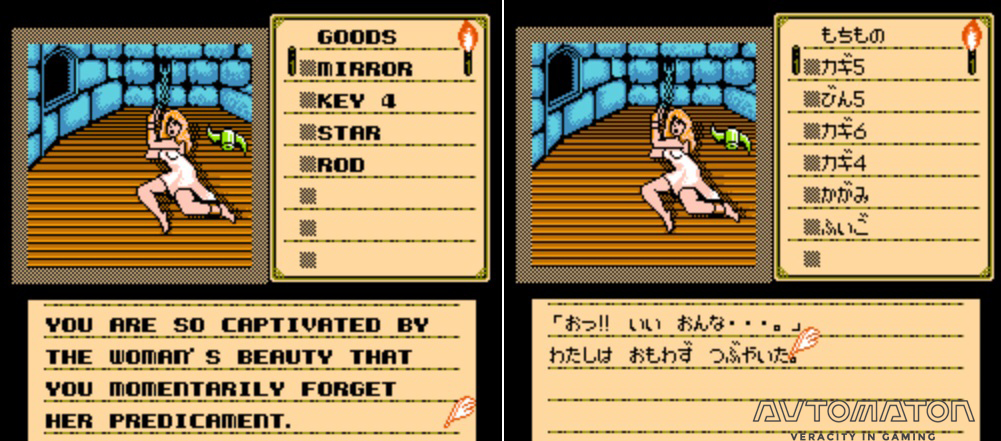

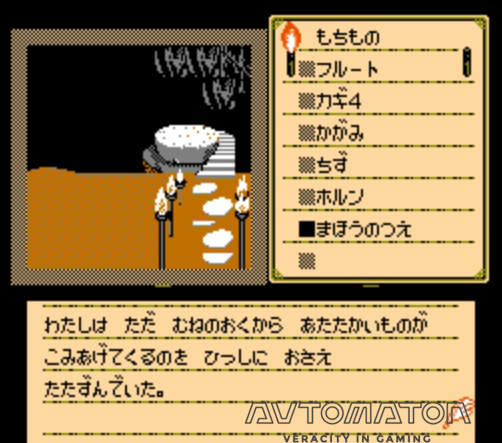

これは瑣末な違いにとらえられかねませんが、『シャドウゲイト』をバカゲーたらしめた大きな要因のひとつであることは間違いありません。それは、本タイトルが幾多の死亡(ゲームオーバー)を重ねながらすすめていく「死にゲー」であるからです。城内のモンスターに殺されるほか、焼死・溺死・圧死・窒息死・餓死・自害など。本作ではバラエティー豊かな死亡パターンが用意されています。英語版では主人公の死は第三者視点で淡々と語られるのですが、日本語版ではみずからの死にざまをみずから饒舌に実況するという、なんとも滑稽な主人公ができあがったわけです。

また、こういった死亡時のナレーションに日本語版独自の加筆がなされている点も見過ごせません。主人公が情緒あふれる物言いで自身の死を語ることにより、前述の滑稽さはますます際立っていきました。この死亡時のセリフは、日本の一部ファンのあいだでは親しみを込めて「辞世の句」などと呼ばれています。

原文よりも軽めのテキスト

つぎに、英語原文にくらべて日本語テキストがカジュアルな文体となっている点に着目します。これは感嘆符(!)の数を比較するのがもっともわかりやすいでしょう。英語版でも「!!」が200回ほど使われていますが、日本語版では約500回と、じつに2倍以上もの数に膨れ上がったのです。その結果、英語原文の重々しさは薄まり、くだけた調子のテキストが生まれました。

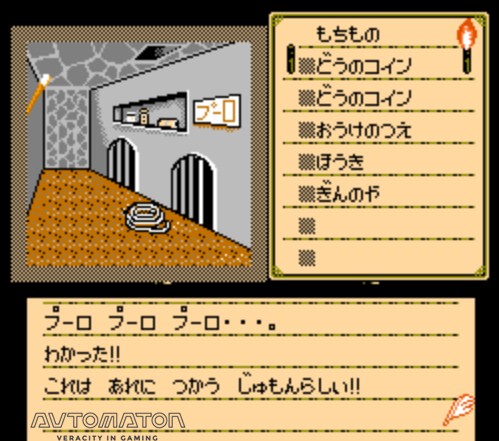

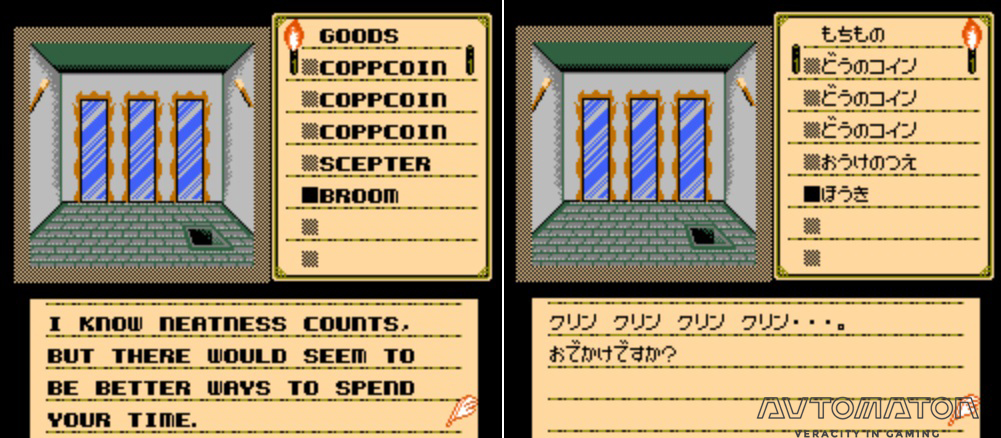

「!!」の数もさることながら、「あづーっ!!」、「ひえーっ!!」、「うげっ!!」、「ヒイッ!!」、「ありゃりゃ!!」といった多数の感嘆表現も、お茶目な主人公を演出するのに一役買っています。英語版では一言も発しない寡黙な人物であるのに対し、日本語版では、喜んだり、怒ったり、驚いたり、まごついたり、おびえたりと、人間味ある愛すべき勇者像が築きあげられていったのです。

そしてきわめつけは、日本語版ならではのシュールなジョーク。日本語版『シャドウゲイト』では、中世ファンタジーの世界観にはとてもそぐわない、おもわず吹き出してしまうようなダジャレがいくつもしこまれていました。しかし原文と照らしあわせてみると、これらのほぼすべてが日本語版独自の要素であったことがわかるのです。

路線変更の理由を推測

このように、日本語版『シャドウゲイト』は軽妙な翻訳スタイルによって究極のバカゲーへと姿を変えたわけですが、当時ケムコはどのような目的をもってこの方向に舵を切ったのでしょうか。ファミコン時代にありがちだった「遊び心」の一言で片づけることもできますが、本稿ではもう少々掘り下げてみます。

『シャドウゲイト』発売当時はファミコンの黄金期であり、多くのファミコンソフトが飛ぶように売れる時代でした。また、CEROレーティングのようなユーザーを限定するゾーニングシステムがなかったこともあり、ファミコンソフトは少年から大人まで広範なユーザー層によって遊ばれていたのです。グラフィックアドベンチャーそのものに馴染みのない新規ファン層を取りこむためには、道化に徹してでも「とっつきやすさ」を付加し参入障壁を下げるべきだと、そのような判断をくだしたのかもしれません。そして実際に、幅広い年齢層のユーザーを虜とすることに成功したのです。

また、そのような意図はテキストにちりばめられたヒントからも推測できます。下に例をあげますが、日本語版『シャドウゲイト』には、原文にない攻略ヒントがくわえられているテキストがいくつもあります。つまり、若干ではあるものの難易度が下方修正されているわけです。このことからも、すくなからずライトユーザー層を意識してローカライズ作業をしていたと思われます。

これこそ しんの ローカライズだ!!

翻訳によってゲームの雰囲気や難易度を作り変えてしまう・ゲームを大衆化する方策に関しては賛否両論さまざまあることでしょう。オリジナルの世界観を損ねる冒涜行為だと非難する人もいるかもしれません。一方、テキストの調整という比較的安価な方法で裾野の拡大を実現した「成功例」とみなす人もいるでしょう。その是非についてここで論じることは避けますが、すくなくとも、『シャドウゲイト』の翻訳クオリティは非常に高い、という点は強調しておきたいです。

二人称から一人称への変更や文体のカジュアル化をのぞけば全体として原文に忠実な訳となっていますし、それでいて違和感なくスラスラ読める日本語に仕上がっている点は見事というほかありません。これまで掲載してきたスクリーンショットからも日本語テキストがナチュラルで読みやすいことはおわかりいただけるでしょう。インパクトあるジョークの陰に隠れがちですが、これはまぎれもなくプロの仕事です。

テレビゲームの翻訳は、原文を字面どおりに移植すること――つまり誤訳が少ないこと――だけが正義ではありません。翻訳調を排し、国産ゲームと見まがうような自然な訳文をこしらえること、それこそがローカライズにおける最重要課題のひとつであると考えます。恥ずかしながら筆者は、自分自身がローカライズ職に就き、過去のローカライズ事例をあさっていくまで、『シャドウゲイト』が洋ゲーであることを知りませんでした。しかし、この「海外ゲームだとわからなかった」という言葉は、ローカライザーにとって最大の賛辞のひとつなのです。

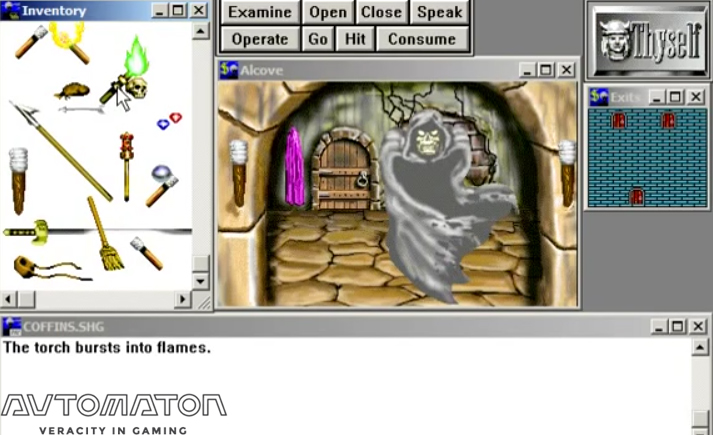

また、『シャドウゲイト』の翻訳には細かな気配りがなされている箇所もあります。たとえば「まほうのたいまつ」というアイテム。このアイテム名は、原文では「Torch」、つまり通常のたいまつと同一名称になっており、特殊な効果を秘めたアイテムであることが一見してわからなかったのです。

もとのPC版では「まほうのたいまつ」の形状と炎の色は通常のたいまつと異なっていたため、名前が「Torch」でも問題なかったのです。が、ファミコン/NES版では所持品のグラフィックが表示されないので、PC版と同様にどちらも「Torch」と呼ぶのはユーザーにとってやや不親切だったのではないでしょうか。一方の日本語版では、「まほうのたいまつ」という固有の名称を与えることでこの不親切さをきっちりカバーしているのです。

原文が完全無欠であるとはかぎりません。テキストを右から左へ機械的に流していくだけではなく、このように原文の不自然な点を察知し補完していくこともローカライザーに求められる資質であると考えます。

いまでこそテレビゲームの翻訳が専門分野のひとつとしてあつかわれ学習の対象とされていますが、ファミコン時代にしてこのレベルの翻訳が存在した事実は敬服に値します。近年、ソーシャルゲームやスマートフォンゲームの台頭を皮切りにレトロゲームやボードゲームのプリミティブな面白さが見直されつつありますが、案外ローカライズに関しても古典作品のなかに何冊ものバイブルが眠っているのかもしれません。

リメイク版『シャドウゲイト』の行方

さて、リメイク版に話を戻しましょう。リメイク版『シャドウゲイト』が日本語にローカライズされる日は果たしてくるのでしょうか。もしローカライズされるとすれば、FC版の文体が踏襲されるのか、はたまた『シャドウゲイト64』のように原文の重厚な雰囲気が尊重されるのか、FC版のファンにとっては大きな関心事項となります。

リメイク版では、BGMやテキストの表示方法をFC版のものに切り替えられるというファンサービスが用意されています。仮に日本語にローカライズされるのならば。このオプションに「テキストを原文テイストとFC版テイストの2種類から選択」を加えることこそが、日本のファンにとって最善の対応ではないでしょうか。

みなさんはどちらが好みでしょうか? 筆者としては断然後者ですね。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。