「博物館化していくゲームセンター」第一部 後編

アーケードゲーマーにとって目を背けられない現実に直面し続けている……。時代によって変化していくゲームセンターの「いま」を見つめるクドータクヤが、博物館化しつつあるゲーセンを追う。

映像コンテンツとしてのゲームを展示

――「あそぶ!ゲーム展」が開催されたきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

株式会社デジタルSKIPステーション 事業企画第三部 シニアディレクター(映像ミュージアム) 澤柳英行 氏(以下、澤柳氏):

「映像ミュージアム」では映像の作り方や原理などを常設展示としてわかりやすく紹介しているのですが、網羅しきれないようなテーマを企画展として開催してきました。当初はメディアアート的な企画展が中心でしたが、子供から大人までわかるようなアイドル、アニメ、鉄道などのサブカルチャー的題材を取り入れるようにして敷居を下げたんです。マスメディア的な部分が硬直化し、かつての勢いがなくなっていることに対して、サブカルチャー的なものが新しさを生み出す役割になっているところが顕著にあると思っているんですね。そこで、映像コンテンツとして世界的にも重要なポジションを占めるゲームを“映像作品”として捉えた企画展をやりたいと考えていました。

――ゲームを展示するうえでの具体的なコンセプトはあったのでしょうか?

澤柳氏:

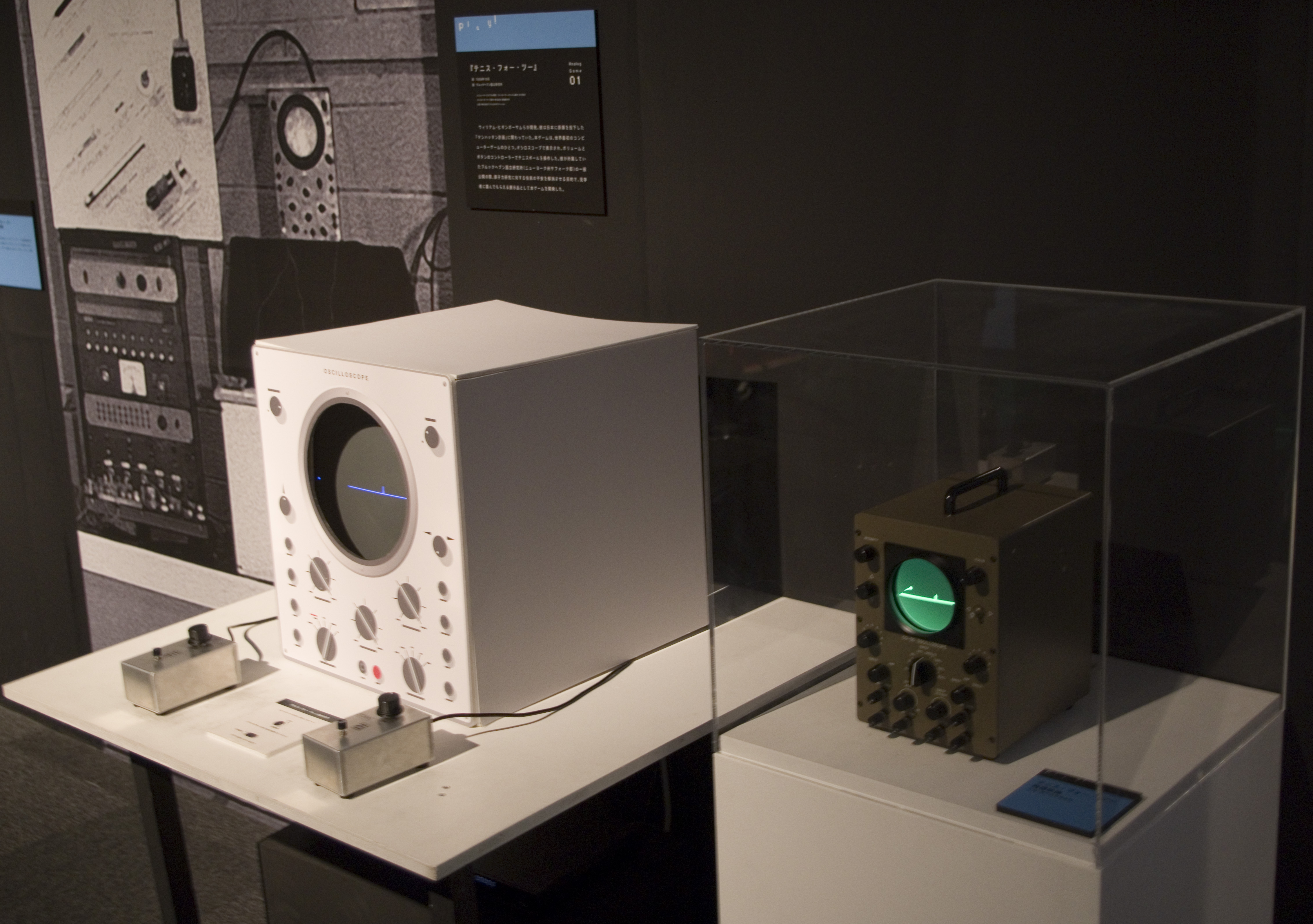

「“映像としてのゲーム”というのはどうやって始まったんだろう?」というところを扱いたいと考えておりましたので「進化史のような形で追っていく」「遊べるということが重要である」ということを本企画展監修の馬場章先生(東京大学 大学院情報学環教授)にアドバイスしていただきながら企画を詰めていきました。ゲームは遊ばれることによって完結するコンテンツだと私自身も思っていたので、当時のクリエイターたちが何を考えてこのゲームを作ったのか、限られた技術のなかでどういった工夫をされているかを実際に遊んで体験してもらうことで「本質」を感じていただきたいと思ったんです。区分けしたコーナーの設定についても馬場先生と同じく監修をしていただいた遠藤雅伸先生(東京工芸大学 芸術学部 ゲーム学科教授)先生にご意見をうかがいました。

昭和56年、『パックマン』を無断でコピーした業者に対してナムコ(現・バンダイナムコゲームス)が訴訟を起こした「パックマン事件」は、上映権の侵害を主張したものであることから、映像としてのゲームは決して無関係ではないと言えるだろう。展示方法についても、単に筐体や家庭用機を設置するだけではなく「実際に遊んでもらうことによって当時のクリエイターたちによる創意工夫を感じとってほしい」という理解の深さをうかがい知ることができた。

ゲームが「悪」と見られはじめた時代背景も含めての展示

――教育的観点からいまだに偏見の目で見られるゲームを主題に企画展を開催することへの反発はなかったのでしょうか?

澤柳氏:

埼玉県の施設であることと、教育委員会の後援を受けていることから「教育的にどうなんだろう?」という議論はどの企画展でも常にあるのですが、その時代の最先端映像技術や表現への試みを伝える方法などを構成することが主旨であると説明して偏見を取り除いています。最初にサブカルチャー的要素で催したアイドル展が来場者に好評だったことで、当施設にとってもふさわしい展示も行なえるということを証明できた部分がありましたね。「最新のゲームではなく古いゲームでも人が来るのか?」という疑問も呈されましたが、馬場先生や遠藤先生によるお力添えによって理解を得られました。

――展示するゲームを選出する際に気をつけられたポイントをお教えください。

澤柳氏:

道徳的な部分でアウトなものをどこまで線引きするかというところで「脱衣麻雀」は明らかにアウトですが、『デスレース』も置くべきかどうか議論しました。現代の子供の目から見ても暴力的なゲームではないと思いますし、遠藤先生からも「当時はこれが暴力性のあるゲームとして問題視されていたことも含めて置くべきではないか?」といったご意見をいただきました。「インベーダーハウス」も不良のたまり場という言われ方もされていましたし、そういった時代を経てゲームが社会的認知されるようになったところも伝えていくべきだと思いました。

いまから10年ほど前、『グランド・セフト・オートIII』が神奈川県青少年保護育成条例の有害図書に指定されるなど、過激な暴力表現が目立つゲームは常に問題視されている。ハンドルやペダルで車を操作し、画面内をうろつく人型のグレムリンを轢き殺すという内容の『デスレース』は、アメリカだけではなく日本においても「殺人ゲーム機」として新聞や週刊誌でバッシングを受けた。こうした見方がされるようになった流れはここ最近ではなく、じつは40年前から起きていたというわけだ。

開館以来の記録的な入場者数とその反響

――「古いゲームを展示することで人が来るのか?」という懸念について、開催してからの反響はどうでしたか?

澤柳氏:

入館者数については当初の見込みよりもいい数字が出ております。去年のいまごろは鉄道の企画展を開催していたのですが、一般入館者数だと平日は前年度比1.9倍、土日については3.5倍に近い数字が出ています。土日に関しては開館以来の記録的な数字ですね。開催直後は30代後半から40代ぐらいの男性が多かったんですが、徐々に小さいお子さんをお連れしたお父さんがいらっしゃったり、学生やカップルにもお越しいただきました。ある時期からおひとりで来られる方や友達とお越しになられる女性も多くなっています。若い方たちがオールドゲーム的なものに新しさを見出しているのかもしれませんね。

数多くのグッズが製作され、アメリカでは「ザ・パックマン・ショー」としてアニメ化されるなど、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネスから認定を受けた『パックマン』。これからもビデオゲームを代表するキャラクターとして活躍してくれることだろう。

――岩谷先生や遠藤先生を交えた開発者トークショーや「スペースインベーダーチャンピオンシップ」も行われましたが、当初から企画されていたのでしょうか?

澤柳氏:

いままでの企画展でも「誰がその作品を作ったか」ということをトークショーで伝えたいと思っておりまして、積極的にやれる限りやっていた流れで考えていました。「スペースインベーダーチャンピオンシップ」については比較的、思いつきに近いところがありまして(笑)。実況や対戦イベントが盛んに行なわれていますので、ニコニコ生放送も含めて実況者が実況するというイベントはやりたいということも話していたんです。有名な実況者を招いてみるなど、いろんなアイディアが出ては消えを繰り返してたんですけどね(笑)。『スペースインベーダー』の大会っていままでに行なわれたことがないので、『ゲームセンターあらし』ではないですが、現代風なイベントをやったら盛り上がるのではないかと思って企画書を作りました。

従来のゲームファン以外の若い世代の人たちを取りこめた背景には、ゲームを題材にした映画『シュガー・ラッシュ』『ピクセル』やテレビ番組「ゲームセンターCX」など、オールドゲームに興味を持つ土壌ができていたのが要因だろう。上級プレイヤーたちによるお手本のようなプレイが次々に披露された「スペースインベーダーチャンピオンシップ」。会場だけではなくニコニコ生放送のコメントやTwitterによる盛り上がりは大成功と呼べる企画となっていた。

親子連れに最も楽しまれていた『ギャラクシアン』と『ドンキーコング』。お子さんよりもお父さんが熱中してしまうという微笑ましい光景をいくつか目にできたことから、親子間のコミュニケーションの場としても楽しまれていた。

「つづく!ゲーム展」これからに向けての展望

――今回の「ステージ1」は「ファミコン」誕生前夜の1982年までで区切られていますが、「ステージ2」ではどの年代を区切りにされるのでしょうか?

澤柳氏:

具体的なゲーム機のラインナップも含めて現在調整中ですが、ポリゴン表現が出るか出ないかというところかなと考えています。90年代の中盤か終盤で区切るだけでもだいぶ変わってくると思いますので。飽和状態となった「ATARI 2600」の失速や、豊富に発売された家庭用ハードを展示のなかにどこまで落とし込むべきかというのも悩みどころではありますが、スタート時点ではやはり「ファミコン」、アーケードでは『ゼビウス』をキーにする形です。

――どこまでで区切るか、何を展示するかなどはゲーム史を紹介するうえでの悩みどころですよね。

澤柳氏:

「俺は納得いかないぞ!」「なんでこれが入ってない!」みたいな意見はあるかもしれませんね(笑)。逆に我々としてはそういった方々をいかに満足させるかがポイントだと考えています。100%は難しいと思いますが、多くの方に納得いただけるような展示を目指していきたいと思いますね。

「光速船」で知られるベクタースキャン方式のゲームから、合成音声が特徴的な『スペースフューリー』と、スピナー(回転パドル)を操作する『テンペスト』。ギラギラとした発色と線画の美しさに惚れ惚れしてしまう。

操作方法や画面表現の模索、ゲームが巻き起こした社会現象や問題、年を追うごとに飛躍する技術の紹介など、堅苦しい学術的なイメージを「実際に遊ばせる」ことで払拭し、一番わかりやすい形で展示されていたからこそ、大人から子供まで楽しまれる企画展になったのではないだろうか?県の施設でゲームの企画展が開催されるという一報を知ったときは筆者も半信半疑だったが、結果としては何度も足を運んでしまうほどの魅力があり、「ステージ2」への期待感も膨らむ形となった。なお、「ステージ2」の開催は2016年の夏以降を予定しているとのことで、引き続き注目していきたい。

次回は『ギャラクシアン3』をはじめとする数多くの筐体に圧倒される「UGSF-WEST アーケードゲーム博物館計画」(埼玉県熊谷市)と、1990年代のレースゲームとガンシューティングゲームを主に稼働している「バック・トゥ・ザ・アーケード」(千葉県八千代市)を特集。現在までの活動内容や今後の展望など、アーケードゲーム筐体を収集する個人コレクターの目線から見据えたものとはいったいどのようなものなのだろうか?

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C)TAITO CORPORATION 1975,1978 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SEGA

(C)Nintendo

博物館化していくゲームセンター

「博物館化していくゲームセンター」第一部 前編

「博物館化していくゲームセンター」第一部 後編

タクヤ・クドー

タクヤ・クドー1989年生まれ。

UNDERSELL ltd.所属。

ビデオゲームとピンボールをこよなく愛するゲームライター。

新旧問わない温故知新のゲーム精神をモットーに、時代によって変化していくゲームセンターの「いま」を見つめています。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。