「ゲームの隠し味 – ゲームを面白くするあれこれ」第二回、プレイヤーを刺激する「開いている扉」と「散らかったゴミ」の妙味

今回はマップ設計に関するテーマで語らせてもらおうかな。

どーも、ゲームデザイン星人のヌヌヌだ。前回はゲームの始まり方のテクニック、もとい型として「閉じ込め」を紹介させてもらった。今回はマップ設計に関するテーマで語らせてもらおうかな。

さて、マップ設計。レベルデザインと呼称してもいいが、日本国内ではまだまだ共通言語となっているとは言い難い。ステージかフィールドかマップで悩んだが、本稿ではマップで統一させてもらう。

ではマップ設計に関するテーマ「開いている扉と散らかったゴミ」について紹介していこう。

■開いている扉

まずは「開いている扉」とはなんぞや。

読んで字のごとく……扉があり、それがほんの少し開いている…それが「開いている扉」だ。これがマップ上に置かれるとプレイヤーはなんとなく気になって、思わず歩き出し、まんまと中に入ってしまう。そもそも「扉」という外見だけでも強烈な誘因作用があるんだけど、それが「開いている」ことでさらに興味を引き出すことができる。

■散らかったゴミ

次は「散らかったゴミ」についてだ。

道端にバラまかれたイヤ~な感じのゴミ。それが「散らかったゴミ」だ。もちろん開発者が意図的に置いたゴミだ。何を狙っているか?それは「忌避感」だ。これを置くことでプレイヤーに「近づきたくない」「危ない」「いつもと違う」といったネガティブな感情を生むことができる。行ってほしくない場所にゴミを置いてもいいし、逆に「ここは危険な場所」と伝えたかったらゴミを置けばいい。

ということで、マップ設計のテクニックには「開いている扉」と「散らかったゴミ」がある。まあ、開発現場で使われている共通言語ではなく、ヌヌヌが独自に使っている分析ツールだ。では、この2つをうまく活用しているタイトルを見ていこう。

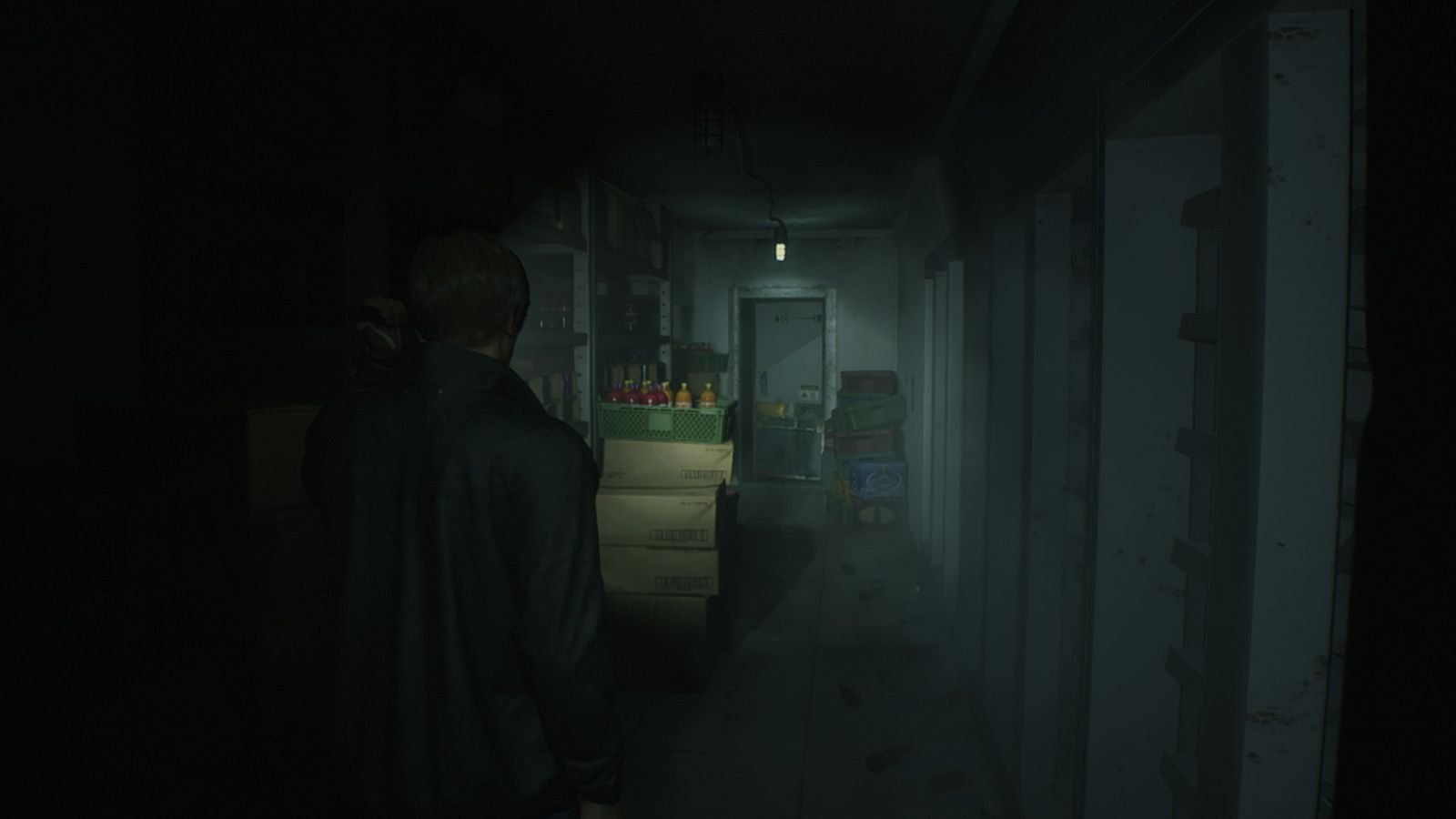

■『バイオハザード RE:2』

最初にお見せするのは『バイオハザード RE:2』(以下バイオ2)だ。

序盤に探索することになるコンビニ。いかにも危険な雰囲気で探索する気が失せる場所だけど、だからこそ「開いている扉」で「こっちへおいでよ」と誘導している。通路が狭くて一方通行なので、この扉に入るしかないとはいえ、少し開いていることで「ここが正解」としっかり伝えている。

「開いている扉」の次は「散らかったゴミ」だ。

『バイオ2』では「散らかったゴミ」を移動抑止、通ることのNGサインではなく「ここから先は危険」というアラートサインに用いることが多い。代表的なものが「血痕」だ。それも何かを引きずったような、生き物の移動を想起させるイヤ~な感じを演出している。

『バイオ2』やホラーゲームはプレイヤーにプレッシャーを与える必要性からか「散らかったゴミ」を多用していて、さらにバリエーションも富んでいる印象だ。あの手この手でプレイヤーの恐怖心を煽る必要があるからね。

とはいえ、忌避感はストレスでもあるので……丁寧な導線設計、パイプによる「進行ライン」の示唆、発光物による注目、それに気になるストーリーなど。「先に進みたい欲求」を生むフォローも怠らないようにしないといけない。ホラーゲームの作り手はサディスティックなだけでなく、慈悲の心も必要だ。

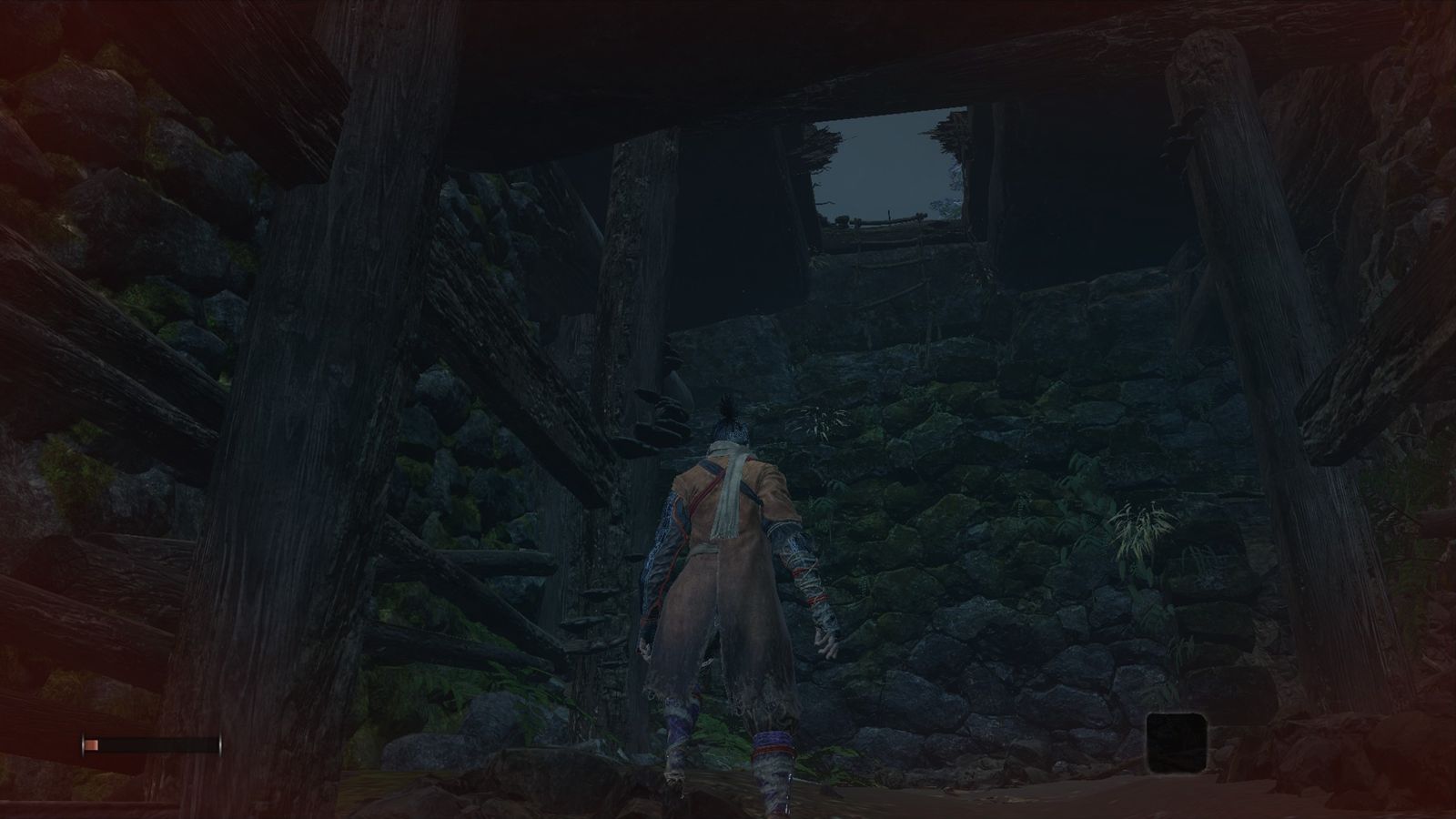

■『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』

次は『SEKIRO』の事例を見ていこう。

ゲームが始まった直後は穴蔵からスタートする。少し進むと壁が見えてきて、そこでジャンプを学ぶわけだけど……頭上を見上げると抜け穴がある。ここが「開いている扉」だ。天井がないだけでも用は足りる。でも、破れた抜け穴のほうが「行ってみたい」気持ちをそそる。それに抜け穴を飛び出したほうが忍者っぽいしね。ちょっとした違いと侮るなかれ、こうした「ゲームが提供したいロールプレイ」を大切にすることは「体験の一貫性」を生み出す上で重要だ。

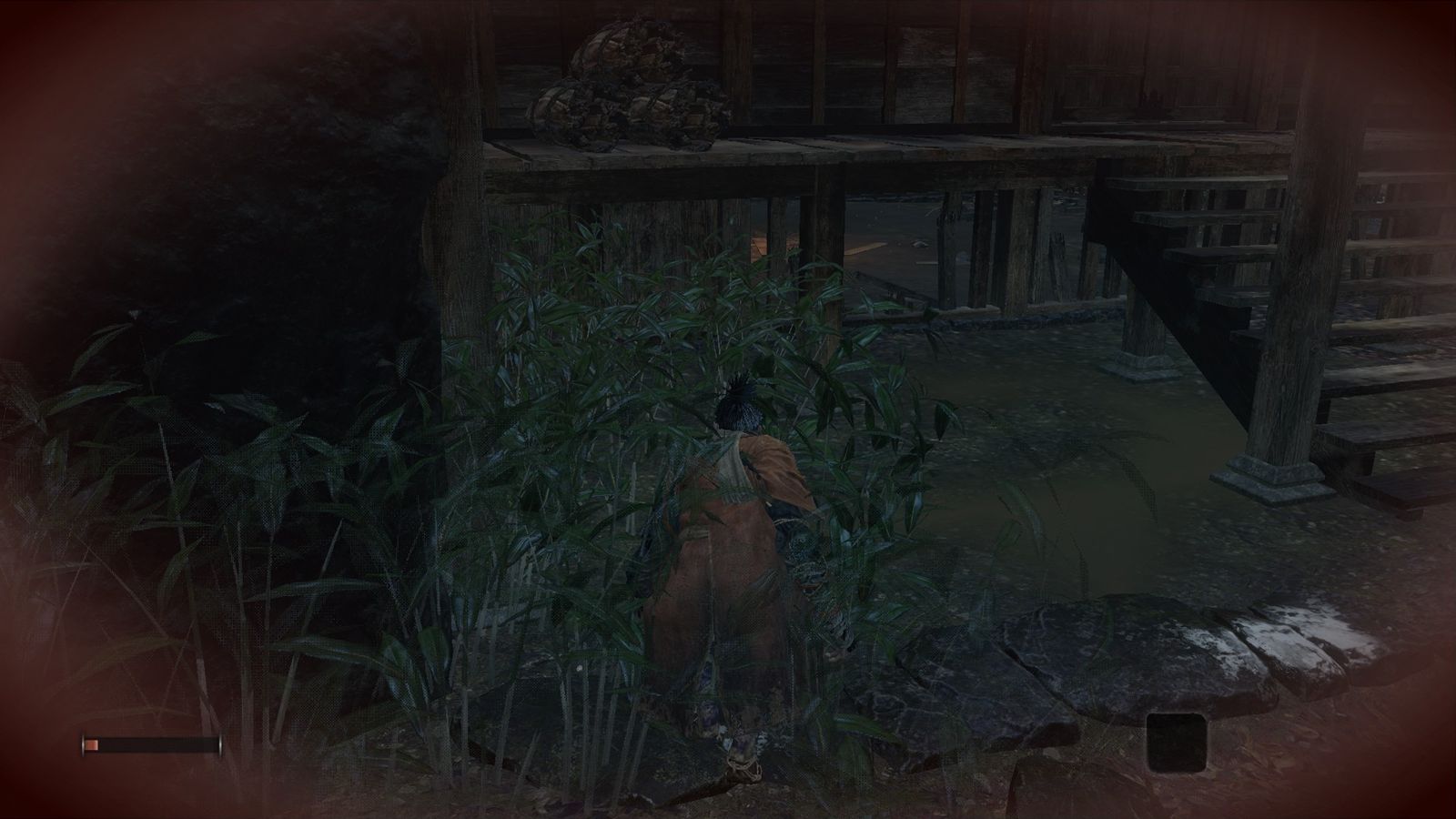

『SEKIRO』では他の場所でも「開いている扉」を使っている。たとえば同じく冒頭の草むらの先にある屋敷の床下。

「さっきからあげているもの、どれも扉じゃないよ」って?……はは、ヌヌヌが作った分析ツールだからね、多少曖昧なのは許してほしい。「見ると誘われて行きたくなる扉、穴」をまとめて「開いている扉」と呼んでいるんだ。

さらに具体例。刀を獲得してすぐ、雑魚敵がまばらに配置された場所。ここには「壊れた柵」が置かれている。こういう「破れた、壊れた通り抜けられそうな場所」はプレイヤーの移動を誘導する常套手段だ。敵を倒して「さて、どこに向かおうか」と迷うのを防いでいる。

『SEKIRO』は主人公の身体能力が高く、トレードオフとして道に迷いやすい。焚き火、降り積もった雪、壊れた屋根、そして「開いている扉」など……色々な手段でプレイヤーが迷子にならないようにマップ設計しているんだ。

■『アンチャーテッド』の事例

続いては『アンチャーテッド』だ。まずは『アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団』(以下、アンチャーテッド2)の事例から。今度は「散らかったゴミ」の紹介だ。

『アンチャーテッド2』と言えば冒頭の「今にも落下しそうな列車」シーンが有名だけど、今回紹介するのはその後。列車から脱出して、雪の中安全地帯を目指すシーンだ。

あるのは雪、壊れた列車、そして燃え盛る火。どこにゴミがあるのかって?それは……雪だ。

見れば分かるように、雪の剥げた部分が進行ルートで、プレイヤーを誘導している。逆に雪が残っている部分は「行ってはいけない場所」だ。つまり「ゴミ(雪)のない場所が正しい道」という感覚をプレイヤーに与えている。進行ルートを伝える際に正しい場所と間違っている場所を両方見せる好例だね。

こうした「剥げた道とそうでない場所」という組み合わせはマップ設計の基本だ。現実でも人の行き来がある場所は雑草が剥げているのと同じだ。

さて、次は『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』にも触れておこう。

序章の海中探索のシーン。鬱蒼と茂った草が「ここに入ると視界不良で困りそう」と伝えている。忌避感だ。この草を避けると、自然に正しいルート、目的地に辿り着けるようになっている。磁石が反発するように、忌避感を上手く使えば良い誘導になる事例だ。

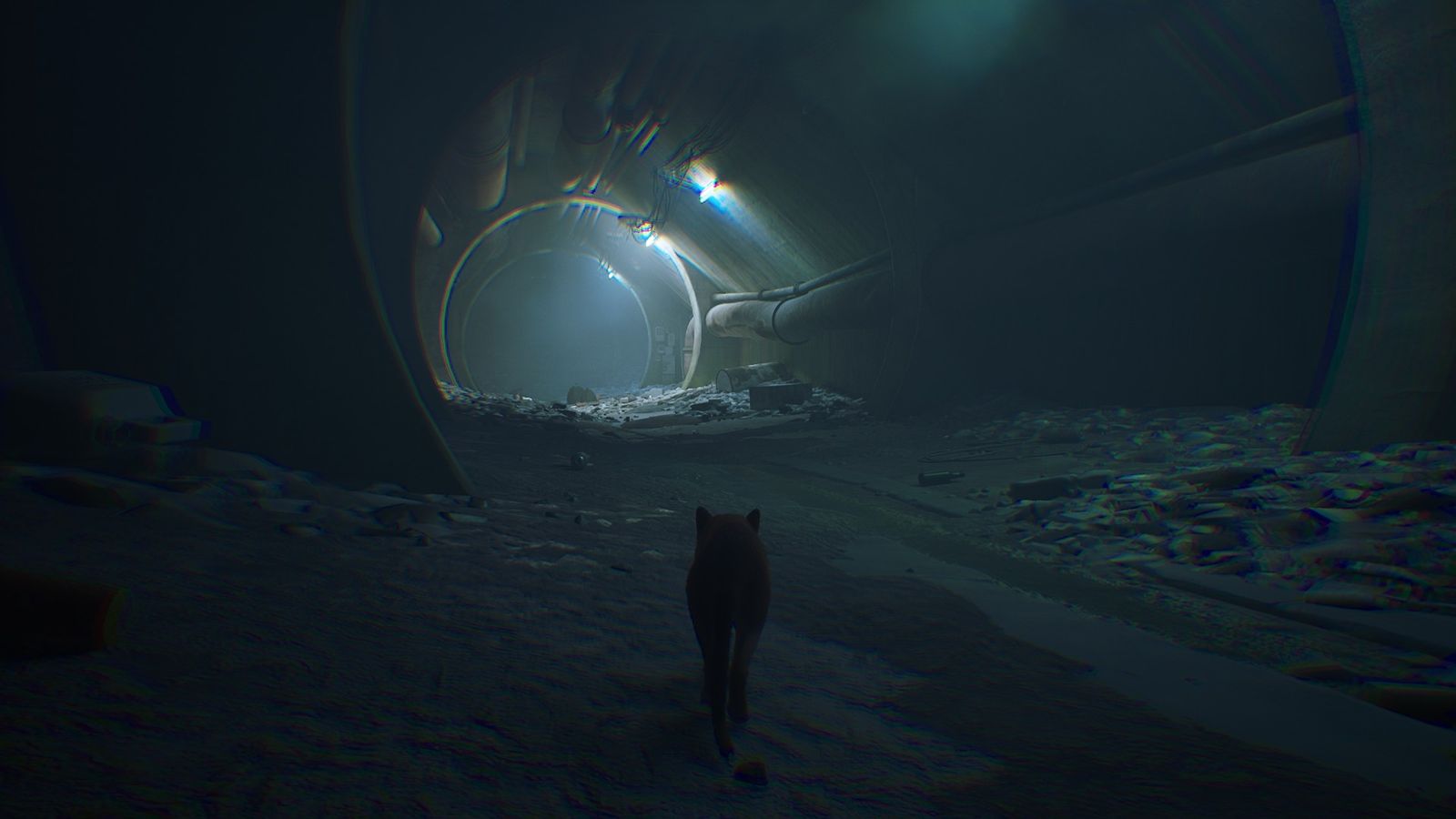

■『STRAY』の事例

最後は「猫ちゃんサイバーパンク」こと『STRAY』の事例を紹介しよう。

まずは「開いている扉」の事例の紹介から。冒頭、仲間の猫たちと散歩に出かけているシーン。登ることができる壁であると伝えるために、一部の草が剥げている。

こちらも同じく序盤。都市に降り立ってから路地を進むシーン。暗くて怪しい路地に対して、明るく開放感のある「穴」によってプレイヤーを誘引している。

次は「散らかったゴミ」の事例。

猫の背丈よりも高く伸びた雑草は見るからに邪魔で、入るのをためらう見た目になっている。雑草を避けることで正しいルートへと促している。

今回『STRAY』で紹介したのは序盤のシーンだが、全編通して多種多様な誘導や誘因を使ってプレイヤーを目的地へと導いている。そんなに難しいゲームではないし雰囲気も抜群、それになんと言っても主人公が猫だ。マップ設計に興味があれば遊んでおいたほうがいい。

■まとめ

どうだったかな?「開いている扉と散らかったゴミ」という、より良いマップを設計するための隠し味を紹介してみた。マップ設計に関するネット記事や書籍は近年増えてきているので、より深く学びたい人は探してみてはいかがだろうか。

それでは、このあたりでオサラバとしよう。楽しんでくれたら何よりだ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。