PinballDays -2017年のピンボール-

第三部 ピンボールウィザードと呼ばれる伝道師が見つめ続けた数十年の推移 後編

前編では堀口昌哉氏がピンボールに触れたきっかけや、非営利団体「東京・ピンボール・オーガニゼーション(以下:TPO)」の立ち上げ、1980年代の中盤にピンボール全体が息を吹き返したその波に乗るようにピンボール事業を始めたゲームメーカー「データイースト」への入社までを掲載した。

前編では堀口昌哉氏がピンボールに触れたきっかけや、非営利団体「東京・ピンボール・オーガニゼーション(以下:TPO)」の立ち上げ、1980年代の中盤にピンボール全体が息を吹き返したその波に乗るようにピンボール事業を始めたゲームメーカー「データイースト」への入社までを掲載した。

データイーストのマシンは日本国内外でも高い評価を得ていたのだが、本社の経営事情によってピンボール部門は1994年にアメリカのセガに買収されてしまう。この時期は老舗メーカーのGottlieb(PREMIRE)の業務停止(1996年)やWilliamsとBally(MIDWAY)の経営統合(1988年)など、業界内の騒がしさとは反比例にピンボール市場は縮小しつつあった。

決定打となったのは1999年にWilliamsとBally(MIDWAY)を率いるWMS社がピンボール業界から撤退したことだろう。ピンボールよりも売り上げのよいビデオゲームやカジノ向けゲーミングマシンの開発に資金や人材を注ぐようになり、1993年のピーク時には約6万5千台ものピンボールマシンを出荷していたが、1996年には約1万台という数字にまで転落するほどの目減りだった。メンテナンスのしやすさやUSB接続でのアップデート、サイズを小さくすることでさまざまな店舗での稼動を想定した「Pinball 2000」シリーズで起死回生を狙ったものの、その願いははかなくも散ってしまう。

後編となる今回は斜陽化していくピンボール業界の第一線に立ち続けた堀口氏から、引き続きデータイースト在籍時代と豊田ネバーランドでの勤務からその閉店に至るまでの心境や思いをうかがった。

データイーストピンボールからセガピンボールへ

――データイーストのピンボール事業がアメリカのセガに買収された当時の社内状況ってどのような雰囲気だったのでしょうか?

堀口氏

今まで手掛けて来たピンボール事業を手放すのは寂しいと思う人は社内に多かったです。しかし新機種のことだけでなく今までの機種のアフターケアのこともあるので、今後のピンボールの取り扱いについてセガさんの本社で会議が開かれることになり、石川さんと私も出席しました。そこで予想に反して「データイーストさん、いままでどおりやってください」ってことで収まってしまったんですよ(笑)。どうなることかと思っていたのですが、結果的にはデータイーストに在籍したままピンボールに関わり続けることになりました。

――データイーストの参入時と同じく、日本のセガもピンボール事業には困惑していたんですね。

――データイーストの参入時と同じく、日本のセガもピンボール事業には困惑していたんですね。

堀口氏

あくまで想像に過ぎませんが、どちらの場合も先に話が進んだのはアメリカでのことであって、日本での対応はやや遅れ気味だったのかも知れません。逆に異なる点としては、データイーストが参入したときはピンボールが上向きになる頃だったのに対し、明らかに時代が変わっていました。このときってまだピンボール業界が大崩れする直前だったのでデータイースト側にはタイミングが良かったんですが、セガさんとしては部門を買ったあとにピンボール業界がどんどん右肩下がりしていったので、結果としてはお荷物を買わされてしまったような感じだったかもしれません。かつては自社でピンボールを作っていたセガさんでしたが、その頃からおよそ20年も経てばゲーム業界も大きく変わってしまい、ピンボールに積極的になれなかったのも無理はないでしょう。

――やや消極的な受け入れ体制だったんですね……。ちなみに堀口さんの主な業務内容もあまり変わらなかったのでしょうか?

堀口氏

作業内容はまったく変わらず、販促物も作ってましたね。セガ・ピンボール製品の日本国内販売はデータイーストだったので、業者向けのチラシやカタログには「お問い合わせはデータイーストまで」という表示を入れてました。資本がセガさんになってからもシカゴにいたスタッフから「堀口には仕事を続けてほしい」と求められたのでデバッグも自分が任されていましたね。変わってしまったといえば、ディスプレイのスタッフロールに「MASAYA HORIGUCHI」と表示してくれた機種が多かったんですが、セガ・ピンボールになってからは、他社に属している私の名を出すわけにはいかなくなったようでしたね。その後もデータイーストはセガ・ピンボールのためにしっかりと仕事を続けましたが、国内への輸入台数も減り続け、1996年の『INDEPENDENCE DAY』を最後に私のデバッグ業務も含めて新機種に関わることはなくなってしまいました。その後もしばらくはアフターケアの責任などもあって在籍はしていましたが、社の業績全体も悪化してしまって希望退職者を募る状況にもなったため、石川さんの引退とほぼ同時期に私もデータイーストを去りました。

豊田ネバーランドでの勤務

――データイーストを退社されてから(株)吾妻の直営店舗である豊田ネバーランドで勤務されるまでの経緯をお教えください。

堀口氏

ゲーム業界に居続けるっていう考えも能力もなく、じつはデータイーストを辞めたと同時に業界からも離れていたんですよ。それから5年ぐらい経ったときに豊田ネバーランドで業界に復帰することになりました。運営している(株)吾妻は元々知っていましたし、豊田ネバーランドも帰宅前に時々寄ってピンボールをする場所でした。開店した1997年当時は他にもピンボールで遊べる場所が都内にまだたくさんあったのですが、それが徐々に減って来た時期にこの豊田ネバーランドではいま一度ピンボールに力を入れたいということで「一緒に仕事してみませんか?」というお誘いを受けたんです。

――ストレートに移られたわけではなく業界から離れられていたんですね。それでもなお、ふたたび業界に戻られたというのは運命的なものを感じます。

堀口氏

豊田ネバーランドで仕事を始めたのは2005年でした。メンテナンスに関しては本社がしっかりしていることに加え、修理の専門家ではない私も簡単なことならばその場ですぐに対応するという二段構えの体制で臨めました。私にとって、ピンボールのルールやテクニックを現場でお客様に直接お教えするのはとてもやり甲斐のある仕事でした。2000年前後に大きく落ち込んだピンボール業界でしたが、本国アメリカではセガ・ピンボール社が名を変えてStern社となって着実に努力を重ね、ピンボール市場も最悪のどん底状態からは脱した感じが見えましたし、もう一度ピンボールの仕事に携わるのは運命だったとしか言えないですね。

――ピンボールに力を入れているお店ということで、豊田ネバーランドにはSternの台がコンスタントに入ってましたよね。

堀口氏

私はデータイースト時代から引き続きSternのスタッフとはコネクションがあったので、吾妻が独自に輸入したんですよ。新作のピンボールはアメリカで作られているのに、ほぼ国内に入ってこないのは寂しいなと思っていましたし、吾妻本社としてもピンボールは中心業務のひとつであり、最新機種を知る意味もあったので3年か5年に一回のペースで新台は入れてましたね。但し収支を考えると新機種の導入には厳しいものがあります。豊田ネバーランドで1プレイ100円の売上を積み重ねても、そんなに簡単には利益を生み出すところまで来ません。設定にも工夫しながら人気を保つようにして長期間置いておくことが出来るものもありますが、そうでないものもあります。その場合は例えば他に転売するなどして、最終的に損のないようにしたい訳です。

――Sternに限った話ではありませんが、一プレイヤーとして堀口さんは近年のマシンについてどのように思われていますか?

堀口氏

最近の新機種は「Pinball EXPO」で渡米した機会に少し触れていますが、やり込むほどの回数はプレイできていません。その意味では初期的印象での判断に過ぎませんが、どのメーカーのものも「いまひとつ」と感じてしまいます。ただこれは自分自身が歳をとって来て、古めの機種が持つ「単純なのに深い面白味」を好む傾向が強くなっていることもあるはずです。それでも「あ、これはいいかも」と感じる新機種はもちろんあります。ここ数年で新しいメーカーがいくつか現われていますが、それは再び多様性につながることでしょう。一時期Stern社は唯一のピンボールメーカーになってしまいましたが、新興メーカーの登場がいい意味での刺激になってほしいです。個人的に深い付き合いもあるし、シカゴの現地にいるスタッフたちには頑張ってほしいし、とにかく面白いマシンを作ってほしいと思っています。

――ピンボールデザイナーの多くは現在でもSternに在籍しているので、個人的にも面白いマシンの登場にこれからも期待したいです。

堀口氏

とはいっても、ひとつ心配なところもあるんですよ。それはハードが進化したときにソフトというよりもゲームそのものの面白さがないがしろにされてしまうのではないか、ということです。たしかにカラー液晶を搭載するのはすごいなと思うんですが「ピンボールとは?」という原点に戻ったとき、なによりも大事なのはゲーム内容なんです。

――それこそ『HIGH SPEED』や『THE ADDAMS FAMILY』のようにピンボールそのものの面白さを継承しつつ、新たなルールやシステムを採用した革新性のあるマシンということですよね。

堀口氏

そこには期待もありますが、「革新的」と「過剰」は紙一重なので、コアなファンばかりでなく一般の人でも気軽に遊べるようなものを意識してほしいです。しかし見た目を含めた新しいマシンに需要があったり、極端な話をすればゲーム内容がつまらなくてもそれが売れるものであればメーカーとして生き残るわけですから、メーカーがなくなってしまうよりはよっぽどいいことだと思うようにはしています。クラシックカーの世界のように、新しいものが出なくなってしまったら寂しいでしょうから。

時代の流れによって決定した閉店……

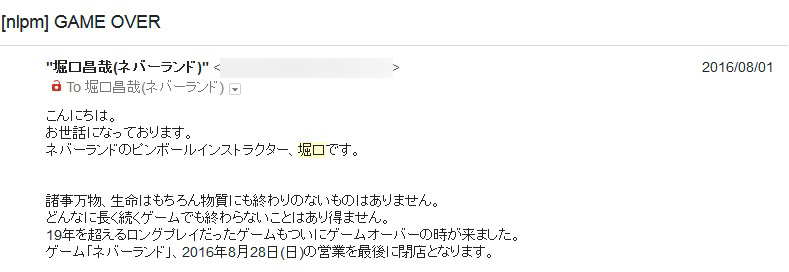

数十年前の名作の完動状態での設置、新台の導入、定期的な入れ替えによる活性化、定例大会の企画・運営、初心者への積極的なアピールに力を入れていた豊田ネバーランドだったが、2016年8月に閉店することを決定した。ピンボールの聖地にピリオドが打たれるまでの間、堀口氏はどのように葛藤されていたのだろうか。今回は特別に了承を得て、常連に向けて配信していたnlpm(ネバーランドピンボールメイト)から閉店告知メールの冒頭部をここに転載する。

――「GAME OVER」という件名で閉店する旨を知らせるメールを受信したとき、個人的な感想としては「来るべきときが来てしまったんだな」というショックは隠しきれませんでしたが、このメールを送信されたときの心境は我々以上に堀口さんも辛かったと思います。

――「GAME OVER」という件名で閉店する旨を知らせるメールを受信したとき、個人的な感想としては「来るべきときが来てしまったんだな」というショックは隠しきれませんでしたが、このメールを送信されたときの心境は我々以上に堀口さんも辛かったと思います。

堀口氏

慎重に慎重を重ねて言葉も選び、メールの下書きを何日も書き溜めていよいよ送信し終えたところで「これをみんな受信してしまうんだな……」と思うと辛かったですね。ゲームセンターが厳しいという状況はわかっていましたし、閉店が決まる数ヶ月前から「このままでは続けられない可能性が高くなってきているな」と思っていましたが、一番辛かったのは閉店することが決まった日から告知解禁日となっていた8月1日までの言えなかった期間ですね。お客さんから「これからも頑張ってください」と応援されて「頑張ります」と答えるのが本当に辛かったです。メールがない時代だったらある日お店が突然なくなっているという状況だったので、そういう意味では一斉に連絡を取れる手段がある時代でよかったのかなと思います。

――豊田ネバーランド亡きいま、これからのピンボールを認知させていく企画や計画の予定立てはあるのでしょうか?

堀口氏

残念なことに具体的なものはないんですが、何かできたらいいなという漠然とした希望はまだ捨てていないです。いま現在はアズテックがリースしているところもいくつかあるので、受け皿としての場所があるというのは本当に嬉しいことです。リース先で大会が開かれることもありますし、またそれ以外の場所で豊田ネバーランドの常連だったプレイヤーによる大会が開かれてもいます。豊田ネバーランドでピンボールを始めた人も含め、そこでできた「仲間の輪」が続いていることが、実は私には一番嬉しいことだとも言えそうです。いま心配しているのは「プレイヤーにピンボールをやめないでほしい」っていうところですからね。

最後に堀口氏はピンボールに興味を持った人に向けて「ぜひ実機で遊んでほしいですが、身近なところにない場合は手っ取り早いところビデオゲームのピンボールでもいいので遊んでみてほしいです。導入口には絶対になるものなので」と話した。

娯楽の多様化によって時代に取り残され、一部の愛好家が嗜む存在となってしまったことは否めないピンボールだが、第二部で紹介した「SILVER BALL PLANET」のように現在でも若者文化に溶け込んでいる例もあれば、家庭用ハードやPC用にビデオゲーム化するケースもあり、「かつて遊ばれていたもの」として忘れられることはないだろう。

しかしながら日本において現在以上の市場拡大やプレイヤーの増加を楽観的に望むことはできないのも事実ではあるが、一方でピンボールの本国であるアメリカでも同じようなことが起きているのだろうか? これまで三部にわたって日本国内におけるピンボール事情のこれまでとこれからをお伝えしたが、最終部となる次回ではアメリカ・ネバダ州ラスベガスにて営業している聖地「Pinball Hall of Fame」の館長、Tim Arnold氏にインタビューを敢行したものを掲載する。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。