「ゲームでメッセージを伝えて、プレイヤーに受け入れてもらう」はとても難しい。『ダレカレ』開発者yona氏と、yona氏過去作を「説教臭い」と評したPLAYISM水谷氏が話す、“ゲームでメッセージを伝える”難しさ

ゲームクリエイターyona氏の初作品は、実は弊社アクティブゲーミングメディアのパブリッシング部門であるPLAYISMの水谷俊次氏からの手厳しいフィードバックを受けていたという。何があったのか?

『ダレカレ』は、講談社ゲームクリエイターズラボから7月24日に発売されたインタラクティブノベルだ。対応プラットフォームはPC(Steam)/Nintendo Switch、価格は600円となっている。

本作はSteamユーザーレビューにおいて470件中94%が好評とする「非常に好評」ステータスを獲得し、高い評価を得ている。東京ゲームショウのインディーゲーム開発者によるコンテスト「センス・オブ・ワンダー ナイト 2025」の最高賞であるAudience Award Grand Prix、そしてBest Arts AwardとBest Presentation Awardに輝くなど、華々しい評価を獲得している。そんな本作を手がけた個人ゲームクリエイターyona氏の初作品は、実は弊社アクティブゲーミングメディアのパブリッシング部門であるPLAYISMの水谷俊次氏からの手厳しいフィードバックを受けていたという。

yona氏曰く「誰かが言わなければいけなかったことを、あの時水谷さんが言ってくださった」というそのフィードバックから得られた反省は、最新作である『ダレカレ』にもしっかりと反映されているとのこと。パブリッシャーである講談社ゲームクリエイターズラボの織田和馬氏も交え、詳しく話を訊いてみた。

なお、本記事には『ダレカレ』のネタバレが含まれているため、未プレイの方はご注意をいただきたい。

これまでのフィードバックを活かした作品開発

──自己紹介をお願いします。

yona氏:

『ダレカレ』を作りました、yonaと申します。よろしくお願いします。

水谷俊次(以下、水谷)氏:

PLAYISMの事業責任者をしております、水谷です。よろしくお願いします。

──『ダレカレ』の紹介をお願いします。

yona氏:

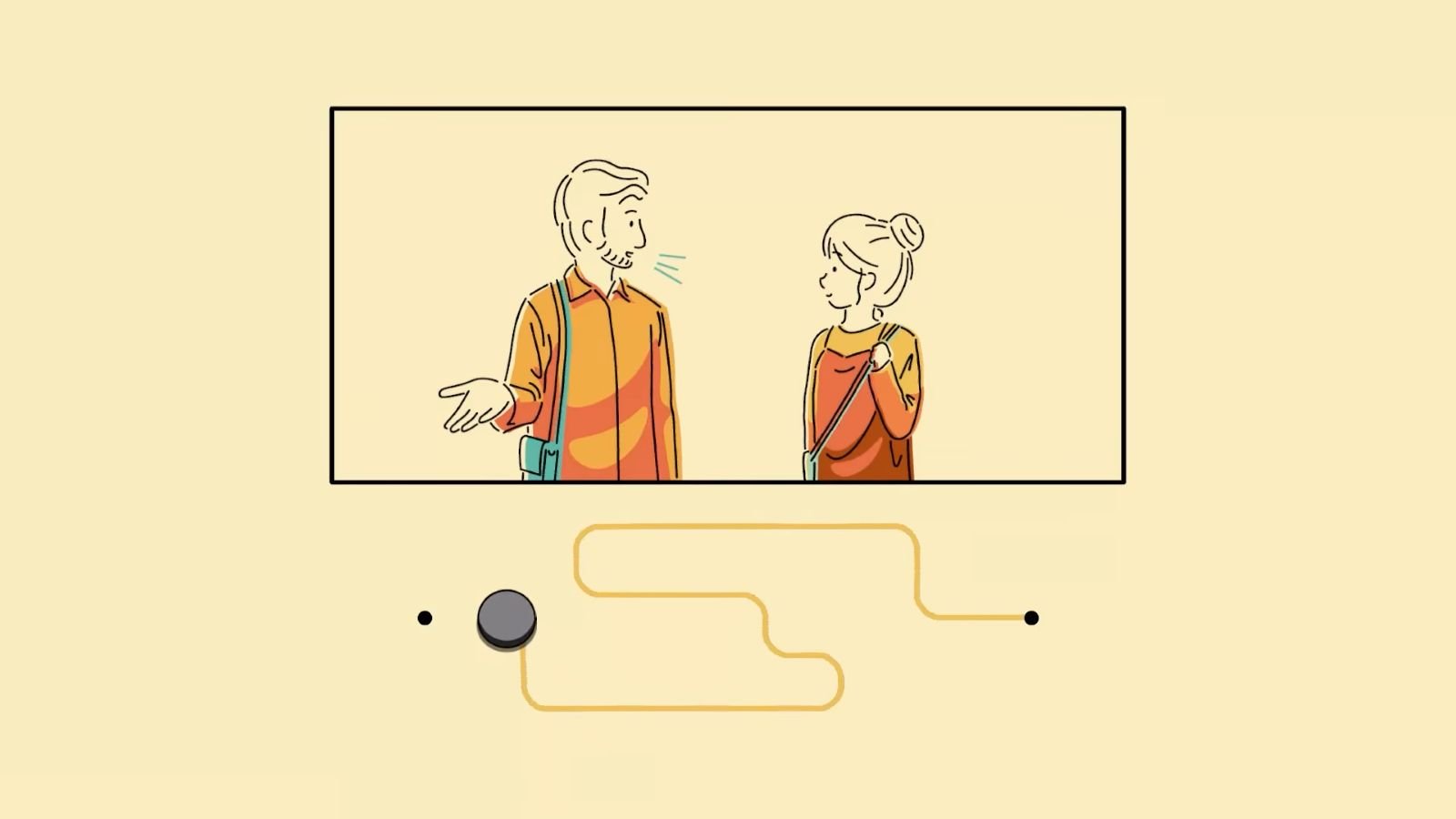

本作は、人の認識能力の歪みを体験するインタラクティブノベルです。ゲームシステムとストーリーテリングの融合を試みた作品になっています。

──発売から2か月程度が経過しましたが、今のところの反響などはいかがですか。

yona氏:

私が想像していた以上の反響をいただいており、最初は結構驚きました。今は肯定的な意見を見て嬉しくなったり、否定的な意見でちょっと悲しい気持ちになったりするという日々を繰り返しています(笑)

──水谷さんは、インディーゲームイベントTOKYO INDIE GAMES SUMMITのステージに出ることがあり、そのタイミングで『ダレカレ』の冒頭部分をプレイされていましたね。

水谷氏:

事前に予習が出来ず、ステージ上では完全に初見の状態で『ダレカレ』をプレイすることになったのですが、どういったゲームかわからないままプレイできたのは結果的によかったかなと思います。続きもすごく気になりましたね。

yona氏:

あの時は、その後の展開について予想はついていましたか?

水谷氏:

それがまったくついていなくて、ホラーゲームかと思ってプレイしていました。「このおじさん誰なんだ、怖っ」と思いながら何も知らずに遊んだので、面白かったです。謎が解けてからは、「ああ、そういう展開なんだ」と素直に思いましたね。

yona氏:

実は講談社ゲームクリエイターズラボさんからは、物語の構成上3章でユーザーに気づかせるようにと言われていたんです。ただ、私の中では仕掛けに気づいていた方がストーリーが興味深くなるんじゃないかという気持ちがちょっとあったんですね。

それに、認知症という本作のテーマを誠実に表現したいという気持ちもあったので、実は1章から気づかれない程度にそれらの表現を入れています。結果的に1章で気づいた人と最後の最後まで気づかない人の間で感じ方に差が生まれてしまったようで、これはいいことなのかなとちょっと悩んでいます。

水谷氏:

受け取り方が人によって異なるというのは、ゲーム体験としていいことだと思いますよ。

──その後、全体を通してプレイした感想はいかがですか。

水谷氏:

先ほどおっしゃっていたゲームシステムとストーリーテリングの融合のために、過不足なく必要なものが必要なだけ入った絶妙なボリュームで完成していますよね。すごく整理整頓されていて、美しいなということを一番感じました。

──このフィードバック、いかがですか?

yona氏:

以前作っていたゲームのフィードバックを水谷さんからいただいたことがあるのですが、その時の手厳しさを思い出しました(笑)

水谷氏による手厳しいフィードバックとはなんだったのか?

──手厳しいフィードバック……。Yonaさんは以前に水谷さんから自作品についてフィードバックをもらったことがあるんですか。詳しく聞かせてください。

yona氏:

以前『Unneglectable』(yona氏の初作品、現在は制作を断念)を作っていた時、外部からの意見をいただきたくて直接PLAYISMさんにメールでお送りしたんですね。そうしたら水谷さんからかなり長文のフィードバックをいただけたんです。

『Unneglectable』トレイラー

その時は、こんなにきちんと返してくれるんだということにまず驚きました。……ただ、いただいたフィードバックの内容は当時の自分にとってはちょっとショッキングなものでもありました(笑)その後はその反省点が自分でもわかるようになってきて、それが前作『In His Time』や今回の『ダレカレ』につながるきっかけになったという感覚があります。

──フィードバックは、そんなに手厳しいものだったんですか?

yona氏:

『Unneglectable』に関しては、正直否定的なことしか言われなかった気がしますね(笑)

一同:

(笑)

yona氏:

でも実際、あの作品は客観的にそう見られてもしょうがなかったのかなと最近は思っているんです。誰かが言わなければいけなかったことを、あの時水谷さんが言ってくださったと考えています。

水谷氏:

『Unneglectable』にはなにか感じるものがあった一方で、『LIMBO』っぽいという印象が強かったですね。いくらでも出ていた『LIMBO』ライクがそろそろ出尽くしてきたかな、ぐらいの時代だったので、PLAYISMとして売るうえではちょっと売りにくかったため「『LIMBO』と思われてはいけないよ」ということを伝えました。

あと、先ほど「『ダレカレ』は過不足なく必要なものだけが入ってる」と言いましたが、『Unneglectable』の時はものすごくいろんな要素が、それこそいらないようなものまで本当に山ほど入っていたんですね。多分思いついたことをすべて足してみることで面白くしようとしていたと思うんですが、「いや、全部はいらないよ」ということを伝えさせてもらいました。

詰め込みすぎのせいで逆に作品としての完成度が落ちてしまっている印象があったので、足すよりも削った方がいいんじゃないかなと。その点、今回の『ダレカレ』は必要なものだけで作られている感じがすごくよかったですね。

フィードバックと後悔と

──かなりカロリーの高そうなやりとりですね。水谷さんはこういったことはよくされるんですか?

水谷氏:

うちのテイストとかブランドの方向性とまったく異なるようなものはそのままお断りするケースが多いんですが、「光るものはあるけど、このまま完成してしまうのはもったいないな」と感じたゲームにはフィードバックを返すケースがごくまれにあります。『Unneglectable』を見た時、すごく興味を惹かれたことは未だに覚えてますね。

──だからこそ、『ダレカレ』でyonaさんの成長を感じたわけですね。yonaさんは……当時はショックではありましたよね。

yona氏:

はい。ただあの時は本当におっしゃる通りの状況で、どこをどうしたら面白くなるかということが全然わからない状態でずっと手探りをしてました。結果としては、「画的にはクオリティを感じる」というだけの状態になっていたんだろうなという風に思います。

水谷氏:

なんとなくゲームっぽいものではあるんだけど、「とりあえずついてる」だけのアイデアや仕様が多かった気がしましたね。当時は僕も忙しかったので、1回の返信で全部を伝えようとした結果、いろいろと書きすぎてしまったかなと反省しています。その後、yonaさんが当時を振り返って書かれたnote(『Unneglectable』の制作過程と、断念の歴史を綴った記事)をたまたまお見掛けした時に自分が登場していてとてもビックリしまして。あれを弁明する機会がどこかでないかと思っていました。

yona氏:

当時の私にとってはショッキングな出来事だったので、自分の中でどんどん大きくなっていってしまったところもあります(笑)

水谷氏:

開発中にあそこまで直接的な意見を聞くことはあまりないと思うので、ショックだったというのはわかります。Xで公開されていた開発中の動画も反響がよかったですし、正直言うと「あのままリリースをしても売れていたんじゃないか」、「余計なアドバイスをしてしまったんじゃないか」とずっと思っていました。

実際、ゲーム全体のテイストを大きく変えるという発表がされた時も「あの雰囲気がよかったのに」という意見をちらほら見かけて、「いらないことを言ったかな」とずっと後悔していたんです。ただ、その経験を『ダレカレ』につなげていただいたのならよかったのかなと思います。

yona氏:

『Unneglectable』で2Dプラットフォームを採用したのは自分の手癖のようなものでしたし、表現したいことはあるんだけどそのために何を作ればいいかわからないというような状態でした。それを乗り越えて、本当に自分が作りたいものを見直すことができた気がします。

水谷氏:

「なんでここを進んでくんだろう」とか「何でこの敵を倒すんだろう」という誘導が弱くて、「この仕様である必要性が何もない」ということがゲームのすべてのシーンにおいて言える、みたいな状態でしたね……。こういった指摘を結果的にプラスに捉えていただけたのならば、少し後悔の気持ちが和らぎます。たまにあるんですが、厳しい指摘で心が折れてしまうケースもあるので。

──伝える側も受け止める側も体力が必要ですし、そういったリスクもありつつも必要な過程だったんですね。フィードバックを受け止めるのには、時間がかかりましたか?

yona氏:

インディーゲーム業界においてPLAYISMさんは大きな存在だと思っているので、そこからここまでダメ出しされるのならそうなんだろうな、というように受け止めました。「このままじゃ絶対にダメだ、すぐどうにかしないと」と思いましたね。

メッセージを「伝えすぎない」ために

──こういったフィードバックは、それをどう受け止めて反映するかで受け手の能力が試されるところもありますよね。

yona氏:

もちろん『LIMBO』ライクという部分もそうですけど、水谷さんからのフィードバックで特に重要だと思ったことが1つありまして。それは、「ゲームを通して伝えたいメッセージがあるという気持ちは本当に伝わってくるけど、それにしても言葉が押し付けがましい」という部分で……。

水谷氏:

今振り返ると、ひどい言い方ですね(笑)

yona氏:

どうやってメッセージを伝えたらいいんだろうということを、その時になって本当に真剣に考えました。

水谷氏:

ひどいことを言ってしまいましたが、それだけ伝えたいことだったんです。というのも、yonaさんは当時から作品のメッセージ性を大事にされていますよね。yonaさんのルーツはキリスト教ということで、名作文学には宗教的なテーマをもつ名作がたくさんありますし、そもそもメッセージというのは作品にあってしかるべきだとは思うんです。ただゲームの場合、伝えたいことが文字でそのまま出てきてしまうと、なんだか違う気がするんですよね。

やっぱりゲームは楽しいのが一番ですし、ゲームを含めたエンタメ作品を楽しんでいる時に説教はされたくないですよね。まあ、僕が説教されるのが嫌いということもありますが(笑)メッセージというのは受け取った側が感じるものであって、その主張自体はできるだけ忍ばせておいていつの間にかユーザーに刺さっていた、という状況が望ましいと思っています。当時はそれをyonaさんにはなんとか伝えなきゃいけないと考えていました。

──ユーザーが主体的に感情を生み出すような仕組みづくりが必要ということですね。

水谷氏:

そこが上手くいかないと、作品自体がどれだけ素晴らしくても全部が台無しになってしまう可能性もあるので。そういう自分は全然忍ばせずにかなり直接的に文面に書いてしまって、すみませんでした。

yona氏:

(笑)あれは、私の創作が変わるきっかけになりましたね。

水谷氏:

メッセージ性を幹に据えて作っていることは伝わってきたので、これを言われると嫌だろうなと思いつつも、遊びの部分を重視してほしいと伝えました。

──水谷さんの感覚は、コアなインディーゲームマニアというよりは比較的普通のゲーマーのものに近いですよね。

水谷氏:

実を言うと、一個人の自分としてはインディーゲームマニアなわけではないんです。仕事としてはインディーゲームをたくさんチェックしますしプレイもする一方で、家に帰って1人のゲームプレイヤーに戻った後もインディーゲームをずっと追いかけてるわけではないんですね。仕事ばかりで時間がない中だとXbox Game PassとPlayStation Plusのフリープレイに来る大作ゲームに追い付くだけで精一杯で、仕事抜きに発売日を心待ちにしてインディーゲームを買ってプレイするのは考えてみれば実は年に数本なんじゃないかなと。

それでも世の中的には多分かなりのゲーム好きに相当すると思っています。日本人口の中でも上位数%なんじゃないですかね。そもそもそういったゲーム系のサブスクに入らない人の方が大多数だと思いますし、インディーゲーム好きとなればそのさらに上位層になるわけじゃないですか。

ゲームを売る側として、自分が尖った層の感覚を身につけすぎたり、そういう層だけを見て商売をしていくのはちょっと良くないなと思っているんです。多くの人に手に取ってもらうことを考えるうえで、あくまでちょっと人よりゲーム好きくらいの素の自分の感覚をたよりに。クリエイターを大事に考える瞬間もありつつ、クリエイター側に寄りすぎない、そういったバランスを意識しています。クリエイターの「こういうメッセージがあります、どうやったらユーザーに伝わりますか?」という質問に対して、正直に「そんなメッセージよりも、ゲームがプレイしたいです」と伝える方が、つくり手に寄り添う者として価値があるんじゃないかとは考えています。

もちろん、ストレートに言いすぎるとモチベーションに悪影響が出てしまう場合もあります。ですが『Unneglectable』の場合はまだ制作の途中だったこともあり、一度振り返ってもらう方が価値があるんじゃないかと思いました。なので、その後もゲームづくりを続けてくださっているのは嬉しい限りです。

──メッセージを伝え過ぎないという点は、その後のゲームづくりで意識されましたか?

yona氏:

実は水谷さんからそういったアドバイスをいただいた後、『In His Time』の初期版を講談社ゲームクリエイターズラボさんに持ち込んだときも担当の織田さんから「押し付けがましい」と言われまして(笑)

一同:

(笑)

yona氏:

「表現を押し付けすぎると、ユーザーが怖がってしまう」というアドバイスをいただいて、じゃあどうしたらいいのかと考えてたどり着いたのが「ユーザーが掴みに行った先にメッセージがある」というスタイルでした。そうしないと拒否反応が出てしまうということがわかってきて、ユーザーを導くためのゲームアートが必要なんだということにも初めてそこで気づきましたね。

──メッセージを伝えたいというのが、yonaさんのゲームづくりのモチベーションの源泉だと思うのですが、そのメッセージを削ってほしいと言われるのは辛くなかったのでしょうか。

yona氏:

どちらのケースも、「メッセージそのものを変えなさい」とは言われてないんですよね。それに、もし担当編集の方が「この表現方法では受け止められない」とおっしゃるのであれば、発売した時に同じことを何百人から言われることになるというのは予想できます。いくらメッセージを込めても、きちんと受け止めてもらえないと意味がないですから。

水谷氏:

やっぱりお金を払っている分、ユーザーが一番厳しいですからね。クリエイターに結構強めのフィードバックをしてしまったかなと思いつついざリリースしたら、ユーザーからはパブリッシャーである僕らなんかとはもう比べ物にならないぐらい手厳しいご意見をいただいたり……。

──担当から止められず精査されずそのまま出して、リリース後いきなりユーザーの批判を浴びたらショック度も高いですよね。水谷さん的には、yonaさんに今後どのようにゲームづくりをしていて欲しいと思いますか。

水谷氏:

僕はやっぱり『Florence』が大好きなので、最初は『ダレカレ』も『Florence』ライクなのかなと思ってプレイしていました。進めていくうちに本質的な部分は『Florence』ではないんだなと思いつつやっぱり『Florence』に近いところはあって、そういった『Florence』ライクゲームって意外となかったのかなと思います。ただ、PLAYISMで言うと『未解決事件は終わらせないといけないから』とか、システムがかなり独創的な作品もあって。

yona氏:

よく思いつきましたよね。

水谷氏:

プレイしてみるとあの物語にはあのシステムが必要ということがわかります。そういったシステム的な面で、こういうメッセージを伝えるためにこのシステムを作ったというようなオリジナリティがより出てくると、yonaさんの作品はもう誰も太刀打ちできないものになってくるんじゃないかと思います。『ダレカレ』の制作期間は1年ということでしたが、2~3年ぐらいかけてつくってみたらものすごいゲームが生まれるんじゃないかという期待があるので、楽しみですね。

あとは本作を語る上で避けて通れないのが、そのテーマですよね。認知症という、なかなかセンシティブでほかのゲームが題材にしないものを扱われています。そういうものをテーマとして取り上げていけないということはまったくないと思う一方で、強い反応を示す方もいらっしゃったはずなので、難しいところだと思います。実は個人的にも似たような状況が身近に起こっているので、考えさせられました。yonaさんの実体験も含まれているんですか?

yona氏:

ストーリーがそのまま実体験というわけではないですが、個人的な体験が作品に反映されている部分はあると思います。亡くなった祖母が認知症で、父がALS(筋萎縮性軸索硬化症)で母が筋ジストロフィーという環境があり、病気の家族や死別するということが身近だったので。

水谷氏:

今リアルタイムでそういったものと向き合ってる人からすると辛くてたまらないゲームなので、人によっては捉え方が難しいんだろうなと思ってプレイしました。

問題は、それを踏まえて今後はどういうものをテーマにしていくか、ですよね。無理に今まで扱われていないテーマにする必要もないと思いますし、今回のものを深掘りしていく道もあると思います。とにかく、yonaさんらしい作品のテーマを見つけていけるといいですね。

──『ダレカレ』は、ゲームという媒体だからこそ表現できた物語だと思います。個人的には、今後も現実の課題とつながった物語をつくるのはやめないでほしいです。

水谷氏:

物語とゲームの関係性を突き詰めて、身近にある現実の課題が伝わるようなものを作り続けていただきたいです。

yona氏:

私もそうしたいと思っています。

──次作の予定はありますか?

yona氏:

すごく作りたいと思っています。企画やシナリオと格闘しているところなんですけど、どういったものになるかは現時点ではわからないです。

水谷氏:

実は、メッセージ性のあるクリエイターって意外となかなかいらっしゃらないんですよね。以前somiさん(『未解決事件は終わらせないといけないから』制作者)とお話をした時に、あの強烈なメッセージ性はもしかして国民性の違いなのかなと思って聞いてみたら「韓国でも似たようなものがつくられるケースは多々あるよ」とおっしゃっていたので、個人の性質によるものなんだなと思ったこともありました。

メッセージの伝え方についてちょっとネガティブな話が続きましたが、伝えたいメッセージがあるということ自体はクリエイターにとってすごく大事なことなんです。やっぱり特別なものを作るということはそこから始まると思うので、それがyonaさんの最大の武器だと思います。

──個人的には強烈なメッセージ性をもってプレイヤーに語りかけてくるゲームは嫌いではないです。説教と言われると嫌な感じがしますけど、インタラクティブに説教してくるというのは、ゲームでしかできないコミュニケーションの形だと思うので。

yona氏:

ラップみたいに意見をぶつけ合うゲームがあってもいいのかな、とふと思いました。

水谷氏:

私も説教をされたくないとは言いつつ、伝えたいことがあるというのはすごくいいことだと思いますよ。

「面白くてためになる」から、話を聞いてもらえる

──講談社さんといえば、「面白くてためになる」という社是ですよね。今回の『ダレカレ』は、まさに面白くて遊んでいるうちに考えさせられているという非常に講談社さん的な作品になっていると思います。

水谷氏:

それは社是に寄せて行ったんでしょうか?(笑)

yona氏:

そんなことはないですけどね(笑)ただ、最初に講談社ゲームクリエイターズラボさんに企画を送った時は、「面白くてためになるという社是はすごくいいと思います」というコメントは送りました。

織田和馬(以下、織田)氏:

メッセージ性というのは講談社ゲームクリエイターズラボとしてもすごく重要視していて、「このゲーム、ほかの人でも作れるじゃん」という形にはしません。『ダレカレ』に関しても、yonaさんがこの作品を通して伝えたいメッセージがあるからこそうちの会社でやる意味があると考えているんですね。個人が抱えるメッセージをどうやって世の中に伝えるか、一緒に考えていきましょうというスタンスです。

yona氏:

他社さんにも企画を送ったことがあったんですが、「ユーザーに問いかけるような作品って、どう思いますか?」という質問に対して「そういうのがあってもいいですよ」という回答をいただいたんです。ただ、講談社ゲームクリエイターズラボさんは「そういうのは大事にしてください」と言ってくださったんです。その時に、だいぶ温度感が違うなと思いましたね。

水谷氏:

「あってもいい」と「大事にしてください」では、だいぶ違いますよね。

──「ためになる」というだけでは受け入れられないので、自然に受け止めてもらえる手法を考える必要があるんですね。

水谷氏:

「面白くて」の部分が大事ですよね。面白くないと、やっぱり受け入れてもらえないですから。

yona氏:

単純に伝え方の話なのかなとも考えています。人に伝えるときは柔らかく言わないと受け止めてもらえないだとか、そういうようなことなのかなと。ゲームは作者が見えるわけじゃないので、より気をつけなきゃいけないことだと思います。

水谷氏:

相手に伝わるかどうかということですよね。相手が怒り出す、嫌がるということは、結局伝わっていないということですからね。

yona氏:

ある表現に対して怒る人もいれば、そうでない人もいますよね。万人に受けることがいいことだとは思わないのですが、自分のなかでそのラインを整理するのが難しいところですね。

──否定的な意見からも何かを学ぼうとするのは、高度なスキルですよね。

織田氏:

ちなみに、作品内の表現に関してOKを出しているのは我々パブリッシャー側ですので、そういったご意見はyonaさんではなく我々にいただけると嬉しいです。

ビジネスとクリエイティブのバランス

水谷氏:

今はコミュニティとどう向き合っていくかという時代ですが、いろんな意見にあまりにもまっすぐ向き合いすぎると、メッセージ性はどんどん薄くなっていってしまいますよね。

yona氏:

何か伝えたいことがあるというのは、商業的に見ればリスクでしかないですからね。

水谷氏:

商業的に言うならば、メッセージ性なんて必要ないとすら言えるかもしれないですよね。ただ、あまりにもそこに向き合っていない作品に対して拒否反応を起こす層もいるので、難しいところです。「インディーゲームなんだから作り手のやりたいことを思う存分やって、あとでそれがどう受け入れられるかなんて自由だよ」というおおらかな時代が一瞬あったような気がするんですけど、今は何だか大らかじゃなくなってきているようにも感じていて。インディーゲームに、万人に受け入れられる高いクオリティと万人に受けいれられるインディーならではの尖ったものの両立が求められてしまっているんじゃないかなと。

加えて、メッセージ性の強い作品はどうしても賛否両論が出てきてしまうもので、そういった万人に受けないはずのものを万人が買えてしまう状態になっているわけです。これは、インディーゲーム市場が広がったことで出てきた問題ですよね。メッセージ性を一番に求めてゲームを買うユーザーというのもなかなかいないでしょうから、商業的な部分とクリエイティブ性のバランスはやはり難しいですよね。

「僕たちが本当にいいと思うものを作りました、食べてみて美味しくなかったんならしょうがないね」というスタンスが本来の理想だったとは思います。ただ、まあ売る側としてはある程度数字が出ないとしょうがないなんて言えなくなるんですが(笑)

yona氏:

生きていかなきゃいけないですからね。

水谷氏:

パブリッシャー側としてもセールスを上げないと苦しいので、たまにはヒット作を出したいわけです。ホームランは狙って出せるものでもないので、そのあたりのバランスは難しいところですけど。yonaさんに関しては、そんなことを考えず自分のやりたい道を進んでいくのがいいんでしょうね。

yona氏:

次の作品に向けて、結構プレッシャーがかかっている状態ではありますね(笑)

──次が注目されているということですね。ありがとうございました。

『ダレカレ』は、Steam/Nintendo Switch向けに発売中だ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。