『ゴースト・オブ・ヨウテイ』のマップの広さは『ゴースト・オブ・ツシマ』と同程度に抑えた、“密度”が重要だから。開発者にいろいろ訊いた

『ゴースト・オブ・ツシマ』の続編ということで非常に注目されている本作、その開発コンセプトにまで迫るインタビューの全文を以下にお届けする。

SIEおよびSucker Punch Productionsは7月11日、State of Playにて新作PS5向けオープンワールドアクションアドベンチャー『ゴースト・オブ・ヨウテイ』のゲームプレイ解説映像を公開した。動画では本作の探索、戦闘面などさまざまなゲームプレイの進化が紹介されている。

弊誌ではさらに、本作の共同クリエイティブディレクターであるJason Connell氏とNate Fox氏に対して直接インタビューをする機会をいただいた。高評価な『ゴースト・オブ・ツシマ』の続編ということで非常に注目されている本作、その開発コンセプトにまで迫るインタビューの全文を以下にお届けする。

――『ゴースト・オブ・ヨウテイ』State of Play Gameplay Deep Diveが公開されましたが、反響をどう感じましたか?

Jason氏:

ゲームを開発していると、特に楽しい瞬間が2つあります。1つめは開発の最初、アイデアを練っている段階です。そして2つめが開発のラスト6ヶ月、出来上がったものの情報を少しずつ公開して披露していくところです。ファンの皆さんへ少しずつ『ゴースト・オブ・ヨウテイ』の情報を公開できる、そしてその反応を見られるこの時期は、開発の中でももっとも楽しい時期かもしれません。

――どの部分への反響が特に良かったと感じましたか?

Jason氏:

武器の種類、探索要素の豊富さ、そして「三池モード」(三池崇史監督の演出を意識したカメラ・演出モード)と「渡辺モード」(渡辺信一郎監督の監修のもとLo-FiなBGMが流れるモード)あたりが特に反響が良かったです。

――前作『ゴースト・オブ・ツシマ』は、優れた作品と評されることが多いですが、開発元としては反省点もあるのかなと思っています。反省点があるとすればどの部分でしょうか、それを本作にはどう活かしているのでしょうか。

Nate氏:

『ゴースト・オブ・ツシマ』は我々にとっても思い入れが深いゲームです。『ツシマ』にはさまざまなミニゲームが用意されていますが、残念ながらそのうちのいくつか、特に狐を追って祠を見つける部分などは、変化も少なく、作業感が強くなってしまったようだとフィードバックからも感じています。

『ゴースト・オブ・ヨウテイ』ではそういった部分を改善し、プレイヤーが探索中に好奇心を刺激されちょっとした秘密を見つけても、毎回同じようなミニゲームをさせるのではなく、予想を裏切るようなさまざまな結果を用意するようにしています。オープンワールドゲームの魅力はやはりこういった探索にあると思うので、しっかりと変化に富む探索体験を提供できるように意識しています。

――PS5専用タイトルになったことで、実現できた新たなゲーム体験を教えて下さい。

Jason氏:

本作のコアシステムのひとつに「メモリーフリップ」というものがあります。これはボタンひとつでその場の情景を主人公である篤の子供時代のものへと変化させることができるというもので、篤の復讐の原動力でもある彼女の「幸せな子供時代」、その失われた過去をプレイヤーにも体験できる出来るシステムとなっています。ワンボタンで瞬時に過去と現在をその場で行き来出来るこのシステムは演出も非常に凝っていて、操作感も良く仕上げてあります。一瞬でまったく違う場面やアセットをロードしているわけなので、これはPS5のスペックがあればこそ実現出来た機能でもあります。

また、『ゴースト・オブ・ツシマ』の特徴的で印象的なアートスタイルはそのまま『ゴースト・オブ・ヨウテイ』にも引き継がれています。北海道の広大な土地を描くためにグラフィックレンダリングも細部までこだわっています。遠くの風景もしっかりと描画されていますし、雪の多い土地ですから、足跡がついたり、武器で雪が舞ったりと、そういった物理演算もしっかりしています。肌や髪の質感なども改善していて、霧の表現も向上しています。こういったディテールは『ツシマ』では実現出来なかったものです。PS5はコントローラーも素晴らしくて、DualSenseの高度な振動機能のおかげで馬に乗っている時の臨場感なども増しています。花畑の上を走る時は移動速度が増すのですが、その花をかきわける感触まで手に伝わってきますよ。

――マップの広さはどれくらいになりますか?『ゴースト・オブ・ツシマ』と比較して、どのくらい大きくなりますか?

Nate氏:

ゲームのボリュームという意味では『ゴースト・オブ・ツシマ』と『ゴースト・オブ・ヨウテイ』はほぼ同じくらいだと思ってもらって大丈夫です。マップの大きさも同じくらいで、ただし密度は『ゴースト・オブ・ヨウテイ』の方が濃いです。

――マップが広いオープンワールドゲームではしばしば中だるみしてしまうことが多いですが、どのように工夫していますか?

Jason氏:

先程も述べたようにマップの大きさ自体は前作と同じと思ってもらって大丈夫です。マップにせよゲーム自体のボリュームにせよ、大きければいい、多ければいいというものでもないと我々は考えています。

『ゴースト・オブ・ツシマ』の開発を通じて得られた経験を活かして、前作と同じくらいのマップの大きさで、個々のゲーム体験のクオリティをさらに上げる方向性で努力しました。また、ちょっとした工夫が2つあります。

ひとつめですが、ゲーム的にはマップの大きさは同じくらいですが、当然ながら対馬よりも北海道の方が大きいわけですから、実際より広く感じられるような演出に力を入れています。『ゴースト・オブ・ツシマ』ではあまり見られなかった巨大な平野や後ろにそびえる雄大な山々、そういった風景が多く用意されていて、広さを体感できるような作りになっています。

もうひとつが、広大なマップを最大限活用するための探索要素です。『ゴースト・オブ・ヨウテイ 』にはプレイヤーがフィールドの探索を最大限楽しめるようなシステムや演出がふんだんに用意されていて、プレイヤーはそれを自由に活用することが出来ます。先程紹介した「花の上だと移動速度が上がる」というシステムですが、この花の道を辿るとちょっとした秘密が見つかったりします。風景を楽しむための望遠鏡・双眼鏡アイテムも新たに登場します。こういった工夫で、広いマップでもプレイヤーが退屈しないように仕上げてあります。

――オープンワールドゲームでは強力な進化ポイントとしてマップの広さが挙げられることも多いです。つまり、マーケティングにも強いワードなわけです。そんな中『ゴースト・オブ・ヨウテイ』ではあえてマップを前作より広くはしなかったということですが、なぜそうした判断ができたのですか?

Jason氏:

もちろん開発の初期段階で「今回はマップの大きさを2倍にする」とすることは出来ましたし、それをセールスポイントにすることも出来たでしょう。ただそうしたらそこにちゃんと2倍のコンテンツを詰めこむ必要があって、それらのコンテンツはちゃんと意味のある、プレイヤーを飽きさせないものでないといけません。

『ゴースト・オブ・ツシマ』はすでに十分巨大なゲームでしたから、我々としては無理にスケールアップするよりも同じ規模感でよりクオリティの高い、多様なゲーム体験を届けることに注力することにしました。この決断は開発のかなり早い段階で行われたものですね。

――ちなみに本作は「ゆっくり遊んでいい」とも謳われています。時限要素や、取り返しの付かない要素などはないのでしょうか?

Nate氏:

『ゴースト・オブ・ヨウテイ』は一本筋の、しっかりとした起承転結のストーリー展開を持つゲームです。篤の目的は羊蹄六人衆への復讐を成し遂げることであり、その行程を辿るメインストーリーの進め方はゲーム内では非常に明確で分かりやすいものとなっているはずです。そしてこのメインストーリー以外の全てのコンテンツは、任意のコンテンツとなっています。

たとえば「鎖鎌の師匠を見つけて、新たな武器として使用方法を習得する」という部分もあくまで任意であり、やらないままストーリーを終えることも可能です。マップ上には多くの秘密やストーリーが隠されていて、プレイヤーはそれを思う存分探索することが出来ます。これらの要素がストーリーの進行度によってなくなったりすることはなく、たとえメインストーリーが終わった後でも遊ぶことが出来るようになっています。

――「自由」というテーマはDeep Diveでも強調されていましたね。クエストや探索の自由以外にも、なにかありますか?

Jason氏:

クエストや探索の自由は、それがメインストーリーと独立しているという点が特に重要です。プレイヤーはストーリーを一切進めずともいくらでも探索に興じることが出来ますし、逆にストーリーの進行させるために特定のアップグレードや探索の進行度が要求されることもありません。まずはまっすぐにストーリーを進めたい人、隅々まで探索を進めてからストーリーをやりたい人、両立しながら自分のペースで楽しみたい人、そういった多種多様なプレイヤーとプレイスタイルをなるべくゲーム側で制限しないようにしています。

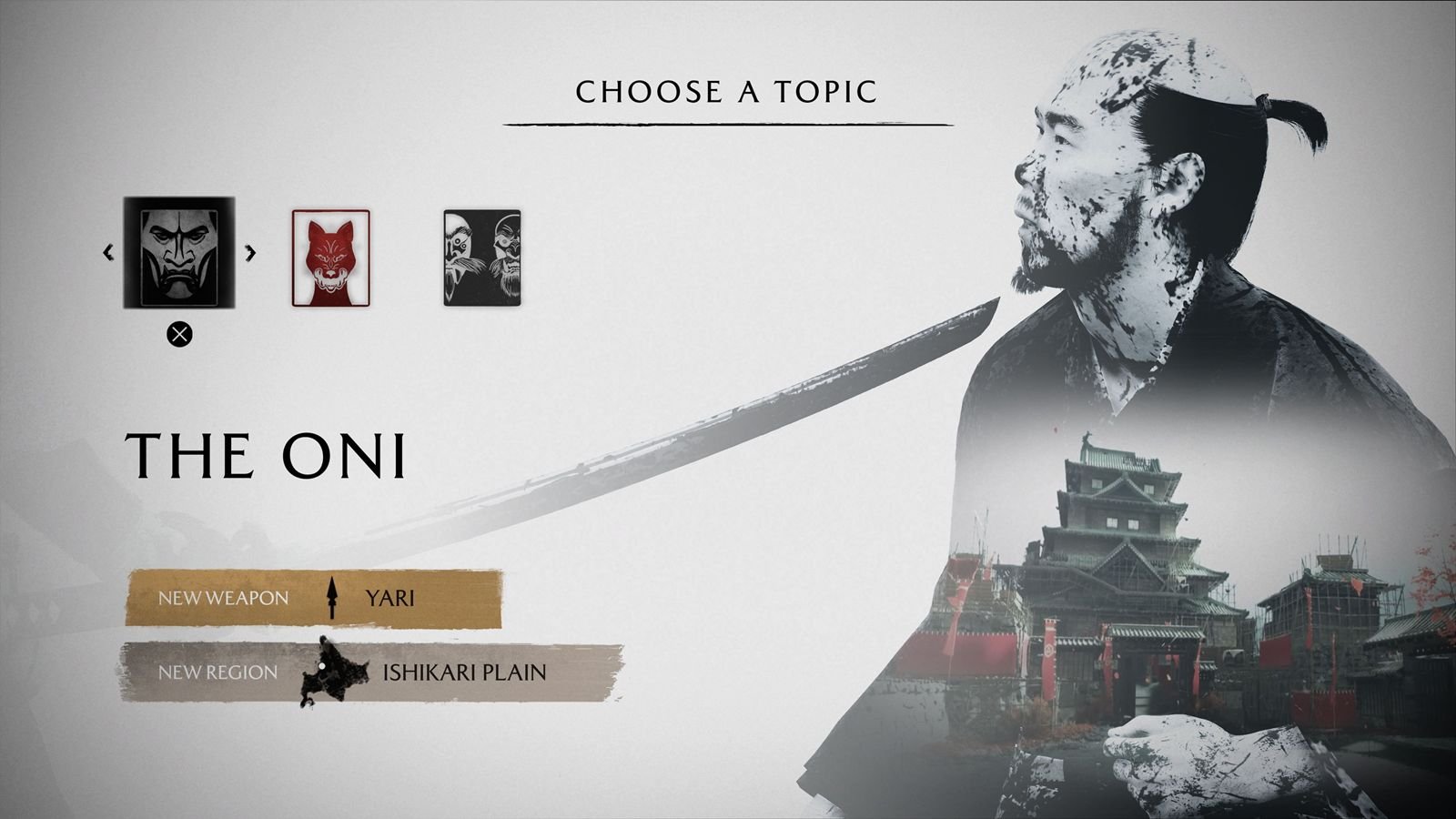

メインストーリー自体の自由度については、羊蹄六人衆を好きな順番で倒せる、というレベルで自由ではありません。そこまで行くとプロットの組み立て方にも支障が出てきますから。ただし同時に複数のエリアが提示されてどういった順番で攻略するか、というような自由はあります。

各エリアには独自の特徴があって、それぞれ別の羊蹄六人衆がいて、別の種類の武器が習得できて、そしてそれを自由に行き来しながら攻略することも出来ます。プレイヤーがある程度自由に行動しても物語はしっかりと破綻しないようにデザインされています。また、フォトモードに30時間こもるような遊び方をするプレイヤーがいるのも知っていますから、そういった多様な遊び方にも対応できるように細部まで力を入れていて、できる限りの「自由」を実現しています。

――実際に羊蹄山に行かれたと聞いています。北海道の印象、特に食べ物の印象はいかがでしたか?

Nate氏:

アイヌの文化顧問として雇ったガイドの方とその家族と一緒に山登りをしました。そこで山に自生している食べ物を採ってきて、家に持って帰ってガイドの方々と一緒に食べたのが非常に印象に残っています。彼らにとってその山は大きな意味を持つ場所で、そこで自分で採った食べ物を調理して食べる、そのシンプルなプロセスに非常に人間味を感じて刺激を受けました。結果本作でも、食料の採取要素を取り入れています。

Jason氏:

私が衝撃を受けたのはやはり乳製品でしょうか。北海道が乳製品に強い土地だということは全く知らなくて、とても感銘を受けました。日本には何度か来たことがあるのですが、北海道に行ったのは今回が初めてだったので、全く知らなかったのです。北海道の牛乳やヨーグルトはとても素晴らしかった。残念ながら現状『ゴースト・オブ・ヨウテイ』に牛乳は登場しないのですが、これは選択を誤ったのかもしれません(笑)

――(笑)グルメ要素にも注目しています。本日はありがとうございました。

『ゴースト・オブ・ヨウテイ』はPS5向けに10月2日発売予定だ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。