戦国MMOSLG『信長の野望 天下への道』初心者スタートダッシュ、攻略のコツを詳しく解説。シリーズ未経験でも入門しやすい、スマホで遊べるMMOSLG

MMO歴史戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 天下への道』では、序盤をどのように進めればいいのか。本稿では初心者向け攻略法を紹介する。

グラビティゲームアライズは2025年6月18日、スマートフォン向けMMO歴史戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 天下への道』をiOS/Android向けにリリースした。本作は、コーエーテクモゲームスの『信長の野望·天道』の正式ライセンスを受けて開発された新作タイトルで、テンダゲームスとKingnetが共同で開発する。事前登録したユーザー数が15万人を超えるなど注目を集めている。本稿では先行プレイの内容に基づき、本作の初心者向け攻略法を解説していく。

本作はスマートフォン向けのMMO歴史戦略シミュレーションゲームとなっており、プレイヤーは織田家や武田家といった大名家の一員となり、仲間と連携しながら拠点を拡大し勢力を天下へと導いていく。数多の武将が率いる大軍勢がリアルタイムで激突する、大人数での軍団行動や拠点争奪戦が本作の魅力だ。拠点を占領して支配値を獲得し、勢力対勢力(GvG)で支配値を競う。

とはいえ、いきなりGvGの拠点争奪戦に巻き込まれるのは不安……そんな初心者のハードルを下げる工夫もある。本作では、「争覇地域」と呼ばれる敵勢力と激突する戦線とは別に、「不可侵地域」と呼ばれる安全圏が存在しており、育成や内政に専念できる環境が用意されているのだ。

本記事では、そんな『信長の野望 天下への道』を実際にプレイした筆者が、初心者が最初に悩みがちな「勢力の選び方」や「序盤の立ち回り」に焦点を当て、スマホから始める天下布武への道の歩み方を丁寧に紹介していきたい。

織田か、武田か、それとも尼子か。仕える大名家ごとの違い

ゲームを開始すると、プレイヤーはまず「どの大名家に仕えるか」という選択を迫られる。シーズン1では織田家、武田家、上杉家、尼子家、毛利家、長宗我部家の6つの勢力から選択可能だ。

各勢力にはそれぞれ固有の初期拠点が設定されており、選んだ勢力に応じてプレイヤーはその本拠地を起点に戦国の世を駆けることになる。基本的に同じ勢力のプレイヤーと敵対することはなく、協力して大名家を支える関係にある。

また、所属する大名家ごとに、特定の兵種や資源に対してわずかながらボーナスが付与されており、自身のプレイスタイルや好みと照らし合わせながら勢力を選ぶ楽しさもある。たとえば、武田家・織田家・尼子家に仕えると、騎兵・鉄砲・足軽といった兵種の与ダメージに+1%の補正がかかる。たかが1%ながら、敵部隊を素早く殲滅したい、もしくは攻め重視の編成で前線に立ちたいプレイヤーにとっては、有利に働く効果といえる。

一方、上杉家と毛利家には、騎兵または弓兵が受けるダメージを1%軽減する耐久面の補正が用意されている。少しでもPvE戦での損耗を減らし、攻城戦でも兵力を温存したいという志向のプレイヤーにとっては選ぶ価値のある勢力といえるだろう。

また、長宗我部家は少し毛色が異なる。戦闘補正ではなく、徴兵に必要な食糧の産出量にボーナスが付く内政型の勢力であり、どの兵種を運用するにしても役立つ汎用性の高さが魅力だ。

とはいえ、こうした違いはあくまで軽微なものであり、どの勢力を選んでもプレイ感が大きく左右されることはない。補正効果はあくまでその大名らしさを添えるフレーバーのようなものに近く、「推しの武将がいる」「地元ゆかりの大名に仕えたい」といった動機で選んでも、まったく問題はないだろう。

史実では実現しなかった天下への道を自らの手で敷くというロマンもゲームならでは。土佐の一国から四国を統一した長宗我部家が、そのまま畿内へと進軍し、二条御所に旗を掲げる未来。あるいは、一代で山陰の雄となった尼子経久が、そのまま西国を制し天下に名乗りを上げる世界線。

筆者もまたそうした可能性に惹かれ、今回は織田家や武田家といった有力勢ではなく、戦国黎明期に強烈な存在感を放った尼子家に仕官。山陰の地からあらためて天下の行方を見届けることにした。

なお、シーズン1ではこの6勢力が登場するが、登場する勢力やその配置はシーズンが変わると変化することも。次のシーズンではどの勢力がどこを拠点とし、どんな構図で戦乱が展開されるのか。そうしたシーズン毎の変化も、本作の楽しみの一つとなっている。

何をすべきか迷わないために。任務をこなして、天下への道を切り拓け

勢力に仕官したプレイヤーは、大名家に仕える一領主として迎えられ、一つの拠点を任される。とはいえ、任されたのは資源も戦力も不足した空の城。ここから城下を整備し、部隊を育て、そして未知の土地を切り拓いていくことが最初の目標となる。

本作では、綾という女官がガイド役として登場し、任務を通じて本作の基礎的なシステムを丁寧に案内してくれる。施設の建設・強化、部隊の編制や代官の任命、山賊の討伐など、領地経営に必要な要素はこの任務に沿って進めることで自然と理解できるだろう。報酬として資源やアイテムも得られるため、最初は任務を軸に進めていくのが効率的だ。

筆者自身、任務の指示に従っていくだけで基礎をひと通り押さえることができた。迷わずに序盤の道筋を掴めるので、初心者でも安心してプレイすることができるだろう。

また、初期の活動領域となる拠点周辺は「不可侵地域」(いわゆるピースエリア)に区分されており、他勢力からの侵攻は発生しない。勢力ごとに設定された関所(例:織田家の場合は尾張関所)を越えた先が、他勢力と攻防を繰り広げる「争覇地域」となる。序盤は安心して拠点育成や探索に集中できる環境が整っているのも、本作の特徴のひとつだ。

霧を晴らし、賊を討伐して名を上げる。敵対的プレイヤーがいない不可侵地域でのびのびと拠点を育成

任務をこなしていくと明らかになるが、本作のマップは、拠点の周囲が「霧」によって覆われており、地形や資源地、中立拠点、敵対NPCの位置などが視認できない状態から始まる。この霧を晴らすには、「霧消し」と呼ばれる探索的な行動を通じて視界を広げていく必要がある。

霧を晴らすことで資源地の位置が明らかになるほか、山賊や土豪などの討伐することで経験値や報酬を得られるNPC部隊の存在も視界に捉えることができる。これらの敵は数が限られているものの、プレイヤーごとに管理されているため他プレイヤーと競って討伐を焦る必要がないのは嬉しい。山賊討伐は名声などの重要な指標を稼ぐ手段にもなるため、霧消しをしたら積極的に部隊を派遣し、討伐していきたい。

山賊と同様に、土豪も倒すことで恩恵が受けられる。山賊より強力な彼らは武将を強化することができる装備の材料を落とすので、折を見ては挑戦していきたい標的だ。ちなみに、筆者のプレイ時点では本拠地周辺の土豪のレベルが60に固定されていたため苦戦を強いられたが、これはシーズン経過日数に応じて段階的に難易度が上がる仕様によるもので、リリース直後のサーバーではより低レベルから挑戦できるようになっている。

腹が減っては戦はできぬ。領地経営と資源獲得の戦略

勢力を拡大し、拠点を強化していくためには、継続的な資源の確保が不可欠だ。本作には「食糧」「木材」「鉄」「石材」といった複数の資源が存在し、それぞれに用途が割り振られている。中でも特に重要なのが、徴兵に使用される「食糧」と、建設・強化に必要な「石材」である。

序盤は任務報酬である程度の資源が手に入るが、それだけではすぐに不足に転じる。特に石材は慢性的に供給不足に陥りやすく、発展のボトルネックになりがちだ。拠点周辺にある野外資源地を占拠し、安定した供給体制を築いていくことが求められる。

各資源地にはレベルが設定されており、レベルが高いほど得られる資源量も多い。だが、それに応じて守備にあたる敵部隊の戦力も強化される。高レベルの敵部隊に挑む際には「予行演習」機能を使えば、実際の戦闘消耗なしにおおまかな戦力差を事前に確認することができる。上手に活用したい。

野外での探索や山賊との戦闘に夢中になっていると見落としがちだが、城から城下の町に武将を派遣して道をつなげばその町を開放することができる。開放された町には採石場などの資源施設を建設できるので、資源供給網を強化するためにも忘れずに実施したいところ。町を開放するには一定の名声も必要となる。本作ではマップ上に登場する山賊や土豪といったNPCを討伐することで名声を得られる仕組みになっているので、地道な制圧行動が勢力拡大の鍵を握るというわけだ。名声は単に町の開放条件に留まらず、野外資源地の同時保持上限にも関わるため、序盤から優先して稼いでおこう。

霧を晴らし、資源を確保し、その資源で城や町に施設を建てる。軍備を整え、武将を派遣して敵を討伐し、さらに名声を稼ぐ。この一連の流れが本作の基本的なプレイサイクルとなる。序盤はとにかく視界を広げることが重要だ。手頃な敵から順に排除しながら探索範囲を拡張し、出来ることを増やしていく。そして、資源を確保し内政基盤を整えていけば、自然と戦力も揃っていくだろう。

武将を集めて育てよ。募集と部隊編制の妙

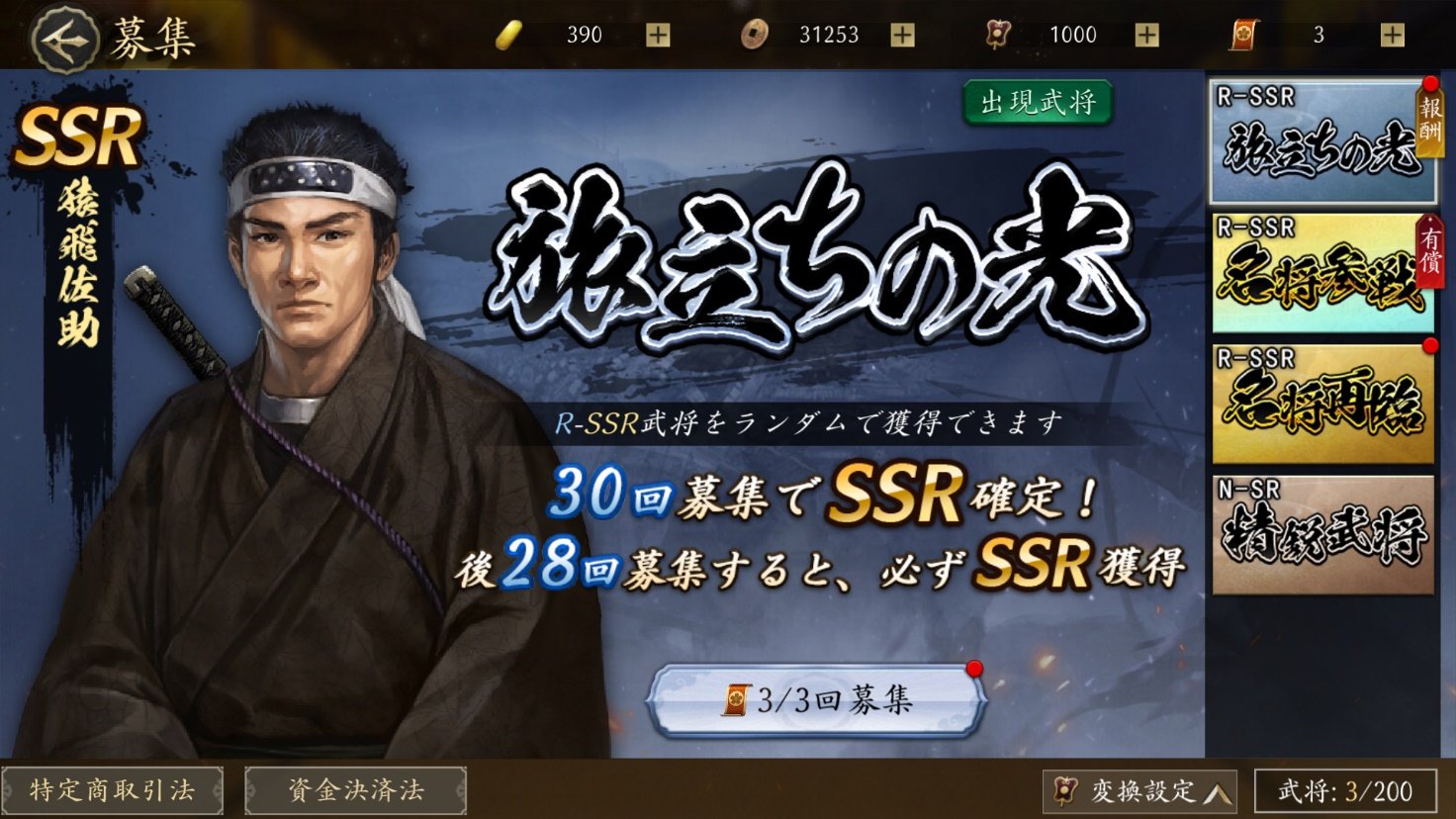

戦場を駆けるための部隊を整えるには人材の確保が不可欠だ。本作ではガチャ要素となる「募集」を通じて新たな武将を獲得し、勢力の礎を築いていく。

常設ガチャ「名将再臨」では、織田信長や上杉謙信をはじめとする名だたる武将たちが多数登場。50回募集すればSSRの武将が確定で獲得できるので、任務報酬で得た無料通貨は募集のためにまずは取っておくのがオススメだ。ゲーム内の有償通貨を利用する方法のほか、任務の報酬や時間経過で募集券と呼ばれるチケットを入手して専用ガチャである「旅立ちの光」より募集を行うことも出来る。また、サービス開始後は新たなガチャが順次追加される予定。なお本作ではリセマラは非推奨であり、各武将の育成や戦法付与、継続ログイン等で得られる報酬周りで、しっかりと楽しめるバランスになっている。

プレイヤーが入手する武将の能力によって戦略は大きく変わるが、本作にはその分、育成や編制に幅を持たせる仕組みも充実している。全武将は戦法と呼ばれるスキルを持つ。高火力を与えるアタッカー系や、デバフを撒くサポート系、あるいは回復やバフを担う支援系など、戦法ごとに方向性が大きく異なる。そして、序盤では選択肢が限られるものの、戦法の相性や組み合わせを意識すれば少数の部隊でも十分に活躍できるようになる。ゲーム内には「軍編制」というおすすめの部隊編制を探すことができる機能も搭載されているので、迷った際には確認してみるといいだろう。

また、序盤で特に重要なのが部隊の大将だ。本作では大将が率いる兵の数が0になると強制的に敗北となる。武将の統率値は、その武将が率いる部隊の被ダメージに影響し高いほど耐久力が増す。まずは統率値の高い武将を大将に選び、その兵種適性に応じた副将を加えることで編制全体の方向性を整えていくのが基本となるだろう。

部隊に編制できる武将の数は初期状態では2人までだが、研究を進めることで最大3人編制まで拡張が可能だ。部隊数自体も城の「天守」のレベルを上げることで増えていく。武将の強化も重要だが、まずは内政を進めていくことで結果的に戦力が大幅に強化される仕組みになっている。

内政と戦闘だけじゃない。随所で見つける戦国ロマン

本作では、ゲームを進める中で歴史上の武将たちが次々と登場する。いずれも「信長の野望」シリーズではおなじみの顔ぶれだが、本作でも彼らの能力は、おおむね史実に基づいた個性付けがなされている。

たとえば、織田信長は高火力の攻撃戦法を、上杉謙信は高い統率と速度を持ち、キャラクターとしての印象が戦闘性能にしっかり反映されている。このあたりはシリーズ経験者にはなじみ深く、新規プレイヤーにとってもこの武将は何が得意かを直感的に理解しやすいだろう。

他にも、斎藤義龍は「共謀続攻」という味方1人に先制効果を付与できる戦法を持つ。味方を支援する戦法ということで義龍のもつ残忍なイメージからずれるような印象も受けるが、晩年反目した美濃のマムシと呼ばれた父・斎藤道三の先手を取って叔父と共謀したエピソードなどを踏まえると、このややクセのある能力設計にも納得がいく。筆者の騎兵部隊では義龍が主役となり味方を支え活躍してくれた。

配下武将だけでなく各拠点や城の名前や位置も実在の地理・歴史をベースにしている。筆者は今回のプレイでは尼子家に仕官し、山陰の要衝である月山富田城を拠点とすることになったが、初期の任務で尼子十勇士の筆頭、山中鹿介(幸盛)を手に入れたことで、自然と歴史に沿ったプレイスタイルが形成された。偶然の賜物だろうが、歴史好きにはこうした体験がたまらない。山賊としては武田逍遥軒や穴山梅雪らが登場。聞き知った名前が思わぬ場所に登場し、クスッときてしまった。

大軍を率いずとも、信長に仕えずとも、自分なりのロマンを携えて、一城の主として戦国を歩める。それが、本作のもう一つの顔である。

天下布武を手のひらで。スマホで味わうMMO戦国SLGの手応え

『信長の野望 天下への道』は、スマートフォン向けのMMO戦国シミュレーションとして、緩やかな導線と過不足のない操作体系、そして段階的に広がる領域設計によって、日常の合間でも確かな手応えを得られる構造を備えている。不可侵地域の存在により、序盤は他プレイヤーとの衝突を避けつつ内政に集中でき、少しずつ争覇地域に踏み出す設計は、ゲームの成長曲線とプレイヤーの学習速度をきれいに重ね合わせてくれる。

筆者は史実では大名としては程なく滅んだ家に仕官し、やや癖のある武将を軸に拠点を育ててみたが、序盤の進行にはほとんどストレスがなかった。任務と霧消しを繰り返すうちに、じわじわと広がる戦場と内政網の相互作用が見えてきて、気づけば天下への道の輪郭がぼんやりと浮かび上がってきたような印象もある。本稿で紹介したのはあくまで序盤の攻略法ながら、不可侵地域で築いた基礎は争覇地域での戦に活きてくるはずだ。本稿で紹介した情報を参考に、まずは焦らずじっくりと内政を進めてみてほしい。

『信長の野望 天下への道』は、iOS/Android向けに基本プレイ無料(アイテム課金あり)で配信中だ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。