ゲーム業界協会団体CESA、“過激なゲーム広告表現”に対応していくと表明。ただし苦情が多いのはだいたい「海外事業者」

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会、一般社団法人日本オンラインゲーム協会、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムとともに声明を公開。過激なオンラインゲーム広告表現に対応していくとの姿勢を示した。

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は7月10日、一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)とともに、過激なオンラインゲーム広告についての共同声明を発表した。健全なゲーム文化の発展と青少年保護を最優先課題とすると表明したかたちだ。

CESAはコンピュータエンターテインメント産業の調査、研究、普及、啓発をおこなう業界団体だ。任天堂やソニー・インタラクティブエンタテインメント、セガやカプコンなど、日本国内の多くのゲーム会社が正会員、ないし賛助会員として参加していることが特徴。日本ゲーム大賞や東京ゲームショウ、CEDECを開催していることでも知られている。

またJOGAは2007年に、日本におけるオンラインゲーム産業、および関連ビジネスの発展に加え、形態の多様化にともなう消費者の不利益などを解決するために設立された団体だ。そしてMCFは携帯電話向けコンテンツやモバイルインターネットサービスに関するさまざまな活動を支援する任意団体だ。もとはイージーインターネット協会内のフォーラムとして1999年に活動を開始し、2009年に一般社団法人化。会員にはゲーム企業のほか、NTTドコモやグーグルといった企業も参加している。

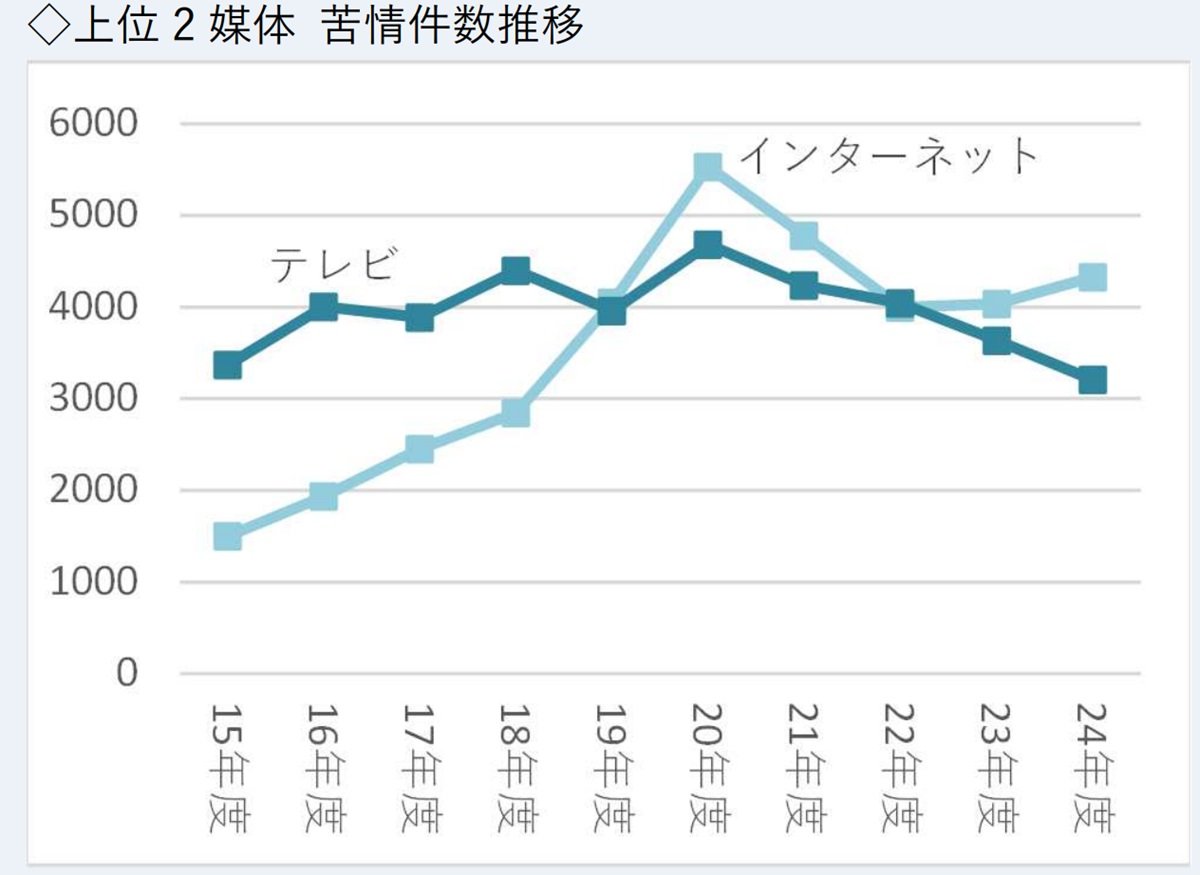

今回3団体は「オンラインゲーム広告に関する苦情受付状況」(2024年度審査状況)に関して共同声明を発表。2024 年度審査状況は日本広告審査機構(JARO)によって発表された統計だ。同統計によれば2024年度において、総件数の増加も見られたなかで、媒体別にはインターネット広告に対する苦情の増加が目立っているようだ。なかでもオンラインゲームに関する苦情は2024年度では428件と、前年比で約2.2倍の数になったという。子供が閲覧するようなWebページにおいても性的な広告が登場したり、犯罪を誘引したりしかねない広告が掲載されている、とする批判が広範に寄せられているということだろう。

Image Credit: 日本広告審査機構(JARO)

そうした状況を受けて今回の3社合同声明の発表に至ったようだ。声明では、特に未成年者の利用が多いインターネット環境にて、過激な性的・暴力的・猟奇的表現を含む広告が蔓延しているとの見解を明らかにした。

3団体はこの現状に対し、憂慮と懸念を示しつつ、問題とされる広告の大半は、「国内団体に加盟していない海外事業者」によるものであるとの状況を主張。そのため、対応として関係省庁を通じた改善要求や、働きかけを進めていくとのことだ。またプラットフォーム企業、ならびに広告業界と連携し、青少年保護施策の導入を働きかけるとした。

今回の声明では、具体的なガイドラインや施策についての発表はなされなかったものの、ゲーム関連団体が足並みを揃えて対策を講じることが明らかとなったかたち。インターネット広告については、昨今国会でも盛んに議論されていることもあり、官民の両面から対策が進められていくようだ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。