『龍が如く8外伝』の「海」は設計も難易度調整も超大変だった。開発者が向き合った、激ムズ海戦シューターが『龍が如く』になるまで

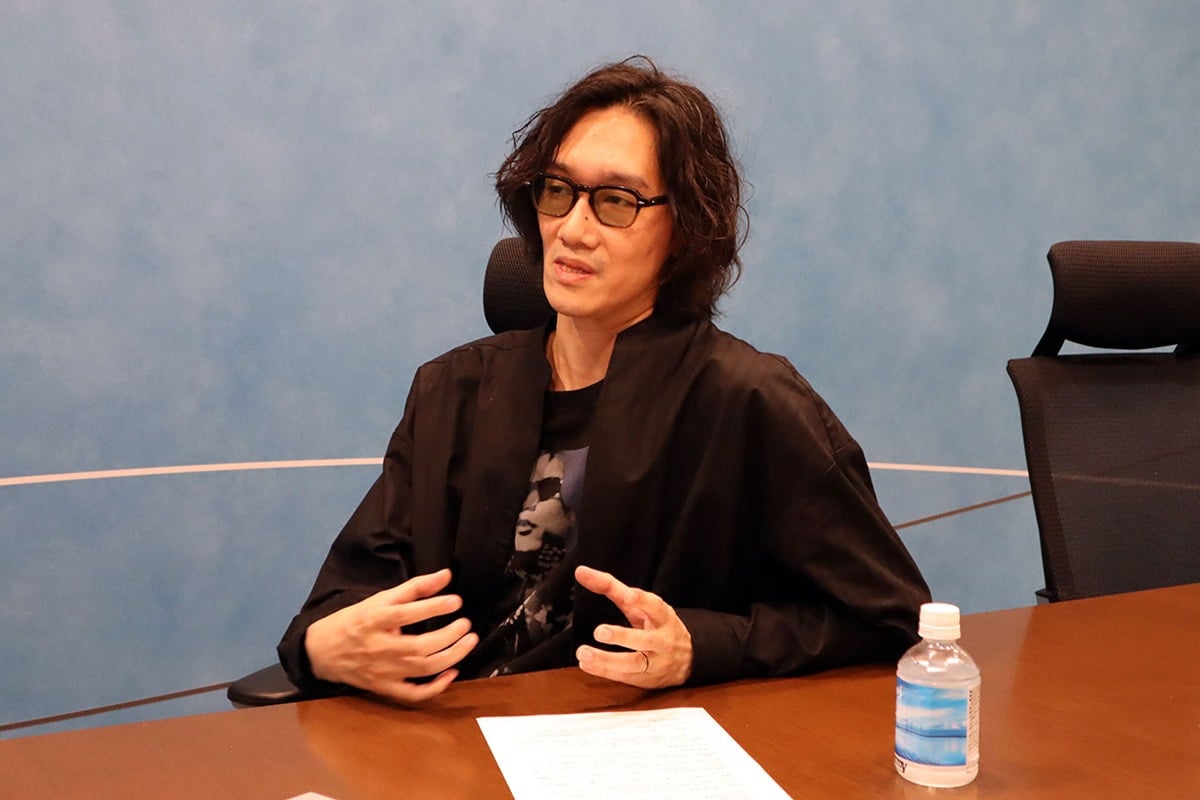

『8外伝』のプロデューサー兼チーフディレクターを務める堀井亮佑氏にインタビューを実施。シリーズに新しい風を吹かせた『8外伝』の開発について、あれこれ訊いてみた。

セガは2月21日に、『龍が如く』シリーズ最新作『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』(以下、8外伝)を発売した。対応プラットフォームは、PC(Steam/Microsoft Store)/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One。

『8外伝』は、人気キャラ「真島吾朗」を主人公に据えた『龍が如く』シリーズの最新作だ。『龍が如く8』(以下、8)から半年後、記憶喪失となってハワイの孤島に打ち上げられた真島は「ゴロ―海賊団」を結成し、海賊として第2の人生を歩み出すことになる。喧嘩アクションや多様なミニゲームなどのシリーズのファンにはなじみ深い要素に加え、船同士の本格的な海戦などド派手なゲームプレイも楽しめる。

Steamユーザーレビューにおいて、本稿執筆時点で3954件中91%が好評とする「非常に好評」ステータスを獲得している本作。喧嘩アクションやバラエティー豊かなサブストーリーといったシリーズおなじみの要素が評価されていることはもちろん、「ゴロ―海賊団」の冒険や海戦などの新規要素も好意的に受け入れられている。そこで今回、本誌は『8外伝』のプロデューサー兼チーフディレクターを務める堀井亮佑氏にインタビューを実施。シリーズに新しい風を吹かせた『8外伝』の開発について、あれこれ訊いてみた。

──自己紹介をお願いします。

堀井亮佑(以下、堀井)氏:

セガの堀井です。チーフディレクターというゲームのデザインを監修する立場に加えて、今回初めてプロデューサーを担当しています。

──プロデューサーとチーフディレクターの両立は大変なのでは。

堀井氏:

大変ではありましたが、阪本(阪本寛之氏、シリーズチーフプロデューサー)や鈴木(鈴木誠氏、『龍が如く7外伝 名を消した男』プロデューサー)といったメンバーの助けを借りて、僕自身はプロデューサー業の中でもクリエイティブ寄りの業務に注力できました。やっぱり僕はゲームのディレクションやデザインが得意分野なので、そういった業務を中心に据えられたのは動きやすくて助かりました。

完全な0から始まった海づくり

──『8外伝』といえばやはり海が目玉要素だと思います。土台作りはどのように進んでいったのでしょうか。

堀井氏:

海作りは今作で一番苦労したところですね。ご存じの通り龍が如くスタジオは今までコンクリートジャングル中心に作ってきたので、コンクリートは大得意なんですけど砂地や山、海などの自然物は比較的苦手なんです……(苦笑)

特に海に関しては、今まで背景として登場することはあってもその中で何かをするということはしたことがなかったので、ノウハウがまったくない状態でした。テーマが海賊ならば海は必須だろうということで、とりあえず海を作り船を浮かべてみたもののバグで船が沈んでしまった……というようなところから開発がスタートしました。

──これまでの龍が如くスタジオは、かなりいろんなタイプのゲーム作りを得意としてきた印象ですが、今作の海に関してはそのノウハウがなかったんですね。

堀井氏:

なので、完全に0からのスタートでした。ビル建設会社が船を作るようなものですよね。今までのやり方では通用しないようなことも多かったので、とにかくまずは作って試してみて、問題があったら対策を考えるというやり方で進めました。

たとえば、最初は波もリアルに寄せて高い波にしていたんです。すると船も激しく動くことになるので、敵に銃弾を当てるのがものすごく難しくなってしまったんです。弾の挙動に嘘をついて弾道が重力で徐々に下がる仕様を外してみるなど、試行錯誤を重ねて解決策を探しました。

──試行錯誤を重ねたとのことですが、本作の開発期間はそこまで長いものではないですよね?

堀井氏:

『8外伝』は『8』と並行して作っていたわけではなくて、『8』の開発が終わった後でチームを発足して作り始めたんですよ。なので『8外伝』の企画が通ったのが2023年の末ぐらい、『8』のハワイの海にとりあえず船を浮かべてみたのが2024年の1月の仕事始めぐらいだったので、『8外伝』は1年弱で作ったプロジェクトということになります。

──1年弱!?かなりタイトなスケジュールでの開発ですね。

堀井氏:

そうですね。なので、特に新規要素の海戦は最後の最後まで調整していました。ぶっちゃけ話として、東京ゲームショウ(TGS)に試遊を出展した裏でもいろいろと仕様は変えていました。リリースギリギリの許されるところまで調整をしていた感じですね(笑)

──タイトル発表時も、船や海といった海戦の要素が注目を集めていましたね。

堀井氏:

そうですね。国内だけでなく、海外でも想像以上の良い反応を多くいただくことができました。ずっとあれこれ試行錯誤をしていたので、あそこでポジティブな反応をいただけたのは自信になりましたし「やっぱりこの路線で大丈夫なんだな」という確信ができ、背中を押してもらいました。あそこでもし不満が多かったら、また変更しよう、となっていたかもしれないですし(笑)、うちのノリややりたいことが伝わったような気がしてホッとしました。

当初、海戦は難しくなりすぎていて、僕も全然クリアできなかったんですよ。『龍が如く』に入れるゲームとしては難しすぎるということで、僕がクリアできるようにするということをまず目標にし、抜本的にルールを変えるなどの試行錯誤を重ねていました。

──今の海戦は比較的遊びやすい印象ですが、開発中はかなり難易度が高いものだったんですね。

堀井氏:

シューティングの難易度調整が難しかったですね。最初はTPSやFPSみたいにエイム(狙い)をかなり要求する作りだったんですけど、『龍が如く』ユーザーはFPSやTPSに慣れていない人が多いだろうということで難易度を下げました。まあ、不審者スナップとかで慣れている可能性はありますが(笑)

一同:

(笑)

堀井氏:

最終的にはまず敵に接近しながら機銃を撃って、その後横を向けて左右の大砲を打ち込むという流れに絞りました。そうすると左スティックで船の向きを制御するだけで弾があたるので、レースゲームと近い感覚で操作できるんですよ。エイムも敵の前に行って撃てば勝手にサポートしてくれるようにして、それに加えて左舷砲と右舷砲だけ、というスタイルに着地したのは去年の夏ぐらいですね。それ以前はもっとエイムを重視していたんですが、大幅に路線を変更しました。

──製品版だと敵に接近するだけでロックオンをしてくれます。

堀井氏:

当初はロックオンもありませんでしたね、割とハードなゲームでした。ノウハウがない分野のものを手探りで作っていくと、最初はどうしてもリアルに寄ってしまうんですよ。なので、この1年を通してやってきたのは、「正しくてリアルだけど遊びにくい」ものをいかに「『龍が如く』の感覚で遊べるようにするか」ということでした。先ほどの銃の軌道の話のように、ある面を真面目に作ると別のところで問題が起こるものなので、残すものと残さないものをどう決めるかというところには特に神経を遣いました。

──捨てるものと残すものの判断基準はかなり難しいと思います。堀井さんがジャッジするのでしょうか。

堀井氏:

そうですね。海賊コンテンツまわりは企画若手エースの南・小室・池田(南亮雅氏、小室千晶氏、池田さくら氏。3名ともに龍が如くスタジオ・プランナー)らを中心のチームを組んでいて、彼らを中心に検証やデザインを進めてもらい、それを見たうえで最終的なジャッジや仕様判断・方向修正をこちらで適宜行う、という形をとっていました。

判断で一番意識したのは「龍が如くユーザーがプレイできるか」という部分です。ゲームクリエイターはコアなゲーマーが多いので、どうしても「こんなのFPSだったら普通ですよ」といったようにバトルの難易度を無意識のうちに上げていってしまいがちなんです。なので、チームで一番ゲームが下手な人間を自称している(笑)僕自身をレベルデザインの基準に設定して、僕でもクリアできるようにするというところをとにかくブラさないようにしました。

同じような話で、『アサシン クリード III』や『IV』、『Sea of Thieves』、『スカル・アンド・ボーンズ』などの海戦ゲームを開発の参考にしましたか?と質問されることもあるんですが、これは僕自身のディレクションポリシーなのですが、ゲーム制作の前に他の似た方向性のタイトルをプレイする、というのはあえてしないようにしています。

チーム内のほかのメンバーがそれらを遊んで制作の糧にすることは多かれ少なかれあってもいいと思うんですが、最終的に決定を下す立場の僕がそれらの海戦があるゲームに慣れてしまっていると、海戦ゲームを遊んだことのない多くの龍が如くユーザーと感覚とズレてしまう危険性があるし、どうしてもどこかでそれらの作品に引っ張られてしまう部分が出てしまう。それは僕の求めるものではないので、あえて距離をとるようにしています。もちろん技術やゲームデザイントレンドとしての情報は最低限得ますが、それらに染まって軸をブラしたくない、ということですね。

──意図的に情報を遮断して、それらのジャンルに慣れていない人と同じ目線を保とうとしていたんですね。

堀井氏:

はい。直近で作ろうとしてるタイトルに似たものを触ると、絶対にそれに引っ張られたりそれを無意識に模倣してしまう部分はどうしても出てきてしまうと思っています。でも、それは嫌なので。

──堀井さんらしい判断ですね。『龍が如く』シリーズのミニゲームは昔の作品をオマージュしたものもあると思いますが、海戦に関しては参考にしたものはないんですね。

堀井氏:

何か参考作品を設定し、それをゲームデザインの軸にしたりシステムをそのままベンチマークにする、というような発想でゲームを組み立てることは一切しませんね。たとえばクレイジーデリバリーは『クレイジータクシー』のような破天荒さのある世界観をオマージュしつつまとめたミニゲームですが、ゲーム性やゲームルールなどはまったく別物です。

ミニゲームの仕様はすべて、それぞれのコンセプトをもとにロジックと検証を重ねて1から考えて作っていきます。例を挙げると『龍が如く7 光と闇の行方』(以下、7)の会社経営も、シミュレーションゲームとして完成形で見たら会社経営ゲームは他にいくつもありますし、少し似たものも中にはあるかと思うんです。

ですがあれも何かをモチーフにして作ったわけではありません。うちらしい会社経営ゲームってなんだろう、というところから「株主総会バトル」「土下座謝罪ヒートアクション」といったアイデアをいくつも重ねて、突き詰めた結果、ああいう形になったものなんです。もちろん今まで僕らがやってきたゲームのエッセンスも入っていると思いますが、そういうロジックの積み重ねをすっ飛ばして、意識的に特定のタイトルに寄せるようなことはないですね。それだと『龍が如く』っぽくできないので。

──まずベンチマークを作って先に全体の方向性を決める手法も最近は多いですが、『龍が如く』シリーズではとにかく1から作り始めるというやり方なんですね。

堀井氏:

そうですね。うちに入るコンテンツは「龍が如くらしさ」と「龍が如くユーザーがちゃんと遊べる」の二軸がそろっていないといけません。何かの模倣をスタート地点にしてしまうと、うちらしさを入れにくくなってしまうんですよ。なら1からどううちらしくするかを考えた方が健全だし近道かと。

──目指す方向性がわからなくなるようなことはないのでしょうか。

堀井氏:

うちはゴールをきっちり設定するので、そこに辿り着く方法で迷うことはあっても、目指す方向性で迷うようなことは少ないかな、と思います。今回で言うと、まず「うちのユーザーにもプレイできる海戦ゲーム」ということを最優先目標に、『龍が如く』らしいユニークさとリアルさのバランスを重視したディレクションをしました。ほかの海戦ゲームがどうというよりも、これらの条件を満たす『龍が如く』らしいものって一体何か考えて……。「まあよくわかんないけど、とりあえずまずは海に船を浮かべてから考えてみましょうよ」というところからゲームデザインを始めた感じでしたね(笑)

基準は、自分の中に作った“仮想『龍が如く』ユーザー”

──『龍が如く』ユーザーがプレイできるという点を重視しているんですね。

堀井氏:

ユーザーを想定してデザインするのは今までも意識的にずっとやってきたことです。『8外伝』は新しい要素の多いタイトルですし、『7』や『8』の時はコマンド制RPGだったりするので、仮想ユーザーの設定は難しい部分もあるのですが、そのあたりは最終的には肌感で想定しましたね。

『龍が如く』シリーズのゲームデザイン担当として、僕は自分のゲーマーレベルを『龍が如く』ユーザーの想定レベルに合わせるようにしているんです。たとえば、出すのが難しいことで有名な桐生の強力な技である「虎落とし」はできない状態を保つためにあえて練習しないようにしていますし、もっと極端な例としては、テストプレイの際もチュートリアルも読まずに全部飛ばす上に、説明書も読みません!

──説明書を読まない……一見すると厄介ですが、一番多いタイプのユーザーでもあります。

堀井氏:

ユーザーの平均ゲームレベルに自分が近ければディレクションがしやすいということに気づいてからは、いかに自分をそこに合わせるかということをずっとやってきています。今回の『8外伝』もその延長で、海戦が難しかったりすると「これだと俺が分からないよ」「俺はいいけど俺の中の“堀井”がなんていうかな」って、矢沢永吉さんみたいなこと言って(笑)要は自分の中に“仮想『龍が如く』ユーザー”がいて、その人が「これはわからない」と言っていたら変えていくという感じですね

──今の堀井さんのゲームの腕を基準としたシステムということですね。

堀井氏:

そういうことになりますね。ただ、今の僕のディレクションのスタイルはあくまでも『龍が如く』用にアジャストしたものなので、たとえば超高難度TPSを作るということになったらまたそれに合わせた第2の自分を作っていくことになると思います。

ユーザーって、結局幅広いじゃないですか。一口に簡単と言っても、小学生にとっての簡単とご老人にとっての簡単は異なりますよね。だから全員にとってベストにしようとするときりがないし、結局中途半端な着地をしてしまうんですよ。ゆえに、「この人が分かればOK」という具体的なケア対象は絞った方がいい。なので僕は “自分の中で一番適当な自分”が楽しめればOK。そいつが分かれば、うちのユーザーはみんな分かってくれる。という線引きをして、その軸をぶらさずにゲームデザインしています。

──そういう意味では、“ゲームユーザーとしての堀井さん”は、マスの感覚に合わせるために犠牲になっている部分もあるわけですね。

堀井氏:

それはあるかもしれませんね。僕もやり込む時はやり込むタイプのゲーマーですし、本来だったら打ち上げてコンボ云々みたいなことも練習すればできると思います。でも、それが出来て当たり前だと思ってはいけないと常々考えています。

──『8外伝』も実際には、ボタンを連打しているだけでもクリアできる設計ですよね。

堀井氏:

はい。そこはシリーズを通して一貫して設計しています。やはりドラマが軸でありメインディッシュであるゲームなので、プレイが下手でドラマが進まないというのは、うちのゲームの楽しさの大部分を味わえないことと同義です。なので「セミオート」のようなアクションフォロー機能や難易度変更はもちろん、バトル以外をしっかりやればキャラを強化させられる等、下手な人でも進められるような逃げ道はものすごく多く用意しています。

今回も海賊道具やジャンプ等、色々な新アクションを取り入れていますが、それらも「使えれば当然気持ちいいし強いし最高だけど、使えなくてもクリアできないわけじゃないからね」という立ち位置を徹底しています。

チュートリアルも「使いこなせるようにするためのチュートリアル」ではなく「こういうものもあると認識させるためのチュートリアル」としてデザインしています。「こんなものがあるなんて知らなかったよ!」というのはプレイヤーと制作者、両者にメリットがないですから。

僕は他のゲームをやるときも説明文とかまったく読まないので、いつも「こんな機能あるなんて知らなかったよ!」みたいな状況になるんですね(笑)。なので、自分のゲームでは、僕のような適当な人間でもなるべくそうならないようにしたいなと。

知ってもらった後はその機能を突き詰めていってもらってもいいですし、使わずにそのままのガチャガチャプレイをしてもらっても、そこはプレイヤーの自由です。いろいろ用意するけど無理強いはなるべくせず、あくまでプレイヤーの自主性や多様性を受け入れるようなゲームデザインを意識していますね。自分の覚えているもの、得意なこと、好きなことを軸に頑張ればなんとかなるように。少なくとも、説明したものを全部プレイヤーが覚えている、という認識でゲームは作らないです。僕は他のゲームをやっている時、全然覚えていないですから(笑)

──難易度調整も含めて、堀井さん基準であると(笑)

堀井氏:

開発中は、バトルバランス調整のテスターを務めることも多いですね。「ちょっとこのボス倒してみてください」とバトル担当に頼まれて戦ってみたら敵にボコボコにされて、「もっとカメラを調整しなきゃダメか……。わかりました、もういいです」みたいな(笑)。そういうリトマス試験紙みたいな使われ方をしています。

「ライトユーザーでも楽しめるバトル」を目指して開発一同作っていますが、「ライトユーザー」像は開発一人ひとり違うので、バランス調整ではそのすれ違いで議論や衝突が発生します。そうなった時に「じゃあ堀井さんが勝てるかどうかで決めよう」となるような、最終的なバランスデザインの決定基準に自分が常になれるように、というのはずっと意識しているところです。

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』はPC(Steam/Microsoft Store)/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One向けに発売中である。

後日公開予定の後編では、ユーザーの体験を最優先する龍が如くスタジオの理念について訊いた。

[執筆・編集:Daijiro Akiyama]

[聞き手・編集:Ayuo Kawase]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。