「おもしろさ」を生み出す「仕掛け」作りとは何か ~日常から「面白さ」を抽出するゲームデザイン論

ゲーム開発者なら一度は考える「ゲームデザインとは何か」という命題について、スッキリと明快な回答を与えるセミナーが、9月2日にリンクトブレイン主催のセミナー「ゲームビジネスアカデミー」第2弾で開催された。

ゲームエンジンの普及で、3Dのオブジェクトを画面に表示し、衝突判定などを加えて、「ゲームっぽい」体験を作るだけなら、誰でも手軽にできるようになった。しかし実際に「遊んでおもしろい」ゲームを作るとなると、話は別だ。理由は簡単で、ゲームデザインに関する理解や知見に乏しいから。特にGameJamなどの短期でゲームを作るイベントでは、「パッと見ておもしろそうだけど、遊ぶとつまらない」ゲームが量産されがちだ。

この、ゲーム開発者なら一度は考える「ゲームデザインとは何か」という命題について、スッキリと明快な回答を与えるセミナーが、9月2日にリンクトブレイン主催のセミナー「ゲームビジネスアカデミー」第2弾で開催された。講演者は旧ナムコ出身で『エースコンバット』『エースコンバット2』『機動戦士ガンダム戦記』などを開発、現在はタイトーで『電車でGO!!』アプリ&業務用などの開発を手がける東山朝日氏。東山氏はナムコ時代に手がけた「エースコンバット」のポストモーテムやその他開発経験から得た知見を踏まえつつ、「ゲームデザインの構造 ~『面白い!』の作り方~」について語った。

辞書を引くところからはじまった「おもしろさ」の探求

ナムコ入社後、ゲームデザイナーとして開発に参加した『エースコンバット』がスマッシュヒットした東山氏。続編制作にあたりディレクターを拝命した東山氏は、我に返って青くなったという。がむしゃらに、無我夢中で作ったため、「なぜおもしろいのか」「なぜヒットしたのか」が自分の中で整理できていなかったからだ。しかも続編ではディレクターとして「おもしろさ」を作り出す責任を負うことになる。今のままではヒットの再現は難しい、そう考えたのだ。

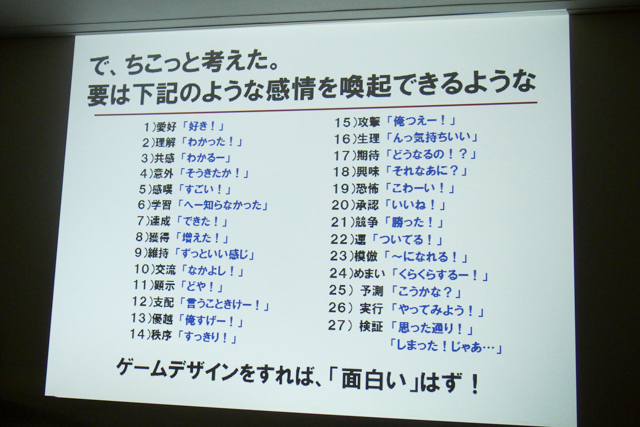

辞書で「おもしろい」という言葉の意味を調べたところ、「興味深い」「滑稽」「好ましい」など、予想以上に多くの意味が含まれることがわかった。そこで、自分がこれまでに体験した日常の「おもしろい」瞬間を拾い上げ、抽象化していったところ、「好き(愛好)」「わかった(理解)」「そうきたか(意外)」など、その当時の時点で27種類もリスト化できたという。要はこうした感情を喚起できるゲームデザインをすれば「おもしろくなる」はずだが、ここで再び行き詰まった。ゲームデザインの定義が不明だったからだ。

社内で聞いても満足できる定義が得られなかった東山氏は、これまでの思考プロセスから、下記のような手順をたどることで、おもしろいゲームを開発できるのではないかと考えた。

1. 人間が「おもしろい」と感じる事象を分析・分解・抽象化する

2. 映像・音声・プログラムによって事象を再構築する

3. 適切なハードウェアやインターフェースを通して(疑似)体験可能にする

これをさらに抽象化すると、「ゲームデザインとは『おもしろい』という感情を喚起できる『仕組み』を作ること」だと整理できる。するとゲームデザイナーがなすべきことは、「この仕組みを『お客様の満足度が最大になるように組み立てること」となる。このように定義した上で日常を見わたすと、さまざまなところに「お客様の満足度を最大化する」ように考慮された「仕掛け」があることに気がついたという。

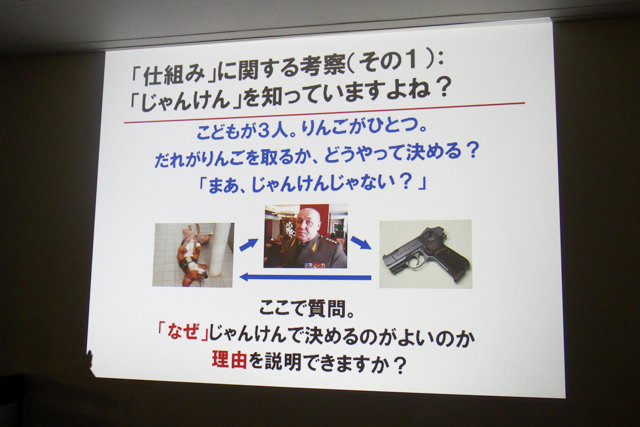

例として出されたのが「じゃんけん」だ。じゃんけんはさまざまなバリエーションで世界中に普及している。普及するからにはそれに足る非常に優れた「仕組み」があると考えた東山氏は、「じゃんけん」を改めて定義し、その抽象化を試みたという。じゃんけん自体は物事を決める上での「意志決定ツール」と定義したが、それなら他にくじ引きやあみだくじなどでも代用できなくはない。しかし、じゃんけんには「ルールが簡単」「運用が楽」「決定が早い」「公平である」などの長所がある。つまり意思決定ツールとしての「仕組み」に優れているから、世界中に広まったと考えられる、というわけだ。

同じような「仕組み」はエンタテインメント全般に見て取れる。映画には映像文法やシナリオ作法といった、人の気持ちを動かすためのさまざまな演出技法がある。これが映画の「仕組み」だ。(本来この講義は5時間の長さがあり、とある映画を受講者とともにさまざまな切り口から分析するワークショップが実施されるが、今回の講義は2時間ということで省略されている)

東山氏は優れた料理にも同じような「仕組み」がみられるとした。例として出されたのが、ある会席料理で出された「いちじくの天ぷら」で、素材の甘みを引き立てるために、生ハムが加えられていたという。その理由を尋ねると、お店の主人は「甘みを引き立てるためにわずかな塩味が必要」だが「塩を振ってしまうといちじくの水分が流れ出てしまううえ、塩の尖った味が舌に残りすぎる」というデメリットがあるため、「塩分を適度に含み、いちじくの水分や歯触りに影響を与えない「生ハム」をはさんで調理する」ことに行きついたのだという。主人の探究心に心を動かされた東山氏は、こうした人の心を動かす「仕組み」に敏感になることが重要だと指摘した。

「エースコンバット」がヒットした理由を自己分析する

後半ではこれまでの解説をもとに、いよいよ『エースコンバット」に関するポストモーテムが行われた。まずお客様はがきの内容や、当時のネット上でのコメントなどを丹念に拾い、仕様書を見直すなどして『1』を徹底的に分析し、おもしろさやヒットの理由を解析したという東山氏。その結果、『1」のコンセプトが、お客様の隠れたニーズを充足させる「ありそうで、なかった」ものになっていたこと。そして、それを実現する「仕組み」に溢れていたことがわかった。その結果、フライトシューティングゲームという新カテゴリーが生まれ、大ヒットにつながったと考えた。

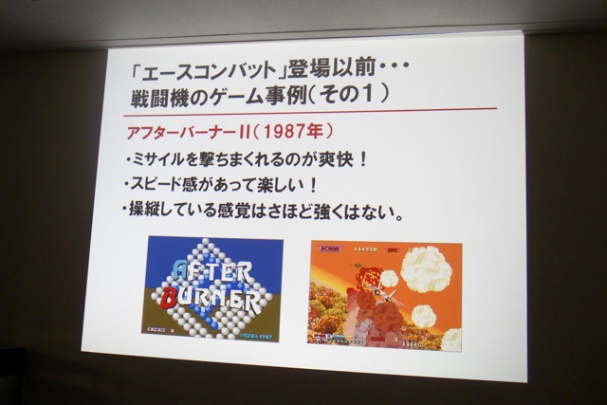

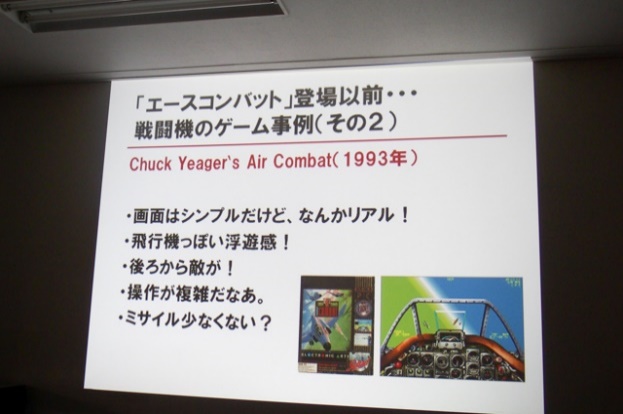

実際『エースコンバット』登場以前の戦闘機ゲームは『アフターバーナー2』に代表される「戦闘機撃墜アクションタイプ」か『Chuck Yeager’s Air Combat」に代表される「フライトシミュレーター」タイプに二分されていた。この両者でお客様の欲求が満たされていれば、『1』のつけいる隙はない。しかし、実際に『1』がヒットしたということは、「面倒な操作や知識を要求されることなく、臨場感のあるスリリングな空中戦がしたい」という隠れたニーズがあったことになる。

これに対して『1』では「比較的簡単な操作で自由に大空を飛行できるので、めまぐるしく天地が入れ替わるような、戦闘機ならではの『めまい』感が味わえる」「いつ、どこで狙われるかわからない環境下で、自律的に行動する敵機と存分に戦闘できるので、戦闘機乗りならではの『焦り感』が楽しめる」という2つのコンセプトが掲げられていた。その上で、(抽象化⇒再構築という構造は当時明確には意識されていなかったが)下記のようなアイディアが実装されていた。つまり、コンセプトが明確で、それを的確に実現する「仕掛け」に溢れていたのだ。

【めまい感】に繋がるアイディア

・ポリゴンによる3D表現がもたらす、3次元空間を自在に飛ぶ体験

・簡略化されたフライトモデルによる挙動制御の採用で、比較的簡単に「それらしく」飛べる

【焦り感】に繋がるアイディア

・弾数や射程がデフォルメされた空中戦で、リアルさよりもおもしろさを優先

・気持ちよく撃墜されるかを規準に行動する、敵機の「おもてなしA.I.」

【両者につながるアイディア】

・バラエティ豊かな多数のミッションで、戦闘機乗りの気分が味わえる

ここで東山氏は商品開発でよく用いる「欲求の強さと未充足度のマトリクス」について説明した。あらゆる商品は「欲求の強さ(欲しい/欲しくない)」「欲求の未充足度(これまでにない/ありきたり)」の二軸で分類することで、下記の4項目にマッピングできる。

1: 珍しくも欲しくもない商品

2: 類似品がたくさんあり、価格が安いなら買ってもいい商品

3: 珍しいけど、欲しいかと言われると欲しくはない商品

4: ありそうでなかった!こういうのが欲しかった!と思える商品

その上で、狙うべきは4とし、そのためにはまずは「ありそうで、なかった」隠れた欲求を見つけ出すこと。そして、その欲求を満たすコンセプトを立案すること。そして最後にコンセプトを「仕組み化」するアイディアを考えること。これらすべてが一直線に並んだとき、大ヒット商品が誕生すると説明した。

もっとも、そうした欲求を見つけ出すことは容易ではない。東山チームでも、常にお客様のもつ「潜在的なニーズ」を探るため、「要求」ではなく「欲求」を満たすことを考えて、ゲーム開発を行うよう心がけているという。講義中、実際に東山氏と受講者との間で「今あなたは何が欲しいですか?」というインタビューが実施され、「プレイステーション4が欲しいです」という回答=「要求」を得た東山氏が、「それはなぜですか?」という問いかけを、切り口を変えつつ数回に渡って行うことで、回答者から「プレイステーション4」という固有の商品名がなくなり、「〇〇がしたい」という「欲求」が浮き彫りになるワークショップが披露された。

日常に潜むおもしろさから生まれた『エースコンバット2』

さて、仮に「欲求」から「コンセプト」が立案できたとして、どのように「仕組み」を発見・抽出して、ゲームデザインに落とし込んでいけばよいのだろうか。ここで東山氏は『エースコンバット2』のミッションとレベルデザインを題材に、その一端を披露した。ここで東山氏が強調したのが、前述の通り「日常に潜むさまざまな『おもしろい』体験に着目すること」だ。

例としてあげられたのは「映画のチェイスシーンでの高揚感」「バイクで車の間をすり抜けるどきどき感」「劇場版『超時空要塞マクロス』の最終決戦における盛り上がり」「落語の落ち」などだ。実際に『2』では、こうしたごく普通の個人的体験から人の気持ちを動かす「仕組み」を抽出し、それを元にミッションやレベルデザインに落とし込んでいったのだという。「そういう意味では、『エースコンバット2』は戦闘機のゲームではないのです」(東山氏)。

・映画のチェイスシーン→墜落機救出作戦

とある映画のチェイスシーンを見て気持ちが高揚した東山氏は、その時「なぜ」どきどきしたのかを思い出しつつ、その抽象化・仕組み化を試みたという。その結果、「カットバック」の映像技法にその理由があると結論付けた氏は、それを「異なる2つ以上の興味対象を用意、それらに常に気を配らせることで『あたふたする』緊迫感が味わえる」と抽象化、仕組み化し、レベルデザインに落とし込んだのだそうだ。

実際のレベルデザインでは、「味方墜落機」「味方地上部隊」「敵地上部隊」という「複数の興味対象」を配置した。これにより「敵戦闘機に執着していると味方地上部隊が攻撃される」「味方地上部隊を援護していると敵地上部隊が墜落機に接近する」といった状況が作り出され、このミッション特有の緊迫感を生み出したというわけだ。「シーンやカットを割ることで時間・空間を自由に編集する」という映画の技法が、「連続した映像体験ではあるものの、一度に把握できる状況が限定されるというのが特長の3Dゲーム」とうまくかみ合い、カットバックの技法が活きたのだという。

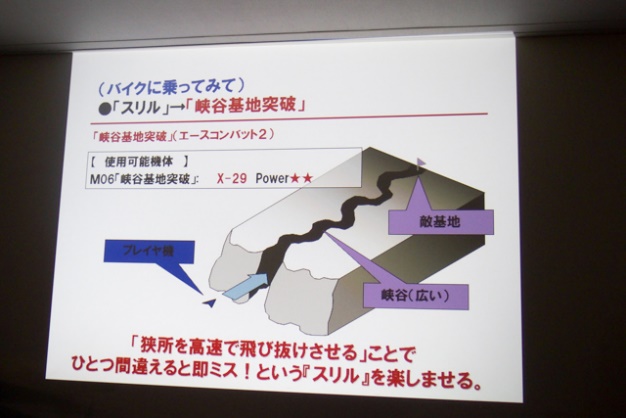

・バイクのすり抜け→峡谷基地突破・潜水艦基地突入

これまで数台のバイクを乗り継いできたという東山氏。バイクに乗ってすり抜けをしたときの高揚感や、50ccと250ccを乗り比べてみて、その乗り味の違いが興味深かった体験を抽象化・仕組み化した結果、エースコンバットシリーズではおなじみの「峡谷をすり抜けるミッション」になったという。

すり抜けについては「ひとつ間違えると即事故というスリル」が高揚感を生む、としたうえで、狭い峡谷内を飛び抜けるミッションに仕立てた。

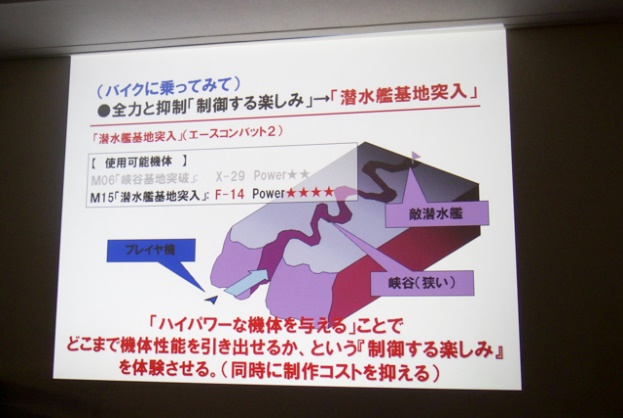

ところがこのミッションで「高度を制限して狭路を移動する」という例外処理がプログラム作業に発生することとなり、1ミッションで終えてしまうのはもったいないと感じた氏は、この例外処理をほかでも活かせないか、と考えた。しかし、単純に同様の体験のミッションを水増しすることは避けたい。その際、思いだしたのが「バイクを乗り換えたときの気持ち」だった。それを「50ccという小排気量の馬力を使い切る小気味よさ」「250ccの馬力をどこまで引き出すかにチャレンジする面白さ」という「制御する楽しさ」であると抽象化し、ローパワー・ハイパワーの二機種以上から自由に選んで出撃できるようにすることで、新たに「制御する楽しみ」が味わえるミッションとしてデザインしたとのこと。例外処理部分が再利用できたことで、ミッションあたりの制作コストも抑えることができたという。

これらの事例以外に、アニメ『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』のクライマックスシーンの感動から「地熱プラント基地突入」ミッションが、桂枝雀師匠の落語談義から「低高度奇襲作戦」ミッションがデザインされたという話が、模式図とともに順を追って語られた。また、高倉健主演のヤクザ映画を抽象化・仕組み化することで『機動戦士ガンダム一年戦争」の「灼熱のアッザム・リーダー」が生まれたなどの経緯も紹介された。いずれも、もともとの体験を分析・分解・抽象化し、仕組み化を経ることでゲームという全く異なるアウトプットになっていることが見てとれた。

このように「日常に潜むおもしろさ」を発見・抽出し、そこから「仕組み」を構造化して、ゲームデザインに落とし込むプロセスについて解説した東山氏。そのためには普段から「心が動く体験を数多く積む」ことと、「なぜ心が動いたのか、その仕組みについて考える」癖をつけることが大事だという。東山氏も普段から日常を観察し、メモに書きとめる訓練を、普段から行っているとのこと。

今回の講義の主題であった「抽象化・仕組み化によるゲームデザイン」以外にも、東山氏は「自分以外の人間が持つ欲求を、主観に依らず、客観的な体験年表を作成することで探っていく」という「エクスペリエンス・マップ」や、「ひとりで7人分のブレインストーミングに匹敵するアウトプットを可能」にする「こびと会議」、企画者がキャラクターなどのデザインを企画する際に有用な「SDT/C+G」などの独自メソッドをこれまでに開発、実際に運用しているとのこと。

「自分は凡人だということを、上京しナムコに入社して半年くらいで思い知った。恐ろしいほどの才能にあふれ、しかも努力している人材が業界には大勢いた。また、直観やセンスという才能が仮にあったとしても、それは老化などで劣化したり、いずれ時流に合わなくなったりすることが避けられないとも思っていた。なので、こうした訓練や独自メソッドの開発なしではゲーム業界で生き残れないと考えた」と述べ、「ゲームデザイナーに限らず、本日の講義がみなさんの日々の業務に少しでも役立てば幸い」と講演を締めくくった。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。