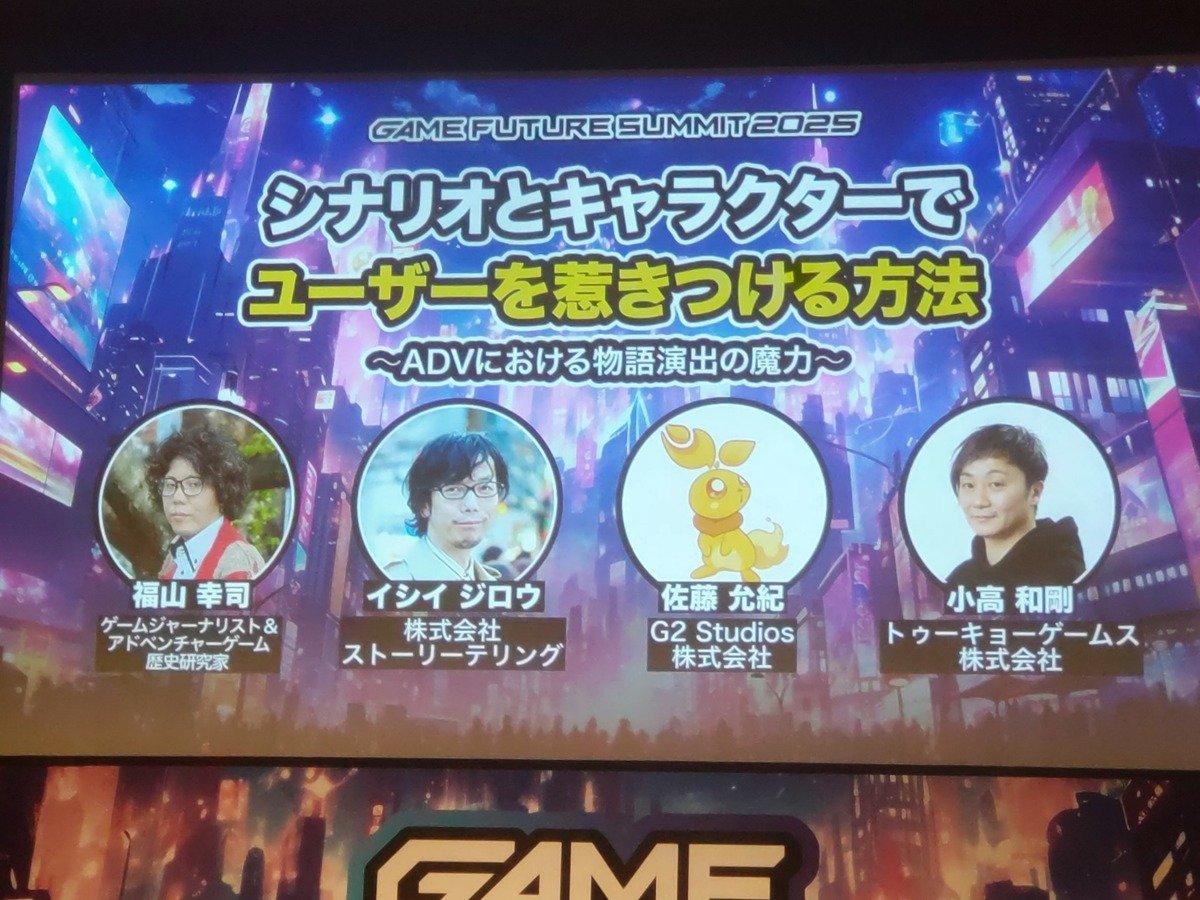

『428』『ハンドラ』『マギレコ』開発者講演から見る、ADVゲームの未来。ゲームメカニクスで物語を「壊す」のがADVの本質

「シナリオとキャラクターでユーザーを惹きつける方法 ~ADVにおける物語演出の魔力~」と題されたセッションを取り上げる。

株式会社ゲームエイトと株式会社MOTTOは6月4日、ベルサール渋谷ガーデンにてGAME FUTURE SUMMIT 2025を開催した。昨年に引き続き開催された本イベントは、「ゲームのプロデュースとマーケティングに特化した業界最大級のビジネスカンファレンス」と銘打たれており、主にゲーム開発者向けのケーススタディやゲーム業界の最新トピックについての講演が行われた。本稿ではその中から、「シナリオとキャラクターでユーザーを惹きつける方法 ~ADVにおける物語演出の魔力~」と題されたセッションを取り上げる。名作ADV開発者たちの熱い持論とこだわりが感じられる興味深い内容となっているため、楽しみにお読みいただきたい。

【登壇者(インタビュー参加者)一覧】

◆株式会社ストーリーテリング

イシイジロウ氏(『428 〜封鎖された渋谷で〜』総監督 /『文豪とアルケミスト』世界観監修など)

◆トゥーキョーゲームス株式会社

小高和剛氏(『ダンガンロンパ』シリーズ企画及びシナリオ/『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』シナリオなど)

◆G2Studios株式会社

佐藤允紀氏(『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』他 複数の大型IP作品におけるアート進行、プロデュースなど)

◆ゲームジャーナリスト

福山幸司氏(進行役)

福山幸司氏(以下、聞き役として罫線表示):

本セッションでは、プレイヤーを物語世界と引き込む演出や、プレイヤーと物語の持続的な関係を築くための方法を皆さんと探っていきます。そしてストーリー主導型ゲーム、特にアドベンチャーゲームが直面する課題についても考えていきましょう。

まずは、「アドベンチャーゲームとは何か」という認識のすり合わせから始めていきたいと思います。特徴としては、物語性や謎解きに特に価値が置かれているゲームジャンルです。冒険活劇が題材のアクションゲームとは異なり、ゲームシステムのシナジーで遊ばせるよりは物語に価値が置かれていて、ゲームのメカニクスなどはその物語の演出のために存在しているというゲームジャンルになるかと思います。

そこから派生して、会話パートが「アドベンチャーパート」と呼ばれることもありますし、アドベンチャーゲームがアクションゲームと融合して「アクションアドベンチャーゲーム」と呼ばれることもあります。本セッションは、アドベンチャーゲーム全般に通じる知見を共有していくものです。

ゲームシステムと物語は“ふたつでひとつ”

──最初のトークテーマは、「冒頭から世界にどのように引き込むか」です。例えば1986年発売の『殺人倶楽部』はパッケージに事件の捜査ファイル資料が付属していて、ゲームが始まる前からワクワクや想像力を掻き立てるような仕掛けがありました。また、2012年発売の『GRAVITY DAZE』は、りんごが画面に大きく映し出されるシーンからゲームが始まります。そのりんごが木から落ちて転がっていくことで、重力をテーマにした本作の象徴性を感じさせるオープニングになっているんですね。

もうひとつの事例はプロローグでストーリーを見せるタイプで、例えば2013年発売の『The Last of Us』では、平凡な日常が崩壊し悲劇が起こるドラマチックな導入から始まります。現在のゲーム業界の王道的な手法ですね。こちらのテーマについて皆さんにご意見を伺っていきましょう。まずはイシイさん、いかがでしょうか。

イシイ氏:

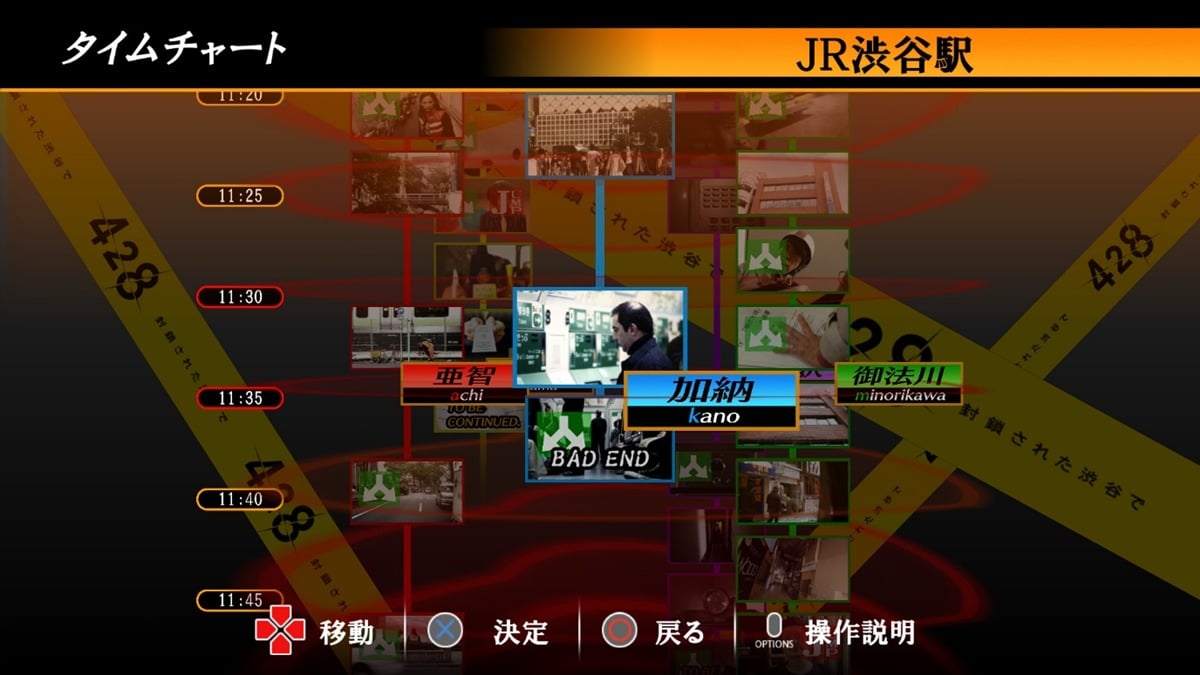

これは個人の好みなんですが、やっぱりゲームである以上、ムービーを見せるだけで導入をすませるというのはそんなに好きじゃないですね。とにかく最初にゲームをプレイさせて、どんなゲームなのかわかってもらうということを重視しているので。たとえば『428 〜封鎖された渋谷で〜』(以下、『428』)であれば、選択肢での分岐やバッドエンドへの到達をどれだけ早く見せるかを気をつけていました。

他の方が作られているゲームとしては、『HEAVY RAIN 心の軋むとき』(以下、『ヘビーレイン』や『Detroit: Become Human』(以下、『デトロイト』)の導入が面白いなと思います。人によって好き嫌いは分かれるかもしれませんが(笑)

『ヘビーレイン』の導入となる髭剃りのシーンを最初に見た時は「意味わからんわ」なんて思っていたんですけど、ゲームの指示に従ってちゃんと剃っていくうちに「確かに、ヒゲってこう剃らなきゃいけないよね」という気持ちになっていったんです。そういう細かいところがあのゲームに意味をもたせているんですよね。テキスト主体のゲームであってもプレイヤーに何かアクションをさせて、それに対する変化が起こるアハ体験みたいなものを、最初にプレイヤーに味わってもらえるかというのは気にしています。

──『ヘビーレイン』の髭剃りのシーンはスティックを緩やかに操作する必要があって、ゲームメカニクスを体験させる仕組みになっていますよね。

イシイ氏:

こういう風に遊ばなきゃいけないんだと教えてくれるんですよね。『デトロイト』は水槽に魚を戻すかどうか選ぶところから始まって、最終的には犯人が飛び降りるか飛び降りないかというところまで話の展開が広がるじゃないですか。あそこまでドラマとゲームプレイが連携していると、進化を感じますよね。

──佐藤さんはいかがでしょうか。

佐藤氏:

前提として僕はいま、Live2Dなどを使ったストーリー重視のスマホ向けアドベンチャーを2作品と、Steam向けビジュアルノベルゲーム2作品の、合計4作品ほどを手がけています。実はそのどれもが、主題歌やオープニング映像に気合を入れて作っているという共通点があります。スマホゲームでは割と珍しい試みだと思うんですが、導入部分はやっぱりノベルゲームの一番の勝負どころだと捉えて頑張っています。また、ノベルゲームって実は8割ぐらいが海外のお客様なので、そういったところも含めて色々と工夫させてもらっています。

──例えば、さっきの『ヘビーレイン』では導入部分でゲームのメカニクスを伝えるというアプローチをしていましたが、文章を読ませるという点に関してメカニズム上の工夫みたいなものはありますか?

佐藤氏:

そういうアプローチは結局本筋と上手くリンクできるかという問題があるので、案件次第かなと思っています。作品に合わせていろんなやり方を試してみることが多いです。結局は、どうやってその物語に惹きこみながらゲームに馴染んでもらうのかが大事だと思っています。

イシイ氏:

ノベルゲームって文を読むこと自体がメカニクスと捉えることもできて、すごく特殊なんですよね。プレイヤーがボタンを押して行を読み進めていくだけでもゲームのメカニクスが動いていて、文章の表示が止まるリズムや音やスピード自体もそのゲームの導入になってるんですよ。これがテキストアドベンチャーとしてうまく機能しているゲームはすごく没入できますし、逆にうまくいってないものはすぐ眠くなってしまったりとかして(笑)

小高氏:

昔のギャルゲーなんかは、そういうところをすごく意識してますよね。改ページのタイミングに合わせて、画面の演出が変わったりだとか。

イシイ氏:

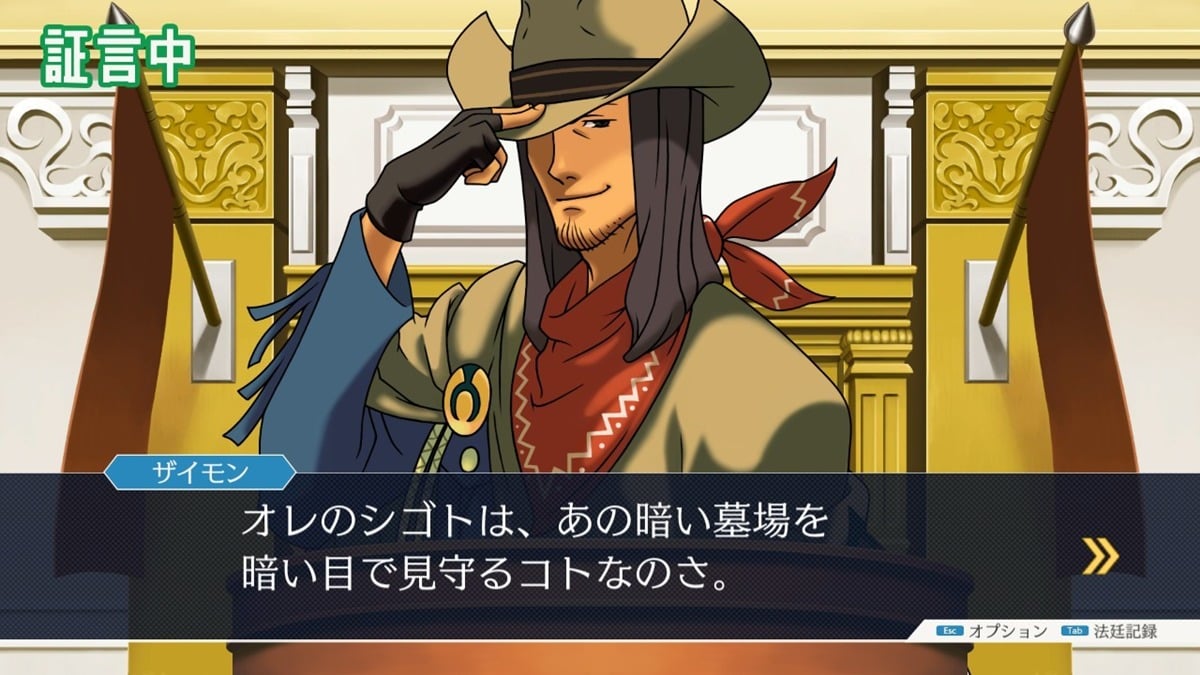

そういったクラシカルな話で言うと、『逆転裁判』を最初に遊んだときはボタンを押すだけでもテンポ感のよさが伝わってきてすごいなと思いましたね。

小高氏:

僕は逆に、ゲームであってもアニメや漫画と同じように考えていますね。ストーリー部分で掴みをOKにしないと、そもそもゲーム的なインタラクティブ部分にたどり着いてくれないなと思っています。

──物語の方で工夫した方がいいということですか。

小高氏:

僕の場合はそうしていることが多いですね。ゲームだからこうしなきゃ、とはあまり意識しないです。どのタイミングでゲームをプレイアブルにするかはいつも意識していますけど、基本的にはまず物語にのめり込んでもらって、そこからゲームを進めたいと思ってもらえるように考えています。

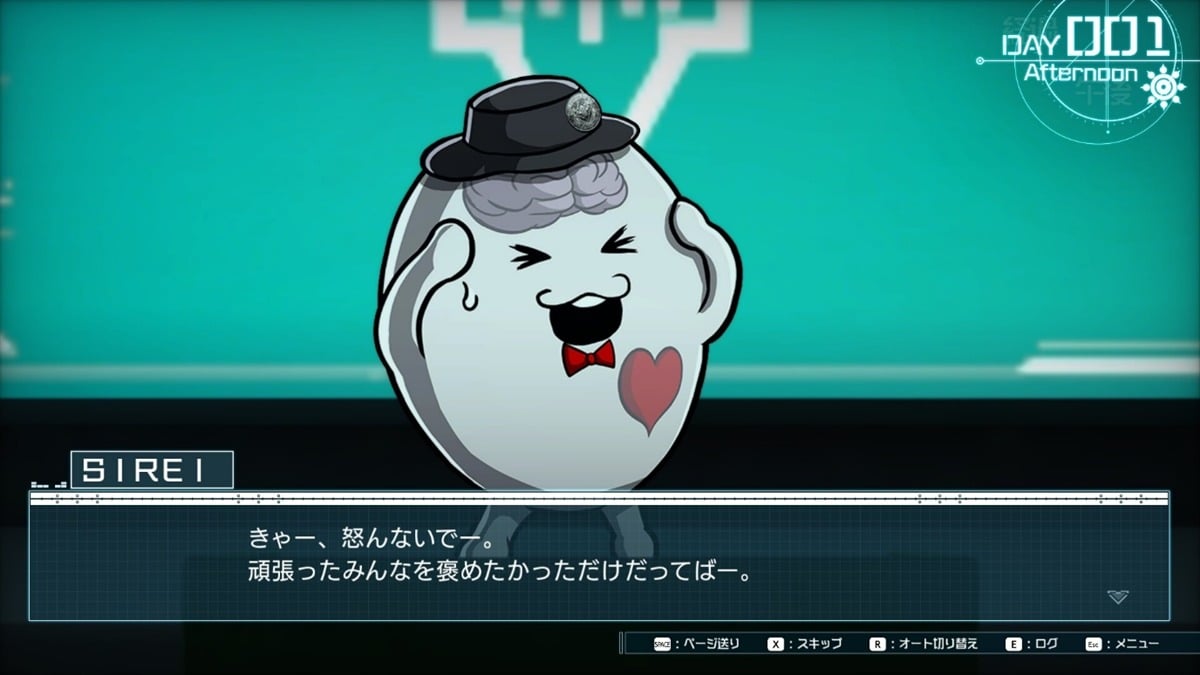

──『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』(以下、『ハンドレッドライン』)も結構プロローグのムービーシーンがたっぷりありますよね。ただその中にも、東京団地に天井があるなど世界観的に気になるポイントが結構ちりばめられていて、興味を惹くようになっていると。

小高氏:

そういう狙いがあります。昨今はゲームが始まってすぐにプレイアブルになるというのが定石になってきたので、『ハンドレッドライン』では逆に長々としたムービーを入れることで特徴になるかなと、あえてそういう風に作りました。

ゲームならではの演出で、イマーシブなゲーム体験を

──次は会話パートの演出方法ですね。視覚だけでなく聴覚なども含めて、どういう風に会話パートを演出していくかというノウハウを共有できたらなと思っています。

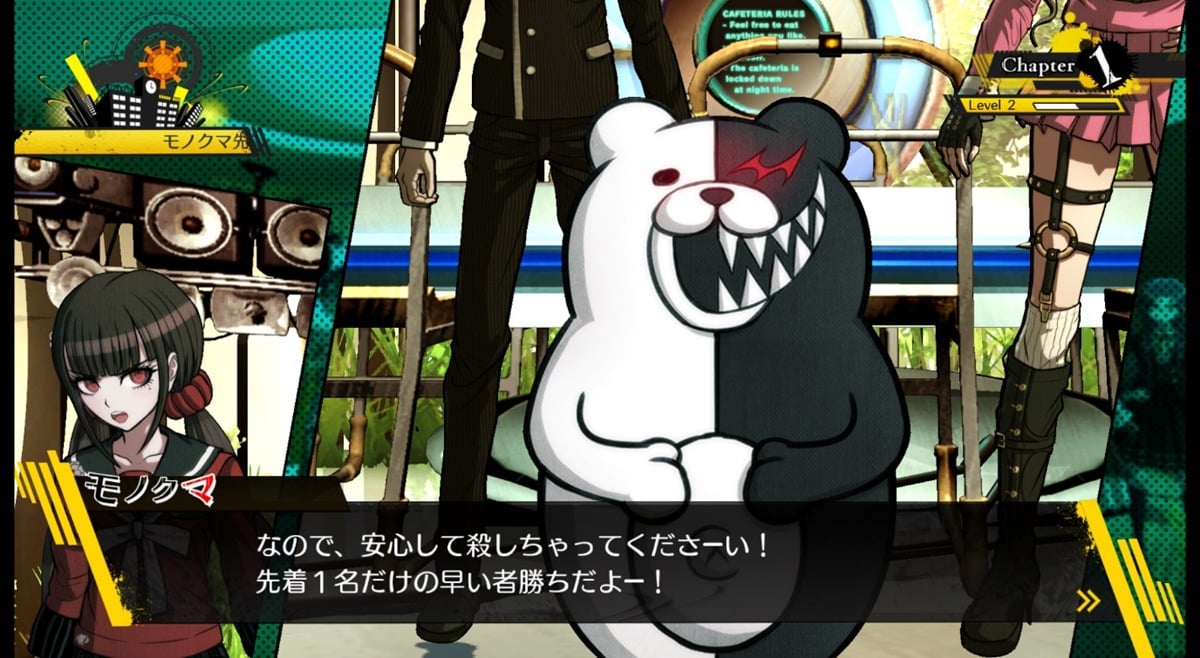

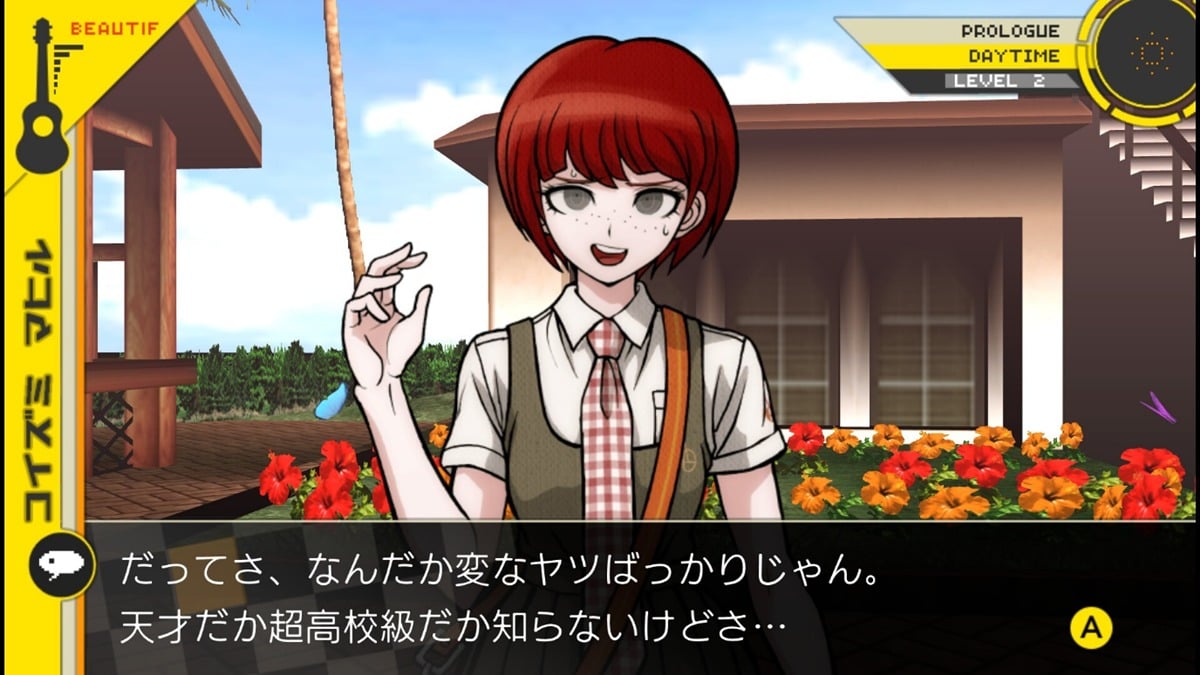

例えば『ダンガンロンパ』ではポリゴンがまず背景にあって、キャラクターがしゃべるごとにキャラクターイラストが動いていく構成になっています。これによって、ポリゴン背景と二次元的なキャラクターイラストだけで映画的に見せていますよね。

もうひとつは『魔法使いの夜』で使われている手法で、一枚絵を拡大縮小することで映す絵の印象を変えて、さらにカメラワークで奥行きを緻密に演出しているというものです。このテーマについて、小高さんいかがでしょうか。

小高氏:

『ダンガンロンパ』シリーズも『ハンドレッドライン』も、僕が手掛けるゲームはシナリオライターが全部スクリプト(セリフに合わせたキャラクターの動きなどの演出全般)を担当しています。キャラクターの表情選び、画面の演出、音楽、どこで改ページするかなどを全部シナリオライターが調整するんです。シナリオライターとして一番伝えたいことが伝わるように演出してもらうということですね。

実はスクリプトは一昔前だとアルバイトが担当することが多かったんです。ただ、『魔法使いの夜』で顕著にわかる通り、スクリプトって演出そのものなんですよね。やっていることは監督と同じなんです。だから本当はプロフェッショナルな人がやらないといけないんですけど、なかなかスクリプトのプロフェッショナルという人はいなくて。そういうこともあって僕が手がけるゲームに関しては、シナリオライターが思い描いた通りの表情や演出を選んでもらっています。それが没入感に繋がっていればいいなと思っていますね。

──とはいえ、ゲーム全体での会話パートの方針は小高さんが決めなければならないと思うんですが、その辺りのレギュレーションはどのように決められているんですか?

小高氏:

アドベンチャーゲームの場合、背景があってその前にキャラクターが立つ、というフォーマットがすでにある程度決まっちゃっているんですね。プレイヤーが文章を読んでいる後ろでキャラクターがゴテゴテ動いていても見にくいので、結局それが一番良いというのは確かです。その中でいかに飽きさせずに見せるかというところには苦心してきました。

見せ方自体はベーシックでページ送りすれば流すこともできるけれど、背景のカメラワークなどの演出のおかげでじっくり見てもらうとなんとなく臨場感がある……というのを形にしたのが『ダンガンロンパ』ですね。逆に『ダンガンロンパ』で意図的になくしている演出は、立ち絵の口パクや瞬きです。それらがあるとキャラクターの表情が固定されてしまって、漫画的な表情が表現できなくなってしまうのが理由ですね。

『ダンガンロンパ』シリーズや『ハンドレッドライン』のキャラクターデザインを手がけている小松崎(イラストレーターの小松崎類氏)はとても漫画っぽい絵を描く人間で、キャラクターの一瞬の感情の切り取りを立ち絵に取り入れることが得意なんです。彼のイラストが元々もっている臨場感を活かすためにも、口パクや瞬きではなく表情をたくさん作る方がより没入感を持ってもらえるかなと思ってそうしています。

──瞬きや口パクがないことにいま気づきました……!次にイシイさん、いかがでしょうか。

イシイ氏:

一口にアドベンチャーと言っても、カメラがどこにあるか、主観視点なのか客観視点なのかでゲーム全体の演出は変わってきます。『ダンガンロンパ』などの主観型、主人公目線型のゲームを作る場合は、いかにプレイヤーを物語の中に惹きこんでいくか、置いてけぼりにしないかということを僕は気をつけています。最近流行ってきているイマーシブシアターと同じような発想ですね。2004年リリースの『3年B組金八先生 伝説の教壇に立て!』(以下、『金八先生』)の時にも、同じことをすごく意識しました。

『金八先生』は主人公の目の前にいるキャラクターが喋る形で会話が進むんですが、主人公があんまり喋らないので、そのままだと主人公が深く介入しないままイベントが終わってしまうんです。それを避けるために、必ず会話の最後に「今の、どう思いましたか」や「どうしますか、解決してください」というように主人公に話しかけるんです。プレイヤーとゲームをつなげるような投げかけを必ず入れることによって、イマーシブなゲームになったのかなと思ってます。

──『金八先生』で採用されているやり方はちょっとメタですが、他のゲームにない特殊な手法ですよね。

イシイ氏:

あのゲームではそこをすごく意識的にやったんですけど、最近のゲームでもプレイヤーをストーリーに巻き込むことは絶対にやっています。そうしないと、自分と関係ない話が勝手に進んでしまうことになるので。そこをすごく丁寧にやったのが『金八先生』なんですが、最近のゲームでは薄めにしていることが多いですね。

『魔法使いの夜』関係で言うと、TYPE-MOONさんの発明だと思っている演出がひとつあります。『Fate/hollow ataraxia』で主人公陣営ではないサーヴァント同士が橋の上で戦うシーンがあるんですが、そこの演出が僕も真似しようと思ったぐらい映画的だったんです。さらにそれが『魔法使いの夜』でバージョンアップしていて、あれはすごかったですね。

──佐藤さんはいかがですか。

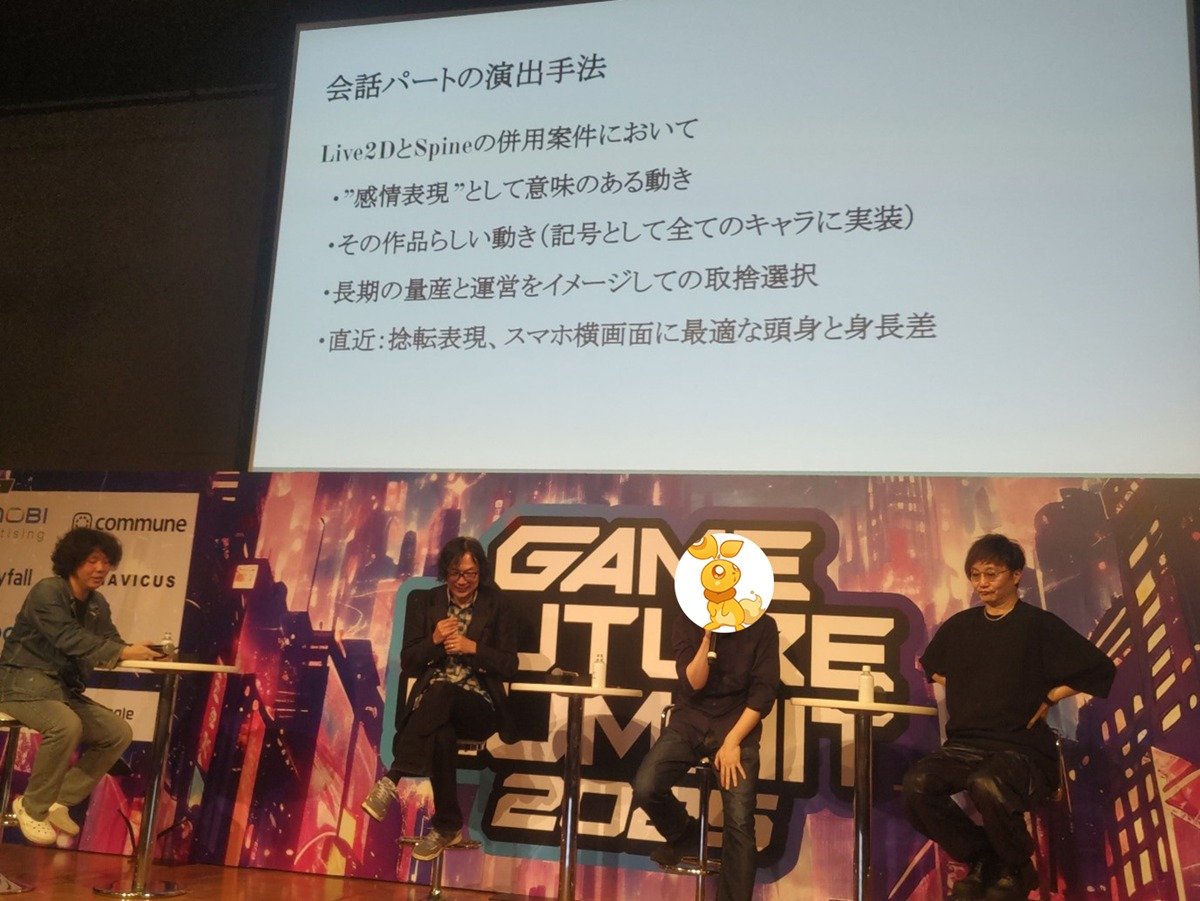

佐藤氏:

今日はLive2Dさんに送り込まれてる立場でもあるので、そのあたりの話を(笑)

ゲーム開発の現場では「その作品らしい」キャラクターのモーションというのがタイトルごとに求められています。雰囲気で動かしているだけじゃダメというか、逆に止まっている動きでも感情の意味があったり、奥が深いというのがこの2、3年の学びです。

Live2Dの制作においては、そういったこだわりに加えて、長く運営を続けていくことを念頭に置いた取捨選択が重要だと感じます。先ほどお話があったようにスクリプトが演出のキモになる作品が増えてきたので、そのあたりの作り込みも頑張っています。

最近、Live2Dの立ち絵を作る際に難しいと感じるのはキャラクターの頭身です。スマホがどんどん横長になってきているので、設定上は頭身が高いキャラクターもシナリオパートだとギュッと縮ませる手法が他社さんでも増えています。そもそも身長差分の表現って作品や制作チームによって全然違って、それぞれでめちゃくちゃ細かくこだわっているポイントだったりします。

──頭身の判断は制作チームごとなんですね。どういう基準があるんでしょうか。

佐藤氏:

身長差分と頭身は秘密のレシピがあるというか(笑)ある一定ラインをこえると差が縮まるというか(相似曲線のような)数式を考えて。キャラクターに身長設定があるが故に、結構厳密にやってます

──ジャンルによっても調整しているんですか?

佐藤氏:

一般的には男性向けは顔が大きくなる傾向にあって、女性向けは割と選択肢の幅が大きかったりします。この話題、1時間以上は喋れるかもしれません(笑)

──今度、男性向け女性向けをそれぞれ比べてみたいなと思いました。

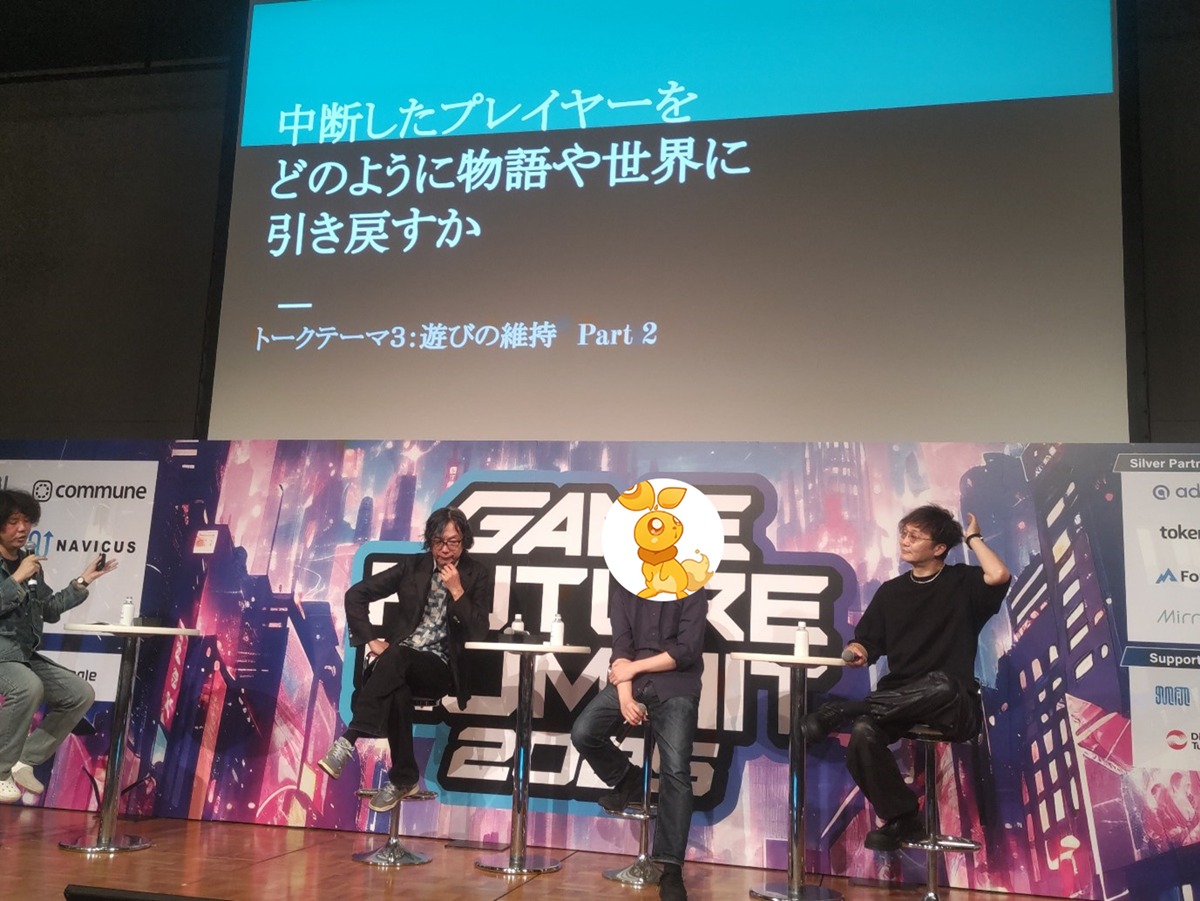

プレイヤーをどこまで導くべきか

──次のテーマは「中断したプレイヤーをどのように物語や世界に引き戻すか」です。ゲームはプレイを一度中断してしまうこともありますよね。物語性のあるゲームの場合、プレイヤーがそれ以前の物語を忘れてしまうことも当然ありえます。もしくはスマートフォンのゲームの場合は、中断したプレイヤーをどう引き戻すのかという特有の悩みがあると思います。

だいたい1990年代頃の作品から、主人公がメモを取るようなものが増えてきた印象があります。ゲームの進行に合わせてメモが増えていって、メモを読み返すとあらすじがわかるという感じですね。『ライフ イズ ストレンジ』では、主人公が書く日記がものすごく豪華なあらすじとして機能していました。ゲーム開始以前から日記が続いているので、読めばゲームが始まる前の主人公が何をしていたのか分かるような仕組みが上手いですよね。この辺りのテーマについて、小高さんはいかがですか。

小高氏:

コンシューマーゲームを作っている人間視点の話になるんですが、僕は「やめどきがないシナリオ」を書くのを一番意識しています。そもそも中断させないのが目標というか(笑)なので、僕の作ったゲームであらすじがあるものはほぼないですね。

映画や小説などを中断してまた見始めたときだって、あらすじなんて出てこないじゃないですか。「見ているうちにまた思い出したりするでしょ」というような感じでしょう。中断しちゃったプレイヤーにそんな優しくする必要あるのかなと……(笑)物語を楽しむリテラシーがない人に向けてゲームを作る必要はあるのかなと思ってしまうんです。

──むしろ振るい落としていくような方向ですか。

小高氏:

物語を読めるのであれば、やっているうちに「そうだったそうだった」と思い出すでしょう。「こっちですよこっちですよ!」と誘導をする必要があるのかなと。物語を読めない人は、そもそもアドベンチャーゲームが向いてないんじゃないか、と思ってしまうんです。

──『ハンドレッドライン』だとルートのフローチャートが表示されていて、どこかのエンディングに到達したらルート名が分かるようになっていますよね。「ここの分岐でこっちに行くんだな」とか、逆に「あっちのルートはまだ未開放なんだな」みたいな部分がちょっとしたヒントになっていて、プレイヤーの気持ちのリセットにもなっています。

小高氏:

『ハンドレッドライン』はルートごとにストーリーが分かれていくので、分岐点に戻ったらその分岐までのあらすじを書いて欲しいという意見もありました。ですが、プレイヤーを誘導する矢印をたくさん置いていくというのは、どうも僕的にかっこいいと思えなかったんです。取り扱い説明書をやたらと貼ってあるような感じがしてしまって、ちょっと美的にどうなんだろうと思ってしまったんですね。あくまで個人的な意見ですが。

──佐藤さん、いかがでしょうか。

佐藤氏:

僕の場合は自分が運営していたソシャゲの事例になってしまうのですが。テレビアニメの予告編のような動画を作って次の展開を紹介したり、巨大なボスに立ち向かう時はプレイヤーみんなで力を合わせる協力型のイベントを開催して、「ボスを倒せたから最後の話に繋がるぞ!」と。そのイベントから新規の方が入ってくれることもあり、プレイヤーを引き戻すだけではない新しい盛り上がりを、ゲームの中と外の両方で作れるという点で手応えを感じています。

──ソシャゲであれば、新キャラの追加が再開のモチベーションになったりしますよね。

佐藤氏:

好みのキャラだからやってみよう、みたいな方はやっぱりいらっしゃいますね。

──物語の主人公だけでなく、プレイヤーをいかに物語に巻き込むのかというところがカギになるということですね。その上でいかにフィクションの世界を崩さないようにするのか、もしくは小高さんのようにそもそも外の世界を意識させないようにするのかというところでしょうか。

イシイ氏:

『428』では、十字ボタンの上を押したらそのルートのあらすじが出ます。あのゲームは5本のストーリーを追いかける群像劇なので、横に飛んだ時に「このルートは何の話なんだっけ」とわからなくなることがないように、そのあたりを丁寧に作りました。

もうひとつ、物語を作るときに大事にしていることがあります。それは、物語上で小さな目的が常に提示されていて、それをクリアすると次の目的が出てくる小さなサイクルを作ることです。つまり、プレイヤーが目の前の目的を見失うことのないようにしているんです。最近は物語が複雑になってきて、ひとつの分岐にたどりつくまでの分岐も考慮してシナリオが変化するようなものも増えてきていますよね。そんな中で、僕自身としてはプレイヤーの誘導は丁寧にやってみてもいいかなという感覚があります。

小高氏:

僕も次からは誘導を丁寧にやろうと思います、考えを改めました(笑)

イシイ氏:

とんでもないです(笑)『ハンドレッドライン』はADV界のオープンワールド的なゲームなので、丁寧に矢印を置いておくのは僕もダサいなと思います。その観点で言うと、『428』はパズルなんですよね。パズルゲームで「これ何のピースだったっけ」みたいなことになってはいけないという考えから誘導を入れているので、この2作品はそもそも方針が違うんです。もし僕がオープンワールド的なアドベンチャーをやるのであれば、『ハンドレッドライン』のように矢印を置かない可能性はあるので、同じジャンルの中でも作品の方針が違うとそこら辺も全然変わってくるという話ですね。

──小高さんもイシイさんも、ゲーム内の解説はたくさん入れていますよね。たとえば専門用語の解説は、あらすじを自分で振り返るときに「この組織はこういう成り立ちだったな」「この専門用語はこういう意味だったな」というように役に立ってくれる印象があります。

小高氏:

今思いついたのは、たとえば嘘のあらすじをプレイヤーに伝えたら面白いかもしれないですよね。分岐点やゲームの再開時にまったくの嘘を教えたら、みんな信じるのかな(笑)

イシイ氏:

いいですね、こういうアイデアが面白い体験を作るんです(笑)

──ユーザーインターフェイスは嘘をつかないという前提があるので、面白いかもしれないですね。

イシイ氏:

「信頼できない語り手」という叙述トリックですよね。ゲームシステムは信頼できる語り部なのかどうか、すごく面白いアイデアだと思います。

スマホ向けの『文豪とアルケミスト』で舞台やアニメもやっているのは、コンテンツの展開がゲームの中にだけ存在する必要はないと思っているからなんです。SFなんかだと外燃エンジンというものがありますよね。機械の外側にあるエネルギーを使ってエンジンを動かす仕組みです。それと同じようにゲームの外にユーザーを動かすエネルギーがあってもいいんじゃないかと思っているんです。舞台で何か面白いことを起こしてもう一度ゲームに誘導して、ゲーム内に舞台と繋がる何か新しいストーリーを用意する。この仕掛けによってユーザーをゲームに戻すという実験をしています。これはこれで面白い方法かな、と思っています。

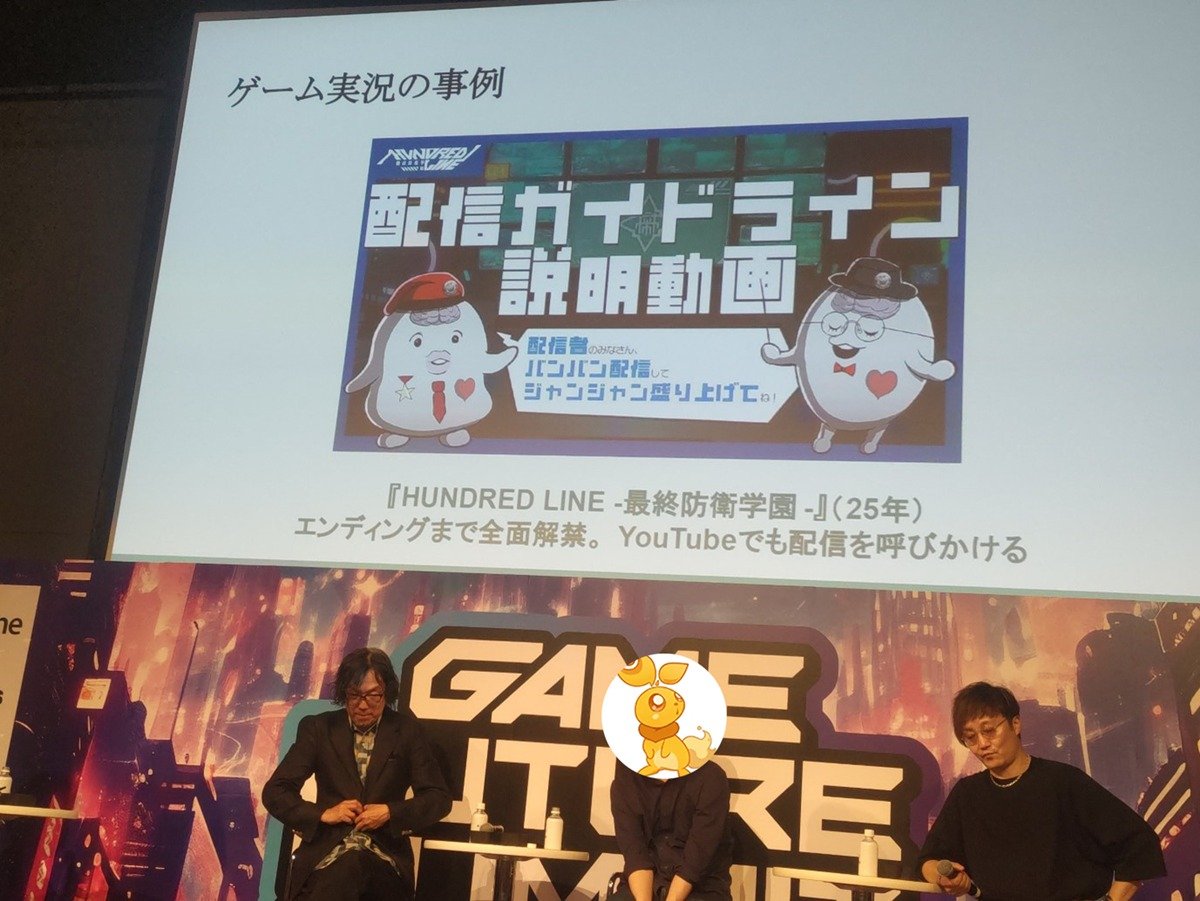

『ハンドラ』実況解禁は、「やれるものならやってみろ」という挑戦状だった

──次のテーマは「物語のジレンマ ~ゲーム実況やネタバレとの関係を考える~」です。これもアドベンチャーゲームに特有の問題かなと思います。それこそ小高さんの『ハンドレッドライン』が配信ガイドラインを大々的に出して、ゲーム実況をどんどんやってくださいと呼びかけたことは記憶に新しいです。このあたりにアドベンチャーゲームとゲーム実況の関係性のカギがあるのかなというような気がするんですが、小高さんいかがでしょう。

小高氏:

ストーリーメインの、特にコンシューマーのゲームがゲーム実況とどう向き合っていくかというのは、会社によってそれぞれだと思います。僕の作ったゲームは、初代『ダンガンロンパ』を除いて基本的に最後までの実況はできないんですけど、その判断が正解かどうかというのは正直ずっとわからなかったんです。ゲーム実況者さんも最後までプレイできないとなると、やっぱりどうしても「じゃあいいや」となってしまうんですよね。なので、いつか絶対に全編配信可能なゲームを作りたいと思っていたんです。

そんななかで『ハンドレッドライン』というものすごいボリュームのものができたので、いい機会と捉えて全部配信OKにしてみたという形ですね。やれるものならやってみろという感じで(笑)アドバンチャーゲームはネタバレNGという常識をひっくり返したいというか、ネタバレされてもOKなだけの分量があるので大丈夫という打ち出し方をしました。

──『ハンドレッドライン』の場合は、企画の段階からゲーム実況解禁したいと考えていたんですか?それとも作っていくうちに「これだったらゲーム実況OKにできるな」と感じたのでしょうか。

小高氏:

両方ですね。『ハンドレッドライン』には「100個のエンディング」というコンセプトがまずありました。新規IPは何か狂ったポイントがないとユーザーの目に止まらないと思っているので、100個のエンディングというのはひとつのフックになるなと。その後、それだけの物量があるなら配信も全部OKにしちゃおうぜ、みたいな結びつけ方ですね。

──アドベンチャーゲームは発売後しばらくしてから配信や動画投稿を解禁する事例もありますが、その時にはすでに勢いがなくなっていることも多い印象です。そのなかで『ハンドレッドライン』のように発売当日から実況可能というのはかなり異例で、すごく記憶に残りました。

佐藤氏:

100個のエンディングって、全部最初からユーザーに解放されてるんですか?

小高氏:

100個全部最初から解放されてますし、100エンディング全てを動画で上げている方もすでに海外にいたような気がします。実況動画にする場合は「とてもじゃないけど……」というレベルの量になるので、「やれるもんならやってみろよ」というこちらからの挑戦でもありますね。配信者の方は自分の気に入ったルートを見つけたらそこで配信をやめる方が多いので、それを見ていた人たちが「違う分岐を選んだらどうなるんだろう」とプレイしてくれ、結果的にうまい具合に繋がってくれたなと思っています。

これはシナリオ論というよりIP論なんですが、おっしゃるとおり、発売からしばらく経ってからの配信解禁だともう“普通”なんですよね。これだけゲームが世の中に出ている中で普通のことを新規IPがやったところで、もう誰の目にも止まらない。そうなるとやっぱり普通じゃないというか、ある種の逆張りはしないといけないかなと考えての措置ですね。

イシイ氏:

今はガイドラインでコントロールできるので、すごく楽になったなと思います。その中で、あえて実況を全てオープンにするというのはすごい試みだと思いますね。100個のエンディングというのは、実況とアドベンチャーゲームの関係へのひとつの答えだと思います。僕自身が今度やっていこうと思っているのは、ローグライク要素のあるアドベンチャーゲームです。ローグライクは配信というものに対して完全に対応できる、アドベンチャーゲームの新しい可能性だと思っているので。

──ケムコさんと共同で開発している人狼ADVゲーム、『Depth Loop(仮題)』ですね。

イシイ氏:

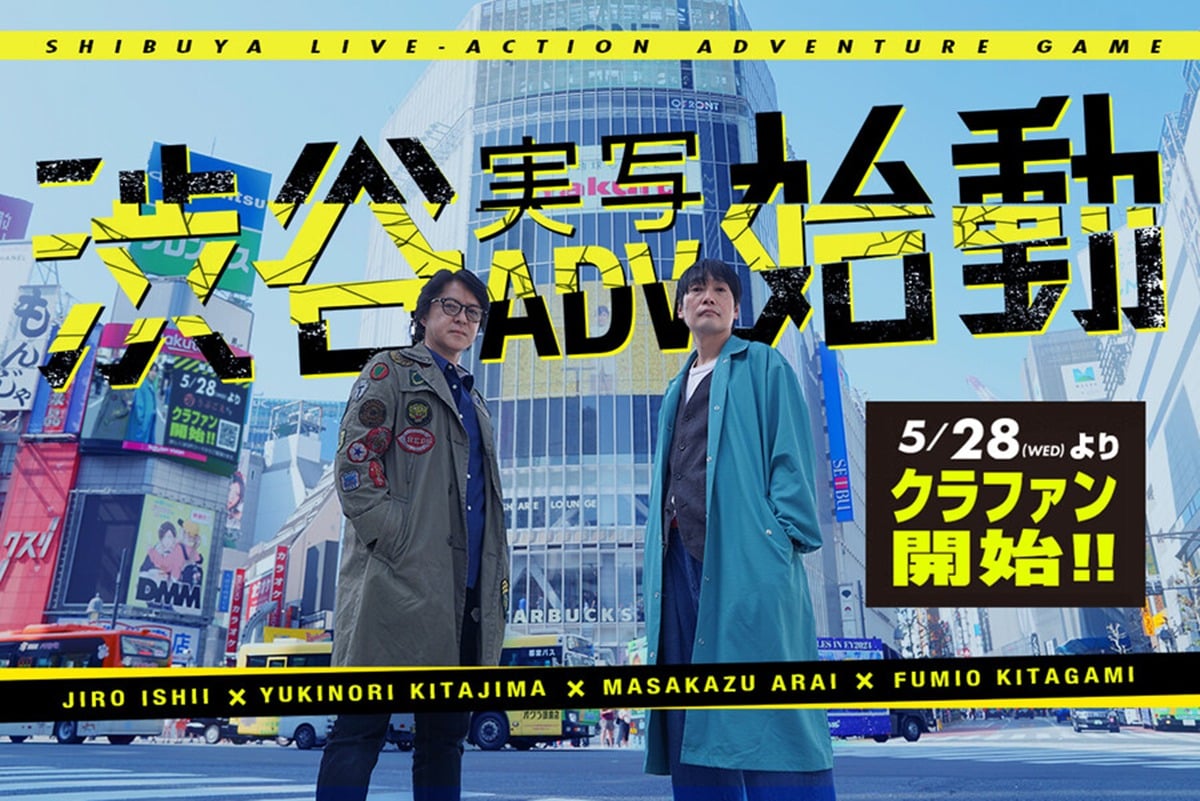

やる度に物語が変化するし、その変化が簡単にはコントロールできない。だからプレイヤーによって物語が変わって、配信を見たからと言ってそのシナリオを自分で再現できるかはわからない。むしろ変化するという面白さが絶対あると思っています。その次にやる『渋谷実写アドベンチャープロジェクト』も、配信可能な形態を目指したいなと思っています。ボリュームで勝負するのか、プレイヤーごとに違うゲームプレイ感覚を持たせるような発明をしていくのかはまだ分かりませんが、諦めずにやっていきたいと思っています。

──システムで乗り越えていくという方向もあると。

イシイ氏:

そこで諦めると進化しないので。もし失敗したとしてもやります。小高さんも「狂ってないとダメ」と言って結果を出していくので、僕も負けてられないなというのは思っております。

佐藤氏:

ソシャゲの場合、メインシナリオを出してから10~15分後ぐらいにはもう、SNSで「こういう話だったよ」「面白いよ」「すごい良かったー」みたいな感想が広がるんです。そこでストーリーの解釈がユーザー間で違うと盛り上がりに欠けてしまうことがあるので、分かりやすくて共感しやすい、人に伝えやすいという点を重視しています。10代20代のユーザーが多いサービスにおいては、それが面白さにつながっていくのかなと考えています。

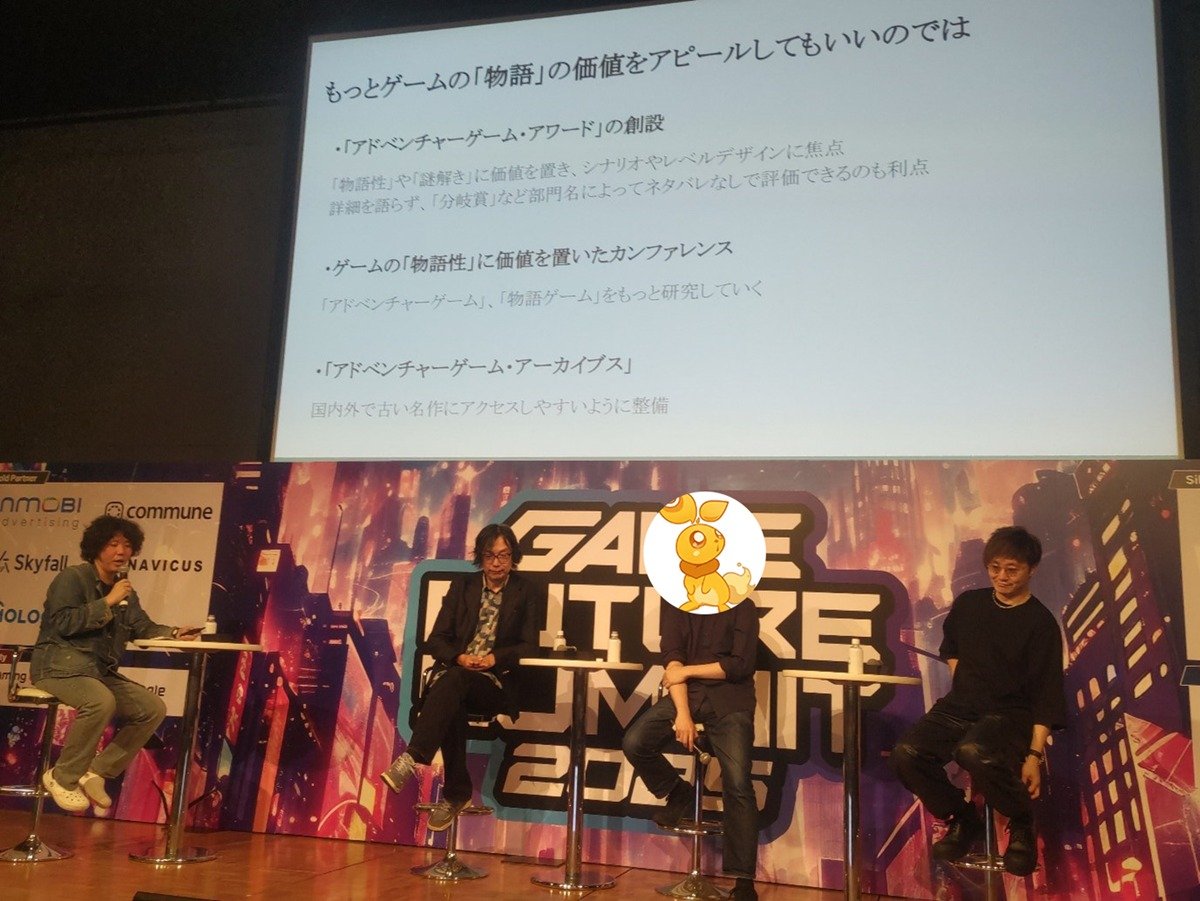

ADVゲームのこれから

──最後に、ADVゲームの今後について考えていきましょう。自分はアドベンチャーゲームのアワードがあったらネタバレ配慮なくゲームを純粋に評価できるんじゃないかという風に考えています。そのうえで物語とアドベンチャーゲームの組み合わせの可能性についての研究にも興味があります。ゲームのメカニズムそのものより、物語性とゲームの関係性についてテーマにしたカンファレンスがあってもいいんじゃないかなと。アドベンチャーゲームには昔の名作もいっぱいあるので、アーカイブスがあると理想ですよね。お三方はどうお考えですか。

イシイ氏:

ちょっと自分は偏屈親父みたいになっちゃうんですが……(笑)

僕は、ゲームメカニクスが物語に影響を与えていくということそれ自体がアドベンチャーゲームの可能性だと思っているんです。物語とゲームの連携自体は他のジャンルもできます。でも、物語の根底をゲームメカニクスが壊していくというのが、アドベンチャーゲームの本質なんじゃないかなという気持ちがすごく強くあります。

そういうゲームは斬新すぎて最初のうちは受け入れられないことが多く、育てていくのに時間がかかるんです。なので、斬新な作品がちゃんと商品として広まるまで丁寧に評価してあげるという発想はすごく嬉しいです。是非そういう考え方も汲んでいただけたら嬉しいです。

小高氏:

アドベンチャーゲームという言葉が何を指すのか、というのも難しいですよね。スマホのゲームでも、アドベンチャー形式のものがたくさん出ているじゃないですか。サウンドノベルやギャルゲーみたいにテキストが前面に出てくるようなタイプのものと、『ダンガンロンパ』とか『逆転裁判』みたいなテキストウィンドウのタイプのものはどう分類するのか。あとは『ライフ イズ ストレンジ』や僕が作った『超探偵事件簿 レインコード』など、3Dのアドベンチャーゲームはどういう分類になるのか。

佐藤氏:

スクリプトの演出だけにフォーカスしたタイトルなどもありますし、一口にアドベンチャーといっても制作側がどういうゲームを作ってきたのかでノウハウが全く違うので、そこら辺の交流ができるといいなと思いますね。「もっと早く聞いておきたかった……」というようなことって、たくさんあるので。

イシイ氏:

たとえば『デトロイト』と『ひぐらしのなく頃に』の同人版を並べて評価するとなると、すごく難しいですもんね。

──歴史的な経緯からしてもアドベンチャーゲームからノベルゲームに分化しているので、それらをまとめて慣習的にアドベンチャーゲームと呼んでいるところもあります。何かの要素を満たせばアドベンチャーゲームであるというよりは、みんながなんとなくアドベンチャーゲームなんだなと思えばそう呼ばれる、ということなのかなと思います。

小高氏:

日本と海外で区分けがまた違ったりすることもあるんですよね。僕らのイメージだとビジュアルノベルと言えば『STEINS;GATE』などのイメージですけど、海外だと『ダンガンロンパ』シリーズもビジュアルノベルと呼ばれるんですよ。逆に言うとビジュアルノベルというジャンルには、『デトロイト』や『ライフ イズ ストレンジ』は入ってこないんです。個人的には、『ダンガンロンパ』シリーズはビジュアルノベルではないと思っているんですが、枠組みがなかなか難しいです。

──それらを包括的に研究できれば面白いかなと思います。

今後も生まれ続ける、野心的なADV

──最後に、各登壇者さまから告知の方をお願いします。

イシイ氏:

『渋谷実写アドベンチャープロジェクト』に挑戦しようということでクラウドファンディングをしています。ただいま目標額の428%ほど集まっていて、これからさらに色々と盛り上げていく予定です。実はクラウドファンディングの参加年齢層が思ったよりも低くて、30代の方が多いんです。予想では50代ぐらいが中心かなと思っていたんですけど……(笑)

──結構若いファンがいらっしゃるんですね。

イシイ氏:

もともとは50代ぐらいのおじさん向けシナリオにしようかななんて思っていたんですけど、思ったより若い世代が多いのでいろいろと調整しないといけないな、ということを今悩んでいたりします(笑)

──全ての世代に届くようなものを。

イシイ氏:

もちろんです。クラウドファンディングだし、高めの年齢層向けも珍しくていいかなと思っていたら、想像より幅広い年齢のお客さんがいらっしゃったという(笑)まさにこの会場と同じ渋谷のお話ですので、渋谷に思い入れがある方や、実写のアドベンチャーが好きな方、群像劇アドベンチャーが好きな方には期待していただきたいです。

最近で言うと『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』がものすごくいい形のゲームでしたけど、ちょっと短いじゃないですか。あれをもっと大量のキャラクターで動かして、20時間ぐらい遊べるぐらいのものに挑戦したいと思っているので、皆さんの応援よろしくお願いします。

佐藤氏:

ただいまスマイルフェスという特番を作っていまして、そこで新作を5本発表する予定です。そのうち3本がビジュアルノベルゲームで、いろんなクリエイターの方と協力しているプロジェクトが出たりもするので、是非皆さんチェックいただけるとありがたいなと思っております。これからも頑張って作っていきます、ありがとうございます。

小高氏:

現在『ハンドレッドライン』というゲームが発売中です。これはアドベンチャーゲーム、シナリオがあるゲームの歴史に残る1本だと思ってるので、是非プレイしてほしいなと思います。あとはDMM GAMESさんから『終天教団』という新作も9月5日にリリース予定で、こちらも恋愛ゲームやサウンドノベル、推理物などのアドベンチャーゲームのいいとこどりみたいなゲームなので、興味ある人は遊んでいただきたいなと思います。

──以上で本セッションは終了となります。アドベンチャーゲーム、物語ゲームを盛り上げていきましょう!ご清聴ありがとうございました。

本セッションを通じて、ADVならではの魅力とそれゆえの開発の難しさが感じられた。開発者の工夫と努力によって紡がれる、これからのADVの歴史にも注目だ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。