技名を叫び、家具を壊し、線路を敷く。TGS2025のBeep Japanブースで強烈体験を味わった、5タイトル試遊感想

東京ゲームショウ2025で、ひときわ異彩を放っていたBeep Japanブースでプレイした、個性の塊5タイトルの感想をそれぞれお届けする。

先日おこなわれた東京ゲームショウ2025で、ひときわ異彩を放っていたのがパブリッシャーのBeep Japanブースだ。RPGからFPS、“ご近所戦争”まで——計12タイトルの出展作は方向性もジャンルもバラバラだが、どの作品も個性の塊だった。

本稿では、そんな同社の出展作の中から、筆者が特に心を動かされた『Wander Stars』『DAVY x JONES』『Neighbors: Suburban Warfare』『Unrailed 2:バック・オン・トラック』『UNTIL THEN』の5タイトルの試遊感想を“ひとくちサイズ”でお届けする。

「技名を叫ぶ」戦闘システムが高揚感を生む『Wander Stars』

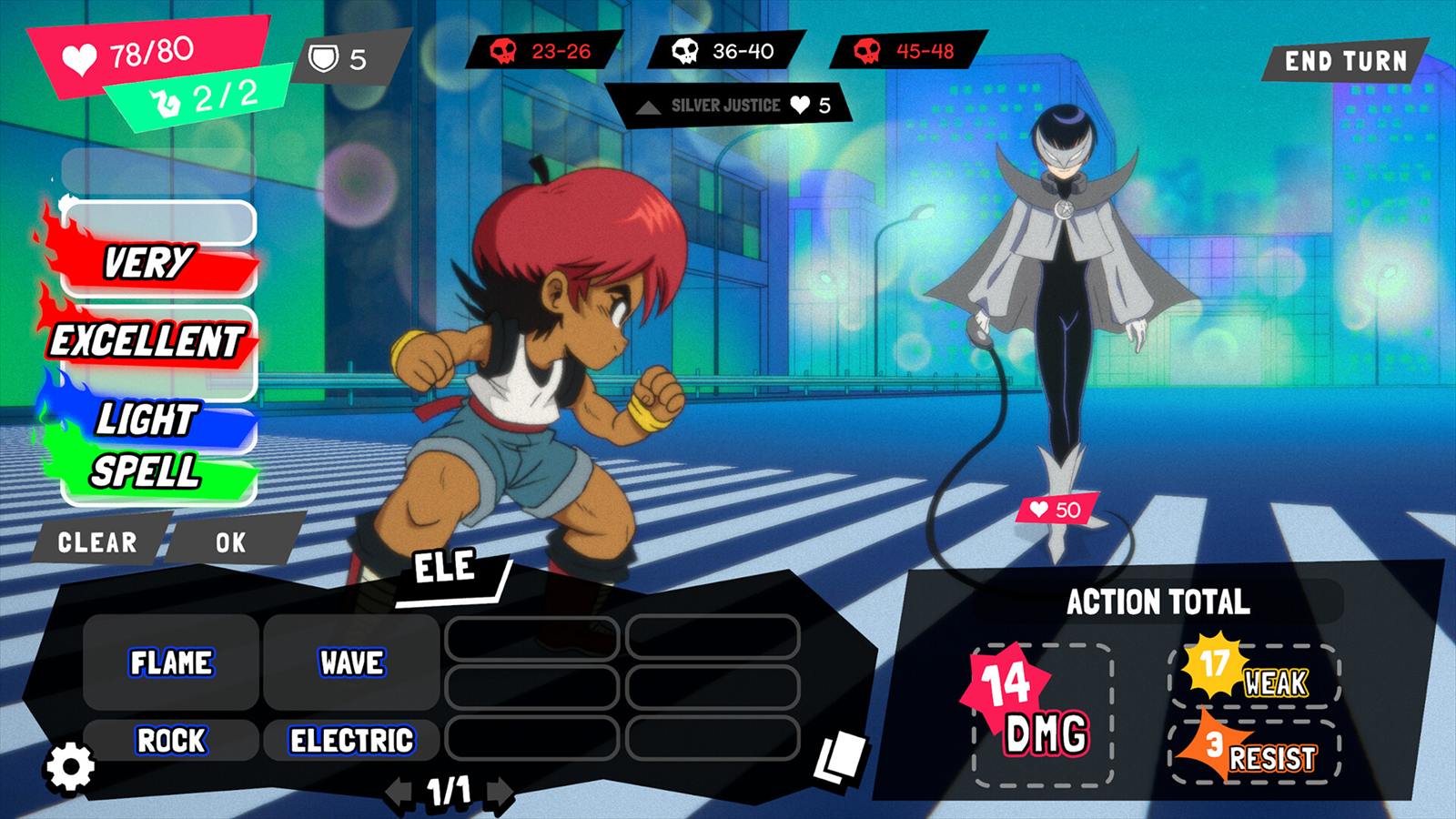

はじめに遊んだのは『Wander Stars』。本作はソロプレイ専用、日本アニメ風のターンベースRPGだ。若き武闘家のリンゴ、謎多き悪党ウルフは“宇宙イチ強ぇ奴”を目指して、ワンダースターのマップのかけらを集める宇宙の冒険に出発する。80~90年代のバトル漫画・アニメ的なノスタルジックなアートスタイルが特徴的だが、もっとも印象的なのは、バトル漫画の定番「技名呼称」をもとにした戦闘システムだ。

戦闘では手持ちの「コトバ」を組み合わせてオリジナルの技を作り、それをぶつけ合って戦うのだが、これが実に直感的で楽しい。たとえば通常は2ポイントのダメージを与える「KICK」に、攻撃力を+1する「SUPER」と、炎属性を付与する「FIRE」を組み合わせれば、炎を纏った3ポイントのダメージを与える「SUPER FIRE KICK」を繰り出すことができる。バトル漫画では必殺技を繰り出すときに技名を言う演出がよくあるが、それをそのままゲームシステムに落とし込んでいるというわけだ。

本能のままに強そうなコトバを盛り込んだ“最強の技”を叫ぶという、ヒーローごっこをした経験がある人なら5秒で理解できるルールの楽しさはもはや説明不要。本作のデベロッパー、Paper Castle Gamesは南米・ベネズエラに拠点を置くスタジオだが、このヒーローごっこ的な感覚が万国共通であることに驚かされたと同時に、それをゲーム化するという純粋な発想にほほえましくもなった。

一方でコトバにはクールタイムがあり、敵の属性も考慮しなければならない。もちろん敵もコトバを用いた強力な攻撃を放ってくるため、ただ毎ターン強い言葉を組み合わせるだけでは勝てない戦略性も備えている。試遊した範囲では、一部のコトバが強く同じ技名になりがち、コトバの組み合わせの可否がわかりづらいといった細かな問題はあったものの、しっかりゲームとして歯ごたえがあり、ポップな見た目からいい意味で裏切られた。回復アイテムも底をつき、お互いギリギリの状態から勝つのは、まさにバトル漫画の昂揚そのもの。往年の少年漫画への愛を随所に感じられる『Wander Stars』は、童心に帰って楽しめるRPGだ。

『Wander Stars』はPC(Steam)/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S向けに発売中。近日、日本語表示に対応予定。

アーケードゲーム的な外連味全開の海賊FPS『DAVY x JONES』

『DAVY x JONES』はソロプレイ専用で、海賊がテーマのFPSだ。主人公は裏切りに遭い、首をはねられた伝説の海賊「デイヴィ・ジョーンズ」。毒舌な頭蓋骨「デイヴィ」と首のない強靭な肉体「ジョーンズ」に分かれて復活したふたりは、宿敵・黒ひげと対決するため、超現実的な雲海に浮かぶ9つの島々「ロッカー」を突き進む。その最大の特徴は、アーケードゲーム的な外連味あふれる演出とアクションだ。

ゲーム開始後早々に、デイヴィ・ジョーンズは捕縛した敵の海賊と対峙し、コイントスの表裏を選ばせる。敵の選択の逆目が出ると、「残念だったなぁ。」というセリフとともに敵の頭を撃ち抜いてしまう。その銃声をきっかけに、流れ込んできた大量の敵との戦闘が始まる。開始1分で状況や主人公のキャラクターがわかる、わかりやすくも高揚するシチュエーションだ。その王道を往くような映画的演出にまず引き込まれる。

戦闘は、銃と曲刀を組み合わせたハイブリッドなFPSアクションだ。チャージ攻撃やヘッドショット、パリィ等で敵をよろめかせ、フィニッシュムーブで畳みかけるのが主な流れになる。敵を切り刻む、ゼロ距離の発砲で吹き飛ばすなど、多彩かつ派手なフィニッシュムーブの演出は爽快。キル時はクロスヘアが赤く染まり、中央に頭蓋骨マークが出て盛り上げるなど、とにかく「敵を倒した時の快感」に振り切っている印象だ。途中、砲弾が降り注ぐ場面では急に時間がスローになり、水しぶきの中敵を蹂躙できるなど、定期的に挟まれるエピックな演出は、次に何が起こるかわからないアトラクション的な楽しさを感じさせてくれる。

ただ、あまりに演出が豪快なぶん、視界が情報で溢れすぎて、周囲の状況や敵の動きが見えづらくなる場面もあった。アクションの多彩さに比べて難易度が低く、それぞれのアクションの必然性が薄れていた点も気になったが、一方で難しいことを考えず好きな方法で暴れ回ることができるのは、シンプルな楽しさがある。ゲームセンターで遊べる体感型シューティングゲームのような、本能のままに戦う爽快感、ついつい追加で100円を投入してしまう中毒性。この感覚をご家庭でも楽しめるのが『DAVY x JONES』だ。

『DAVY x JONES』はPC(Steam)向けに早期アクセス配信中。ゲーム内は日本語表示に対応する。

“明るい画”で“陰湿なルール”をやる狂気『ネイバーズ:ご近所大戦争』

続いて試遊した『ネイバーズ:ご近所大戦争(Neighbors: Suburban Warfare)』は、4対4で争うチームベースFPSアクションだ。美しい郊外の町「ハーツビル」に住む個性豊かな住人たちが2チームに分かれ、どういうわけか、スレッジハンマーや銃火器まで出てくる超大規模“ご近所トラブル”を繰り広げる。本作の特徴は、見た目以上に戦略が問われるゲームシステムと、そんなもの一旦置いといてほとばしる狂気だ。

本作のグラフィックはポップで、ご近所同士で対決するという設定もどこか明るい。しかしポイントとなるのは、メインモードが「相手の家の家具や貴重品を破壊する」というルールであること。そのため試合中は、鈍器や銃器で相手をなぎ倒しながら家に押し入り、真顔で家具を叩き壊すという狂気の時間がひたすら続く。このやけに陰湿なルールが、明るいゲーム画面とのミスマッチを生み、独特な可笑しさを生んでいる。

もちろん、対戦ゲームである以上相手も簡単に家に上げてくれるわけではない。家は罠やバリケードで防衛できるほか、夜は番犬が警戒し、資材を集めて購入できるアイテムや武器は実に多くの種類がある。個性豊かなキャラクターには性能差もあり、戦略やゲームシステムへの習熟が優位性につながるような複雑さも兼ね備えている。ご近所さんなので家が近く、相手を攻めに行けば自宅が手薄であることがすぐに伝わってしまうなど、設定に根差した駆け引きも効いている。しかしそんなことを考えなくとも、そこらへんで拾ったフライパンでご近所さんを殴りつけるだけで楽しめてしまう。そんなプリミティブな快感と画力の強さは唯一無二だ。

本作を本格的な対戦ゲームと捉えるか、パーティーゲームと捉えるかで楽しみ方や評価は変わってくるだろうし、その認識の齟齬によって仲間との息が合わず、楽しめないといった状況も起こるだろう。表面的な明るさと、意外にも複雑なゲーム性のコントラストは問題の種になっているが、それでもバラエティ豊かな方法で相手チームに嫌がらせをするのは単純に楽しい。『ネイバーズ:ご近所大戦争』は、陰湿であればあるほど楽しめそうなゲームだ。

『ネイバーズ:ご近所大戦争』はPC(Steam)向けに早期アクセス配信中。ゲーム内は日本語表示に対応する。

のどかさと緊張感のバランスが癖になる『Unrailed 2:バック・オン・トラック』

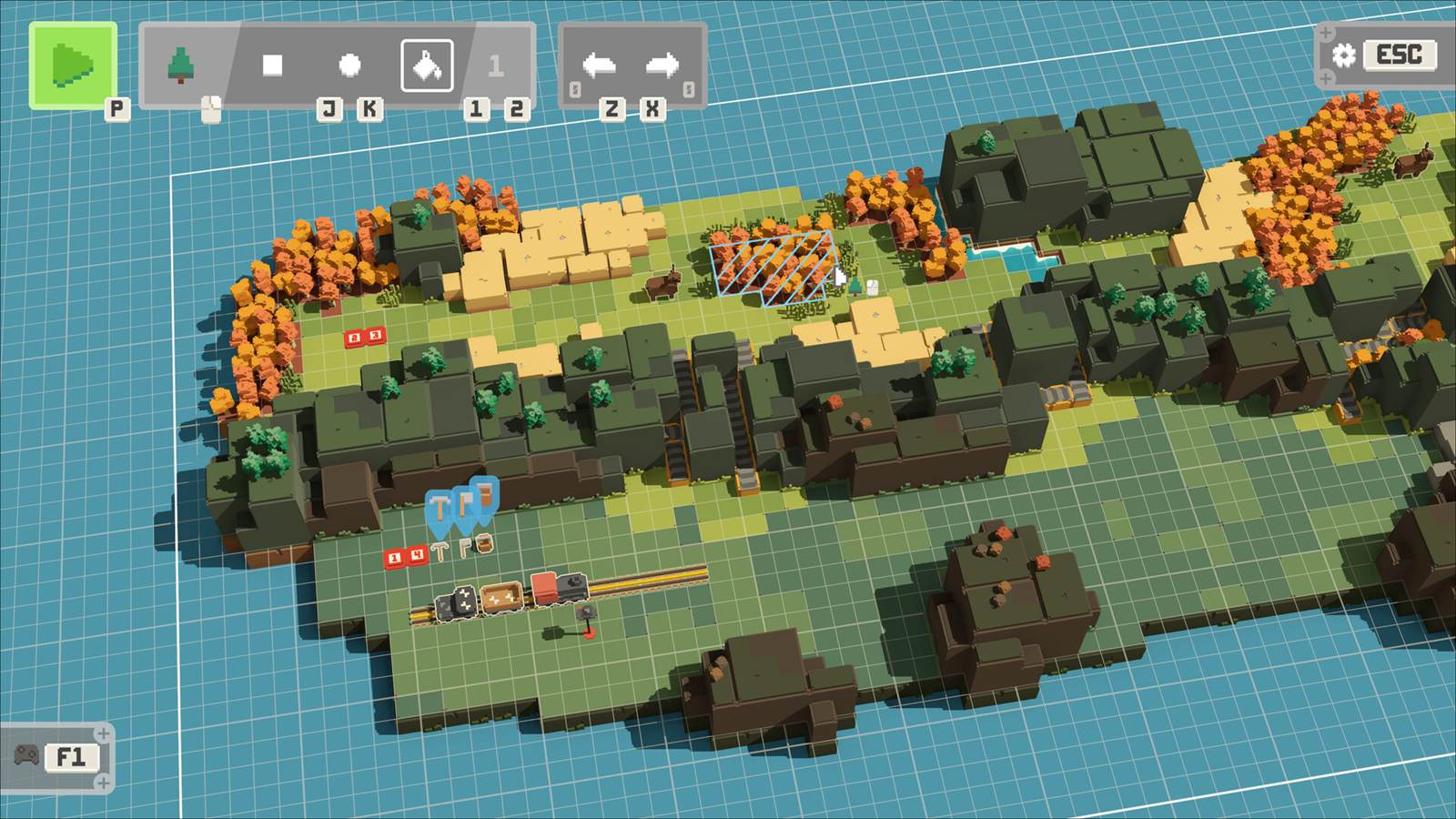

『Unrailed 2:バック・オン・トラック』は、見下ろし型の鉄道建設ゲームだ。オンラインでの協力プレイや、対戦、ソロプレイに対応する。プレイヤーは鉄道の建設作業員となり、自動で進む列車が脱線しないよう、線路を敷設していく。資材を集めれば、列車や自身の能力をアップグレードが可能だ。本作をプレイして感じたのは、映画『スタンドバイミー』のような、のどかさと緊張感の絶妙な配合。ちょうどよい快感がちょうどよく続く、ウェルメイドなゲームである。

本作のルールはシンプルで、列車が脱線しないよう線路を敷きながら、各ステージのゴールへ誘導する、というのが基本だ。線路は周りの木や石を採取して作成しなければならないうえ、定期的に水で列車を冷やす必要もあり、常に小忙しい。しかしドット絵的なグラフィックやシンプルなUIでミニマルに表現された本作の世界はのどかで、ゆるゆると癒されながらプレイできる感覚がある。

チュートリアルや説明も同様にミニマルで、最低限の操作や流れを説明された後はいきなり列車がスタートする。しかし突き放し感を感じないのは、レベルに応じた適切な難易度が設定されているからだ。常に列車が動くという緊張感の中、自力で解法を考えてゴールにたどり着くのは快感で、プレイヤーを信頼しているような作り・難易度に、本作の質の高さを感じた。

今回試遊できたのはソロプレイかつ序盤のため、アップグレード要素や、本作のメインとなるオンライン協力プレイを本格的に楽しむことはできなかったが、それでも本作が持つ魅力の一端を感じることができた。刺激が強すぎるのは嫌だけど、のんびりすぎるのも飽きてしまう、というわがままなゲーマーにこそ、『Unrailed 2:バック・オン・トラック』をお勧めしたい。

『Unrailed 2: バック・オン・トラック』は、PC(Steam)向けに早期アクセス配信中。ゲーム内は日本語表示に対応する。

“あの頃”の空気を過不足なく再現する『UNTIL THEN』

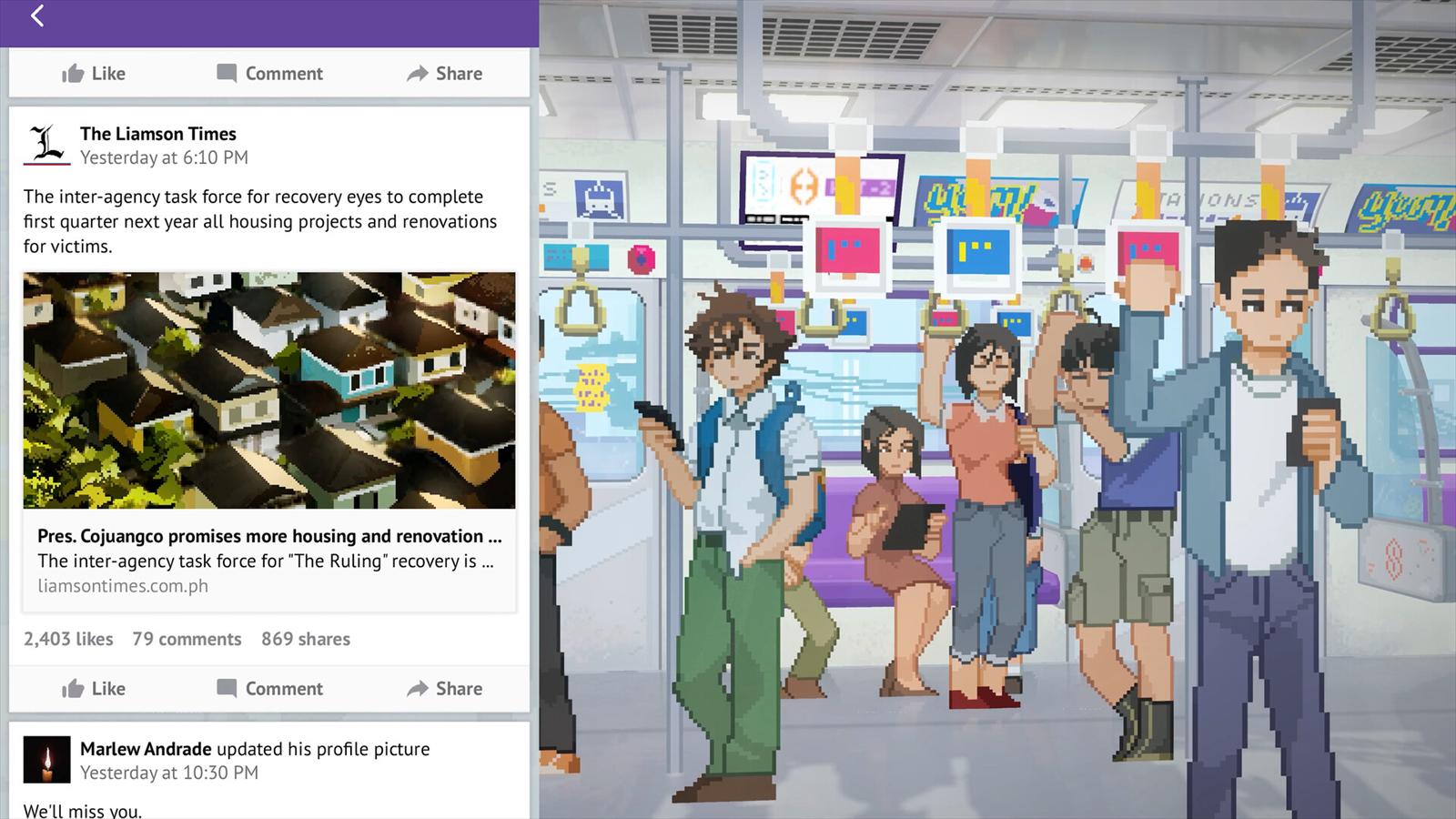

最後に試遊したのは、『UNTIL THEN』。本作は高校生活をテーマにしたアドベンチャーゲームだ。舞台となるのは、フィリピンをモチーフとした架空の都市。プレイヤーは男子高校生のマーク・ボルハとして日常を送りつつ、相次ぐ失踪事件や存在しないはずの記憶など、周りで起きる奇妙な現象に立ち向かっていく。本作をプレイして印象的なのは、10代特有の「空気感」の再現度の高さだ。

今回の試遊では、序盤の学校でのワンシーンを体験できた。はじめからではないため、キャラクターの名前や関係性の説明はなく、試遊開始時点では主人公が誰か、ということすらわからないのだが、それに戸惑う間もなく、全体的な表現力の高さに驚かされる。ドアからは横殴りで強い陽が差し込み、上部に設置された首振り扇風機が、かろうじてうだるような暑さを和らげている。授業を真面目に聞く人、うわのそらの人、グループ発表、ひそひそ話。「夏の教室」の空気感を再現する圧倒的な表現力によって、説明的な言葉がなくても感覚で状況が把握できるのだ。そのハイセンスな演出の手腕に、思わず引き込まれた。

本作のグラフィックは美しいドット絵で表現されているが、フォトリアルな3DCGではないことでかえってプレイヤーが自らを投影する余白が生まれており、感情移入しやすい。ビジュアルやUIの情報量が少ないことで会話や関係性に集中でき、「リアルじゃないのにリアル」という不思議な感覚になる。架空の都市が舞台だが、制服や黒板といったそれぞれの要素は日本的で、スマホやUSBといった電子機器が普通に登場することも、没入感を高める一因だ。

試遊で体験できたのは最 序盤であり、物語の大きな転機までは至っていない。それでも、“あの頃”の空気を過不足なく再現する手際は強く印象に残った。ごくごくシンプルなアドベンチャーであり、舞台設定や世界観に惹かれない人には多少淡白に映るかもしれないが、刺さる層には深く刺さるはずだ。『UNTIL THEN』は不思議とずっと見れる、見ていたいと思わせてくれるゲームだ。

『Until Then』はPC(Steam)/PS5向けに配信中。2026年3月26日にはNintendo Switch版も発売予定だ。ゲーム内は日本語表示に対応する。

バラバラなのに同じ方向を向いていた5本

試遊した5本はいずれも方向性が異なるが、クオリティが平均して高く、設計の芯がぶれていない。共通していたのは、「体験の核」を最短距離で伝える工夫だ。技名を叫ぶ、海賊になって暴れる、家具を叩き壊す、線路を敷き続ける、空気感を描く──それぞれの手触りが明確だから、短時間の試遊でもはっきりと記憶に残った。

早期アクセスの作品も含まれるため、ここからの磨き上げにも期待したい。TGSのBeep Japanブースは、ジャンルの多様さと対照的に、“興味に火をつける最短の方法”をそれぞれの文法で提示することで、結果として一つの方角を向いていたように思う。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。