ホロライブのカバー株式会社は“これから”どうする、『ホロアース』とは一体。社長と担当者が明かす、ファンを“VTuberが存在するあっち側”に入らせる試み

カバー株式会社の「これまで」と「これから」のゲームビジネスへの関わり方について、CEOの谷郷元昭氏、『ホロアース』プロモーション責任者である青海亮太氏のお二人に話を訊いた。

近年、VTuber事務所であるカバー株式会社のゲームが、あらゆるシーンで存在感を増している。インディーゲームの展示会で「holo Indie」レーベルが個人開発者のサポートに動いたかと思えば、VTuber自身が企業とタッグを組んでビジュアルノベルをプロデュースする例もある。そのビジネスは、TCG『hololive OFFICIAL CARD GAME』の展開からメタバース『ホロアース』のサービス開始に至るまで、幅の広さがなによりの特徴だ。

2017年の設立から、いくつものゲームを世に送り出してきたカバー株式会社。彼らは今、成長するゲームビジネスをどう見ているのだろうか。今回は、そんなカバー株式会社の「これまで」と「これから」のゲームビジネスへの関わり方について、CEOの谷郷元昭氏、『ホロアース』プロモーション責任者である青海亮太氏のお二人に話を訊くことができた。本稿では「『ホロアース』編」として、カバー株式会社の同プロジェクトにおける狙いはなにか、そして同社の今後の展望についてお届けしよう。「holo Indie/カバー株式会社のこれまで編」もあわせてチェックしてほしい。

──2025年4月24日には、長らく開発が続いてきたバーチャル空間プロジェクト『ホロアース』がついに正式リリースを迎えました。この作品のカバー株式会社における位置づけと開発経緯を教えてください。

青海亮太(以下、青海氏):

『ホロアース』は、2021年にプロジェクトを発表しましたが、実はホロアースはカバー株式会社の認識としては「ゲーム」という位置付けでもなくて。『ホロアース』の根本は、元々カバー株式会社の社内にある「Vtuberタレントとファンの距離をもっと近づけたい」という考え方にあります。

今まではYouTubeの画面越しでのチャットだったり、SNSを介してだったり、タレントとファンが繋がるコミュニケーションは、そのほとんどがテキストでのやり取りに限られていました。もちろんライブに行けば、こちらの現実世界にやってきたタレントと会場で会えますが、それも制限がありますし、場所と時間を越えて世界中誰とでも繋がれるわけではありません。なので今度は、「自らの体がタレントと同じアバターの姿になり、バーチャル空間上でタレントと物理的に近づけるようなサービスがあれば、体験として素晴らしいんじゃないか」との考えで生まれたのが『ホロアース』です。

また、先ほど谷郷からもクリエイターファーストの精神についての話が出ていましたが、カバー株式会社はタレントさんもまた一人のクリエイターだと捉えています。なので、『ホロアース』開発にあたってはファン・タレント問わずクリエイターが、現実世界の制約に囚われることなく、自由に活動できる場所にしたいと考えも根幹にあります。

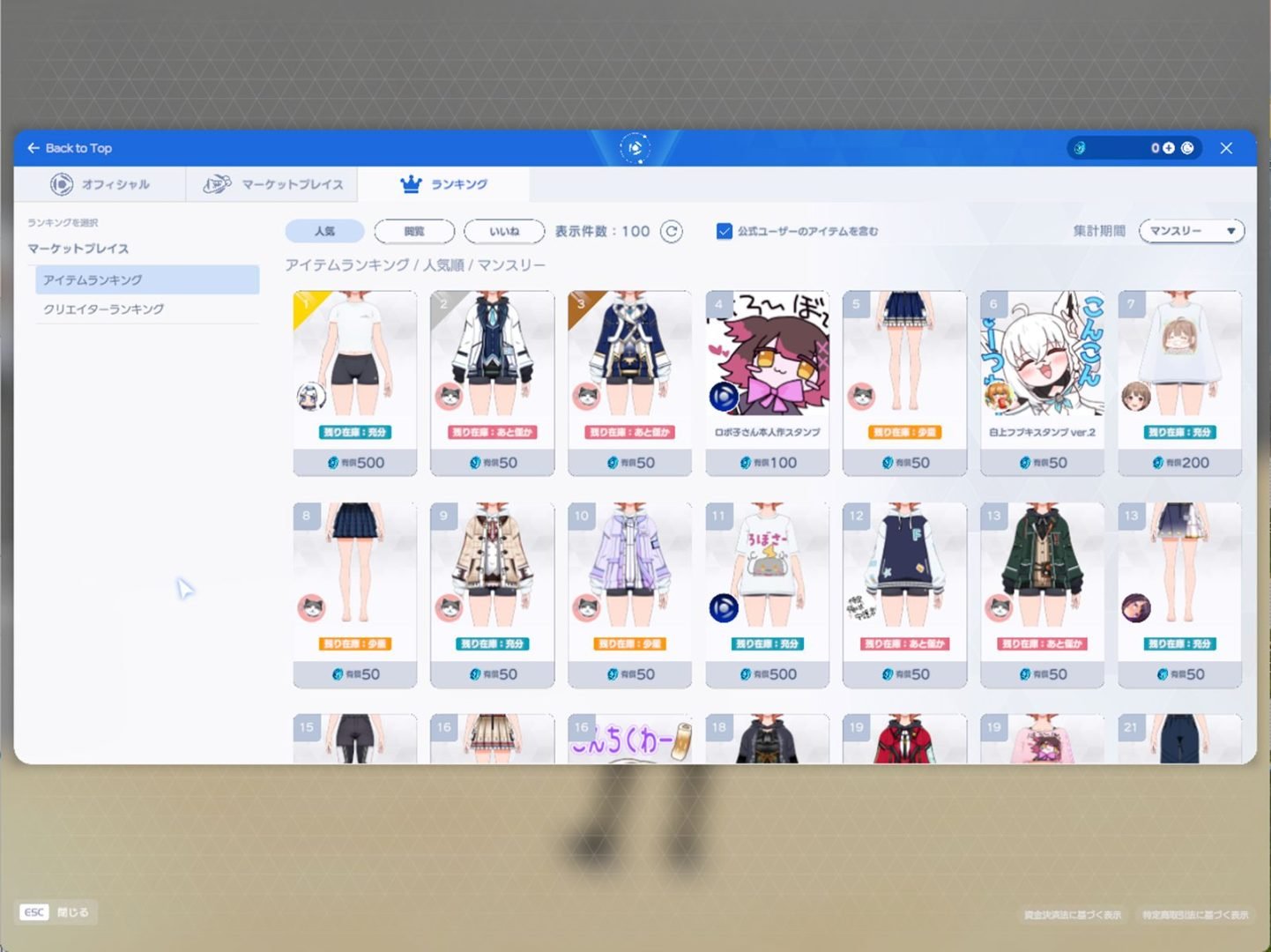

そんな流れもあり、現行の『ホロアース』にはUGC(User Generated Contentsの略、ユーザー生成コンテンツ)のサービスが用意されています。ユーザーさんが自分で気軽に服などのアイテムを作ったり、さらにはそれを販売して現金化出来るサイクルを生み出すことで、バーチャル経済圏に閉じずに現実世界にちゃんと還元される仕組みをとっています。タレントさんのIP(ライセンス)を使ってユーザーがアイテムを作った場合には、それが売れるとタレントさんにも還元されるロイヤリティシステムも用意しました。

また、タレントさん自身も自分で作ったアイテムを『ホロアース』で販売することが出来ますし、夏色まつりさん、白上フブキさんがホロアースで自作したTシャツをそのまま現実で商品化することも行いました。このように、バーチャル空間で生まれたクリエイティブがリアル世界へ展開されていく――、今までデジタルに閉じられていたUGCを現実社会に還元させていくことで、ファンのコミュニティとタレントが一緒になって、最終的にはタレントさんが成長していただけたら幸せだなと考えています。

「ようやく画面越しのあっち側に入れた」

──正式リリースから多くのタレントさんが『ホロアース』の配信をされていますが、そこでのタレントさんやユーザーさんの反応をどのように受け止められていますか。

青海氏:

タレントさんの声として大きかったのは、やはり「ファンのみんなに会えた!」ですね。今年の6月から、タレントさんがご本人の姿そのままのアバターで『ホロアース』に登場する「降臨祭」というイベントをやっています。そうすると、ユーザーの方が「本物の〇〇ちゃんに会えた!」と仰ってくれるんです。「本物とは?」みたいな話もあるとは思うんですが、やっぱりそれって本物なんです、絶対。ついに同じ空間で、同じ空気を吸っている感覚で、本物に会えたっていう感動がある。これって「ようやく自分が画面越しの世界のあっち側に入れた」っていう感覚です。今までは、ホロライブには「タレントさんたちがこっち側である現実世界にやってきた」という感覚がありましたが、今度はユーザーさんがアバターを通してバーチャルに入っていける。逆なんですよね。

そこが既存の他サービスと『ホロアース』に対する大きな違いだと思うのですが、その体験自体はこれまでのホロライブの延長線上であり、何も変わってないとも思うんです。まだまだ足りない部分はあるんですが、 徐々にピースが組み合わさっていって、かたちになってきています。

──ありがとうございます。『ホロアース』の現状の課題と今後のアップデート方針について教えてください。

青海氏:

2023年に「Protolive#2 ~ヤマトファンタジア~」という『ホロアース』上でのライブイベントをテスト的にやった上で、今後もライブは優先度高くやっていこうという話があります。これはユーザーの皆さん、そしてタレントの皆さんから要望の高いものの一つでして。やはり世界中どこからでも繋がって、同じ空間でライブに参加できるというのは大きいところで。関連するイベント機能の充実を念頭に置いています。

現在『ホロアース』の開発は、タレントさんからいろいろな要望をヒアリングして反映させていくフェーズにあり、とにかくタレントさんがかたちにしたいこと、やりたいことの実現を我々がお手伝いさせていただくかたちで進めています。 ですので現状の課題も、「クリエイターであるタレントさんが本当にやりたいことを我々のバックアップでどこまで実現できるか?」 にあります。

「皆さんが求めていることを実現している」

──『ホロアース』の開発方針には、タレントさんの意見が強く反映されているということですか。

青海氏:

そうですね。ヒアリングであったりコミュニケーションであったり、実際“降臨”していただいた際のフィードバックを取り入れてみたり……かなりあります。開発方針の中心の部分に、タレントさんたちの意見があります。もちろん同時にユーザーの皆さんの声も吸収していて、それを開発のロードマップに組み込んでいく物作りをしています。「開発陣にやりたいことがある」というよりも「皆さんが求めていることを実現している」という方が近いかもしれません。

谷郷元昭氏(以下、谷郷氏):

ありましたよね、戌神ころねさんの要望で三つ編みの髪型を実装したりだとか。タレントさんだけではなくUGCのクリエイターさんたちにもインタビューをしているので、皆さんがどうしてほしいのかをヒアリングしながら進めています。

青海氏:

先日も海外のクリエイターさんにインタビューを行いました。また目標としては、ファンの皆さんとタレントさんとの距離が縮まり、いつもの配信の中に参加する、こう……「入っていく」みたいな体験の提供を一つのゴールとして目指してるところです。

谷郷氏:

実は、カバー株式会社としては「自社のプラットフォームじゃなくてはダメだ」みたいなことはそこまでこだわらず、『ホロアース』では「バーチャル空間上のオンラインコミュニティサービスによってどうやってお客さんと関わっていくか?」といったところに主眼を置いて取り組んでいます。「何をすればお客さんに喜んでいただけるのか?」「どうすればファンの方にとってもタレントさんにとってもハッピーなのか?」を模索してる状態なんです。

青海氏:

一般的に「バーチャル空間」というと、どうしても「場所としてのサービス」を想像されるかもしれません。ですが、我々が本当に届けたいのは、単なる場所ではなく、そこを通じて生まれる「体験」です。より深く、今までにない交流体験を、タレントとファンの間に生み出していきたい。その想いが先にあって、だからそこに『ホロアース』という場があるんだ、という認識です。

──今後ユーザーの皆さんにどのようなかたちで『ホロアース』を楽しんでもらいたいですか。

青海氏:

今もまさにUGCで服や部屋などを作っていただいたり、タレントさんとの交流や、サンドボックスのフィールドでいろいろ遊んでいただいたりしていますが……。まだまだ体験の制限が多かったり、「こういうものが欲しい」っていう声も本当に多くいただいてまして。そうしたさまざまな意見を引き続きいただきたいです。それが我々の活力で、開発メンバーにとってどんどんプラスになっていきます。皆さんにはいろいろ触っていただいて、たくさんのフィードバックや声を上げていただけると、結果『ホロアース』が成長していく糧になります。

これを読んでいただいた皆さんにも是非、「ここが面白い」とか「ここいまいちだな」など、SNSに書いていただけると本当にありがたいです。「ファンの皆さんとタレントさんの距離を近づけたい」という想いもありつつ、「ファンの皆さんと開発側の距離をもっと近づけたい」という想いも強くあります。我々だけが一方的に作るのではなく、みんなが一緒になって共創して作りあげていきたい。そういう意味では、ファンの皆さんと開発側の距離をもっと縮めることも今後の『ホロアース』の課題の一つかもしれません。

これからのカバー株式会社

──ありがとうございます。今後、カバー株式会社という会社がゲーム事業をどのように育てていきたいとお考えか、ビジョンを教えていただけますか。

谷郷氏:

ゲームって自分が子供の頃と比較して、メインストリームの文化になったのかなと思っています。当時は『ファイナルファンタジー』が好きで、セーブポイントまで行くのに1時間プレイして、母親に「もう終われ」って言われて「いや、これ今終わったら今までのプレイが無駄になるから!」っていうのを説得するのがめちゃめちゃ難しかったっていう記憶が今でもあるんですけど。今ってもう、そういう体験をした私たちが親の世代になって、世界中で沢山の人がゲームを日常として受け入れてるような状況なのかなと思うんです。

ゲーム実況だったり、ゲーム開発だったり、大会の運営だったり。あるいは「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ」のようなオフラインのゲームイベントの開催だったり、そういうさまざまな領域でゲームと関わっていけると良いかなと思っています。世界中のゲームに関わるクリエイターさん、会社さんとコラボレーションしていけると良いですよね。たとえば最近、我々はカードゲーム『hololive OFFICIAL CARD GAME(hOCG)』の英語版展開をはじめました。やはりゲームは人と人が仲良くなったりコミュニケーションする媒介としてすごく良いなと思っているんです。新しい友達を作るきっかけにもなっていけるように、ホロライブ、そしてそのゲームが育っていくと良いなと思いますね。

青海氏:

私はカバー入社前からコンシューマーゲームを作ってきた人間なのですが、ゲームってテクノロジーの進化によってもはや従来の意味でのゲームじゃなくなってきている部分があるというか……枠組があまりにも広がりすぎて「これは果たしてゲームなのか?」「ゲームじゃないけどゲームっぽい」といった領域のタイトルがどんどん増えてきていると思うんです。それは今後もどんどん進化していって、いつかは日常生活にゲームが自然と溶け込んでくる時代になっていくんじゃないかなと思ってます。それはテクノロジーの進化の上ではごく自然なことなので、そのような全く新しい体験も早く提供できると良いなと考えています。

谷郷氏:

VTuber自体が既存のゲーム技術を活用したサービスでもありますしね。

青海氏:

実際、働いてる方もゲーム業界出身の方が凄く多いですし。

──産業としてのVTuber自体が、ゲーム業界など他業種とのコラボレーションによって作り上げられていった側面があるんですね。

谷郷氏:

はい。クリエイティブ系のメンバーや運営は結果的にそうなっていますね、ゲーム業界出身だらけです。結局、3Dのモデルをリアルタイムで動かす技術をもっている業界はゲーム業界以外にありえませんから。そこにテレビ局、あるいは音楽関係の技術をもった人たちが一部融合していますね。スタジオでいうと、バーチャルセットみたいなものはゲーム業界出身の人たちが作っているけれど、運用しているのはテレビ局出身のディレクターだとか。各分野で「ゲームの技術をどうやって使うか」という感じはあります。

個別のプロジェクトごとに言えば、『ホロアース』の開発陣はコンシューマー系の人が多いですね。それ以外のプロジェクトでは、モバイルゲーム、オンラインゲーム出身の人が多いのも特徴です。ゲーム実況ではやはりPCゲームの実況をすることが多いので、比較的PC ゲーム業界の人の方が我々に興味を持っていただきやすいのもあるかもしれません。

青海氏:

多分これだけ技術的にミックスされてる会社はなかなかないですよね。色んな業界出身の人が横並びになったときに、なかなかこう、毎日の化学反応が凄いんですよ(笑)。

谷郷氏:

そうですね、謎な感じ(笑)。 その上で、技術の横断もかなり発生しますし。

青海氏:

現在のカバー株式会社には、日本でしか絶対に成立しない人材が集まっているとも思います。日本は場所として、ゲーム開発者をはじめ、アニメ業界の人、エンタメ業界の人が多いと思うんです。この環境がほかの国で実現できたかというと……できないんじゃないかなと私は思っていて。日本がこれまで何十年と培ってきた「ゲームやアニメで育ってきた世代」が今、ここに集結している感がすごくあると思います。

出典:https://coveredge.cover-corp.com/list/497

谷郷氏:

「ホロぐら」を作っているのも、ニコニコ動画で賞をとっていた人ですしね。

青海氏:

日本のカルチャーがここに積み重なってる感覚が凄くあります。「テクノロジーがすごく詰まってるな」っていうのも、入ってから思いました。「ぼくらが何気なく見てる VTuberは、いろんな業界における技術の集大成で作られているんだ」って。

谷郷氏:

holo Indieなどのゲーム事業でも基本は同じで、あれもまたゲームを軸したタレント、クリエイター、プレイヤーのコミュニケーションマーケティングの1つなんです。元々ホロライブ自体がコミュニティマーケティングの土台がすごく強いコンテンツだったので、そこでも「ゲームクリエイターさんをどう巻き込んでいくか?」を考えています。コミュニティでウケるゲームをどう作っていくか。SNSでどう話題にしてもらうか。ですので、RTA企画だったりランキングイベントだったりと、「ただゲームを遊ばせるだけではなく、コミュニティをどう活性化させるか」を常に意識しながらやっています。これは課題であり、これからも我々がずっと続けていくテーマでもあります。やっぱり、コミュニティの存在を意識しながらずっとやってきたので、それはゲーム事業でも同じかなと。

「うちは“IP”の会社じゃなくて、“コミュニティ”の会社だから」というのは、これまでもよく伝えてきました。

出典:https://coveredge.cover-corp.com/list/1596

──今回のインタビューを通じて、カバー株式会社が持つクリエイターとのコラボレーションの精神や、コミュニティでの体験を重視する企業風土の一端がうかがえた気がします。最後に、読者の皆さんにメッセージをいただけますか。

青海氏:

『ホロアース』の観点でお話をしておくと、特に海外のファンの皆さんは、これまでタレントさんと時差的にも物理的にも離れていることを、残念に思われていた部分があると思います。『ホロアース』の技術はそれを解決できる可能性を秘めていて、一部はすでに実現もしています。「物理的にイベントやライブに行けない」というお客さんからの声は本当に沢山いただいており、そういった皆さんの夢をなんとか実現していきたいということで、今後いろいろと楽しみしていただければと思います。まずは、皆さんに現状の『ホロアース』を触っていただきたいです。

谷郷氏:

弊社とコラボレーションされたいクリエイターさん、ゲーム開発会社さんがいらっしゃれば、是非お声がけいただきたいです。やっぱり、好きな人がいいんですよ。好きな人たちと、コラボしていきたいなっていう。これは日本だけじゃなくて海外の方も、会社だけじゃなく個人の方ももちろんウェルカムです。

これからもさまざまなかたちで、皆さんに楽しんでいただけるような、あるいは繋がるきっかけになるようなゲームを、協力するクリエイターさん・会社さんと一緒に届けていきたいと思っています。まだ遊んだことのない方は、ぜひ一度、holo Indieのタイトルなど遊んでみてもらえると嬉しいです。新作、楽しみにしていてください!

──ありがとうございました。

今回のインタビューでは、ほかにもたくさんの話を訊けた。カバー株式会社がなぜholo Indieとして「ゲーム事業」を展開するに至ったか、そして会社創立からの紆余曲折については、別記事「holo Indie/カバー株式会社のこれまで編」も確認してほしい。

[聞き手・執筆・撮影:Kousaku Akano]

[編集:Sayoko Narita]

© COVER

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。