『アークナイツ:エンドフィールド』はUnityを魔改造してレンダリングを最適化。高ポリゴンキャラ・4人パーティー・工場多数など“重いもの”がとにかく多くて

本作の開発においてはUnityを大きく改造して作られていることが明かされた。

Hypergryphは11月10日、『アークナイツ:エンドフィールド』のメディア・インフルエンサー向けの発表会を実施。その中で開発陣より、本作の開発においてはUnityを大きく改造して作られていることが明かされた。

『アークナイツ:エンドフィールド』は、『アークナイツ』を手がけている中国・上海のゲーム開発会社Hypergryphによる新作ゲームだ。対応プラットフォームはPC/PS5/モバイル。基本プレイ無料で配信予定。本作は、2Dタワーディフェンスであった『アークナイツ』からは打って変わって、3Dリアルタイム戦略RPGとなる。舞台となるのは巨大ガス惑星タロスの衛星「タロII」。プレイヤーはエンドフィールド工業の「管理人」と呼ばれる伝説の存在として、さまざまな脅威に晒されるこの星で物語を紡いでいく。

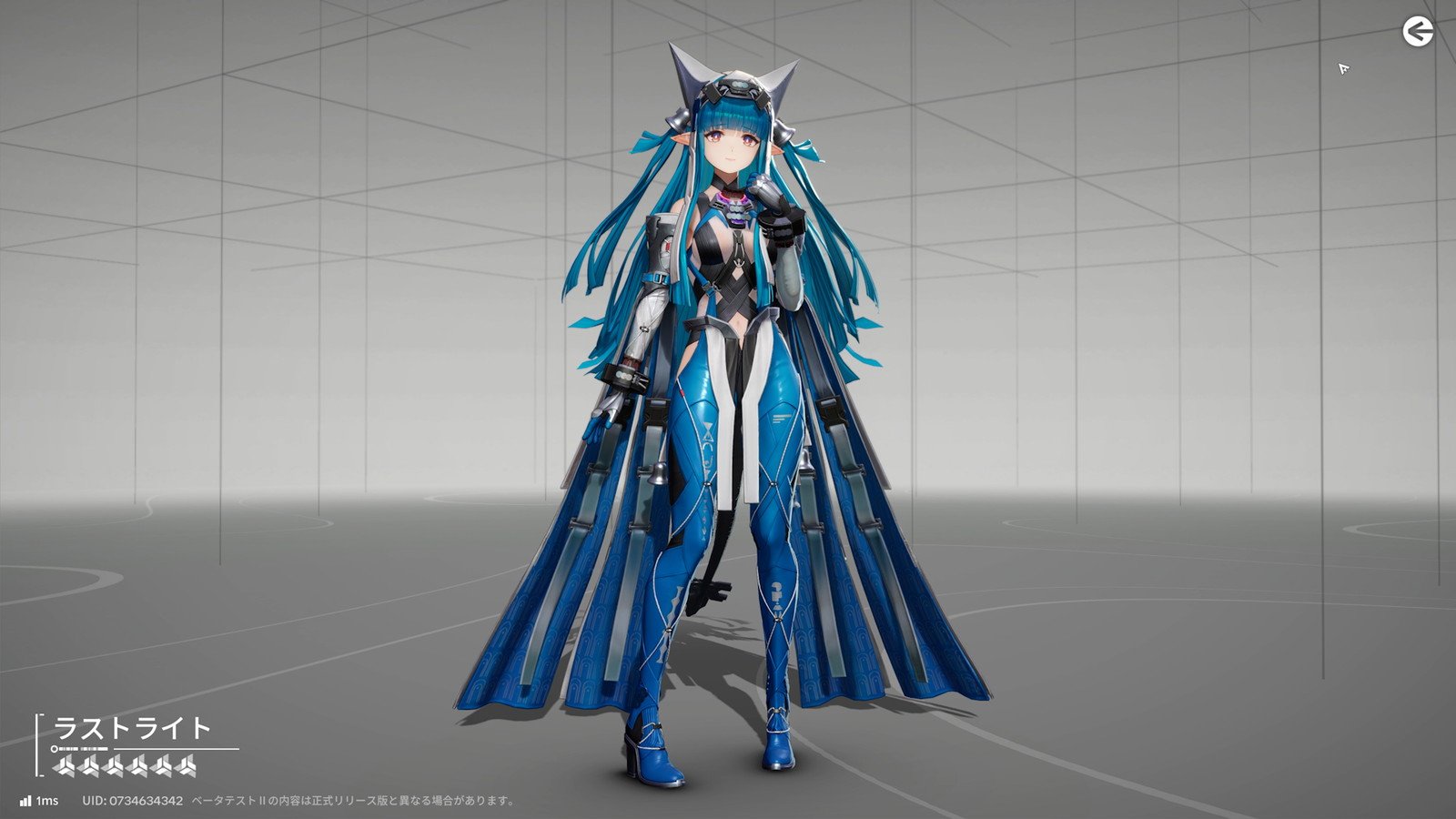

『アークナイツ:エンドフィールド』は、『アークナイツ』シリーズとしては初の3Dゲームである。ムービーなどでは3Dを扱ってきた同社であるが、3D世界はシリーズとして初となる。苦労も多かったが、3Dにはかなりこだわったそうだ。具体的には、『エンドフィールド』の3Dキャラのポリゴン数は、1体8~10万(スマホだと4~5万)であるといい、他社タイトルの平均よりも1.5倍ほど多いという。また本作は4人全員が画面内で動くゲームなので、そうした負荷も高い。さらに本作には工場要素があるが、それゆえに画面内に工場が埋め尽くされる。また工場は動的オブジェクトなので負荷も低くない。つまり、本作はかなり重い要素が多いゲームなのだ。

それゆえに、Unityのレンダリングパイプラインを大きく改造しているという。以前のインタビューでも、開発陣はUnityを改造して使用しているとコメントしていた。以下のように答えている(関連記事 ):

Unityに関しては、基本構成、エディター、ツールを残し、内部のコアコンポーネントや他の要素はすべて再構築しました。とくにグラフィックレンダリング部分は全面的に改造しました。ゲームエンジンの基礎構成はデータ指向(ECS)の方式を使っているので、より効率的にゲームコンポーネントを処理できます。加えて、本作の厳しいパフォーマンス要件を満たすため、グラフィックスAPIも全面的に改良しました。

そのほか、複数プラットフォーム対応のシェーディング技術も独自に開発しました。一般的には遠景になると動的な影を表現できなくなることが多いですが、エンドフィールドでは遠景、近景、さらには超遠景まで、全てのフィールドにおいて動的な影が表現されています。また、工場建築の部分においても自社の技術を採用しました。ECSを基盤としたデータ処理およびレンダリング技術を使い、多くの最適化と改造を行って、動的な光と影の表現を実現することができました。

既存のゲームエンジンを改造して使用することは珍しいことではないが、Unityを大きく改造し、それを開発側が公言するのは珍しい。Unityは中国で独自の進化を遂げているというのも、背景としてはあるのかもしれない。いずれにせよ、本作の「描画」もまた注目ポイントになりそうだ。

『アークナイツ:エンドフィールド』は、PC/PS5/モバイル向けに開発中だ。11月28日にはベータテスト2が実施される。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。