『あつまれ どうぶつの森』など、「ゲームプレイは精神衛生上よい影響をもたらす」との研究をオックスフォード大学が報告。「実際のプレイ時間」を研究に用いる

英国オックスフォード大学の研究により、「ゲームを遊ぶことは精神衛生によい影響をもたらす」との結果が11月16日に発表された。今回の調査では初めて「実際のゲームプレイデータ」が研究に用いられたという。

英国オックスフォード大学の研究により、「ゲームを遊ぶことは精神衛生によい影響をもたらす」との結果が11月16日に発表された。今回の調査では「実際のゲームプレイデータ」が研究に用いられたという。なお今回発表された論文はプレプリント(査読前の草稿)であり、今後出版されるまでに相関や先行研究について修正が入る可能性がある。

さっそく内容を見ていこう。対象となったのは、3274人。調査対象となったゲームソフトは任天堂の『あつまれ どうぶつの森』(以下、あつ森)および、 Electronic Artsが9月より早期アクセス配信されているチーム制対戦アクション『Plants vs Zombies: ネイバービルの戦い』(以下、PvZ)だ。非対戦ゲームと対戦ゲーム両作が取り上げられている。

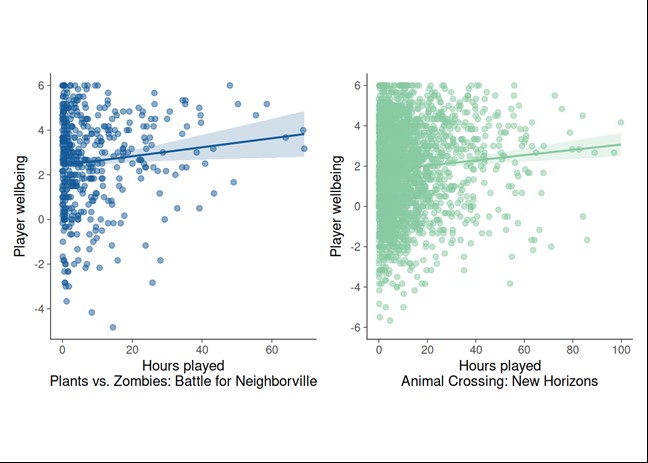

調査の結果、プレイ時間の総量が幸福度に与える影響はポジティブで有意な相関性をもっていることがわかった。プレイ時間の寡多と幸福度の関係は比例するものとして、線形モデルで表すことができるという。一方、プレイヤーの幸福度により大きく貢献するのはプレイ中の“経験”であることも示唆されている。

過去2週間で『あつ森』『PvZ』のオンライン/ローカルCo-opを遊んだ際に、「大きな自由を感じている」「自分は有能だと感じる」「ゲーム内で構築した人間関係が充足している」と感じたと回答した人の割合は、幸福度の高さに強い相関性を示したという。またゲームを遊ぶ動機によっても幸福度に違いが見られ、「ゲームが純粋に楽しいから遊んでいる」と答えた人の幸福度は高く、「義務感を感じて/ゲームを遊んでいる」と回答した人は幸福度が低くなる傾向が見られた。

注目すべき点は、本研究は「実際のプレイ時間」のデータを用いたという点だ。 米国任天堂 およびElectronic Arts との協働により、正確なプレイ時間を利用しての調査が可能になった。なおゲーム会社が研究者にプレイデータを提供した先例としては、Sony Online EntertainmentがEverQuest IIの全プレイヤー行動記録をアメリカ科学振興協会に提供したケースがある。(Ars Technica)

従来の研究においてもプレイ時間は考慮すべき要素に入っていたものの、数値はすべて回答者の「自己申告」によるものだったという。今回の研究でも、企業が集積したプレイ時間を利用しつつ、自己申告によるプレイ時間の回答も集められた。そうした主観的なプレイ時間は、『あつ森』においては幸福度との相関性が見られたものの、『PvZ』では実態と結びつきにくいことが明らかになっている。

これで“手のつけられない議論”に陥ることなく、心理学研究の領域にゲームをもちこむことが可能になる——こう語るのはプロジェクトのリード研究者、Andrew Przybylski氏だ。同氏はオックスフォードインターネット学会にて、リサーチディレクターを務める人物。おもに、ビデオゲームやソーシャルメディアを含めたバーチャル環境に対する人々の関わり方を扱い、動機づけや健康にまつわる心理学的モデルを適用することで解き明かす研究を続けている。2019年には、同じく学会に所属する Netta Weinstein氏と共同で「暴力的なビデオゲームへの関わりは青年の攻撃的振る舞いには関係しない:記録報告からの証拠」との論文を発表している。 Przybylski氏は今回の結果により、ゲームを余暇の活動としてよりよく説明・理解することができるようになるだろうと述べた。

Przybylski氏はプロジェクトの初期段階の時点で、実はゲーム企業がプレイヤーについてのデータをほとんど所有していないことに驚いたそうだ。同時に、ゲームの潜在的な有益性/有害性を推しはかるための先行研究で、ほとんど信頼できるデータが用いられていないことも衝撃だった。たとえば今回の研究では、もしユーザーが1日4時間『あつまれ どうぶつの森』をプレイすれば幸福度が上がることを示している。が、この結果を真に有益たらしめるのは、先行研究がたったこれだけを示すのに「全然うまくやれていなかった」という事実だという。

研究者としては、今回の研究結果がゲームに「自由裁量権」を与えるものではない、という点は強調しておきたいようだ。Przybylski氏も、研究が続けば、ゲームの有害性やその証拠についても明らかになるだろうと確信を抱いている。実際、本研究は全年齢向けの2作品のみを扱っている。他ジャンルのゲームについて調べれば、必ずしも健全とはいえない可能性が出てくる可能性もあるかもしれない。

ゲームの有害性についての議論といえば、昨年WHOが「ゲーム障害」を国際疾病に正式認定したことが記憶に新しい(関連記事)。しかしPrzybylski氏らは、WHOやNHS(国民保健サービス:イギリスの国営医療サービス事業)といった世界的・国家的機関が、ほとんど正確なデータをもたない状態で注意喚起している現状をPrzybylski氏は憂慮している。研究チームとしては、ゲーム中毒やデジタルな有害性全般などの概念について、より高次の水準で議論の根拠を提供していくことに期待を寄せているとのことだ。ゲームプレイに対する建設的な議論を進めるためにも、今回の研究結果がよい影響を与えることを期待したい。今回の研究報告についてはこちらから確認できる。

【UPDATE 2020/11/18 8:51】

発表された論文がプレプリントである旨、およびSony Online EntertainmentがEverQuest IIが研究者にプレイデータを提供した先例について追記。あわせてタイトルと本文の一部を訂正。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。