『NEEDY GIRL OVERDOSE』にゃるら氏「新会社設立記念」深夜インタビュー。新作ゲーム、会社、アンチ、弱者、インターネット。HazeDenkiが今、作りたいゲームとは

にゃるら氏が活発に活動しているであろう、深夜0時よりインタビューを実施させていただいた。

クリエイターにゃるら。同氏にとって、2025年は激動の年だったと言えよう。『NEEDY GIRL OVERDOSE』により空前のヒットを放つも、同作のパブリッシャーと対峙することになり、新会社HazeDenkiを立ち上げ新たなスタートを切ることとなった。にゃるらは今、はじめて手にした自らの”ゲーム会社”で何を目指しているのだろうか。にゃるら氏が活発に活動しているであろう、深夜0時よりインタビューを実施させていただいた。

――まずは自己紹介をお願いします。

にゃるら:

にゃるらです。今は新しく設立したゲーム会社HazeDenkiでゲームを制作しています。よろしくお願いします。

――ありがとうございます。立場上、今回は“ゲーム会社の代表・にゃるら”として質問させていただきますが、ご自身では自身をどういったゲームクリエイターだと捉えていますか?

にゃるら:

今、言われてみてはじめて「今後はゲーム会社の代表の立場でも考えて喋らないといけないのか」と思わされましたね。でも、ごめんなさい。今のところは単に美少女ゲームが好きで、その名残りで生きてるだけの人間であると思います。ゲームでもアニメでも、基本的には自分の中に世界観があって、それを再現したいだけなんです。

再現したいことによって表現のジャンルも変えたいので、今のところはゲームでやりたいテーマが2つある感じです。だからまた、ゲームを作り始めた。僕自体が、どちらかっていうとアナキストというか、やっぱり“社会に馴染めない者”なので、自分の表現したいものもそのための何かを作っていることが多いというか。それが最近では、”社会に馴染めない者”のためにゲームを作ってることが多くなったんだろうなと思います。

――にゃるらさんご自身は、現在どのような環境でゲームを作っているのでしょうか?

にゃるら:

え、なんかあの、僕自身はいつもと変わらず、イヤホンしながらただ机にノート並べてやってるだけですよ。最初は大体思ったことを全部紙に書いてますね。万年筆でペラペラペラって文章を書いて、後でGoogleドキュメントに写す。紙自体もメモ的に書いてるだけなんで、一回一回捨てちゃってますね、基本見直す価値もあんまないんで。そんな感じなんで、作業中も脱線しまくってます。Kindleでいっぱい本を開いちゃったりとか、動画見ちゃったりとかも全然あります。そんなに過集中してしまう方ではないと思いますよ。うん。

――ゲーム製作のアイデアはどのように探していますか?

にゃるら:

僕はイラストを見るのや映画を見るのが趣味なので、インスピレーションが足りなかったという経験があんまりないんですよね。毎日映画を見てると、毎日何かしらやりたいことが出来ますから。昔からそうなんですけど、むしろインプット量だけが多くなって、アウトプットをかなりサボっているとさえ思っているんです。そもそも、自分が興味を持たなかったことについて人生で勉強をしたことがないので、なんかみんなの言う”履修”みたいな言い方も好きじゃないですし。「話についていくために何かを知る」ということ自体がないから、最新のコンテンツや最新の流行とかに全然ついていけてない時とかも結構あると思いますけど。「自然体でやれている」こと、本当に、それだけが創作の秘訣かもしれないですね。

――ゲームを作る上で影響を受けたゲームがあれば教えてください。

にゃるら:

昔からずっと『モンスターファーム2』が好きなんです。僕の中では『NEEDY GIRL OVERDOSE』もかなり『モンスターファーム2』のゲームフローをなぞった作品で、そこに自分の原点があると思っていますね。あと個人的にハマったゲームだと美少女ゲームが多いので、例えば『大悪司』とかのアリスソフト作品からも影響を受けているとも思います。アリスソフト作品って、結構ひどいことを“サクっ”とやっちゃうみたいなところにアリスソフトっぽさがあるじゃないですか。

僕、あれが好きなんです。これは新作にゲームという表現を選んだ理由にも繋がっているんですが、物語を読ませるためには、やっぱり没入感が必要なんですよ。特に”ヒロインへの思い入れ”って、僕は没入感が全てだとすら思ってるから。僕の好きだったエロゲーたち……アリスもそうだし、エルフもそうですけど、基本的にそれらの作品が「キャラを操作させることによって没入感を高めてくれた」ゲームたちだったから、今自分がゲームを作りたいと考えている理由になったと思っていますね。

これでも最初の頃は、ゼロ年代のオタクや90年代のオタクたちに負けないように恥じないようにって、「できる限り文学ってものを読まなきゃいけない」とかいろんな考えもあったっちゃあったんですけどね。それももちろん、当時僕が好きだったエロゲーたちが、文学作品をオマージュしていたことが多かったからなんですけど。

――ありがとうございます。では続いて、会社設立の経緯について教えていただけますか。

にゃるら:

『NEEDY GIRL OVERDOSE』をリリースしてからすぐ、実は個人的に新しいノベルゲームの企画を考えていたんです。ニディガはニディガで「好きなようにやった作品だ」と思われがちですけど、あれはチームメンバーと一緒に開発した作品でもあったので。ニディガよりさらに他者を介在させない、売れなくてもいいから自分の文章そのままにやりたいことだけをやる、そんな作品を作ってみたくなった。それはある意味これから始まるであろうアニメのような大きな仕事への意趣返しでもあって、”仕事”の合間に息抜きとして作れる、本当の意味での”趣味”だけのことをやりたいなという想いがあったんです。作家として大きい仕事だけやりたいわけでもなかったんで、刺さる人にだけ刺さるノベルゲームを作りたいなって想いで企画書を作ったんですが……、結局、以前関係があった会社(Why so serious)では企画を進めてもらえないまま、数年が経過してしまったんです。

新作ゲームの開発には友人であるプログラマーのHAYAO君も誘っていたのですが、当時は『NEEDY GIRL OVERDOSE』関係の大量のタスクが急ピッチで進められていた時期で、それ以外の話はまったくとりあってもらえないような状況でした。このとき、彼は既に前職を辞めていたにもかかわらず雇用の話が途中で放置され、企画に関する僕との連絡も無視されるようになってしまった。一時は開発をスタートできるところまで話が進んだこともあったのですが。ご存知の通り、Why so serious代表である斉藤大地氏と自分との係争がはじまり、数年がかりで暖めてきた企画も中止に追い込まれてしまったんです。

数年近く話を放置された挙句、最後は中止になったので、当時は結構ショックでしたね。あのときには色々な人から声をかけてもらいました。「助けることができなくなってしまった」と謝ってくれた人もいました。そうやってみんなが親身になって相談に乗ってくれる中で、とある人から一つ、アドバイスをもらったんです。「今後はこんなことにならないように、自分たちで会社を作って自分たちで権利を持った方がいい」……確かに、それはそうだと思いました。自分たちで権利を持っていなければ、周りの人たちに助けてもらうこともできなくなってしまう。だからHAYAO君と二人で相談して、次こそ何にも奪われないように、今度こそノベルゲームをちゃんと作ろうと思って、自分たちの会社を設立することを決めました。それが、HazeDenkiです。

――社員はにゃるらさんとHAYAOさんのお二人だけということでしょうか?

にゃるら:

はい。2人の会社なんで大した役職もあるわけじゃないですけど、社長と役員ですね。自分たちが作品の権利さえ持てれば何かこう経営をするとかでもないんで、ノリとしてはサークルとかに近いんですかね。最初にも少しお話しましたが、現在HazeDenkiでは2本のゲームを開発しています。1本は先ほどお話した中止になったノベルゲーム『妹、他者、パラノイア』で、これは僕とHAYAO君の二人で作っている作品です。もう1本のストラテジーゲームは、シナリオの僕をはじめ、プログラマーのとりいさんやグラフィックのねんないさん、サウンドのAiobahnなど『NEEDY GIRL OVERDOSE』の元開発スタッフを中心に作っていますが、彼らは基本的に業務委託という形で開発に参加してくれてますね。

――現状の社内……と言うか、開発チームの雰囲気はいかがでしょう?

にゃるら:

また一緒にゲームを作れるとは思ってなかったメンバーとゲームを作ってるんで、今、本当に楽しいんです。そもそも僕ら、別に『NEEDY GIRL OVERDOSE』の製作中に揉めることはなかったですからね。もちろんゲーム作りだから衝突はあると思いますけど、なんかそれも全然というか、みんなで集まって開発を進めたりとかやってる時間の楽しさの方がずっと大きくて。幸せなんですよ!毎月秋葉原に集まって、進捗会をやって、みんなで「次はここまで進めよう」って話し合って、それが今すごい楽しい。なんかこう、こうあるべきだったよなって思ってるんです。ねんないさんとかが僕の話にあわせてその場で落書きしてくれて、「こんな感じだよね!」とか言いながら、その場でゲームが出来上がっていくことが、本当に嬉しい。”インディー”って、こういうことだったよなって感じがして。

――続いて、会社としてのHazeDenkiが目指す先についておうかがいできますか。

にゃるら:

当面は本来作るべきだった2作を頑張ろうと思っています。ただ、先ほど設立経緯を説明した通り、HazeDenkiはプログラマーのHAYAO君と一緒に設立した会社です。彼は新卒の頃からずっとプログラマーとして働いていた人なんですが、今作ってるゲームをリリースした後、ノウハウを貯めた彼が自分一人でどんなゲームを作りだすかが楽しみでやってる会社でもあるんですよ。HAYAO君は10年前にTwitterで知り合ってからずっと一緒に遊んできた友人ですが、これまでずっと「仕事でゲームを作りたかったのに、出来なかった」って鬱憤を溜めこんでいて、自由にゲームが作れるようになった今、かなり燃えてるんです。ゲームを作りたくて仕事辞めたけど、数年待ちになって。まともにゲームが作れること、それ自体が嬉しくて仕方ないって状況なので、今からもう、先のことが楽しみなんです。

――では、今後の展開予定のタイトルで、一作目としてリリースを予定しているビジュアルノベルについてお聞かせください。

にゃるら:

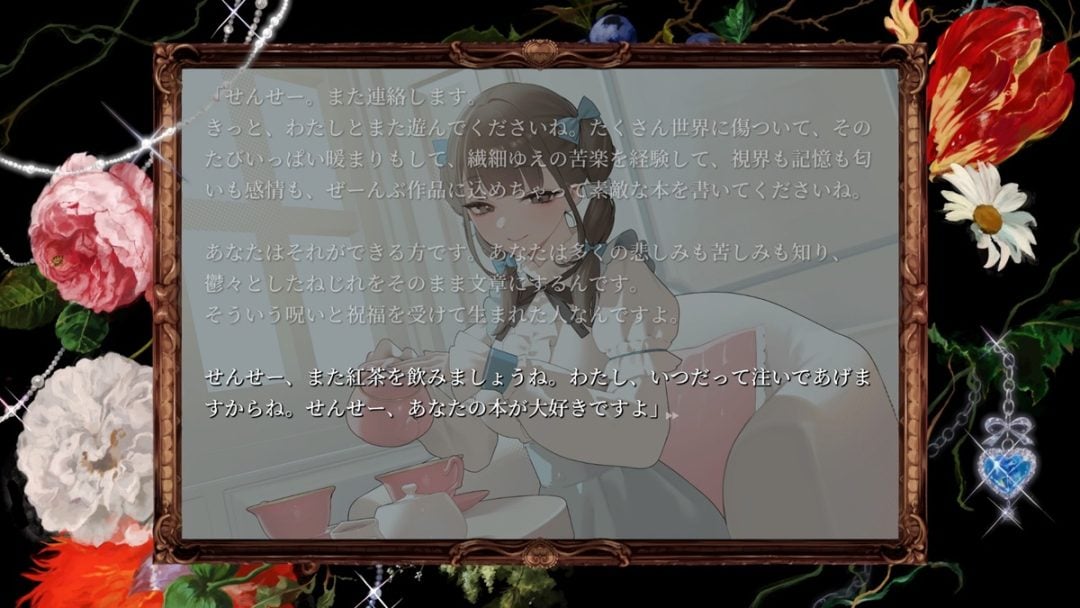

タイトルは『妹、他者、パラノイア』。先日Steamにストアページを公開しました。自分の中では、ニディガですら少し抑え気味だった“グロテスクさ”をもっと遠慮なく出せたらなと思って作っている作品ですね。僕が好きだった頃のエロゲーって、猟奇的な表現が1つの文化として存在していたゲームジャンルだったんです。でも現代じゃあれをそのままに再現はできないだろうし、今となってはみんなやりにくい表現になってしまったとも思っています。でも、ああいった作品でしか救われない人ってのも、いると思うんです。それならもう、どんだけ叩かれても気にしないでいられるようになった自分がそれを作ろう、思いっきり嫌いなもの全部曝け出して、それをグロテスクに潰していきたいなと思ったんです。

――表現について非難される可能性ににゃるらさんが自覚的な上で、それでもなお「それでしか救われない人に向けて作りたい」と思われている作品だと。

にゃるら:

今お話しできる範囲で物語を説明すると、主人公はライトノベルを書いている19歳です。彼がラノベの賞をとって以降、今までは普通だったはずの周囲の人々、サークルの先輩だったり友人たちだったり、あるいはインターネット上で交流していた女性の態度が変化していき、その状況に毎日イラついて、「殺してやりたい」と思い込みはじめてしまうようなお話ですね。……うん。プレイしても、良いことは何もないゲームだと思います。今のところ、クリアまで10時間くらいのボリュームを想定しています。

テーマ選びは、ゼロ年代の鬼畜系のエロゲたちからの影響ですね。中でも、瀬戸口廉也さんの作品からは特に強い影響を受けています。あの人の『CARNIVAL』みたいな、ああいう、自意識だけでできてるような作品をずっとやりたいなと思ってたので。『妹、他者、パラノイア』には当時の男性向けのエロゲほどの美少女要素はないんですけど、まあ、かっこいい言い方をしたら、そこから文学要素だけが残った作品かもしれないですね。

――あらすじを聞くだけで、陰鬱なテーマを扱われていることが窺えます。ゲームジャンルは「ダーク・ビジュアルノベル」とのことでしたが、システムとしては文字を読み進めるスタンダードなビジュアルノベルとの理解で良かったでしょうか?

にゃるら:

基本的には文章を読むだけのゲームですが、「せっかく現代でノベルゲームを作るなら、現代の開発技術でどこまでの演出が見せられるかを試したい」という気持ちも強いんです。HazeDenki公式サイトでもHAYAO君が開発記をブログで書いてくれてますけど、これが思ったよりゲーム画面をグリグリ動かせることが分かって、「こんなことできたらいいな」っていう演出を多分当時のファンの思ってる10倍ぐらいできてる感覚があるんですよ。10年前には凄い時間がかかったであろう演出も、今はUnityとか使えばすぐにできる。

ってことは、これなんか映画的な演出とかもかなりできるなってことに気づいてからは、せっかく最先端のノベルゲームを出すのならシステム面にもこだわろうと思って作っています。自分が映画が好きなこともあって、「演出でプレイヤーをどれだけノベルゲームに引き込めるか」ってことを、このゲームでやれるだけやってみたいんです。

――現状のリリース予定をおうかがいできますか。

にゃるら:

まずは7月にロサンゼルスのAnime Expo、8月に日本のコミケでパッケージ版を売りたいなと思っています。もちろんその後にSteamでも販売するんですが、そういう売り方も大事にしたいんで。海外向けには中国語と英語に翻訳するつもりです。自分の趣味に寄りすぎた作品なので、本当にノベルゲーが好きな人たちだけ、中でも特に猟奇的な作品が好きな人だけに刺さればいいから、大規模に展開しようとかまでは全然考えてはいないんですけどね。

――では、二作目のストラテジーについてはどのようなゲームなのでしょうか?

にゃるら:

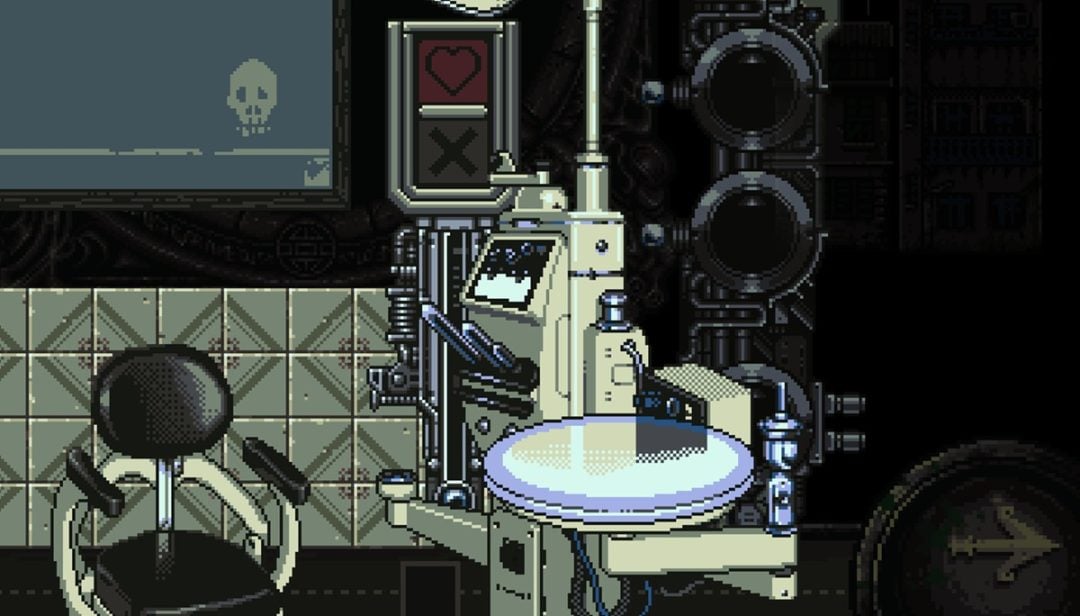

こちらについてはまだあまり情報を出せないのですが、基本的にはニディガを開発したときの主要メンバーで集まって作っている作品です。以前のゲームとは全く違ったゲームシステムになるという前提の上でですが、以前はやれなかったアイデアとか、もっと広げたかった世界観をそのままに、更にボリュームを増やしたゲームを作りたいなと思っていて。

自分もメンバーも一緒にゲームを作るのは初めてだったこともあって、これまでの作品はやっぱりゲームシステムとか色んな面で詰め切れていない部分があったと思うんです。だから今度は、数字の管理や掛け算がもっと気持ちよく、まずはゲームとしてのワンプレイをちゃんと面白い作品にしたいなと思って作っています。

――ジャンルはストラテジーとのことですが、どういった遊びを想定されていますか?

にゃるら:

自分が『トロピコ』シリーズにハマってるのもあって、コミュニティ運営のシミュレーションになる予定ですね。ニディガにおけるコミュニティは基本的には1対1、ネット上に勝手に集まってくるファンの投稿っていうすごい狭い範囲でしか描かなかったんですけど、この作品ではそこがちゃんと表に出ているような、コミュニティで”人が暮らしている”とはどういうことなのか?っていうのをちゃんと描きたいと思っています。

ゲームに出てくる人数自体を、どんどん増やしたかったんです。人数が増えれば、救われる人間も、敵対する人間も増える。キャラクターの関係性が1対1で閉ざされていると、結局ゲームの世界をかなり狭いものにしちゃうんで良くない。まずは自分自身がその発想から抜け出さないとダメだと思うようになって。プレイヤーが一人のヒロインを救う・救わないを考えるゲームから、数字を通してコミュニティ全体をどう救うか、救わないかを考えるゲームにしたかった。それを、ハードな世界観で表現できたら良いですよね。

――現在のにゃるらさんが”コミュニティ”に対して興味を持つに至ったのには、どういった心境の変化があったのでしょうか?

にゃるら:

この数年で沢山の人に作品が知られるようになって、世界中にファンとアンチが増えたことで、色んな人たちを見てきたんです。例えば海外のファンとリプライでやり取りしたり、自分で英語圏向けのDiscordサーバー作ってみたり。一方で日本ではアンチ、というか何に対しても攻撃的な人たちから、激しい言葉を浴びせられるようにもなった。僕自身過去に攻撃的な投稿をしていた経験があるので、それに対して言われるのは仕方ないことではあるんですが、だからこそ逆に、そういう人たちの中に僕以外に対しても常に何かを燃やしている人たちの存在も見えるようになって。そうやって所謂コンプレックスとかルサンチマンを燃やしてる人たちが、今後どうやって救われるべきなのかを考えるようになったんです。

基本的には、弱者という立場で生きなければならない時って、人は何かを信仰する以外には救われないんですよ。海外というか歴史上では、常に宗教が人々を救ってきましたよね。古代エジプトの頃から、ピラミッドは人々の信仰対象になっていた。イスラム圏の人なら日に5回の礼拝を欠かさないことで、自分自身を肯定できている人も少なくない。僕は海外旅行が好きですが、日本と比べて豊かじゃないと思える地域でも、幸福の質がずっと高く見えることもある。でも、現代日本に生きる人々を何が救ってくれるんだろうって考えてみても、VTuberには生身を感じるから信仰はできないだろうし、オタクコンテンツへの信心は年齢と共に続かなくなっていくし、救ってくれそうな存在が思い当たらない。

コミュニティと、そこに属する救われない人たち。彼らがどう生きていくかってとこに興味を持った結果、作りたいゲームの世界観も外に出てきた。みたいなイメージでしょうか。

――では、想定されるゲームの対象ユーザーは「にゃるらさんが救いたいと思っている人たち」、ということになるのでしょうか?

にゃるら:

いや、実際に遊んだ人が救われるか、救われないかはどうでもいいんです。結局、救われる人間って自分から一歩を踏み出せる人間であって、例え僕がなにか答えのようなゲームを出せたとしても、プレイヤーがなにか思わない限りは何も変わることもないと思うので。でも、そういう人たちに対して、僕にはずっと”平行世界の自分”を見ているような感覚がある。何か攻撃的なことを言われても、「1歩間違えれば自分も同じこと言ってたかもしれない」と思うし、自分の中でも半分理解、半分否定が起きてるんです。

多分、他のクリエイターたちと僕が違う理由があるとすれば、やっぱりここの違いだと思うんですよね。他のクリエイターたちって、1歩間違えても「俺はお前だったのかも」なんてアンチから思われないと思うから。でも、僕がそういう人たちに対して「立場が違ったら僕もお前と同じこと言ってたはずだ」って心から思っているように、相手にだって、僕に対して心からそう思えるようななにかが、僕には多分あるんだと思うんです。

先ほど例に出した『トロピコ』って、カリブの島国の独裁者になって国家を運営するゲームなんですけど。システム上、プレイヤーがどれだけ独裁体制を強めても、それとは無関係に国民に幸福感を感じさせることが出来てしまうんです。そういうコミュニティの在り方は、僕の中で凄いヒントになりました。僕なら、みんなでピラミッドを作ります。なんかこう大いなるもののために、それに従って頑張っていればみんなで幸福になれるような。

――そうしたセンシティブなテーマを表現する手法として、小説や映画ではなくゲームという表現を選んだのには、どういった狙いがあったのでしょうか?

にゃるら:

先ほども少し言いましたが、“ヒロインへの思い入れ”ってのは没入感によって決まるんです。結局、ゲームという表現じゃないとそこが強くできないと思っているので、今回も最大を取るためにゲームを作りました。ニディガだってあめちゃんとの日々をプレイヤーが自分で選択し続けたからこそ、ゲームのテキストのキャパみたいなものを超えてプレイヤーが彼女を好きになっちゃうわけじゃないですか。自分で何かを決定し続ける行為によってこそ、ヒロインへの思い入れはより強く深まるものなんです。

まあ要するに、「人間は苦労するほどかけたコストに見合うぐらい取り返そうとするものなので、プレイヤーにも選ばせた分だけヒロインのことを愛してもらえるだろう」という狙いです。僕が昔のエロゲーが好きなのも、ヒロインを攻略するのに1手も2手も多くかけなきゃいけなかったからかな?と思っているところがあるので。

そこには必ず、「いろんな遠回りをしながらこの女の子と結ばれた」っていう、文字読むだけや映像を見るだけではたどり着けない境地がある。それこそが、ゲームの強みです。だから僕、実はあんまり好きじゃなかったんですよ、文字を読むだけのビジュアルノベルって。ニディガも完全にその思想で作られた作品で、「ヒロインと向き合うんだったら、文字を読むだけで済むわけないだろう」っていう考えからあのシステムに辿り着きましたから。

――お話をうかがえばうかがうほど、現代のゲームとは思えないほどに90年代~00年代のエロゲーに対する敬意を強く感じる作品ですね……。

にゃるら:

はい。この作品についてはこれまでよりもう少し踏み込んで、90年代のアリスソフトのゲームだとか、あるいはちょっとアングラ入ってるようなエロゲー群が好きだった当時のエロゲー野郎たちに届けたいと思ってますね。やっぱり、変な場所でしか生まれない、変なゲームでしか満たされないっていう需要を当時のエロゲーは抱えていたと思うんで、自分ももっと胡乱な奴らに変なものを届けたいってのは常々思ってたことでしたから。

リアルタイムでエロゲーを遊んでいない世代でも、根本的にこういう作品自体が好きな人たちってのはまだまだいると思うんで、彼らに届けば良いとも思っていますね。かつてのアリスソフトほどのゲームが僕に作れるわけはないとしても、今、最新作として現代風のゼロ年代ストラテジーエロゲを出したって、誰が遊んでも面白いと思うんですよ。別に20代がやろうが30代がやろうが、同じ感想になると思います。画面にユニットをポチポチ配置して、キャラが大変なことになる。結局、それが一番面白いじゃないですか。

――新作も前作も、社会に対する“毒”を含む作風であることは一貫されていますよね。前作『NEEDY GIRL OVERDOSE』では、題材の描き方について大きな批判が寄せられた一方、影響を受けたフォロー的な作品が世界中で作られるようにもなりました。作品に対するそれらの反応ついて、ご自身ではどのように感じていますか?

にゃるら:

他作品に対する影響については、あまり気にしたことはなかったですね。批判いただくことの多い「ゆめかわ」「病みカワ」のようなメンタルヘルスの描写であったり、「オーバードーズ」のようなドラッグカルチャーの描写であったりについては、僕自身に『NEEDY GIRL OVERDOSE』というゲームの本質として描いているつもりが全くないからかもしれません。たとえばニディガを「女の子が病んでる」みたいな部分だけ切り取って語られたとしても、それはあの作品で僕がしたかった話とは、ちょっと違うと思っているので。

『NEEDY GIRL OVERDOSE』でやりたかったのも、結局はコミュニティの話なんです。もっと言うと、インターネットでの生き方の話。「インターネットでの生き方」なんて話をしてるやつ、この世界にどれだけいるんだと思ってますから。自分の作品に影響力があるなら、むしろ他の人にもインターネットについて考えて欲しかったんですが、その方向のフォロワーはあんまり、いないわけじゃないですか。いつまでも僕だけが「SNSでどう生きるか」を喋り続けてんのもなんかなと思うんで、いつかは増えて欲しいんですけどね。

――なるほど。動画配信などでも、にゃるらさんは、「インターネットの人」として紹介されたりしていますからね。

にゃるら:

いや、「人間の人」だと思いますけどね、僕は。

――「人間の人」、ですか?

にゃるら:

はい。インターネットって言ったって人間の集まりなんで、「電子上の冷たい関係だ」と思ってる人がいるんだとすれば、それはなんか認識をミスってるんだろうと思います。人間臭い奴らがグダグダしてるだけの場所って考えたら、むしろ最も人間らしい場所ですらありますよ。インターネットに詳しいってことは、人間に詳しいってことと同じだと思うんです。僕は自閉症スペクトラムの当事者ですが、社会というコミュニティで生きていくには「人間を観察して人間に詳しくならないといけない」とずっと感じてきましたから、これまでの経験がそう思わせているのかもしれません。

――HazeDenki公式でも、日本語と英語でファンに向けて開発記録などの情報発信が行われていますよね。あれもコミュニティに向けた発信の一環なのでしょうか?

にゃるら:

いや、あれは自分が過去に書いた記事から気に入ったものを翻訳して載せてるだけです。せっかく書いた日記だし、英語圏の人にも読んでもらえたらと思ってはいますが。

ただ、英語圏のネット文化、あるいは中国語圏のものもそうですが、日本語圏のネット文化は彼らのそれとは当然少しズレているじゃないですか。僕はその違いを知りたいし、日本のネット文化側から彼らに発信することにすごい意義があるとも思ってるんです。僕が橋渡しをしなくても、英語圏の熱心なユーザーたちは、日本語を翻訳して勝手に僕たちの言葉を解釈してくれているとは思うんですが、少なくとも日本のオタクの1人として、英語圏のオタクたちに向けて「日本のオタクとしてこう思ってますよ!」ってのを自分から伝えると、彼らはものすごい喜んでくれるわけですよ。

日本のオタクが海外のオタク文化に興味を持つことは少ないというか、彼ら独自の文化に対して目を向けている人もそこまで多くはないですし、彼らからしてみたら日本のオタクから話しかけられること自体があんまりないわけですよね。彼らの存在を知っているということ。彼らの文化に目を向けていること。それ自体を喜んでもらえるのが嬉しいし、そのくらい日本語圏と英語圏のオタク文化には隔たりがある分文化も違うんで、お互いの文化を知り合うのが本当に楽しくて。自分で英語話者向けのDiscordサーバの運営もはじめました。ゲームの海外展開もそうですが、彼らとの交流は生きがいとしてやっています。

――にゃるらさんご自身は、そうした海外のオタク文化が生み出したコンテンツなどでお好きな作品があったりするのでしょうか?

にゃるら:

英語圏から出てきた作品で言えば、『OMORI』とか『ドキドキ文芸部!』は自分の作りたいものとも近しいゲームなので、やっぱりすごい意識していますね。『OMORI』のOMOCATさんとは仲良くしてもらっていますし。『ドキドキ文芸部!』は美少女ゲームというジャンルをテーマとして扱っていますが、日本を意識しつつも独自の進化を遂げた作品として、ものすごいかっこいいなと思ってますから。

中国だったら、最近体験型のホラーアトラクションで遊んできたんですが、あれって中国っていう広い土地のある国でしかできないような規模のアトラクションで、僕はそっちの方向にも可能性を感じましたね。中国の人でもまだまだ体験していない人は多いと思うので、「貴方たちの国のエンターテイメントとして、日本では絶対にできないことだから誇ってください、とにかく行ってみてください」と思ってます。

――にゃるらさんの作品は、日本のローカルなコミュニティをディープに描いている一方、海外のファンからもグローバルに支持を受けているのが特徴の一つでもありますよね。自身としては、その理由はどこにあるとお考えでしょうか?

にゃるら:

うーん。日本のローカルコミュニティの話だとしても、「10代の頃の鬱屈」の話は海を超えて通じることだから、じゃないでしょうか。どのコミュニティにおける鬱屈の仕方にも、大体なんか近いものはあると思いますよ。要するに、その人がコミュニティに馴染めるか、馴染めないかの話なので。“社会に馴染めない子”の状況が国境を越えて一緒なのは自分がこの身になって分かったことですし、むしろ海外の方が日本よりオタク友達すら作るのが難しいわけで。彼らはもっと飢えてるし、もっと大変だろうなって思ってます。

自分は沖縄出身ですが、それでもオタク友達ができなかった苦しさは痛いほど身に染みています。それがアメリカとかならなおさら、同じ趣味の友達が同じ州にいるかどうかも分からないみたいなると、寂しいじゃないですか。その寂しさを僕は分かるつもり、というか、分かってあげたいなと思っているんです。とは言え、僕がそう思うのは彼らが僕と同じ”社会に馴染めない者たち”だからであって、基本的に僕は反社会的な人間なので、普通に働けたり普通に学業に励んでる人たちには「勝手にしろ」としか思わないですが。

――インターネット、あるいはそこにいるであろう”社会に馴染めない者”達に対する仲間意識が、現在のにゃるらさんのコミュニティへの興味につながっているようにも思えます。

にゃるら:

そうかもしれませんね。ファンだけじゃない、アンチだってある意味“社会に馴染めない者”だと考えたら、広い意味では彼らも自分の仲間なんだろうと思いますから。普通に生活できてるやつに比べたら、むしろアンチと話していたいぐらいに思っていますよ。

それはそれとして、かつての仲間であるとりいさん、ねんないさんたちともう1回ゲーム作れるっていうのはすごい嬉しいことなんで。ノベルゲームと違ってちゃんと多くの人が関わってくれるゲームである分、当然開発費も数千万とか規模になりますし、当然メンバーをフルで使わせてもらうからにはやっぱりお金も沢山かけるべきだとも思うんで。作品としては、ちゃんと世界的にヒットするように頑張るつもりです。

――では最後になりますが、HazeDenki代表、そしてゲームクリエイターであるにゃるらさんとして、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。

にゃるら:

自分は、『ドキドキ文芸部!』というゲームが海外のクリエイターから出たと知ったとき、悔しかったんです。あの作品が扱っていたテーマは、日本人が本来作っていてしかるべきテーマの1つだったし、あの作品に対して日本人がノベルゲームでアンサーを返せていないってのがすごい悔しかった。そこにゲーム製作の原点がある上で、ニディガという作品を通して「自分でもやれる」って感じたこともあり、今はノベルゲームの可能性ってまだまだ大きいなと感じているんです。あえて偉そうなことを言いますが、本来ノベルゲームの担い手だったはずの日本人が、「昔は良かった」って繰り返して、新しく出てくるものを無視して、「あの頃のノベルゲームとは違う」とか偉そうに語ってるだけじゃ、ダメでしょう。僕は作ります。ここまで煽ったんだから、皆さんも、ノベルゲームを作ってください。

――せっかくなので、最後にもう一つだけ。にゃるらさんのその言葉に影響を受けて、これから創作を始める人たち。そして既に影響を受けて創作をはじめている人たちに向けて、出来ればなにか一言アドバイスをいただけませんか?

にゃるら:

そんな人いますか、本当に? それはもう嬉しいというか、うだつの上がらない人生だろうがなにを言い訳しようが、まずは一歩踏み出さないとはじまらないので、その一歩踏み出している時点でもう勝ったようなもんだと思いますよ。ただ具体的なことを言うなら、僕は気づいたら本読んでたり映画見たりするような人生を送ってきたから、全ての原点って意味では多分、映画をいっぱい見ればいいんじゃないかなと思います。興味をなくしたら終わりなんです。アウトプットって要するに、インプットの量によって簡単に生み出せるものだと思うから、他の人にもとにかくインプットを増やして欲しいなと思いますね。楽しいですしね。知ることを楽しいと思えなかったら、その時点でなんか間違えてると思うので。

物を作るって、「好きこそ物の上手なれ」みたいな話でしかないと思うんです。僕とかもまあ、今も憧れだらけですよ。ノベルゲームというメディアでやれているのも、結局僕自身が「カルチャーが好きだから」なわけだし、それは大事なことですよね。

――ありがとうございました。今後の活躍を楽しみにしております。

『妹、他者、パラノイア』は、現在PC(Steam)向けに開発中である。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。