『アークナイツ:エンドフィールド』開発者インタビュー。ゲーマーたちがゲームを研究しまくり作られた、要素てんこ盛りな挑戦的運営型ゲーム

弊誌では『アークナイツ:エンドフィールド』にてレベルデザインを含む開発のコアを担う乐俊伟ことRUA氏にインタビューを実施した。

Hypergryphは、『アークナイツ:エンドフィールド』を開発中だ。対応プラットフォームはPC/PS5/モバイルで、基本プレイ無料で配信予定。本作は、人気ゲーム『アークナイツ』シリーズの新作。『アークナイツ』は2Dゲームであったが、『アークナイツ:エンドフィールド』は3Dゲームであり、広大な世界を探索したり、敵とバトルしたり、あるいはフィールドに工場を建設したりと、野心的な要素が詰まっている。

このたび弊誌では『アークナイツ:エンドフィールド』にてレベルデザインを含む開発のコアを担う乐俊伟ことRUA氏にインタビューを実施。本作の気になる点について聞いてきた。なおRUA氏は、『アークナイツ』においても長らくレベルデザインを担ってきた人物である。また、同氏は日本語に堪能で、インタビューは日本語で実施された。

――『アークナイツ:エンドフィールド』とはどのようなゲームなのでしょうか。

RUA氏:

簡単に言うと、世界探索 と工場建設を融合させた、3DリアルタイムストラテジーRPGです。本作は前作『アークナイツ』と同じように独特で広大な世界観をもっていて、「管理人」を主人公としています。アンゲロスという存在と戦いながら、世界中のあらゆる地域をつないでいく冒険ゲームです。

――ジャンル名は3DリアルタイムストラテジーRPGと。でもこのゲーム、いっぱい要素がありますよね。探索も戦闘も工場もクラフトも自動化もありますよね。「3DリアルタイムストラテジーRPG」というジャンル、本作を適切に表していると思いますか?(笑)

RUA氏:

……たしかに「3DリアルタイムストラテジーRPG」というジャンル名は、このゲームの一面しか表していないと……僕らもそう思います(笑)

――(笑)

RUA氏:

一方で、探索や工場や戦闘などのすべての要素を盛り込んだジャンル名にしてしまうと、プレイヤーは混乱してしまうと思います(笑) それを避けたいので、こうしたジャンル名にしました。

ジャンル名にもさまざまな意図が込められています。プレイヤーに興味をもってもらうためにはバトルシステムが重要だと思うのですが、かといってアクションだけのゲームではないので、アクション以外の要素も入れました。また、前作は2Dなので、今作が3Dであることを強調しています。そうした想いを詰め込んだ結果、「3DリアルタイムストラテジーRPG」というジャンル名になりました。

――なるほど、理解できました。

一部のコアメンバーは『アークナイツ』から、量産体制を実現するために新たなチームを立ち上げ

――開発チームについてもお伺いしたいです。どれぐらいの人が『アークナイツ』畑の人で、どれくらいの規模で開発しているのでしょうか。

RUA氏:

『アークナイツ:エンドフィールド』の開発の流れからお話ししましょう。最初期は『アークナイツ』のコアメンバーの一部が、次回作を作るために動き出していました。そのタイミングでは自分を含めて10人に満たさない規模でした。その後、開発規模の拡大に伴いチームも徐々に拡張され、現在では開発メンバーは約500名にまで増えています。現在のメンバーは、『アークナイツ:エンドフィールド』の制作のために新規採用された人材ということになります。

――『エンドフィールド』はスケールの大きいゲームですから、スタッフも相当数必要ですよね。

RUA氏:

そうですね。『アークナイツ』は2Dゲームでしたが、『エンドフィールド』は3D要素だらけなので、3D経験と実力のあるベテランゲーム開発者に数多く参加してもらいました。

――『エンドフィールド』は、2Dメインに戦ってきたHypergryphとは思えないほど、3D技術が高いと感じました。モデル・モーションデザイン・背景デザインなど、どのように制作を進めていったのでしょうか。

RUA氏:

まず、3Dモデルを作成する前に、コンセプトアートやベースデザインを作らないといけないんですが、そうしたコンセプトレベルのものは『アークナイツ』コアメンバーのアーティストにデザインしてもらうようにしました。『アークナイツ』の独特の作風……味のようなものを保ちたかったんです。

けれど、そのデザインをそのまま3D化にあたってはさまざまな問題がありました。たとえば、衣装の細かいデザインを3Dで表現するのは大変だったんです。そこに難航したのを教訓にして、コンセプトアートの制作時に3D化を意識してもらうような作業フローに変更しました。3D映えする、それでいて『アークナイツ』らしいデザインを作るために。

おおよそ2~3年くらいは3D映えするデザイン、あるいはしないデザインを模索し続けましたね。そうしてようやく、バランスの良いデザインを見つけることができました。

――先日の発表会でも、「3Dが大変だった」というお話は頻出トピックでしたよね(笑)

RUA氏:

いやー、本当に大変だったんですよ……(笑)

探索と工場の要素連動こそが、『エンドフィールド』の醍醐味

――RUAさんが『エンドフィールド』をプレイしていて、「ここが面白いな!」と感じる箇所があれば教えてください。

RUA氏:

いろいろあるんですが……「もっともここが面白い」という箇所でいうと、世界探索+工場要素の融合です。ここが一番我々の気に入っているところでもあります。実は、開発初期は世界探索と経営シミュレーション(工場)要素を別々に分けて遊ぶゲームだったんです。そこからいろいろ調整し、探索要素と工場要素がうまく融合したとき、このゲームは面白いものになると確信できました。

僕もよく日本のRPGを遊んできれいなエリアを訪れるんですが、ストーリーが終わったらそこを去らなければいけないし、基本的にもう来ることもないですよね。それがめっちゃもったいないと思ってしまって。でも工場要素があれば、そのエリアのストーリーが終わっていても、また戻って来る理由ができます。

かつてクリアしたエリアに戻って工場を建設して、アイテムなどを作成したりクエストをこなしたり、そのエリアの人々の幸福度を上げたり、あるいはその土地の鉱物などのアイテムを採取したりできます。そうした工場要素が、うまく世界探索と噛み合っています。つまり、エリアの一度目の訪問は世界探索のためで、二度目の訪問は工場建築のため。そのサイクルが面白くできたと感じています。

最初テクニカルテストを実施した時、ストーリー内容は7~10時間程度だったんですが、プレイヤーのプレイ時間がすごくて(笑)プレイヤーもこの融合を楽しんでもらったんだなと思い、嬉しかったです。

――世界探索と工場要素を連動させるのは大変だったのでは。連動のキーはなんでしょうか。

RUA氏:

良い質問ですね。実は最初はキャラクターがお腹を空かす、空腹要素を入れていたんです。ご飯を作らないといけない要素があり、そのために工場要素を活かす設計でした。ようするにサバイバルゲームですね(笑)

でも空腹要素は、探索を楽しむ上ではちょっと噛み合わなかったんです。広大な世界を探索したいのに、その途中でお腹が減ってキャンプに戻らないといけない。それがあまり良くなかったので、工場要素の報酬は主に「装備」にすることにしました。装備はバトルに必要ですし、一度作り始めると長くかかりますし、探索途中で工場に戻る必要もない。世界探索とのかみ合わせもいい。ということで、探索要素と工場要素の連動は、主に装備に担わせています。

でも僕らとしても、探索と工場の連動はもっとできると思っているので、常に面白いアイデアを追い求めています。前回のテストでも、工場の生産物をもっとバトルや探索に使えるようにしてほしいというプレイヤーの声がありました。なので、第二弾ベータテストでは「地域取引券」というアイテムを導入しています。地域建設のレベルを上げることで入手できるアイテムで、装備の製作や重要物資との交換、集成工業エリアの強化などに使用できます。

探索と工場の連動は常に模索しています(笑)まだまだ完璧ではないと思っていますが、『エンドフィールド』は長期運営型のゲームなので、今後のアップデートでそうした連動要素は入れていきたいです。

そもそも開発チームは“工場系”マニアだった

――ちなみに工場ゲームでいうと、『Factorio』や『Satisfactory』など偉大な先輩がいます。これらのゲームを遊んだことはありますか?

RUA氏:

……こういう工場ゲームがすごく好きで(笑)むしろ偉大な工場ゲームをプレイしたから、『エンドフィールド』を作りたくなったんです。影響を受けた作品を具体的にあげると『Factorio』や『Satisfactory』、『Dyson Sphere Program』、それと『デス・ストランディング』シリーズからも影響を受けています。そのほか探索と建築の要素を融合させた『V Rising』もとても参考になりました。

――工場ゲームを含めたいろんなゲームを勉強した上で、『エンドフィールド』を作っていると。

RUA氏:

そういったジャンルゲームの新作がSteamで出ると、みんなこぞってやるんですよ。さまざまなゲームの良いところを勉強したくて。ちなみに自分は、『マインクラフト』の工業MODと『Factorio』でベルトコンベアの制御など工場ゲームの基本を学びました。

――自分も同じです。『Factorio』と『マインクラフト』の工業MODから工場ゲームを学びました。ゲーマーには国境がないようで、何だか面白いですね。

RUA氏:

(笑) 一方で『Satisfactory』では、工場ゲームの要素を3D化した際にどうやってベルトコンベアを構築するか、建築物をどうしていくか学びました。

――たしかに、『エンドフィールド』の工場は、視覚的な面白さも実現されています。

RUA氏:

ええ。そういった面は『Satisfactory』から学びました。そして『V Rising』では、工場要素から装備を生むという発想があると気付かされました。そういう意味でも、工場で生み出した物をどう使うかという要素はかなり研究してきましたね。

――さまざまなゲームを研究されているということですが、『エンドフィールド』はほかの工場ゲームよりも「探索」のウェイトが大きいです。RPG要素も強いし、運営型ゲームですよね。それらの要素も含んだ工場ゲームはこれまでになかったので、自分達の道を作っていく必要がありますね。

RUA氏:

我々はクリエイティビティを第一に考えているので、そこに挑戦しがいを感じています。『エンドフィールド』の立ち上げは2022年でしたが、その頃はオープンワールドRPGがとにかく流行っていました。でも我々は、その流行に単純に追随してはいけないと考えたんです。画質のいいオープンワールドRPGを作るだけ、というのは違うだろうと。

だから、いろんなゲームのことを研究しました。少しマイナーかもしれないけれどまだ発見されてないゲーム要素を探し、勉強し、そうした要素を盛り込んだゲームを作ろうとしました。こうした挑戦気質は、我が社Hypergryphの社風だと思います。

――ということは、開発者のみなさんもゲーマーなんですか?

RUA氏:

ゲーマーです。ゲーマーじゃないとうちには入社できませんから(笑)

『エンドフィールド』ならではの体験とはなんなのか

――今は、基本プレイ無料RPGは戦国時代です。そんな中で『エンドフィールド』だからこそ味わえる、ならではの個性はありますか。

RUA氏:

世界観としてはSF+RPG要素ですね。惑星まで探索できる、SFの基本プレイ無料RPGはほとんどないと思っています。ほかの作品はもっとファンタジー寄りか、最近では都市系のゲームが多いかなと。またリアル風の世界とアニメグラフィックのキャラの融合も特徴ですね。今後リリースされていくかもしれませんが、現時点では我々の強みかなと思っています。

それと、『エンドフィールド』は4人パーティーなのですが、4人全員が一緒に戦うアクション戦闘システムも強みですね。他のゲームでは画面内に出るキャラは1人で、そのキャラを切り替える形式が多いです。そのシステムにおけるメリットもいろいろとありますが、我々はあえて4人全員が画面内で戦うシステムを特徴としています。それから、いわゆるサンドボックス的というか、自分の建築物などを置ける要素も特徴ですね。

――ちなみに『エンドフィールド』はプレイヤーから「オープンワールドゲーム」と呼ばれる時もあります。RUAさん的には、『エンドフィールド』はオープンワールドと呼ばれるのはYESですか、NOですか。

RUA氏:

あくまで僕個人の意見ですが……『エンドフィールド』がオープンワールドかと言われるとNOです。……が、プレイヤーたちにオープンワールドと呼ばれても、僕は怒ることはありません(笑)

――(笑)そもそもオープンワールドというワードの定義も曖昧ですしね。

RUA氏:

そうなんですよ。昨今のゲームは、世界が広いとオープンワールドと呼ばれがちですよね。みんながそういう認識をしているので、そういう認識を否定するのも難しいものです。一方でレベルデザインの面では、本作はオープンワールドとしては設計していません。コンテンツの密度を高くすることを、終始徹底しているので。

――たしかにオープンワールドといえば、広い代わりに何もないエリアなどもそれなりにあるイメージです。一方で『エンドフィールド』にはフィールド上には少し歩くだけで結構いろいろなものがありますよね。

RUA氏:

そうですね。我々は箱庭的と呼んでいます。一般プレイヤーには、オープンワールド的アプローチと箱庭的アプローチといっても、その違いを区別するのは難しいと思います。そもそも『エンドフィールド』のフィールドはシームレスですし、なおさらオープンワールドと呼ぶのも無理はありません。だから、オープンワールドと呼ばれることも……受け入れています(笑)

――このゲームは、ジャンル名といい、言葉で表現することが難しいことだらけですね。それが面白さなのかもしれません。

「戦闘の課題」と向き合って

――『エンドフィールド』では幾度もベータテストが実施されてきましたよね。その中で、どのような課題があり、どのように改善してきたか教えてください。

RUA氏:

最初のテクニカルテストは、今の仕様とまた違ったバトルシステムでした。ちょっとターンベースっぽさもあるものです。戦闘途中でポーズができたりもしました。その先頭ではタクティカル的な可能性が見えたんですよね。ただし一方で、課題も見えたんです。たとえば、その時の仕様だと、スキルを繰り出す際にどうしてもカメラを斜め上に固定にしないといけなかったんです。スキル発動時はカメラを操作できなくて、操作感としてあまり良いものではなかった。これが大きな問題でした。

もうひとつは、そうしたカメラの制限の影響もあり、道中の雑魚敵とのバトルがあまり面白くなかったんですよね。あんまり雑魚敵と戦いたくないプレイヤーが多くて。それも深刻でした。いいバトルシステムとは、爽快感があるから道中で雑魚敵とどんどん戦いたくなるものです。このままではいけないなと感じました。

なので、次のテスト(第一回ベータテスト)では、それまで採用していた戦闘を一度見直しました。タクティカル性については、戦技や連携技によって確保しつつ、アクションに寄せるなど、かなり模索しましたしね。

――自分もテクニカルテストでは雑魚敵は避けがちでした。ただ第二回ベータテストの戦闘はかなり気持ち良く、自然の道中の敵と戦いたくなる仕様でした。改善はうまくいったのでは。

RUA氏:

いい傾向だ!よかったです(笑)

また、第一回ベータテストで気付いたこととしては、工場のゲームプレイが一部のプレイヤーにとって難しすぎるということでした。工場ゲーム好きにはわかりやすいシステムだと思うのですが、第一回ベータテストでは参加者が多かったのもあってか、工場要素がわからないという声がかなり聞こえてきたんです。なので、チュートリアルが欲しいとか、簡単にしてほしいとか、スキップさせてほしいとか、そういう意見が多くて。

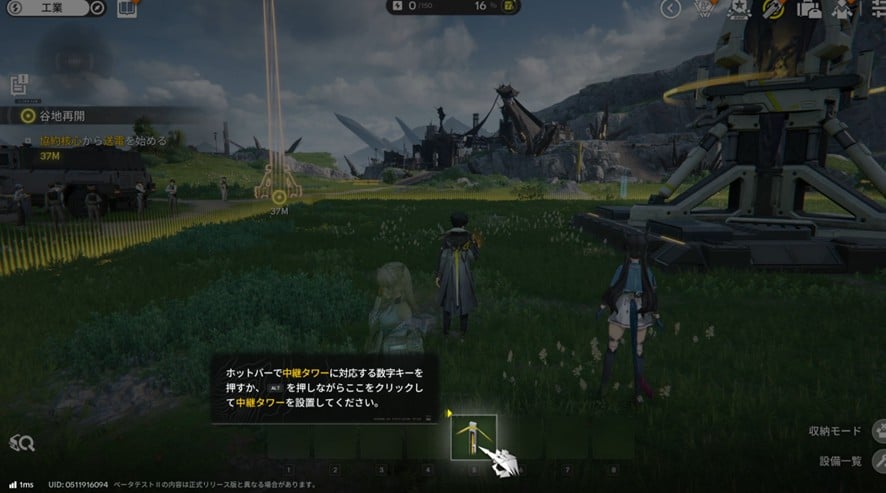

今年に日本に行って集団テストプレイを見る機会があったんですが、半分の人が工場要素のやり方が理解できていない様子だったので、チュートリアルを作り直さないといけないなと感じました。なので、第二回ベータテストでは、チュートリアルはかなり気合入れて再導入しています。

――たしかに第二回ベータテストの工場要素のチュートリアルでは、「ここにこれを建てるまで次に進みません」といったように、かなりしっかり誘導されます。

RUA氏:

我々は工場ゲームのコアゲーマーなので理解できますが、そうじゃないプレイヤーにとっては難しい。慣れてないプレイヤーにも遊んでほしいので、大きく見直しました。

重厚長大だけど、それも需要がある

――『エンドフィールド』を長い間開発してきて、苦しい時期もあったと思いますが、ゲームとして手応えをつかんだ場面があるとして、それはいつでしたか。

RUA氏:

最初のテクニカルテストです。実は、テクニカルテストやるまでは、プレイヤーがどういう反応するかわからなかったので、めちゃくちゃ不安でした。開発していると、「面白いはず」と思っていても、やりすぎてもうわからなくなってしまうんですよ。

プレイヤーは正直で、かつ厳しい。だから彼らの評価が信頼できるんです。最初のテクニカルテストで、コアプレイヤーから好意的な反応が多かったことは本当にほっとしました。もちろん、先ほど述べた戦闘含めていろいろな反応や課題があったんですが、探索+工場というアイデアは高く評価してもらいました。それが大きくて、この部分の軸はブレず進めていこうとなりました。

開発をしていると、「方向感覚」がなくなっていくんですよね。ぼんやりしてきて、どの道を、どの方向を進めばいいのかわからなくなる。だからこそ、テクニカルテストで探索+工場を高評価してくれたことによって進むべき道がわかり、それがとても励みになりました。

――『エンドフィールド』は、これまで出ている情報を見る限り、「しっかり時間をかけてプレイするゲーム」という印象です。いわゆる重厚長大というやつですね。一方で今の時代は「短尺で刺激のあるコンテンツ」が主流になっています。ショート動画含めて、さくっとアクセスできていっぱい刺激があるコンテンツが人気です。そういう意味では、『エンドフィールド』は時代の流れに反しているともいえますが……この点に不安はないでしょうか。

RUA氏:

……たしかに『エンドフィールド』は10分で軽く遊べるゲームではないことは、承知しています(笑)

――めっちゃ正直ですね(笑)ここは「短い時間でサクッと遊ぶこともできますよ」といった方がプロモーションになるのでは。

RUA氏:

嘘はつきたくないんですよ(笑)でもこういう重厚長大なゲームは、実は結構必要とされているとも思います。日本ではコンソールも広まっていてスマートフォンゲームは軽いゲームが多い認識です。

しかし、私たちは『アークナイツ:エンドフィールド』を単純に「短時間で気軽に遊べるゲーム」として作っているわけではありません。世界的に見ても、そして私たち自身も、より高品質で高い没入感のあるゲームを求めています。とくに中国のプレイヤーからは、そうしたゲームへの要望が非常に強いです。そのため、宣伝効果を狙うというよりも、プレイヤーが求めている“より深く没入できるゲーム体験”を提供することこそが、私たちの願いだと考えています。

また、中国では高性能なスマートフォンがすでに広く普及しており、ユーザー規模も大きいことから、従来はコンソールやPCでしか体験できなかった高品質のゲームを、スマートフォンでも好きな時に楽しみたいという声が多くあります。そのため、高品質で没入感の高いマルチプラットフォームのゲームを制作することは、とても重要だと考えています。

ちなみに、『エンドフィールド』はメインストーリー進行においてはしっかり腰を据えて遊ぶゲームではありますが、隙間時間に遊ぶようなこともできます。たとえば電車にいたり列に並んでいる時に、工場を見に行ったりだとか。軽めのタスク消化をするために遊ぶこともできますよ。

――ちなみに、いわゆるデイリークエストのようなものをこなすにはどれくらいかかりますか。

RUA氏:

その辺りはまだ現在調整中です。ゲームのデイリーなども含め、プレイヤーの遊び方や各種データを踏まえながら、今後も適切に調整していく予定です。Hypergryphはプレイヤーの声を聞く会社です。

――『エンドフィールド』の“しんどいところ”は、プレイヤーの声によって調整されていくと。

RUA氏:

もちろんです。我々はプレイヤーの意見をとても聞きます。ただどう取捨選択するかどうかは慎重に考えます。意見を全部取り入れられませんし、問題の根源自体の特定も重要です。いずれにせよ、みなさんが自分のペースで遊べるようなゲームにしていく予定です。

――ありがとうございます。どしどし意見言っていきます。ありがとうございました。

『アークナイツ:エンドフィールド』はPC/PS5/モバイル向けに、基本プレイ無料で配信予定だ。11月28日より、第二回ベータテストが開始される。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。