『Enemy Mind』 高難度ゲームを作ることを恐れた代償

横スクロールシューティングゲーム(以降STG)『Enemy Mind』は、2014年の今日において「オールドスクール」STGを体験するのにうってつけです。丁寧につくられたピクセルアート、そして『グラディウス』のオマージュといえるタイトル画面に、敬意と愛情を感じました。残念ながら、そのオールドスクールSTGという伝説のもう一人の立て役者であるSTGファン、すなわちいわゆる「シューター」への配慮を欠いておりますが、これからSTGを始めようと思うゲーマーにはおすすめといえます。定価10ドル。プラットフォームはPC(Windows)です。

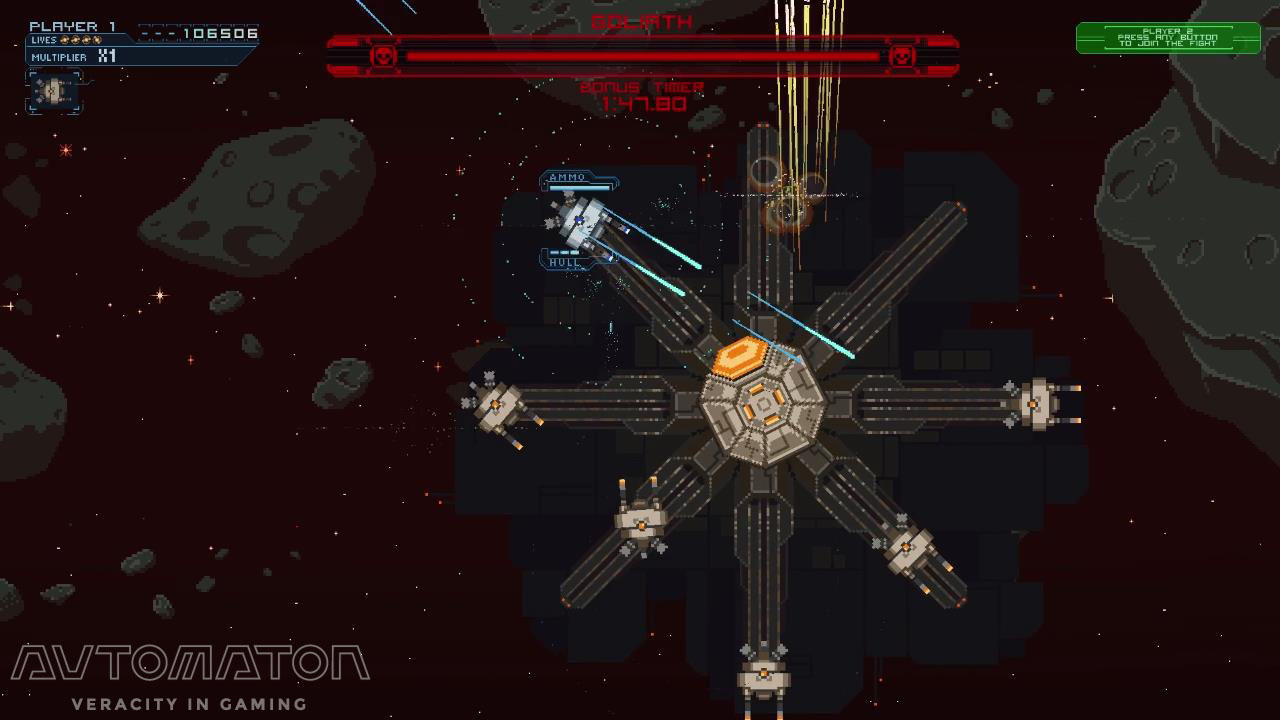

ゲームは8方向レバー+ボタン2つ。人類軍とエイリアン軍が交戦するまっただなか、右へ右へと強制スクロールするトラディショナルな横STGです。最大の特徴は「憑依ボタン」。精神波を飛ばして敵に憑依することで、弾切れを防ぐとともにライフを回復します。

この憑依ボタンがゲームの中心です。先述したとおり、攻撃や防御にくわえ、ステージ中のギミックを突破する鍵となります。また、憑依した自機=敵の残留思念がメッセージとして表示されるなど、ゲーム背景を説明する材料にもなっています。憑依ボタンがゲームプレイとストーリーを親密に結びつけるとともに難度を下げ、STGに不慣れなゲーマー、いわゆる新規層にも最後までゲームを体験させる工夫として働いています。

それぞれライフ数・弾数・攻撃方法が違うので、新しい敵の出現に期待が高まる。

過保護にこしたことはない

先述した工夫にくわえ、復活地点・得点システムも、プレイヤーの成長をうながすようサポートしています。

ステージは複数の短いWAVEで構成されており、ミス時・コンティニュー時はそのWAVEの最初からリスタートします。いわゆる復活地点を頻繁にもうけることで、パターン構築の楽しさをそのままに、再挑戦への不快感を軽減するのに成功しています。

完全覚えゲーとなるが、WAVEが短い=復活ポイントが多いので、パターン構築はさほど苦にならない。

花火のようなめでたさが好印象。

得点システムは、被弾せずに敵を撃破しつづけると倍率が上がる仕様です。危険な状況を回避すればするほど得点が増えるようになっています。得点はプレイヤーの腕前をリアルタイムに評価する要素なので、成長への正しい道しるべとして機能しています。

このプレイヤーへの徹底した配慮は、ジャンル全体にはびこる、高難度をよしとする風潮と真逆にあります。その心配りは賞賛しますが、筆者は少し気にかかります。挑戦する機会を奪ってしまったように感じられるのです。

「優しさ」と「易しさ」のさかい目

リスクとリワードのかけひきがない得点システム。散発的な敵編隊。ライフ制。コンティニュー時もWAVEからリスタート。これら新規層への手厚い配慮が、ゲームクリアはもはや必然のレベルにまで難度を下げていますが、同時に、困難に立ち向かい勝利したという達成感をそこなっています。

率直に話しますと、『ゼビウス』を16面突破できる程度の平均的な腕前である筆者にとって、4面ボス、ラスボス前WAVE、そしてラスボス以外はすべて消化試合でした。

「厳しさありきの優しさ」はわかりますが、厳しさのない「優しさ」は挑戦のしがいがない「易しさ」にしかならず、達成感は小さなものになってしまいます。その厳しさを決めるのはゲーム難度とプレイヤーの腕前ですが、不幸なことに、本作の難度は1種類しかありません。

つぎつぎと憑依してそれらの攻撃をやりすごすボス戦は、このゲームで数少ない「興奮できる」時間だった。

プレイヤーの成長を信じた高難度ゲームを

もちろん、難度が1種類しかないゲームはたくさんあります。『スーパーマリオブラザーズ』もその一つです。しかし、続編が出るたびにその難度は調整されており、それは訴求対象となるプレイヤーの「成長も想定した」範囲の難度です。

本作でメーカーが想定した訴求対象とプレイヤーの不一致が生まれた原因は「オールドスクールSTG」推しにあります。トレイラームービー、チップチューンBGM(フルトラック試聴可能)、そしてSteamの商品説明から感じ取れる敬意は、当時を知るシューターへの訴求力として働きます。しかし、このゲームが敬意をささげる『グラディウス』が、3作目で「伝説から神話へ」となってから25年もたっています。『Enemy Mind』は、昨今のゲーマーの腕前を想定していませんでした。

伝統とは火を守ることです。灰を崇拝することではありません。メーカーは誰にその火を受け継がせるつもりだったのでしょうか。おそらく、かのオールドスクールSTG伝説を耳にしたことはあるが触れたことはない新規層に向けたものと筆者は考えます。魅力あるストーリー展開を堪能できるように用意されたさまざまな配慮は、初めていどむ「STG山」としておすすめできます。

その上で、もうすこし高い山を探しているゲーマー――たとえば、四半世紀の時とともに"成長した"ゲーマー――の挑戦心を、このゲームをつうじて満足させてほしかった。それが私の偽らざる本音です。得点システム・ライフ制・敵編隊の構成を再調整した高難度モードがあれば、はてしなく続く困難への挑戦、ネバーギブアップと発破をかけてくるSTG山脈(または底なし沼)へいざなうことができたでしょう。

画像は公式サイトにあるスコアランキング。07/11時点、筆者がアーケードモードのトップだ。(ボスラッシュモードは2位)

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。