『NightCry』レビュー、『クロックタワー』の精神的続編という作家性に置き去りにされた悲劇の完成度

一世を風靡した古典テイストと懐古趣味を刺激するゲームデザインを貫いており、『クロックタワー』の精神的続編というテーマに関しては完璧の着地点といえるだろう。しかし、プロジェクトが本格始動してからわずか1年余りでのリリースは、さすがに些か性急ではなかったのだろうか。

『バイオハザード』と並んで90年代にホラーゲームの代名詞とまで謳われた『クロックタワー』の発売から早20年。今年3月、その精神的続編となるクリックポイントアドベンチャー『NightCry』が、PC向けに発売された。開発を手がけたのは、『クロックタワー』シリーズの生みの親として知られる河野一二三氏率いるヌードメーカー。インディーゲーム企画「Project Scissors」として2014年に製作が発表され、昨年2月にKickstarterで30万ドルを超えるクラウドファンディングに成功したタイトルだ。その期待どおり、一世を風靡(ふうび)した古典テイストと懐古趣味を刺激するゲームデザインを貫いている。精神的続編というテーマに関しては完璧の着地点といえるだろう。

開発元: ヌードメーカー

販売元: PLAYSM

発売日: 2016年3月29日

価格: 2480円

しかし、プロジェクトが本格始動してからわずか1年余りでのリリースは、さすがに些か性急ではなかったのだろうか。メディア向け完成披露会でも、予算不足や納期に間に合わせる都合上、妥協せざるを得なかった点は決して少なくなかったことが赤裸々に語られていた。案の定、早期アクセスレベルといっても過言ではないくらいに、演出上の不具合や作り込みの甘さ(記事を執筆した発売当初)を露呈していることは否めない。以下、筆者が河野氏のルーツといえる初代『クロックタワー』と続編『クロックタワー2』の大ファンであったことに加えて、パブリッシャーからプロダクトキーの提供を受けてのレビューであることをあらかじめ明記しておく。

『NightCry』は、『クロックタワー』の精神的続編という触れ込みどおり、「シザーマン」を彷彿とさせる敵キャラクター「シザーウォーカー」や、洋上に浮かぶ豪華客船という逃げ場のない舞台など、完全な閉鎖空間で“巨大なハサミを持った不死身の怪物”に追いかけられる恐怖をトラウマティックに再現した古き良き時代のホラーゲームだ。共同製作者に、映画「呪怨」シリーズをはじめ数々のホラー作品を手がけてきた清水崇監督を迎えたほか、『サイレントヒル』シリーズで知られる伊藤暢達氏がクリーチャーデザインを担当したことでも一躍脚光を浴びた。

超自然主義に基づく理不尽な死の遺伝子

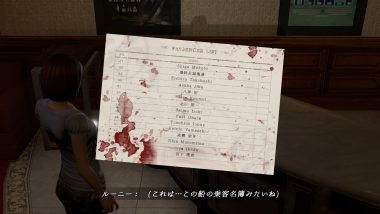

本作の物語は、豪華客船オシアネス号を舞台に、3人の主人公によるアンサンブル・キャストで描かれる。玉の輿を狙ってクルーズに参加したミーハー大学生の「モニカ・フローレス」、ダイエットに失敗中のオカルト大好き文化人類学者「レナード・コスグローブ」、ある事件をきっかけに希死念慮を抱く“死にたがり”の「ルーニー・シンプソン」。プレイヤーはチャプターごとに異なるキャラクターの視点から、大量殺人と怪奇現象の真相を探ると共に、呪われた閉鎖空間からの生還を目指すことになる。なお、「ルーニー」のラストネームが『クロックタワー』と『クロックタワー2』の主人公「ジェニファー・シンプソン」と同じだが、直接関係はない。

基本的なゲームデザインは、上記の過去シリーズと大して変わらない。丸腰かつ戦闘経験もない非力な主人公たちをクリック&ポイント形式で間接的に操作する中で、「シザーウォーカー」に遭遇していない通常の状態である「探索モード」と、謎解きパートの静寂を破って殺人鬼が乱入する「逃走モード」が切り替わりながら進行していく。ストーリーには多くのブランチポイントとマルチエンディングが用意されており、キーアイテムの入手状況やクリックしたオブジェクトなど、攻略プロセスによってその後の展開が多様に分岐する。なお、過去作にはなかった便利な機能「フローチャート」が追加されたおかげで、ゲームオーバーになっても任意の分岐点から再開できるほか、シナリオ分岐のトリガーとなるフラグを簡単に確認できるようになった。

ゲーム中、ライトを点けずに暗い部屋へ入ったからと問答無用で殺されたり、逃走中に奇抜な発想で間違った場所に隠れてひき肉になったりと、「Dead End」の表示と共にいきなりゲームオーバーになることがある。こうした理不尽な死に様も元祖譲りのイジワル仕様といえるだろう。また、本作にはところどころに説明なしのミニゲームが仕掛けられており、失敗するとプレイヤーは死ぬ。たとえば、迫り来る「シザーウォーカー」をクローゼットでやり過ごしている最中には、画面に心臓のアイコンが表示されチョロチョロと動き回る。これは息を潜める緊張感をアクション要素にしたもので、すかさずマウスを重ねて追従しなければ見つかって殺されてしまう。

このほか、暗いエレベーターに乗っている時や、呪われた人形にハグされそうになった際など、急に三角形のエクスクラメーションマークが出現することがある。相変わらず何の説明もないが、適切な対応をしないとプレイヤーは死ぬ。こうしたバリエーション豊かな死亡シーンには収集要素があり、コンプリートすると実績が解除される。何かあったらとりあえず死んでみるのも一興だ。

現代版『クロックタワー』として時代の変化を感じさせるのが、キーアイテム「スマートフォン」の存在だ。本作のゲーム進行は特定シーンごとにオートセーブされるが、そこら中に用意された充電台に「スマートフォン」をセットすることでも手動で記録できる。電気が通っているはずもない無人島にまで設置されているという親切仕様だ。また、ライト機能が従来の懐中電灯の代わりとなるほか、謎解きの手段にSNSの利用を組み込んだ演出も実に現代的といえる。各チャプターで操作キャラクターが異なるといっても、ほぼ同時刻における別の場面を映しているので、「スマートフォン」を使った通話やSNSによる情報共有も攻略の上で重要な鍵を握る。しかし、特定の状況下におけるフラグとしてしか機能せず、「シザーウォーカーなう」などと自由に“ツイート”できるわけではない。ちなみに、待受画面の現在時刻は、現実の時間とシンクロしている。

『NightCry』の全体的な作風は、不死身の殺人鬼が近くにいるという恐怖感の演出だけでなく、死にいたる怪奇現象やオカルト思想の存在にフォーカスしていることから、単なるサイコホラーというよりは、忠実に原点回帰した古典ホラーといえる。原点となる『クロックタワー』は、イタリアのホラー映画「Phenomena」をモチーフにしており、「シザーマン」の猟奇殺人に加えて、時計塔屋敷の家系にまつわる怪奇現象を前面に出していた。一方で、続編の『クロックタワー2』は、“巨大なハサミを持った不死身の怪物”の再来が招く非日常化を描いたサイコホラー作品である。本作は、クリック&ポイント形式によるレトロなホラー体験というゲームデザインのみならず、黒魔術や新興宗教の要素をふんだんに散りばめた超自然主義からも、『クロックタワー』の精神的続編であることがうかがえる。

やりたいことだけ先行した悲劇の完成度

モニカのおっぱいがやたら不自然に揺れることを差し置けば、拙劣なグラフィックや粗末なコリジョンは、インディーゲームならではの愛嬌として見過ごせる。声優陣を用意しておきながら全編フルボイスによる演出ではなく、カットシーンのみ音声が収録されていることも、予算や時間の都合という言い訳が通るだろう。しかし、フルボイスのシーンにリップシンクすら実装しないのはいただけない。餌を乞う金魚のように高速で口パクする場面もあるが、カットシーンの多くではキャラクターは口を閉じたまま喋り続ける。また、ムービー以外の会話パートに音声を入れないのなら、ダイアログボックスを使わない台詞表示にこだわる意味は何だったのだろう。それでいて文字送りすらできない。内容によっては表示が早すぎたり遅すぎたりしてストレスがたまる。極めつけは、音声が入っていないのにキャラクターは身振り手振りのジェスチャーで感情表現をしようとするところだ。有名声優を起用しながら全編フルボイスに仕上げなかったことが悔やまれる。

特筆すべきは、『クロックタワー』のゲームデザインをそのままに、3Dグラフィックへ進化したことで圧倒的に複雑になったカメラワークだ。はっきり言って、『NightCry』のゲームとしての評価を底辺にまで貶めている諸悪の根源である。本作におけるカメラワークは、「探索モード」では完全な三人称視点、「逃走モード」では主人公を背後から追従する視点で映し出している。どちらもキャラクターに連動してカメラも移動するのだが、この演出技法はポイント&クリック形式のゲームとすこぶる相性が悪いように感じる。カメラが移動する度にクリックしていた元の位置も変わるために、キャラクターを画面外の位置に移動させる際には、カメラに合わせて延々とクリックを繰り返さなければならない。特に画面手前に移動させる時は、クリックできる範囲が狭いために煩わしさが増す。また、螺旋階段や曲がり角など、遠目の演出でクリック場所の判定が曖昧な場面も目立つ。慣れない内は、「シザーウォーカー」から追われている際に、明後日の方向に走って死ぬという珍プレイも決して少なくなかった。

もちろん、「逃走モード」では右クリックでいつでも背後を確認できることなど、カメラがキャラクターを追従することで得られる臨場感もある。しかし、そうしたカメラワークによる演出を優先したいのであれば、従来どおりのポイント&クリック形式ではなく、WASDキーで直感的に移動できるアクションゲームにした方がよかったのではないだろうか。この不快感に拍車をかけるのが無駄に広いマップである。オシアネス号の中には、ブティックと倉庫とトイレ以外はひたすら長い廊下しか存在しないフロアもあり、その他のデッドスペースには何が詰まっているのかと船のデザイナーに小一時間問いただしたくなる。頻繁に切り替わるカメラアングルのせいで迷子になりやすいだけでなく、長距離をふらつくように走る移動速度の遅さのあまり、もはやモニカのおっぱいしか目に入らなくなる。

どれだけ手に汗握る恐怖体験を演出できたとしても、操作性が原因でプレイヤーをたびたび現実へ引き戻してしまっては興醒めである。操作に難があるからこそ怖いのが『クロックタワー』の持ち味だと、懐古主義を振りかざす声もあるかもしれないが、本作をホラーゲームというより“ただストレスを感じる作業”に貶めている要因は他にもある。インターフェイスを含めた細かなメカニックの作りこみがとにかく粗雑で不親切。現在はパッチの適用で解決済みだが、発売当初は画面内でゲームを終了することすらできなかった。

また、インベントリのアイテムを使用する時が最もフラストレーションを感じる。キーアイテムは一部を除いてほとんどがその場で使えるものではなく、対象のオブジェクトにアイコンをドラッグして使用する。しかし、クリックの判定が曖昧なのか定かではないが、たびたび「ここでは使えないようだ…」という台詞とともに空振りが起きる。(記事を執筆した当初に発生していたバグで、現在はパッチにより修正されているとのこと)。とりあえず発売して後から直すという対応は、現代のゲーム業界において決して珍しいことではないが、修正前にクリアして再プレイしないユーザーにとっては悪い印象しか残らない。

総評

全体を通して、古典ホラーを追求したエンターテイメントとしては、確かに原点の精神を継承した珠玉の逸品だが、作家性に技術面が置き去りにされた悲劇の完成度が全てを台無しにしているように感じた。そのせいで、著名クリエイターのネームブランドや仰々しいキャッチフレーズだけが独り歩きしてしまったようにも受け取られ兼ねない。原点である旧シリーズ(河野氏が製作に携わっていない『クロックタワーゴーストヘッド』と他社IPとなった『クロックタワー3』は除く)の大ファンだっただけに、かゆいところまで手が届いていない完成度の低さに、正直なところ失望した。もちろん、『NightCry』があくまでも懐古趣味のインディー企画であるという出発点を忘れてはならない。予算や時間の都合上、トリプルA級タイトル並のゲーム体験は期待できないのは当然だろう。

しかし、インディー企画という前提が作り込みの甘さに対する免罪符になるわけではない。前述した指摘点以外にも、カットシーンで字幕がずれることが多かったり、モニカが落としたネックレスを手がかりに本人を探したら、何故かネックレスをしたままだったり、座っていたと思ったモニカが直後のカットシーンで気を失っていたりと、例を挙げればきりがないが、とにかく細かなところで粗が目立つ。開発途中で大幅に作りなおしたというグラフィックは劇的な改善が見られるが、一見バグかと思ってしまうような不自然な会話シーンのインパクトで影が薄れてしまう。また、蛇足かもしれないが、「ただ静かに静止している」「話を話している」といった稚拙なテキストも“頭痛が痛い”。これらを踏まえて、インディーゲーム愛好家や従来のシリーズファン以外におすすめするのは些か心苦しい。

ゲーム内だけでは補完しきれない物語の真相や、クリアすれば分かると語られていたタイトルの由来など、作品が持つメッセージの不完全性はプレイヤーの感性が補うものだ。それだけに、クリエイターが注ぎ込んだ「インディーズは諦めることを知らない」という『クロックタワー』への想いを余すところなく堪能できるよう、せめて細かいところまで諦めずに作り込んで欲しかった。一方で、「クロックタワーのファンがプレイした時に、良くも悪くもクロックタワーらしいと思ってもらいたい」という河野氏の言葉どおり、ノスタルジックな心を鷲づかみにする作風は期待を裏切っていない。身の毛もよだつような恐怖体験と表現すると少々語弊があるが、「午後のロードショー」を撮り貯めるようなB級映画フェチや、「死霊のはらわた」(サム・ライミ監督は本作の完成に際しメッセージを送っており、スペシャルサンクスにクレジットされている)のようなカルト映画の愛好家なら、間違いなく記憶に刻印される作品だろう。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。