『Prey』レビュー。傑作の冠を逃した「ボタンの掛け違え」

『Prey』というゲームをプレイしてもっとも印象に残るのは、「高い理念」「優れた表現力」「ゲームプレイについての理解」、そして「その全ての局面において発生しているボタンの掛け違え」だ。

もしあなたが、デザインコンセプトがしっかりしていると評判のブランドの、それなりに高級なシャツを買ったとする。そのシャツはボタン一つ一つの色が全て違い、それを掛ける穴には番号がふられている。付属しているマニュアルには、どの色のボタンがどの穴に対応しているのかが細かく指定してあるが、その指定どおりにボタンをはめたところ、掛け違いが発生していることに気付く。貴方はマニュアルをもう一度見直すが、間違いはない。違和感を覚えながらもマニュアルに従う。「きっとマニュアル通りに着れば、最終的にはちゃんとしているに違いない」。貴方はそのまま服を着て鏡を見るが、やはり明らかにおかしなシルエットのシャツを着た人物がそこには写っていた。そして貴方はこう思うのだ。「これはマニュアルが間違っているのかもしれないし、あるいはそもそもこういうデザインの服なのかもしれない。もしかしたら、これをおかしいと思う自分の感覚こそおかしいのではないか」と。それはそれで納得がいく結論なのかもしれないが、おそらく心の片隅できっとこうも感じるはずだ。「自分が求めていたのは、上から整然とボタンがは掛けられた、美しいシルエットのシャツだった」。

『Prey』というゲームをプレイしてもっとも印象に残るのは、「高い理念」「優れた表現力」「ゲームプレイについての理解」、そして「その全ての局面において発生しているボタンの掛け違え」だ。

誤解を産まないように先に述べておくと、今作は稀有と呼んでもいいほどユニークな作品であり、プレイすべきゲームではある。もしかすると、そのゲームの部品一つ一つにおける全ての要素がどこかずれてしまっているのは、そもそもそういう設計なのかもしれないし、おかしいのは自分の感覚の方かもしれない。しかし心の片隅でこうも感じる。「プレイヤーも、もしかしたら制作者も、この掛け違えを求めていなかったのではないか」と。

2032年3月15日朝、プレイヤーキャラクターである科学者モーガン・ユウの起床から物語は始まる。ユウは兄であるアレックスの招聘を受けたかたちで、トライスター社に所属することになる。だがユウは勤務初日、ある実験の被験中に、担当の科学者が非定型の黒い物体に襲われるのを目撃。意識を失ったユウが次に目覚めた時、そこは2032年3月15日朝の自室からのリスタートだった。モーガン・ユウはある理由から同じ日付を繰り返し経験させられており、地球だと思っていたその場所はタロス1という名の宇宙ステーションだった。

実に魅力的かつミステリアスな物語の導入である。プレイヤーは最序盤から失った自分のアイデンティティを取り戻すために、タロス1で謎の生命体ティフォンと戦い、逃走しながら物語を進めていくことになる。ある種のミステリー要素を多く含んだ今作では、ゲームプレイ部分も実に良く作りこまれていて、いわゆる閉鎖空間におけるフリーロームゲームの最先端を確実に走っている。たとえば入るためにカードキーが必要な部屋がある場合、カードキーを探す方法もあれば、ハッキングで扉を開けてしまう方法や、足場を作って上から入る方法、擬態化能力を使って小さい物質に変化し隙間から進入する方法がある。ほかにもダクトを使って入ることもできるし、殺傷能力の無い矢をボタンに当てて入ることも可能だ。その上、無理をしてその部屋に入る必要すらない場合も多い。プレイヤーが何もせずスルーするという結果を含めて、アプローチの方法は異様なほど多様に用意されており、個人の嗜好やその時の状況に応じて切り替えられる。

実に魅力的かつミステリアスな物語の導入である。プレイヤーは最序盤から失った自分のアイデンティティを取り戻すために、タロス1で謎の生命体ティフォンと戦い、逃走しながら物語を進めていくことになる。ある種のミステリー要素を多く含んだ今作では、ゲームプレイ部分も実に良く作りこまれていて、いわゆる閉鎖空間におけるフリーロームゲームの最先端を確実に走っている。たとえば入るためにカードキーが必要な部屋がある場合、カードキーを探す方法もあれば、ハッキングで扉を開けてしまう方法や、足場を作って上から入る方法、擬態化能力を使って小さい物質に変化し隙間から進入する方法がある。ほかにもダクトを使って入ることもできるし、殺傷能力の無い矢をボタンに当てて入ることも可能だ。その上、無理をしてその部屋に入る必要すらない場合も多い。プレイヤーが何もせずスルーするという結果を含めて、アプローチの方法は異様なほど多様に用意されており、個人の嗜好やその時の状況に応じて切り替えられる。

また、同じように敵性生物であるティフォンや、ティフォンに操られた人間、タレットやマシンなどの機械に対しても対抗するアプローチは多い。たとえば鈍器が弱点である敵に対しても、ただ鈍器で殴るよりは「グルーガン」という銃器から撃ち出される粘着性物質で敵を固めてから殴る方がダメージ効率がよいなど、順番や組み合わせも重要な攻略要素だ。機械の敵はマシンマインドと呼ばれる能力でジャックすれば勝手に敵と戦ってくれるし、EMP爆弾で無力化することもできる。敵によって行動パターンや弱点が違うが、敵をスキャンするサイコスコープでリサーチをかけることによって、より効率的な攻撃方法も教えてくれる。戦わないという選択肢を含めて、ほぼ自由な行動が許されており、攻略のパターンはプレイヤーのクリエイティビティ次第では無限だ。『Prey』は「オープンワールド系ゲーム」の対ともいえる「限られた空間の中での、同一の結果に向かう過程と方法論の自由」に主眼が置かれている。同系列のゲームの中でも際立ってよく練られており、没入感も高い。限りなく傑作に近い場所にいるゲームだ。しかし、やはり断じて傑作ではない。

世界観・ストーリーテリングの掛け違え

本作品の世界観の大きな特徴に、ジョン・F・ケネディの暗殺が失敗した世界線の採用がある。1963年にダラスで暗殺されたこの第35代大統領は、確かに宇宙開発にかなり意欲的な人物であり、アポロ計画の強力な推進者でもあった。また、陰謀説の類ではあるが、暗殺の原因として地球外生命体の存在の公表の決断があったとされ、暗殺時にスーツのポケットにあったケネディメモにはその内容が記されていたというタブロイド的な説も根強く残る。したがって、もしケネディが暗殺されていなければ宇宙開発やそれに付随した科学技術の発達が今よりも進んでいるだろうという仮説を立てるのは、サイエンスフィクションの流儀として違和感はない。しかし、もし仮に制作者が、ケネディが存命なら今よりも科学技術が発達していたというif世界観を構築したいのならば、時代設定が2032年(おそらく劇中は2035年程度だと思われる)というのは実にちぐはぐである。

確かに2032年は、そう遠くない未来といえるだろう。しかしifの世界線の中で物語を構築するなら、その前提として時代は現代か過去でなければ、説得力を持ち得ない。一年でも、いやたった一日でも未来の世界を舞台にしてしまえば、ケネディが暗殺された我々の世界線であっても、その間にどんな技術的なブレイクスルーが起きているのかを誰も予測できないからだ。現在できていないことをできている、つまり確実な比較対象がある世界観にするからこそ、もしそうでなかった場合というif設定は生きるのである。時代設定を2017年の現在、あるいは過去にしてしないのであれば、それが2132年でも2232年でも大きな違いはない。つまりケネディが暗殺されなかったという設定自体が、その時点で完全に意味を喪失している。折角の魅力的な設定を、故意ではないかと思わせるほど綺麗に壊している。

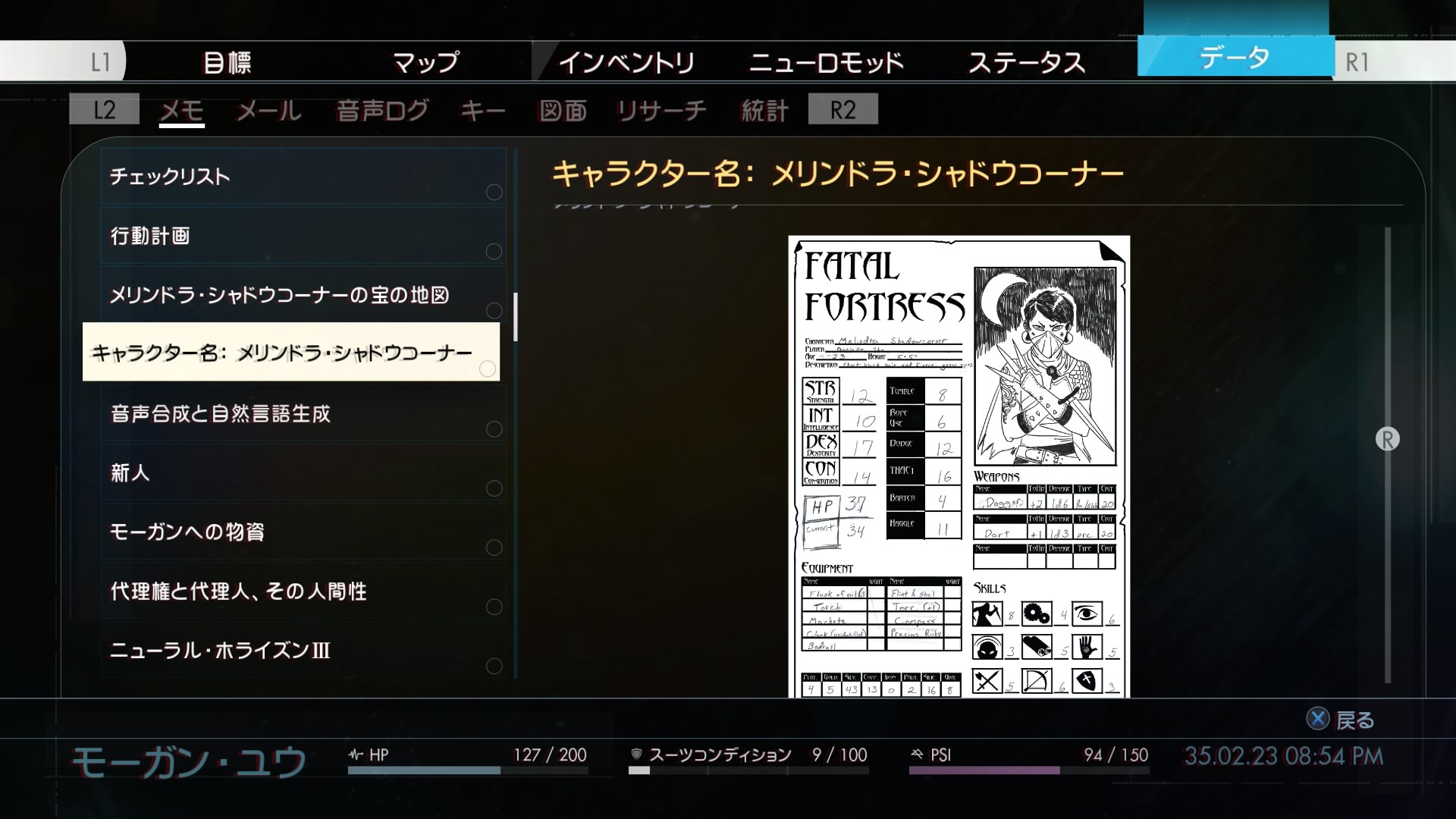

また、ストーリーテリングの手法に関しても実はかなり独特だ。ゲームプレイ全般において、実はプレイヤーを牽引する強い動機づけとしてのストーリーが存在しない。敵対生物ティフォンの正体など、確かにいくつかの大きな謎はあるのだが、本筋の物語はティフォンによって壊滅的な打撃を受けている現状でどう生き残るかという現実対応型のストーリー展開となっており、そのほとんどが単調なお使いに近く魅力的ではない。どちらかと言えば、もうほとんど死に絶えてしまっているタロス1のクルーのメールやオーディオログ、死体の状況から、「過去この場所でなにがあったのか」「この人物はどの場面でどう動いていったのか」という状況を脳内補完すること自体をストーリーに組み込んでいる。

ただし、それらは『The Elder Scrolls』シリーズや『The Witcher』シリーズの世界においてある書物のようなものではない。当該ゲームの世界観をより深く理解するための道具ではなく、世界観の補完をストーリーの目的としているといった点で、どちらかといえばその方法論は「ウォーキングシミュレーター」のそれに類似している。そのジャンルの多くの作品が、密閉された場所で起こった出来事を小さなTIPSから読み解いていく形式を採っているが、『Prey』はまさにそれだ。公式ではないにせよ、直系の前作ともいえる『System Shock 2』や、類似性を指摘されがちな『BioShock』でもオーディオログによるストーリーテリングはあったが、本作の物語進行はより通信に重きを置いている。ほとんどの場合オーディオログではタロス1のクルーの生活感や人間関係、趣味嗜好など、プレイ中あらゆる場所に溢れ出して来るかつてそこにあった人間生活の残滓の表現に使われている。

それは決して悪い意味ではなく、むしろそこから世界観をプレイヤーサイドで再構築すること自体が本ゲームの主軸であり、地味ながらもメインストーリーの引きの弱さを充分に補完するに足る内容といえるだろう。ただし、何の情報も無しに初見でこのゲームを進めた場合、タロス1をくまなく探索して世界観の補完をすることこそがこのゲームの醍醐味であるということに気付いた中盤ごろに、突如ゲーム自体がその行為を拒否する。それが本作においてプレイヤーが感じるであろう、もっとも大きなボタンの掛け違えの1つである。その原因となっているのが、大量の敵の再配置による難易度の急激な上昇だ。無論、すでに主人公の装備も揃い、敵との戦闘自体もある程度はこなせるようになってはいるのだが、中盤に入った瞬間に無駄に探索をするという行為が、物量的にも精神的にも厳しくなる。一概には言えないとはいえ、再配置された敵の数の多さと物量の数の見合わなさに、初見ではどうしても出来る限り戦闘を避ける方向が最善手と考えざるを得なくなる。その時点でこのゲームの醍醐味の1つである、探索による世界観の補完は事実上終わる。「クルーたちの生活、思想、行動の抽出が非常に面白いと思った瞬間に、それを妨害することになんの意味があるのか。『Prey』というタイトルが常に持つ、制作者とプレイヤーの感覚の解離、これもまたその一例だ。

ゲームプレイングの掛け違え

前述したように、中盤からのゲーム難度の急上昇は、ゲームプレイ部分にも影を落とす。序盤、比較的上手くいっていたゲームプレイの静と動のバランスが崩壊することによって、『Prey』というゲーム体験でもっとも肝になる攻略方法の考察をしている余裕が徐々に削られていくのだ。1フロアに大量に出現する敵の圧倒的物量への対応に追われ、物資や体力、アーマーの余裕がなくなる精神の疲弊は、ゲームプレイの発想力をフル活用できる弾力性に富んだ充実した時間を、一気に雑で義務的なものに変化させる。閃きや思いつきを実践して失敗や成功していくといった、自身のクリエイティビティを駆使する攻略のカタルシスや喜びは、目の前の案件の処理に忙殺されて自分の輝きを失っていくサラリーマンの生活ようにその色合いを急激に灰色に変えていく。個人的には興味深い現象だと思うが、この乱暴な難易度の上昇は、プレイヤーの目的意識を剥ぎ取りつつも没入感だけはそのままキープしてしまっており、その結果プレイに強い疲労感だけが残ってしまう。

また、それはただ単に難易度が高いという問題ではない。手法が物量による空間制圧になってしまっているという、「難易度の上げ方」の問題だ。局面にもよるが、中盤以降のタロス1は、まるで一体多数の戦場だ。気を抜くと四方八方を敵に囲まれてしまい、プレイヤーほぼなすすべないままリスタートの画面へと引き戻される。手に持ったレンチで大量の敵と戦うのは困難極まる。ここで重要なのはレンチだけで戦うのが困難(不可能ではないにせよ)であるという単純な一面ではなく、大量の敵との遭遇戦の頻発により、『Prey』最大の特徴であるプレイの自由度や、プレイヤーの想像力の実現が可能な弾力性のある面白さ、一種の謎解きのような過程の楽しみ方を途絶えさせてしまう点である。前述の探索による世界観の補完の楽しみと同時に、結果に向かう方法論を見つけ出す楽しみという『Prey』というゲームを形作る最も重要なファクターが、単なるレベルデザインの凡ミスだけで損なわれてしまう。小さくも重要なゲーム作成に対する考え方のズレの積み重ねは、やはり『Prey』というゲームを傑作から遠ざけるようと働いていると言ってもよいだろう。

リプレイ性の掛け違え

ただし、ある一点さえ改善されていれば、『Prey』を傑作と呼べる可能性はまだあった。今まで論じてきた数々のずれの中でも、特に中盤以降の難易度の上昇と敵の密度は確かにこのゲームにネガティブな作用を及ぼしているが、再度ゲーム内を検証してみたくなる強い動機とも成り得る。エンディング後に、もし仮に周回要素がありさえすれば、もしかしたらプラスに転じていたかもしれない。というより、そもそも一周目のゲームデザインに関しては、周回を想定しての難易度かつボリュームだと考えるのが妥当とさえ言える。ほぼ何も分からない所から始まり、親切とは言えないチュートリアルを通じたら、あとはほぼ独学で学ばなければならないゲームシステム。必死に攻略したあとに簡単に開くことが分かった扉、敵が多すぎて無視した扉もあるだろう。サイコスコープでのティフォン解析も、おそらくコンプリートできていないはずだ。タロス1でのクルーの生活の息づかいと残り香を確認した上で、動きを完全に把握する前に始まる断続的なティフォンとの遭遇戦闘。無論すべてのスキルのアンロックも出来ていない上に、その効果も試せていない。そしてもしかしたらエンディングに関わる、あるいはそれを示唆した内容のアーカイブが、作中にはあったのかもしれない。

たとえば、モーガン・ユウとアレックス・ユウ兄弟両者の部屋の中、ご丁寧に写真付きでおいてある「唐詩選」内の「登鸛鵲楼(かんじゃくろうにのぼる)」は、より遠くを見渡すため、さらに高い場所に上ろうとする。つまり立脚する立場や位置によって物事の見え方が違うということを歌った内容で、同じく本編中にでてくるウィリアムブレイクの「The Fly」は、自身の立場を蝿の立場になぞらえた同じ生物としての共感を歌っている。これらは両者ともエンディングをみた後だからこそより深く本作のテーマに関わる内容であることが理解できる。あるいは1周目では単なる強敵だったナイトメアが、2周目ではその存在自体の意味合いが違って見えてくるのも興味深い。おそらく探せばまだまだ検証の余地があるだろうタロス1は、やはり本質的に一周で汲み取りつくせないほどの魅力的な内容を含んでいる。

全てを知った後だからこそタロス1をもう一度探索してみたい。明らかに初見よりも2周目、3周目のタロス1探訪は充実したものになるだろうし、仮に能力の引継ぎがあれば、そこはより完璧な遊び場になっただろう。少なくとも敵の密度に辟易する空間でなくなった宇宙ステーションを自由に歩きまわれるようになっただろう。断言するが、たったそれだけで『Prey』という作品の質は大幅に上がる。少なくとも筆者はそう感じたし、全てとは言わずともデータの一部の引継ぎがあるならば、迷わず周回プレイを始めただろう。だが実際はそうはならなかった。それはなぜか。本作には引継ぎどころか周回の概念すらないからである。確かに効率の良いスキル取得、敵の弱点、効率的なアイテム取得の流れなど、1周目に無かった知識は『Prey』のゲーム体験を大きく変化させるだろうし、そのハードルを越えられるプレイヤーにとって本作品は名作の類になるのかもしれない。しかし一周目で疲弊しきったプレイヤーが、「全てを1から」始めるという選択を取るのは、非常に難しいだろう。周回という概念を持ち得なかったこと、これが『Prey』における最後で最大の掛け違いだ。

結びに

「Prey」とは「捕食する」あるいは「餌食」を意味する。『Prey』というゲーム体験の中での大テーマはもちろん「一体誰が誰を捕食するのか」ではあるが、『Prey』そのものが目指したのは偉大すぎる先人『System Shock 2』や『BioShock』『Deus Ex』その他の同系統ゲーム群、その全てを凌駕し「捕食」することだったのではないかと推察できる。本稿で列挙した「ボタンの掛け違え」。特にレベルデザインと周回プレイにおけるとても小さなミス群は、別の角度から見ると、かつてのコアゲーマーなら受け入れられた仕様と考えられなくもない。プレイ中、2017年に発売されたゲームをプレイしているとは思えないほどの古臭さを幾度も感じるのは、もしかしたら制作者が過去作をリスペクトするあまりに、その過去作が評価された部分やその時代を見誤り、現代のゲームへのリファインに失敗したとも考えられる。もしそうなら、『Prey』は過去を「捕食」しようとして逆に過去に「捕食」されてしまったという実にアイロニカルな結論に達することも可能だが、それは単に話のおさまりの良いだけのご都合主義な結び方という気もする。

前述したが『Prey』には確実に「高い理念」「優れた表現力」「ゲームプレイについての理解」が備わっており、掛け違えの一つ一つはとても小さなものだ。極めて傑作という呼び名に近い場所にあり、いまだ傑作への道は開けている。たかだか「ボタンの掛け違え」は気付いた時点でいくらでも直せるものだ。そして本作が「プレイすべきゲーム」であるということに疑いを差し挟む余地は1mmもない。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。