左遷された元刑事の復活を描くポイント&クリックアクション『Beat Cop』紹介。80年代アメリカ刑事ドラマへの、あふれんばかりのリスペクト

『Beat Cop』は、警察官の視点から80年代のニューヨークのストリート文化を描いたポイント&クリックアクションゲームである。主人公であるジャックは、もとは別部署で刑事として活躍していた男だ。

時は1986年、場所はニューヨーク州ブルックリン。ニューヨーク市警察第69警察署に所属する警察官ジャック・ケリー(Jack Kelly)は、彼がパトロールを担当しているストリートのアパートメントの一室で、お偉いさんの愛人だというわけのわからない老婆の相手をしている。彼女はすこし頭がいかれており、歌を歌ったり、しきりに床を擦ったりしている。「これはどういうことだ?」とジャックは無線で誰かに話しかける。「おれがやっている仕事は老人介護じゃなかったと思うんだが」。<我慢しろよ>と無線越しに誰かが答える。<これも仕事のうちだ>。そこで老婆がドーナツを買ってくるように要求する。こみあげてくる怒りをこらえながら、受け取ったメモどおりの大量のドーナツを持ち帰ると、老婆はジャックにどんどんドーナツを勧めてくれる。ジャックはいくつか食べるが、いいかげん腹がいっぱいになり、老婆が見ていない隙に、胡麻がついたドーナツをこっそり彼女の犬にくれてやる。

「ところで、どうしてこの犬はセサミ(ごま)なんていう名前なんですか?」とジャックは言う。

「アレルギーなのよ」と老婆は答える。

「どういうことですか?」

「つまり、ごまアレルギーなのよ。だから忘れないようにセサミって呼んでるの」

なんてこった、とジャックは思う。冷や汗をかきながら部屋を出たのち、駐車違反の切符を書いていると、無線からこんな怒声が鳴り響く。<おい、たったいまあのババアから電話がかかってきたぞ! おまえの仕事は、警部の愛人の犬を殺すことなのか!?>

『Beat Cop』は、警察官の視点から80年代のニューヨークのストリート文化を描いたポイント&クリックアクションゲームである。主人公であるジャックは、もとは別部署で刑事として活躍していた男だ。とある上院議員の家に強盗が入ったという報を受け、議員の邸宅に入ったジャックは銃撃戦をくりひろげる。相手を始末したのち、彼は空っぽになった金庫、そして開け放たれたままの窓を発見する。その後、なぜかジャック自身に殺人の嫌疑がかかり、掃きだめのようなストリートをパトロールする巡査部に左遷されてしまう。

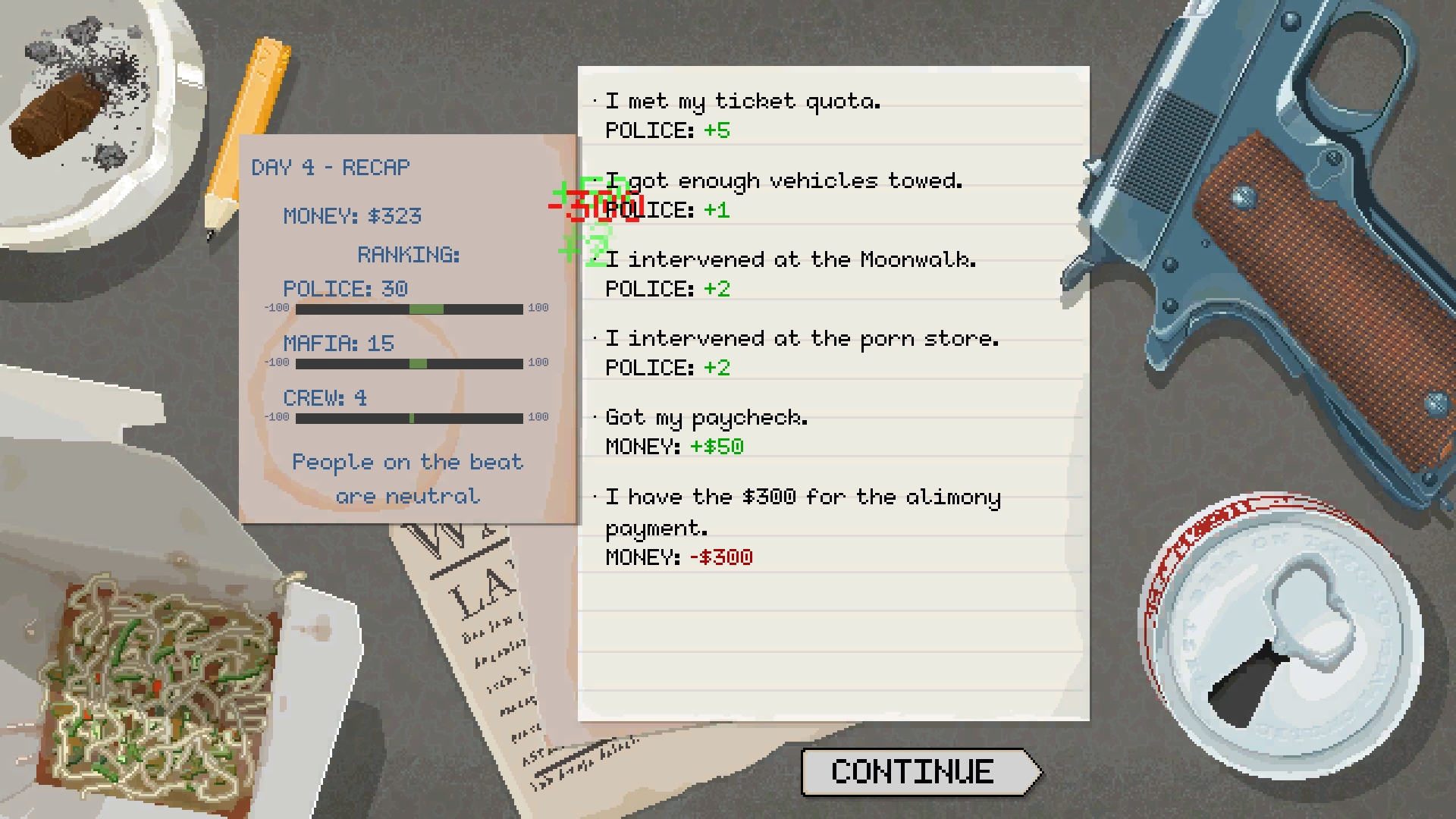

ゲームの目的は、ブルックリンのストリートで駐車違反切符を切ったり、治安を保持したり、イタリアンマフィアや黒人ギャングとのパイプを作ったりしつつ、彼をこのような境遇に落とすきっかけとなった、上院議員邸宅での事件の真相を曝くことである。

プレイヤーは俯瞰視点からストリートを見下ろしてジャックを操作する。毎朝のミーティングで巡査部長から仕事をアサインされ、その仕事をこなしつつ、つぎつぎと起こる事件や出来事に臨機応変に対応していく。クリックしたところにジャックが歩いていき、話しかけたり駐禁切符を切ったりする、いわゆるポイント&クリックゲームだ。ゲーム内での5分が現実での15秒に設定されており、ジャックのシフトは8時から18時まで。このためにプレイヤーはつねに緊張感をもって、シフトが終わるまでにさまざまなタスクをこなしていくことになる。もちろんまじめに駐禁切符を切るばかりでは退屈なので、イタリアンマフィアの取引現場を護衛したり、黒人ギャングたちのブツを運んだりして、彼らからの信頼を勝ち取ることもできる。

ほとんどの選択肢には時間制限が設けられており、また家事や強盗、殺人などが発生した場合にはすぐ現場に急行することになるので、ポイント&クリックにありがちなペースの緩みによる中だるみはない。それどころか、調子に乗ってストリートの人々の頼み事をこなしていると、時間が足りなくなるほどだ。このストリートで起きる事件はじつに多彩である。人生に絶望した男が、教会の門の前でガソリンをかぶって焼身自殺を図ろうとする。実はその教会の神父(その名もマッシュルーム神父)がわけのわからないドラッグの常用者で、薬が切れて死にかかっているので、教会の隣のコインランドリーの中国人オーナーに頼み込んで精製してもらう。てには、とあるレストランのゴキブリを退治するために殺虫剤を撒くと、その霧でトリップしてしまい、人ほどにも大きいゴキブリから100年以上にものぼる彼らの一族の歴史を聞かされたりする。

種々の事件に対応しているうちに、自然といくつかの機会を逃すことになる。こうしたとき、うまくプレイできなかったことによるかすかな不満がプレイヤーの胸をよぎることだろう。そんなときは、開発者たちによるゲーム冒頭の所信表明を思い出そう。そうすれば、このゲームが肩の力を抜いてやるべきものであって、そんなにマジになる必要はない、ということがわかるはずだ。その所信表明とは、つぎのようなものである。

「ガキのころ、おれたちは数え切れないほどの時間を80年代の刑事ドラマを見て過ごした。良いヤツが悪いヤツのケツをぶっとばして、美しい女性を救い、マッスルカーで夜のなかへと去っていくのを見るのが大好きだった。ああいったショウがおれたちの現実に即したものでないことはわかっていたが、そんなことはどうでもよかった。おれたちはとても楽しんだし、それこそが大事なことだからだ。『Beat Cop』は80年代のニューヨークを描いたノンフィクションではない。これはおれたちがテレビの前で過ごしたかけがえのない時間に対する、おれたちなりの返礼なのだ。

そういうわけで、リラックスしながらこのゲームをプレイしてくれ。あんまり人生を真剣に考えすぎるなよ。」

この所信表明でほのめかされているとおり、プレイヤーが捜査することになる主人公ジャックは、頼りがいのある「良いヤツ」だ。あらぬ嫌疑をかけられて左遷されたにもかかわらず、腐ることなく職務を遂行し、上官の命令によく従い、「元刑事さん!」と揶揄してくる同僚たちには「F*ck off!」と男らしく言い返し、現金が必要なときには賄賂を受け取ることも辞さず、ウィットに富んだジョークを飛ばし、有事に当たっては緊張しつつも大胆な判断を行う。ストリートのマフィアもギャングもいつしか彼に一目置くようになり、居並ぶ個人商店のオーナーや住民たちは、彼を心から信頼し始める。そんなときに無線が鳴り、あるいは通行人が話を始め、彼が巡査部に左遷される原因となった事件について、重要な情報をもたらす。

なかなか精緻に描き込まれたグラフィックは、上記にしたような物語をよく支えており、全体としてすぐれたフィクションにまとまっている。なによりもテキストがすばらしい。薬局を経営するドイツ人の台詞のWがVに置き換えられていたり、ランドリーを経営する中国人の台詞の文法がめちゃくちゃだったりと、ちょっとクリシェな臭いを漂わせつつも、盛り上げるべきところはしっかりと盛り上げ、締めるべきところはしっかりと締めてくれる。

このフィクションが上質であるのは、おそらく開発者たちが幼年期に憧れた80年代刑事モノの文法をしっかりとリスペクトしているからなのだろう。一日ごとに進み、あるいは後退しつつ、主人公を陥れた事件の解決へと着実に向かっていく作品の構造のために、プレイ中は録りためた毎週放送のドラマを続けて見ているかのような満足感が湧いてくる。露店のホットドッグを頬張りながらブルックリンのストリートを駆け回る一日は、いつもこんな言葉で始まる――「BEAT IT」!

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。