極寒の世界を行く私立探偵アドベンチャーゲーム『Kona』紹介。吹雪に閉ざされた村で起きた殺人と超常現象の謎とは

『Kona』は、ハードボイルドな私立探偵モノと極寒の地で起きる超常現象を組み合わせた、意欲的な一人称視点ADVだ。探偵が路肩に突っ込んだまま雪に埋まってしまった愛車のタイヤにチェーンを巻き、どうにかして依頼主との待ち合わせ場所に訪れたとき、そこにはほかでもない依頼主自身の遺体が転がっていた。

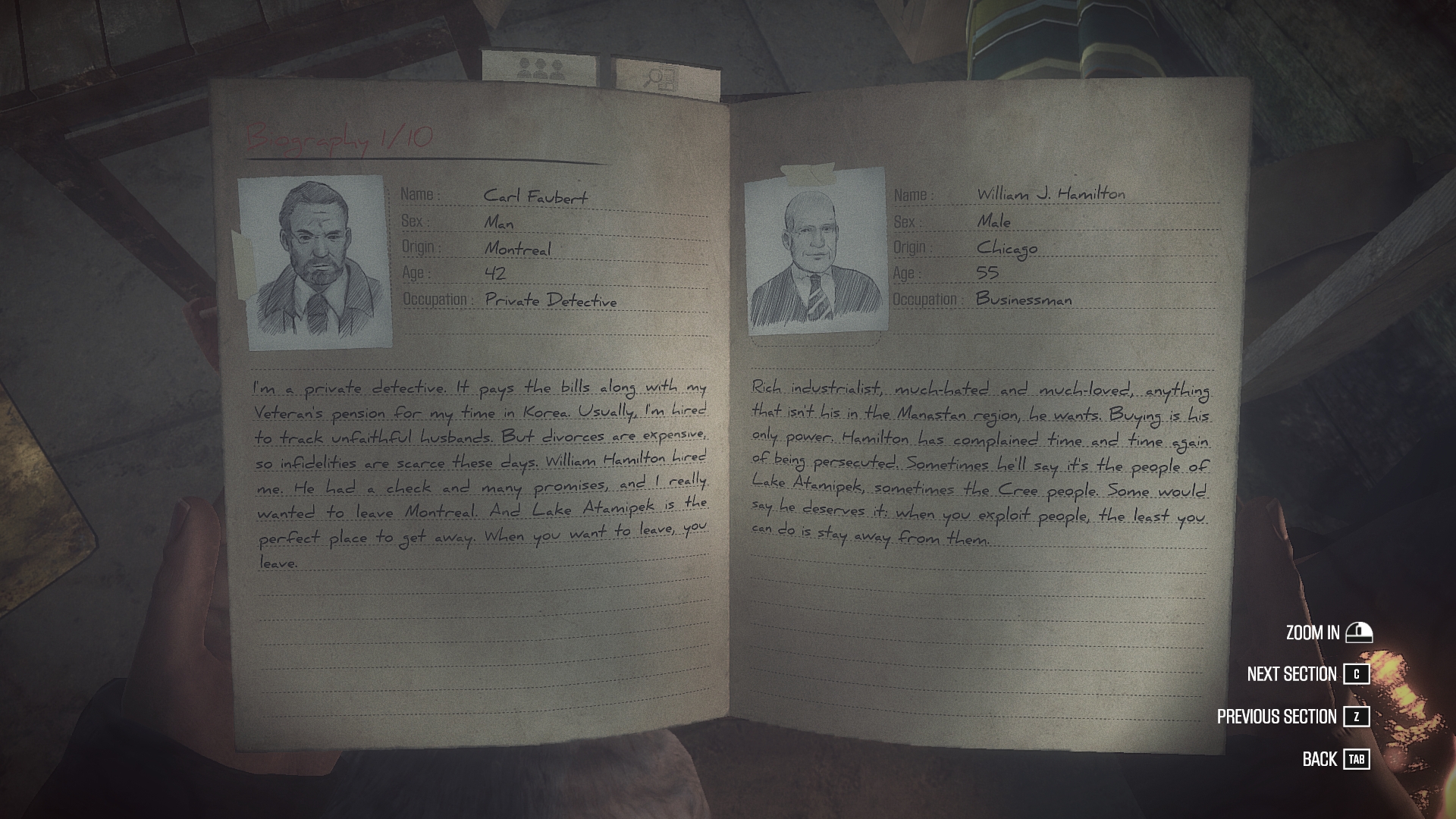

私立探偵Carl Faubertは、カナダ北部のケベックにほど近い村に暮らす富豪の英国人から、ボディーガードをしてほしいという依頼を受けた。彼はシボレーのピックアップトラックに乗って依頼主の村を目指しているうち、道路の反対側から突っ込んでくる車を避けようとして、衝突は免れたものの路肩に突っ込んでしまう。気絶から目覚めたとき、彼は自分が巨大なブリザードのなかに閉じ込められたことを知る。彼は助けを求めるためのスマートフォンも、タブレットも持ち合わせていない――それは1970年の冬に起きたことだからだ。

『Kona』は、ハードボイルドな私立探偵モノと極寒の地で起きる超常現象を組み合わせた、意欲的な一人称視点ADVだ。探偵が路肩に突っ込んだまま雪に埋まってしまった愛車のタイヤにチェーンを巻き、どうにかして依頼主との待ち合わせ場所に訪れたとき、そこにはほかでもない依頼主自身の遺体が転がっていた。殺害現場の雑貨店を調べるうち、その荒れた様子と人気のなさ、残されたメモから、この村でなにかただならぬことが起きていることを探偵は知る。シボレーに乗って雪に閉ざされた村を調査し、家々に残されたメモや写真などを検分して、ここでいったい何が起こったのかを突きとめることが、ゲームの目的だ。謎解きやサバイバルの要素は伝統的なウォーキングシミュレーターよりもすこし濃いといった程度で、ゲームの焦点そのものは、物語を語ることに絞られている。

まず賞賛したいのが、目を付けた時点で成功だったと思えるロケーションだ。ゲームの大半を占める探索パートにおいては、つねに吹雪が吹き荒れていて、視界のほとんどを白い靄(もや)が覆っている。あまり遠くまで見通せないために、実際には丁度良い塩梅に抑えられているマップの広さは、心理的に数倍も大きく感じられる。グラフィックの品質は最高とまでは言えないが、そこに家々があり、吹雪が吹いていて、ずっと外にいるのは危険だと感じられるようなリアリティは充分に確保されている。この画的に充実した環境のなか、プレイヤーはCarlを操作し、マップを頼りに家から家へと調査をしていく。ほぼすべての家は空き家か、氷づけになった奇妙な村民の遺体があるばかりで、生存者の気配はない。

すべての遺体は、超自然的な青い氷の力によって、生きたまま氷漬けにされたかのようだ。あくまでも現実的な設定の環境下にある超自然的な遺体の群れは、プレイヤーの好奇心をかき立て、事件の経緯を知りたいと思わせてくれる。調査を続けるにつれ、この村で起きた事件は冒頭の依頼人殺害の件にとどまらず、もっと多様だったことが知れてくる。特定の家々の軒先に食い込んだ、熱されて朱い光を放つボウガンの矢。村の外れにある掘り返された墓と、その底についた真新しい血。どうやらすでに村から逃げ出したと思われる医者の診療所に残された、ある女性への蘇生が成功しなかったという旨が記されたカルテ。

調査を進めるにつれて、はじめは独立して見えたいくつものケースが、互いに関連しあっていることが明らかになってくる。そのプロセスを解説するのは、プレイヤーの推理ではなく、手がかりを見つけるたびに自動的に更新されていくCarlの手帳だ。この手帳にあわせて、男性の落ち着いたナレーションがCarlの考えを説明する。また所々に残された村民たちのメモなどは、それ自体をテキストとして読むことができる。そういうわけで、本編のテキストはけっこうな量にのぼる。使われている語彙そのものは平明で読みやすいものの、プレイの際には、英語で書かれた短編小説を一本読むくらいの気持ちで接するべきだろう。

ゲームに用意されたサバイバル要素は、精神力と体力、そして体温の三つのパラメーターだ。精神力は、シボレーの運転精度や射撃の正確さなどに関わる。煙草をふかすと回復するのは、探偵モノのお約束といったところだろう。体力は高所から落ちたり、狼に食いつかれるなどした時に下がるので、鎮痛剤や救急箱を用いて回復する。そして、このゲームのテーマにもっともよく合致している体温は、家々の暖炉や野外のファイアーピットなどで火を起こし、その側で身体を暖めることで回復していく。

プレイを投げ出してしまいたくなるほどではないのだが、本作の弱点はこのあたりのサバイバルゲーム的な要素だ。この要素は全体的にシンプルなので、面白く感じられるのはシステムを覚えるまでの序盤だけ、あとは流れ作業になってしまう。また、新しい家屋を見つけたとき、調査をはじめるまえにまず暖炉で火を起こさなければならないというのは、事件の経緯をはやく知りたい、新しい現場を調査したいというプレイヤーの好奇心にブレーキを掛けるものだ。

謎解きもそこまで凝ったものではなく、先述したとおりCarlの推理も自動的に手帳に書き込まれていくので、プレイヤー自身が筋書きを想像するという喜びが薄れてしまう。家に入ったら、とりあえず戸棚や台所をひっかき回し、そこに何かが入っていたらシナリオが進む、という具合なのだ。そのシナリオ自体の出来は優れているので、もちろんプレイは続けるのだが、正直なところ、これならサバイバルパートを省いて、よりウォーキングシミュレーター的なゲーム性に傾けても良かっただろうと思えてしまった。

戦闘の要素は、主要な道路から外れたところで遭遇する狼との戦いがほとんどだし、それも最初の数回でパターンを覚えてしまえば、脅威の感覚は薄れていく。また、家々で得られるアイテムには、マッチや焚きつけなどの日用品もあるのだが、よくよく観察すると、すべての村民が例外なくおなじ製品を使っている。こういった繰り返しが中だるみの感覚をもたらし、家から家までの移動が義務的なものとして感じられてしまう。予想できないようなイベントの数がもうすこし多ければ、このあたりはより楽しかったかもしれない。

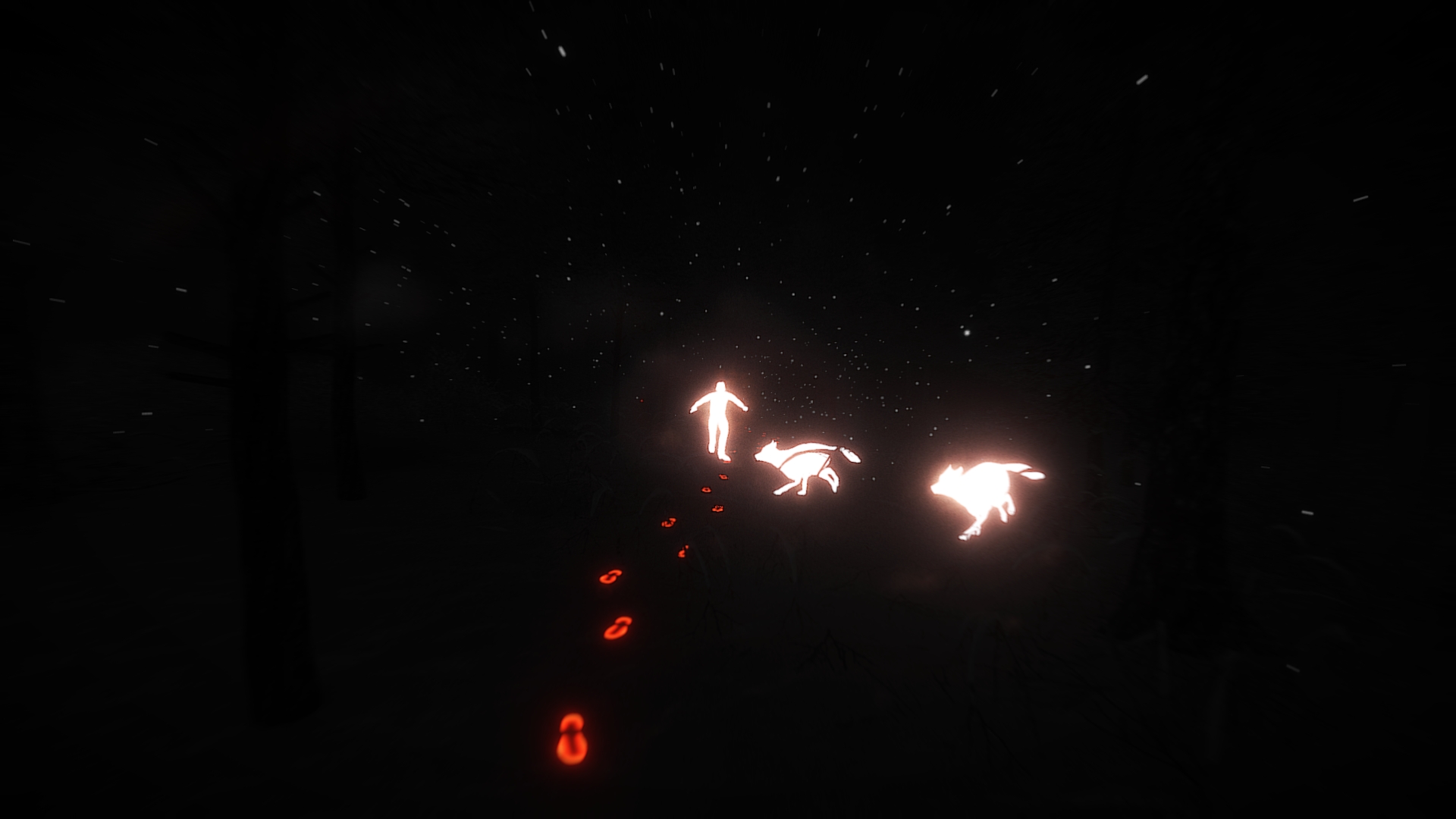

ただし、ところどころに配されたイベントは小粒ながら印象的なものばかりだ。ある家にはほとんど唯一の生き残りがいるのだが、Carlが扉を開けたとたん、彼は猟銃を一発ドンと撃ってくる。彼にとっては冗談のつもりらしいのだが、なにぶんいままで氷づけになった遺体や、個人の日記などの静物しか見てこなかったものだから、この動きのある人物の登場はとても効果的だ。また、氷づけの遺体に触れることで、どういうわけか時間をさかのぼるように、その場で起こった出来事を知覚することができる。画面がほとんど真っ暗になるこのシーンの演出は、事件当時の現場の恐怖感すら伝わってくる優れた映像表現だ。

語り方の問題はあるものの、プロットも優れている。調査を進めることで、ばらばらに起きていたと思われるいくつかの事件が、ひとつの出来事に端を発していることが了解されてくるのだ。その出来事は、土地の民話にかかわる呪術的かつ超現実的なものだ。リアリズムを追求した私立探偵モノの文脈を作っておきながら、最終的に現実的な論理では説明しがたい出来事に因果関係を帰結させるというスタイルは、どこかポール・オースターの小説群を思い起こさせる洒脱さを備えている。詳しくは明かさないが、エンディングも見事なものだ。硬派な私立探偵が極寒の地で超常現象に追い回されるという状況の特異さそのものが面白いし、実際にプレイヤーとして探偵を操り、脅威から逃げなければならないというプレッシャーも快い。

吹雪が吹きすさぶ村の存在感とよく練り込まれたプロットは、本作のサバイバル要素の弱点を補って余りあるものだ。もしも一風変わった私立探偵モノの小説を、それもインタラクティヴな形で読むことに興味があるのなら、本作は自信をもってお勧めできる良作である。自分まで氷漬けにされるかもしれないという恐怖感を味わいながら、私立探偵として他人の家を調査するなどという奇妙な体験ができる作品は、おそらく本作をおいてほかにないだろう。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。