怖すぎる、でも止められない。丁寧な恐怖演出と禁忌の歴史で巧みに物語を綴る台湾産ホラーゲーム『返校』を紹介

ホラーゲームだというだけで怖いのは無理とそっぽを向いてしまう人はたくさんいると思うが、そのタイプの人間のひとりでありながら、本稿の執筆のためにこの恐ろしいゲームに手をつけることになった私から言わせてもらおう――この記事を閉じずにちょっと待ってほしい。

ホラーゲームだというだけで怖いのは無理とそっぽを向いてしまう人はたくさんいると思うが、そのタイプの人間のひとりでありながら、本稿の執筆のためにこの恐ろしいゲームに手をつけることになった私から言わせてもらおう――この記事を閉じずにちょっと待ってほしい。

『返校』(英題:Detention)は、研ぎ澄まされた恐怖の演出をただそれだけで終わらせるのではなく、ある文化のなかで長らく禁忌とされていた過去を、上質な物語として語り直した作品だ。開発を担当したRedCandleGames は台湾のスタジオということもあり、われわれのもつ宗教観や文化的モチーフとどこか似ていながら、やはり微妙に異なる世界が構築されている。その微妙に異なるという感覚は、私たち日本人だけが感じることができる特権的なものでありながら、その巧みな重ね合わせのアートによって、すべての人類に普遍的なものにまで高められている。ここにその理由を記してみよう。

物語は、ある学校の教室の授業風景から始まる。女性の教師が「北伐」について解説しているとき、ひとりの男子生徒が居眠りをしてしまう。彼が目覚めたとき、教室はからっぽで、黒板には「颱風警報(台風警報)」という文字が大きく記されている。状況に不穏なものを感じ、下校しようとした彼は、講堂のステージに置かれた椅子に座ったまま眠っている女子生徒と出会う。男子生徒はこの女の子を起こし、一緒に下校しようとするのだが、山奥にある学校からの唯一の帰り路の途中にある橋が崩れ、河は氾濫しかけており、しかも水は赤く染まっている。

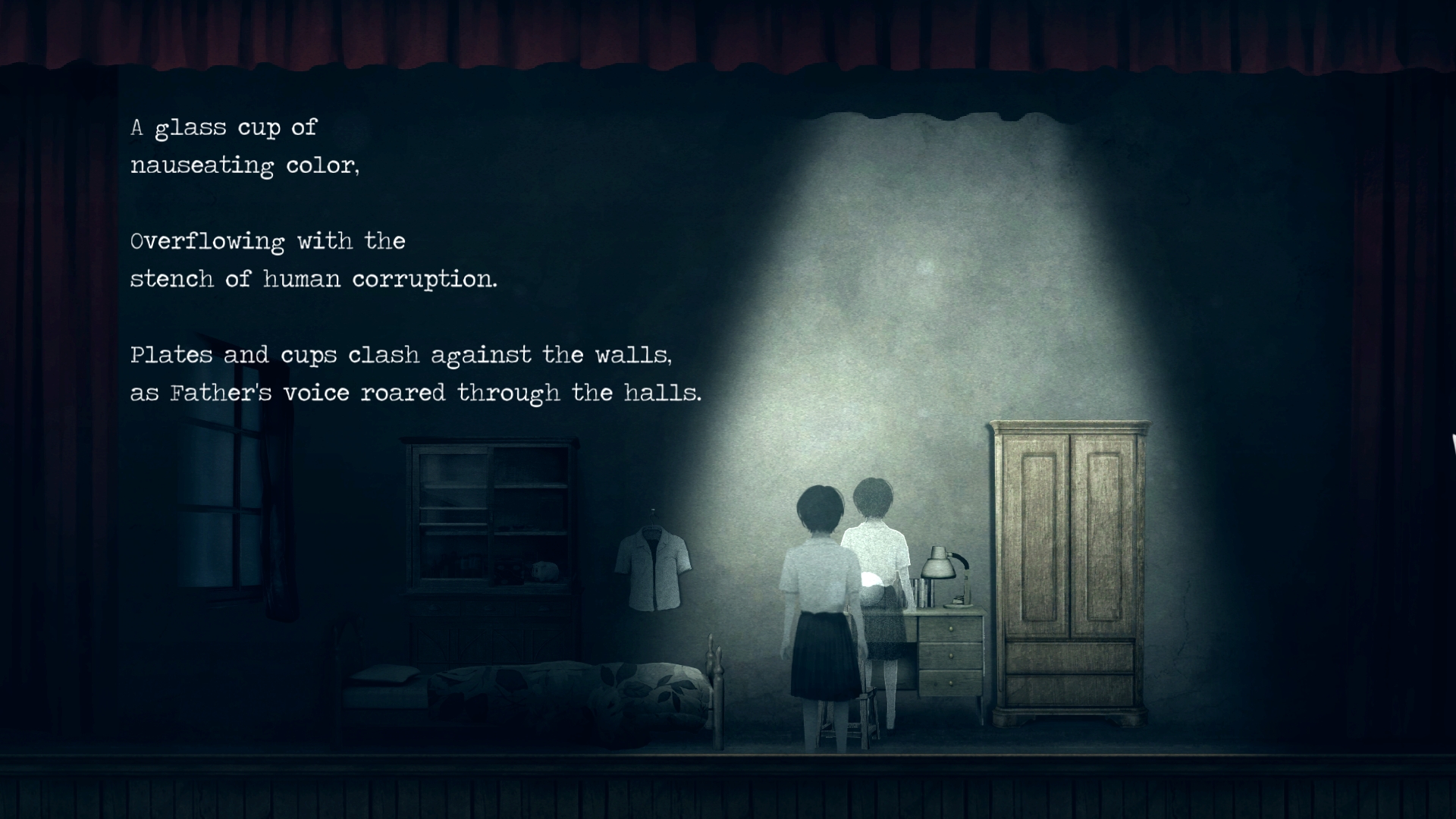

下校をあきらめた二人は教室で一夜を明かすことにするのだが、男子生徒はひとりで教室の外に出る。校長室にある電話を用いて、外界に連絡を取ろうと考えたのだ。女子生徒はひとりで教室に残るのだが、ここでカットシーンが挿入される。その内容は、コンクリートの部屋のなかで惨殺された生徒たちの死体、縄で結ばれた血まみれの手、祈りを捧げる僧侶など、かなり不穏なイメージの連続である。そして、このカットシーンの後に表示される画面は、本作が完全なホラーゲームであることを堂々と示すものだ。スクリーンショットをご覧いただこう。

ここでプレイヤーキャラクターが男子生徒から女子生徒に変わり、プレイヤーはこの極限的な状態に置かれた女の子を操作して、学校からの脱出を目指す。見ているだけで気が重くなってくると思うが、どうかもう少しだけお付き合いいただきたい。

本作のゲーム性そのものは、単純なポイント&クリックに分類されるだろう。マウスポインタを合わせてクリックしたところに女の子が歩いていき、そこにオブジェクトやアイテムがある場合には、それを調べたり拾ったりすることができる。学校を脱出するというモチーフにもってこいの謎解き要素が主となっているが、それ自体は難しすぎることもなく、すこし考えれば攻略できるが、考えなければわからない程度の良いバランスを保っている。

唯一のアクション要素というか、プレイヤーの操作技術が要求される場面は、妖怪に遭遇したときだ。どことなく日本の妖怪と似ていながらやはり異なる妖怪たちは、近くにいる人間の吐息を察知して襲いかかるという習性をもつ。妖怪に遭遇してしまったとき、右クリックで女の子に息をこらえさせることができるが、より恐怖感が煽られるのは、謎解きのためにどうしてもその妖怪の側を通過しなければならない時だ。息をこらえさせたまま女の子を歩かせるというタスクは、熟練のゲームプレイヤーであれば特にどうということもないはずだが、恐怖感のために引き上げられた難度によってミスが誘発され、それに続く映像がプレイヤーの緊張を一気に開放する。プレイヤーは大声をあげたのち、もういちどやり直すことを決意するだろう。

私事ばかりで申し訳ないが、筆者はいわゆる「ジャンプスケア(Jumpscare)」が大嫌いだ。この言葉は日本語にない。辞書を参照すると、「ホラー映画などで、突然の大きな音と映像の変化で観る人を驚かせる手法」(Weblio英和辞典より)とある。こんなものを「手法」などと称するのは、糞を排泄物と呼ぶくらい丁寧な言い方だ。筆者が「ホラー」という不幸なジャンル分けの犠牲となったコンテンツを避けるのは、もしかするとその作品に「ジャンプスケア」が含まれているかもしれないという危機感からだ。私たちは人間だというのに、犬猫ですらびっくりするようなこと――たとえば、とつぜん目の前で手を叩くとか――で驚かされるなどというのは、こちらの尊厳を糞にまみれた土足で踏みにじられるような感じがする。

人間の恐怖感を煽る表現はいろいろあると思う。そのうちのいくつかは、あまりにも繰りかえされ過ぎて興ざめになるようなものばかりだ。『Grand Theft Auto V』の拷問シーンは、ホラー映画によくある、あの不協和音的な、高いところのオクターブが震動しながら上がっていくバイオリンの音色を添加すれば、コミカルなシーンからホラー映画のワンシーンに一変するだろう。耳の良い動物なら、その音色を聞いただけで逃げ出すかもしれない。この意見に同意してくださる方がどれだけいるかわからないが、とにかく似たような理由で「ホラー」というジャンルを避けてきた方に伝えたいのは、本作に「ジャンプスケア」の要素がほとんどないこと――それどころか、もっと上品な怖さをすぐれた演出によって表現していることだ。

本作のもっとも秀逸な点は、人間だけが察知できる微妙な現象のずれを用いてかすかな違和感を積み重ね、その違和感を超常的な現象によって一気に開放するところだ。たとえば本作に頻出する鏡のモチーフは、全編を通じて女の子の過去を解説するための大きな手がかりとなるものなのだが、ふだんは「曇っている」だとか「暗い」といった理由でよく見ることができない。そして、もっとも恐怖心を煽る女子トイレの鏡を覗き込むときに、鏡に対する恐怖が一気に現象として現れる――鏡に映った女の子の顔がおかしな動きをし、そして割れるのだ。

あまり細かに明かすことはしないが、本作のフィクションにおける、もっとも負荷がかかっているキーポイントにおいてのみ、こういった超常的な現象が引き起こされ、恐怖が一気に開放される。回りくどい言い方になってしまうが、女の子がこの学校に居残っている理由そのものが、本作におけるホラー的演出の説明となっているのだ。では、そのホラー的演出の説明とはいったい何か。ここに、冒頭で語った台湾の歴史的背景が重ね合わされるのである。

二・二八事件などに代表される、長く続いた二次大戦後の台湾の暗黒時代を、簡潔に語ることは難しい。というのも、そこで起きたことをそのまま語ると、あまりにも即物的になり、聞き手に身を入れて聞いてもらえないからだ。そこで、語り手はできるだけうまく語る工夫をする――すべての物語は、成立までにこういった経緯を持っていると筆者は思う。

その意味で、本作が採ったアプローチはとてもエレガントなものだ。表現としてのホラー的演出を極限まで突き詰めながらも、すべての演出の意図は、現実に起きた悲惨な出来事を指示している。結果として、本作に込められたあらゆる演出に総体的な意味が生まれ、全体としてのまとまりができてくる。この女の子は、軽々しく人に言えないようなことをやってしまった過去があり、その経緯はプレイを進めるにつれて紐解かれていくのだが、私たちが感じるのは女の子に対する賛成や反対の感情ではなく、もしもこの時代と場所でなければこんなことにはならなかったはずだという後悔だ。

伝え聞いた話だが、ニューヨーク貿易センタービルの跡地には、すべてのものを飲み込むほど巨大な「プール」ができているのだという。それは中心が大きく窪んでいて、底を見ることができないほど深い。そこに大量の水が落ちていき、その流れは止まることがない。この流れを人類そのものの暗い歴史と見ることができるかもしれないし、すべての水が涙であると見ることができるかもしれない。

本作において、女の子を学校に居残させることになった理由である河は、氾濫しかけ、真っ赤に染まっている。まったく品のない言い方ではあるが、それは現実にそんなことがあり得ないとわかっていても行われる、「惨殺された死体がいくつも投げ捨てられた河が、血に赤く染まった」という誇張表現なのであり、そこに込められた意味は、台湾に限らず、すべての文明がもつ過去の遺恨と後悔にほかならない。「自分たちの歴史を語る」ために採られたホラーという手法は、その意図を軽々と飛び越えて、人類の普遍的な悲しみを表現することさえも成功したわけだ。

もちろん、あらゆる作品の演出はそれ単体で鑑賞できるものであり、ある種の作品は物語性がなくとも充分に成立する。しかし本作は、演出を素材のまま提出するのではなく、暗く重い主題を指し示すために利用している。その結果として、当時のあの場所の出来事を実際に体験した人々の恐怖と、プレイヤーの恐怖が重ね合わされるのだ。本作は、ただ鑑賞者を怖がらせるためだけに作られたわけではない。恐怖に耐えてプレイを続けたその先に、フィクションの快楽が用意されていることをお約束しよう。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。