『Strange Telephone』レビュー。

生みだされる美しい無秩序と、それを「制御」する職人芸

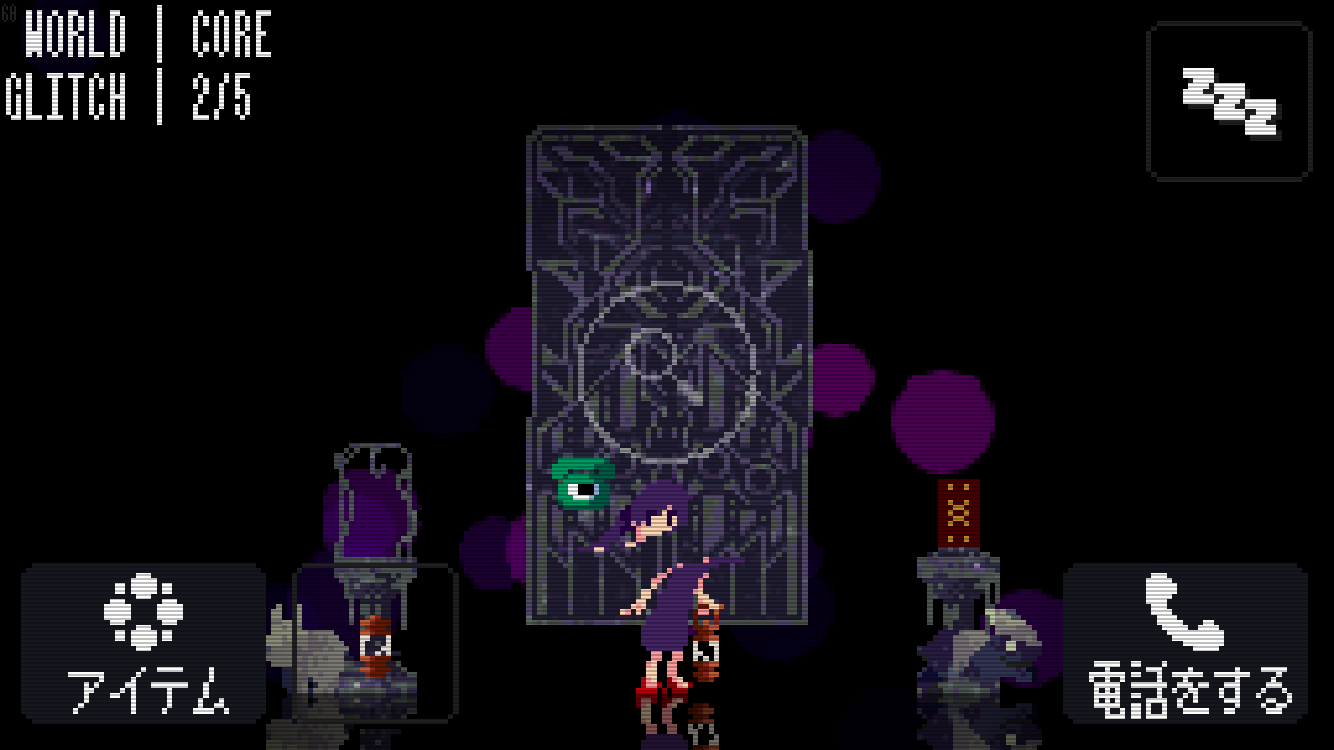

『Strange Telephone』は、たったひとりの日本人の開発者、yuta氏によって制作された作品である。プレイヤーが入力する六桁の電話番号の組み合わせによって自動的に生成される「ワールド」を探索し、アイテムを手に入れたり、それらを机や花といったオブジェクトに使用したりして遊ぶ。

『Strange Telephone』は、たったひとりの日本人の開発者、yuta氏によって制作された作品である。プレイヤーが入力する六桁の電話番号の組み合わせによって自動的に生成される「ワールド」を探索し、アイテムを手に入れたり、それらを机や花といったオブジェクトに使用したりして遊ぶ。本稿の執筆時点ではiOSとAndroid版が1月27日からリリースされているが、PC版の配信も早急に行われる予定となっている。

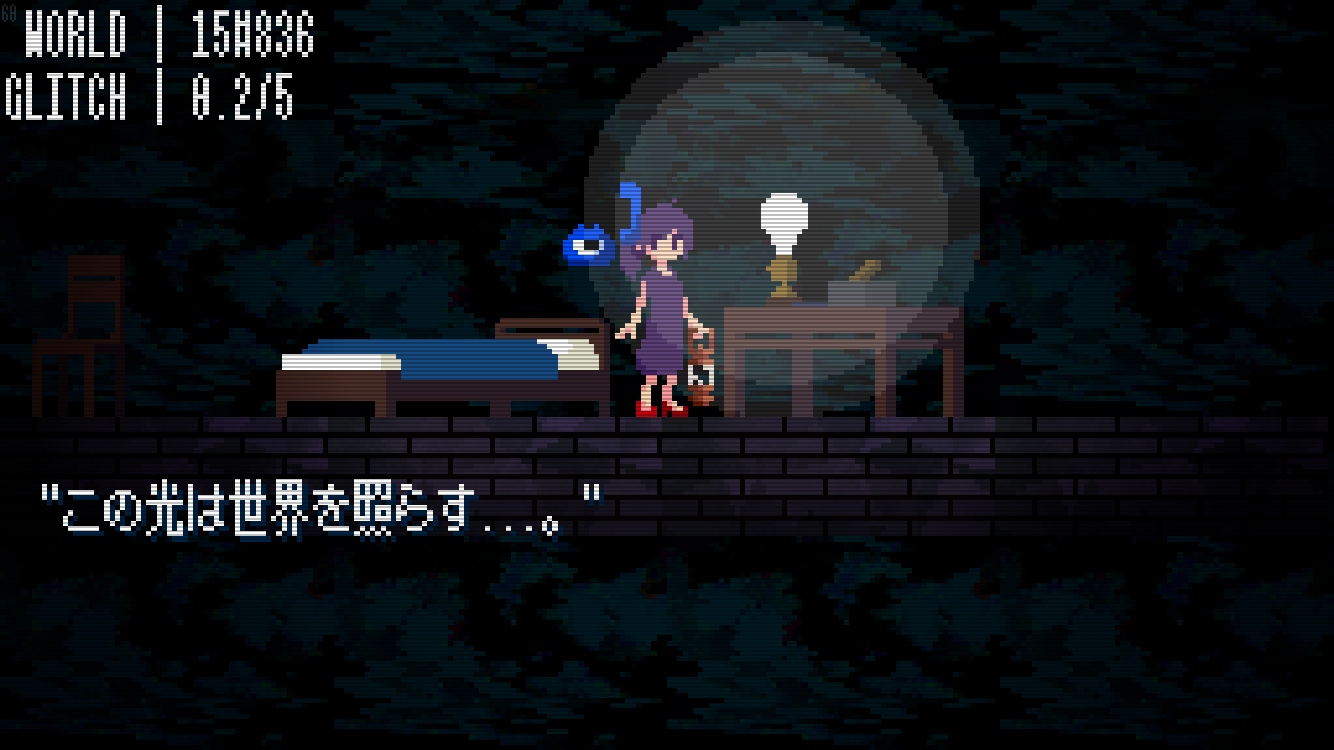

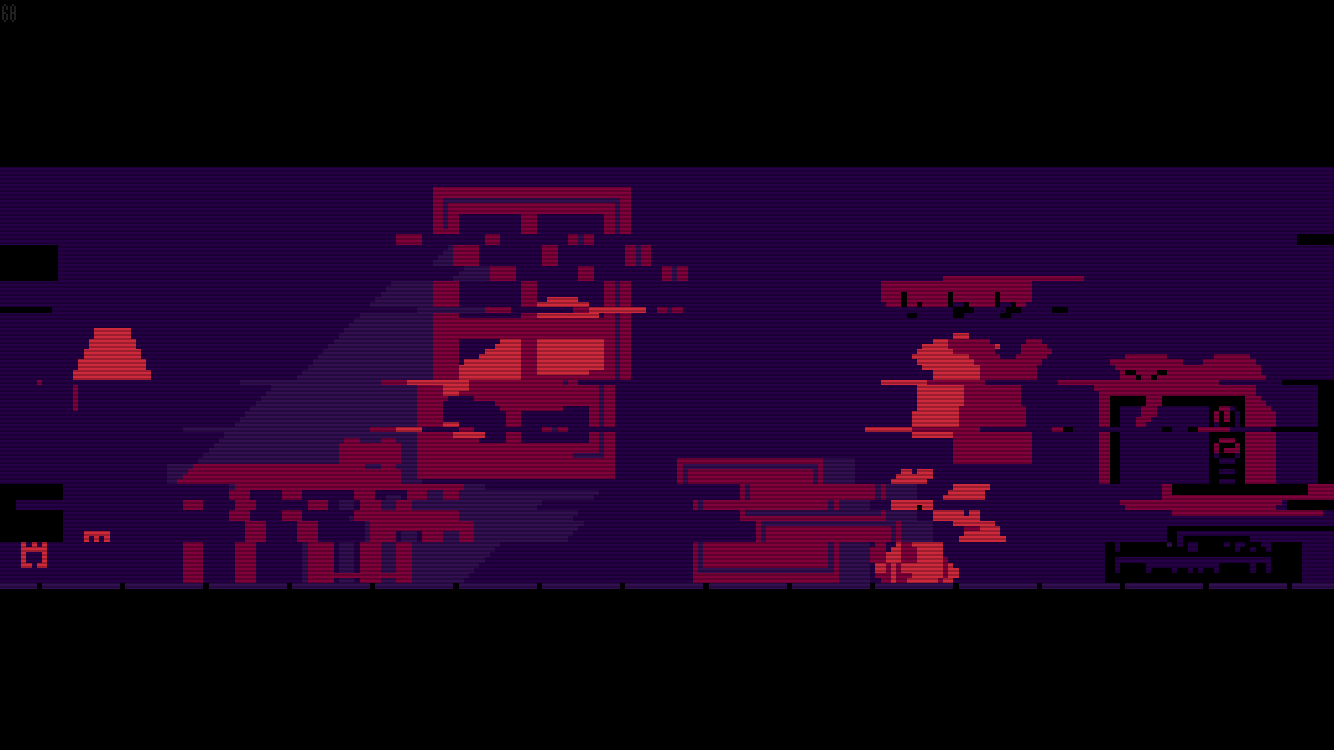

本作を支えるもっとも重要な骨子は、ゲームを開始するとすぐ目に飛び込んでくるグラフィックだろう。16bit風のピクセルアートは『ゆめにっき』からのここちよい影響が認められる。CRTディスプレイの走査線や、特定のパラメーターにあわせて増加する歪みのエフェクトなどが効果的に用いられており、それ自体がひとつの美しいグラフィックの到達点となっている。ゲームジャンルはおそらくポイント&クリック式アドベンチャーに分類されるが、先述した「六桁の電話番号によるワールドの自動生成」によって、プレイ体験はひとつのセーブデータごとにダイナミックに変化していく。

ダイアルの部分がひとつの目玉になっている、浮遊する緑色のオールドファッションな電話機「Graham」と、どうやらその電話機につきまとわれているらしい少女「Jill」を操作して、プレイヤーは任意のワールドをつぎつぎと探訪していく。ひとつのワールドは多くとも一分程度ですべて調べ終えてしまえる程度の広さであり、また配置されているオブジェクトの種類も、全体として人間ひとりが覚えられる程度に抑えられている。そのため、めくるめく新しい世界をつぎつぎに鑑賞していくという本作の楽しみは、そこに存在するオブジェクトがどのような働きをするのかを予測する楽しみへと徐々にシフトしていく。

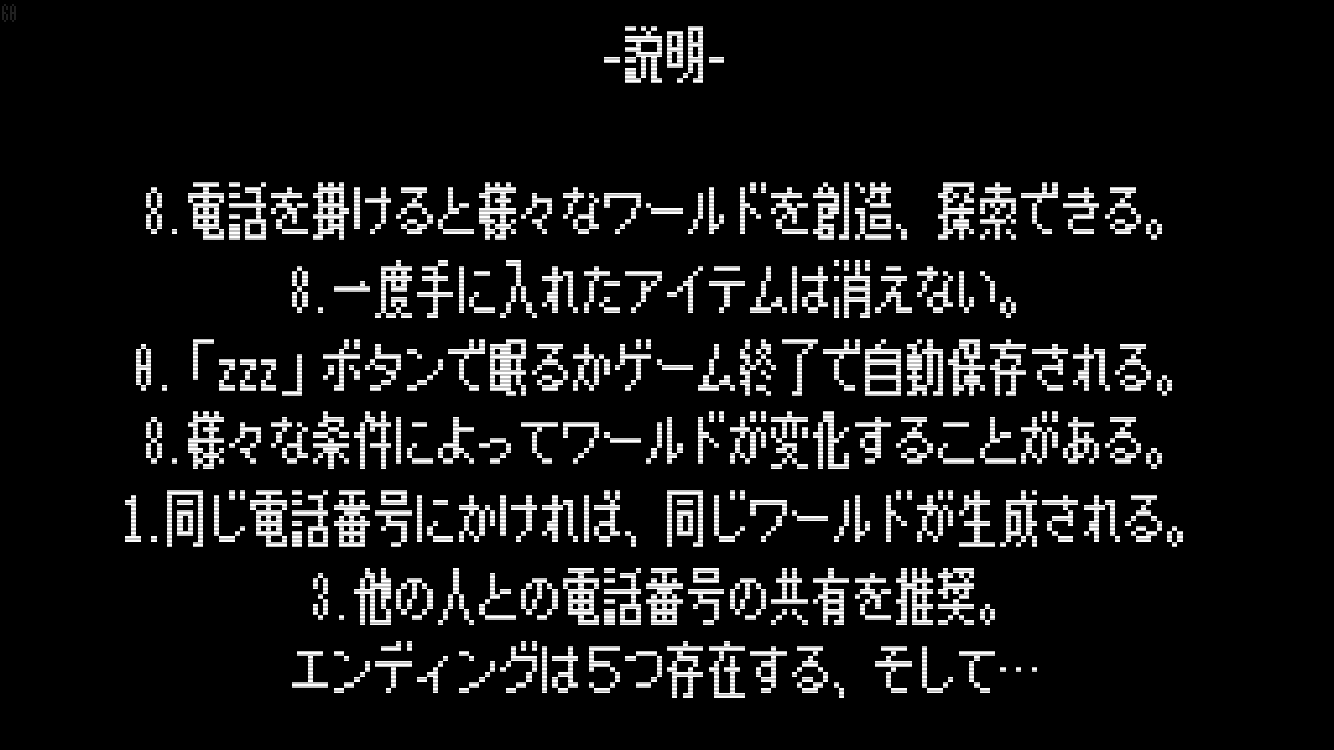

ゲームシステムについて。任意の電話番号の組み合わせによって生成されるワールドは、二度同じ番号を入力すればまったく同じワールドに行くことができるような仕組みを採用している。とはいえ、12桁の数列から生成される約600万通りもの組み合わせのワールドだ。開発者は注意深くゲーム内の道筋を制御しなければ、プレイヤーが路頭に迷ってしまうことになりかねない。しかし先述したとおり、ほとんど天文学的な数のワールドの種類は、出現するオブジェクトの総数を人間ひとりが覚えてしまえる程度に抑えることによって、その実質的な数をもうまく抑えている。数学的にありえないほど運の悪い人間でなければ、最初のアイテムを手に入れるまでに、三十分もかからないようにできているのだ。

比較的容易に手に入れることができる「カテゴライザー」というアイテムが、この手のつけようのない膨大さをもつワールド数を、ある程度プレイヤーにも制御させる。これは入力した電話番号の先に待っているワールドに、どのようなオブジェクトが配置されているかを、簡略化されたアイコンで表示するものだ。これさえあれば数の組み合わせの迷路のなかで道に迷うことはないが、しかし出口までの道がきらきらと照らされて興ざめになってしまうほど強力でもない。このようにして、手なずけにくい数学的膨大さをうまく制御しているところに、開発者の職人技が光っている。

謎解きについて。全体を通して、秩序と無秩序のバランスが非常に好ましい。プレイヤーが推理をやめてめちゃくちゃな電話番号を押しているあいだは謎解きは前に進まないが、立ち止まってしっかりと考えれば答えは出る。描かれている世界そのものは、ピクセルが夢見た悪夢のような見た目をしているものの、そこで起こる出来事には現実のそれと変わりない論理的な整合性が保たれているのだ――たとえば竹を伐採するには刃物が要る、といったような。

また、本作における音楽の役割もかなり大きい。というより、ほとんどすべての感情表現が音楽ひとつに委ねられている。全体を通してJillもGrahamもほとんど表情を変えないし、ワールド自体はあまり広くなく、プレイヤーの感情を大いに揺さぶるような物語的感動もない。しかしながら、たとえば居心地のよさそうな部屋が表象されているワールドにおいては、三拍子のワルツのリズムを持つ穏やかな曲、花弁のかわりに目玉がついている花たちが踊っているワールドにおいては、楽しげなエレクトロ・ポップというふうに、楽曲の使い分けひとつでプレイヤーが受ける印象をうまく変化させている。

物語性についても語っておきたい。正直に告白すると、筆者は本作をプレイしている間に、物語の力に引っ張られている、とは一度も感じなかった。ゲームデザインから考えるとほとんど当然なことだが、プレイヤーがどの世界に進むのか究極的にはわからないこの作品のなかで、一本道の力強い物語を語ることなど不可能だ。では、この作品はいったい何によってプレイヤーの注意を惹きつけるのか。

プレイを開始してしばらくのあいだは、そこに描かれているピクセルアートがその役割を担う。その品質の素晴らしさが、純粋にもっとたくさんの絵柄を見たいとプレイヤーに感じさせ、プレイを続けさせる動機となる。電話をかけて新しいワールドに行き、オブジェクトにインタラクションを試みるというゲーム性が把握されたあとは、謎解きがその役割を引き継ぐ。物語への好奇心ではなくパズルへの興味によって、プレイヤーは「カテゴライザー」を使いこなし、あちこちの世界にむかって電話をかけ、さまざまなアイテムを奇妙なオブジェクトたちに試していく。

5つ用意されたエンディングのうち2つは、どちらかといえば「ゲームオーバー」という感のあるもので、もちろん総合的な考察の対象にはなるものの、それを見ただけで本作の主題がただちに明らかにされるような類のものではない。回りくどい言い方になってしまうが、もう3つは、ほとんど同じカットシーンを用いながら、まったく表現しているものが異なっており、個別に見ただけではますます疑問符が増えることとなる。

一番最後の瞬間まで不明瞭なまま残される本作の主題について、やはりここで明かしてしまうことは避けるべきだろう。その代わり、しかるべく謎解きを行い、すべてのアイテムを手に入れ、5つのエンディングを見たときにプレイヤーが目撃する、ある表現が存在することを示唆しておくだけに留めたい。その表現は、それまでまったく把握できなかった本作の主題をただちに説明し、プレイヤーに大いなる納得を与えるものだ。極限までシンプルにそぎ落とされたこの表現を目撃すれば、「ああ、このゲームはこのことについて語っていたのか!」とただちに膝を打つことはうけあいである。これは中々にめずらしいタイプの快楽で、ビデオゲームというジャンルに不慣れな人はもちろん、ある程度精通したプレイヤーにも新しい種類の驚きを与えてくれるだろう。

最後になってしまったが、とあるバグについても短く言及しておくべきだろう。本作のアイテムの収集において、現時点でひとつだけ詰みパターンが存在しており、あるアイテムより先に別のアイテムを取得すると、新しいセーブデータから再開しなければならない。自身が積んでいるかどうかネタバレなしに診断する場合には、この会話を参照するとよいだろう。開発者によって修正されることが言明されているので、リリースから時間を置いて本稿を読んでいる方は、現状の下調べをしておくと良いかもしれない。

本作を端的に表せば、制御のアートだ。魅力的だが野放図な数学的膨大さはゲームシステムによって制御され、美しいが無秩序なグラフィックは現実世界でも通用する論理に基づいたインタラクションで制御される。信じられないほど鋭く研ぎすまされ、見る者を黙らせるような迫力を備えていた『ゆめにっき』における狂気のエッセンスは、本作においては効率的に制御され、人智の及ぶところに落とし込まれている。このようなバランスは、個人制作者の職人芸がなければ決して実現されないものだろう。『ゆめにっき』が計測不可能なほど巨大なダイヤモンドの原石だったとすれば、本作は職人技によって美しいカッティングが施された、魅力的な宝石である。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。