90年代末に一世を風靡したファービー。その不気味さとやかましさをホラーに活かした『Tattletail』を紹介

ファービー人形をご存知だろうか。ハムスターともフクロウともいえない独特のルックスで、「アーメイコーコー」「ダノウラーダノウラー」といったファービッシュ語を話すやかましい電子ペットだ。なでたり抱いたりするうちに人間の言葉を覚えるかわいいやつでもある。

ファービー人形をご存知だろうか。ハムスターともフクロウともいえない独特のルックスで、「アーメイコーコー」「ダノウラーダノウラー」といったファービッシュ語を話すやかましい電子ペットだ。なでたり抱いたりするうちに人間の言葉を覚えるかわいいやつでもある。1998年に米国で発売されてから世界中で大ヒット。クリスマス商戦ではたちまち主役へと躍り出た。現在までになんと4000万個も売れたという。そのキモかわいいとも不気味ともとれる容姿から、当時の年齢によってはトラウマとなった方もいるかもしれない。90年代末にはまだ子供だった筆者も、家族が寝静まったあとで「Party! Party time!」と叫びはじめる彼らに怯えと若干の苛立ちを覚えた記憶がある。

『Tattletail』はそんなファービーを元ネタとした「Tattletail」人形が登場する一人称視点のホラーゲームだ。対象プラットフォームはPC/Mac(Steam)。定価498円で販売されている。デベロッパーはWaygetter Electronics名義となっている(作中では「Tattletail」人形の製造業者として名前が登場)。その実態はゲームデザイナーのBen Esposito氏、Wobbledogsの開発者Tom Astle氏、カートゥーン・アーティストのGeneva Hodgson氏による3人チームである。ちなみに実際のファービー人形を開発したのはTiger Electronicsである。

当時の記憶がいまいちよみがえらない方も、下記のゲームトレイラーを見れば思い出すかもしれない。90年代の海外おもちゃCM風のオープニングで、VHSテープ特有のノイズまで再現されている。ゲームプレイ映像はUnity製のインディーホラーにありがちなビジュアルと思うかもしれないが、90年代末というノルタルジックな設定にマッチしている。

そのおしゃべり人形を黙らせろ

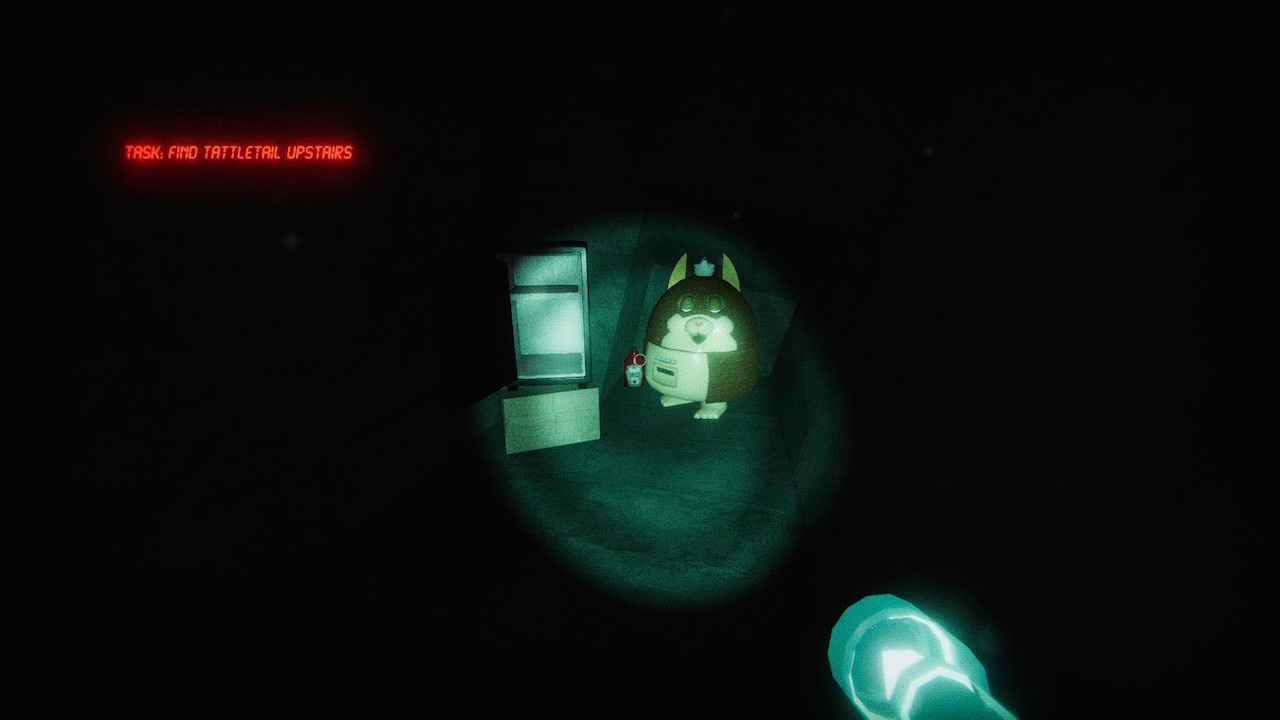

ときは1998年12月20日。クリスマスが待ち遠しくてたまらない主人公は夜中にこっそりとベッドから抜け出し、プレゼント箱の中身を確かめるために 自宅の地下室へと向かう。1人称視点カメラの高さから主人公は幼い子供のようだ。1階建ての一軒家に住んでおり、広い地下室は物置となっている。お父さんお母さんを起こさないよう忍び足で階段を降り、プレゼント箱を開封。すると中には不気味な「Tattletail」人形の姿が。

「ぼくの名はTattletail、キミが大好き!」「一緒に遊ぼ!一緒に遊ぼ!」と陽気に話し続ける「Tattletail」。対する主人公は言葉を発しないため、喜んでいるのかはわからない。ただ一通り触れたあとで、そっと箱の中に収めなおすだけだ。その後は何もなかったかのようにベッドに戻る。だが奇妙なことに、その日を境に「Tattletail」はひとりでに箱の中から飛び出し、夜中に遊び出すようになった。「パーティタイム」なるクリスマス当日まであと5日。そう、本作は意志を宿したおしゃべり人形との不思議な交流を描いた物語なのである。

しかも両親が購入した「Tattletail」人形は1体ではなく5体のようだ。1体でも扱いが大変なのに、5体ともなると頭が痛い。人形を手に取ると画面左上にバッテリー寿命、空腹度、毛づくろい欲のメーターが表示される。どれもすさまじいスピードで目減りしていく。メーターが切れるとすかさず「ごはんちょうだい!」「ブラッシングして!」と喚き立てる。バッテリーが切れれば静まると思ったら大間違いだ。プレイヤーは人形を黙らせるため、冷蔵庫の中にある餌やリビングルームにあるブラシの元へと奔走することになる。

また彼らは暗闇が苦手のようで、明かりが灯されていないと目玉をぐるぐる回しながら震えだす。もちろん黙ってはおらず、「アー!アァーー!」と鳴きはじめる。まったく世話の焼けるやつだ。懐中電灯をつけてやろう。しかしこの懐中電灯もまたクセもので、定期的に上下に振ってあげないとすぐにライトが消えてしまう。振れば振るだけ音が出る。さきほどから人形の声や物音に関する言及が続いていることを不思議に思っているかもしれない。なぜこれほどまで音に対して敏感になっているかというと、彼らの「ママ」が主人公を追ってきているからだ。

スレンダーマン系の脅威と時限爆弾としての人形

ゲーム序盤こそパロディとしての「Tattletail」人形との交流をコメディタッチで描いているが、無邪気に喜んでいられるのもここまでだ。噂によると、過去に「ママ」が子供たちの目玉を食らう事例が発生し、リコール対象になっているという。そんないわくつきの「ママ」が深い眠りから覚めた。それからというもの、彼女は連日暗闇の中で主人公を探しはじめる。物音に敏感で、主人公が走ったり懐中電灯を振ったりすると一気に距離を詰めてくる。いくら物音に気をつけていても、お腹をすかした「Tattletail」が叫び始めれば台無しとなる。

「ママ」はプレイヤーと視線が合っている間は動かない。恐怖に慄いて目を背けると墓穴を掘る。このあたりはスレンダーマン系のホラーゲームに近いメカニックである。だが本作の恐怖演出はスレンダーマン系ホラーの応用にとどまらない。ゲーム冒頭では笑いをもたらしていた「Tattletail」の存在が、恐怖を増幅する時限爆弾的な装置として機能しているのだ。「ママ」から逃れるためにも、人形という爆弾が作動しないよう黙らせる必要がある。つまりは慎重に行動したくても、大胆な行動に出ざるを得なくなるわけだ。

何度寝室のドアをノックしても主人公の両親は反応しない。夜中にかかってくる不審な電話も助けにならない。安全なはずの自宅で感じる孤独。この寂しさが身に染みはじめたところで、再び「Tattletail」人形の役割が変化する。笑いの対象から憎むべき爆弾と化した人形が、「ママ」という真の脅威を前にして、心の支えたる唯一の存在となってくれるのだ。はじめはうるさいと思っていた彼らの言葉が、場の沈黙を防いでくれていることに気づく。緊張を高めるBGMだけでは心細かっただろう。本作は60分から90分の短い体験ではあるが、その間にプレイヤーが人形に対して抱く感情が変化するようなつくりになっているのだ。

物語の構成もホラー短編としてしっかりしている。序盤はコメディタッチ、中盤からは「ママ」という脅威の存在が明らかになり、シリアスになった終盤で一気に畳み掛ける。ホラー演出としては、「ママ」という脅威が迫りくる恐怖、「出るかもしれない」という可能性の恐怖、出そうで出ない不在の恐怖。この3つが仕組まれている。しかしながら、恐怖の絶頂時に使われているのは、突然の音と映像で驚かせる「Jump Scare」だけであり、それを知った時点でホラーの効能は一気に薄れる。

とはいえファービー人形に感じる不気味さ、苛立たしさ自体は「Jump Scare」に至るまでのホラー演出に活かされている。一発ネタになりやすいコンセプトを上手にアウトプットできているのは、ゲーム開発経験の豊富なメンバーの力だろう。「Tattletail」の声を演じたRyann Shannon氏の演技はファービー人形のうざさを的確に捉えており見事である。物語の中で「ママ」の背景を膨らませていれば、さらに滲み出るような恐怖を生み出せていた可能性はある。

先述のとおりクリアまでの時間は短くリプレイ性も低いが、90年代末のオリジナル・ファービー人形を知る者であれば、ノスタルジックな笑いとホラーを味わえる作品である。なお『Tattletail』は日本語に対応していないが、長文はなく「地下室に向かう」「◯◯を探す」といった短文さえ把握できれば次にすべき行動を推測できるレベルである。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。