自分を殺して欲しい少女と殺人鬼の物語を描くサイコホラーアドベンチャー

『殺戮の天使』レビュー。神の存在を問う奇抜かつ至高の物語

『殺戮の天使』は、RPGツクールにて制作された古き良き国産サイコホラーADVである。起動してすぐに表示された見下ろし型の俯瞰画面を見ると、良くも悪くもどこかで見たことがある作品のように感じられるだろう。しかしよくある見た目とは裏腹に、本作にはとても独特な物語と、その物語を語るためのさまざまな工夫がちりばめられている。

私は、神に言われるかもしれない。「私は、お前自身の申告により、お前を裁く。お前は、自分自身のフリを他人に見て、それに対して吐き気で身を震わせたではないか」

――ルードウィヒ・ウィトゲンシュタイン『反哲学的断章―文化と価値』

『殺戮の天使』は、RPGツクールにて制作された古き良き国産サイコホラーADVである。起動してすぐに表示された見下ろし型の俯瞰画面を見ると、良くも悪くもどこかで見たことがある作品のように感じられるだろう。しかしよくある見た目とは裏腹に、本作にはとても独特な物語と、その物語を語るためのさまざまな工夫がちりばめられている。物語の根幹となるふたりの人物は、「自分を殺してもらう」ことを目標に据えた奇妙な少女と、自分に協力するという条件付きでその願いを受けつけた殺人鬼だ。この奇妙かつ破綻しがちな目標が設定された物語は、歪んでいながらも矛盾のない神学的テーマによって補強されつつ、絶望とほとんど同義の希望にむかって進んでいく。

『殺戮の天使』

作者: 星屑KRNKRN(真田まこと)

Steam版発売日: 2016年12月20日

価格:

Steam版 : 980円(日本語・英語・韓国語・中国語対応)

公式版 : 無料(日本語版のみ)

プラットフォーム: Windows

殺して欲しい少女、殺したい殺人鬼

物語はとある少女が殺風景な部屋のなかで目覚めるところから始まる。少女は自分がなぜここにいるのかを覚えておらず、自分は病院にいたはずだとつぶやく。別室に用意されたコンピューターが彼女に名前などを質問し、ここで少女の名前が「レイチェル・ガードナー」であることがわかる。事情を飲み込めないままレイチェルがエレベーターに乗ると、辺りに鐘の音が鳴り響き、「最下層の彼女はいけにえとなりました」というアナウンスが流れる。彼女が目覚めたフロアは「B7」で、エレベーターは次の「B6」で停まる。

「B6」は都会の薄汚れた街並みを模したような奇妙な内装の階である。レイチェルはそのフロアを探索するうち、巨大な鎌を持った男性に襲われる。男性の追跡から逃げつつ、次の階層へのエレベーターを作動させたレイチェルは、ひとりで「B5」にたどり着く。「B5」は一転して病院のような内装のフロアで、そこでレイチェルは白衣を着た男性ダニーと出会う。ふたりは同行して、この建物から出るために探索を始める。探索を進めるうち、彼の瞳に対する異常な執着に不穏なものを感じたレイチェルは、彼とふたりきりでいた手術室から逃げだそうとするのだが、扉に鍵がかかっていて逃げることができない。

レイチェルはダニーに捕まり手術台に縛りつけられ、彼女は「お母さんとお父さんのところに行かせて」と懇願する。するとダニーはこう答える。「きみの両親は地獄で待っているよ」。この台詞によって彼女の瞳が「死んだように」光を失うと、ダニーはとても美しくなったと喜びをあらわにする。

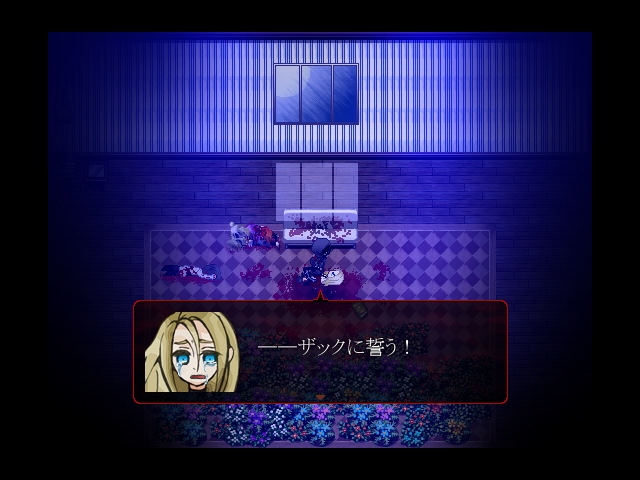

そこにとつぜん、「B6」フロアにいた男性が現れ、ダニーを鎌で殺害する。そのまま男性はレイチェルも手にかけようとするが、彼女は恐怖の反応を示さなくなっている。またしても鐘の音が鳴り響き、B6の住人がB5の住人を殺害したため彼もまた「いけにえ」となった、というアナウンスが聞こえてくる。男性はその部屋から出ていく。レイチェルは男性のあとを追いかけ、閉ざされたエレベーターの前で彼に出会う。男性はまたしても彼女を脅すのだが、彼女は意に介する様子もなく、それどころかこんなお願いをする――「私を殺して」。

レイチェルはフロアのなかで謎解きをしてエレベーターの電源を入れ、男性のところに戻ってくる。男性は彼女の手際に感心し、自分はこの建物から逃げるつもりなので、自分に協力しろと言う。そして、ふたりでともに建物の外に出れば、もうすこし少女も「良い顔」をするだろう、「そうすればお前を殺してやる」と発言する。男性の名前はアイザック・フォスター。身体中に包帯を巻きつけた、殺す相手の状態に奇妙なこだわりを持つ殺人鬼だ。幸せそうにしていたり、嬉しそうにしていたりする人間を見ると、ついつい手を出してしまうのだそうだ。ふたりはともにエレベーターに乗り込み、さらに上のフロアに移動する。

この建物にはフロアごとにひとりの殺人鬼が配置されているらしく、エレベーターは一階層ずつしか動かない。レイチェルはダニーとの会話によって何事かを思い出したらしく、「B6」でアイザックと初めて出会ったときとは違って「死んだ目」をしており、そのためにこの殺人鬼の食指はもう動かない。アイザックは建物から出たいと望んでいるので、彼女に協力を求めるかわりに、無事脱出することができたら、褒賞としておまえを殺してやると約束する――ここで、少女と殺人鬼の奇妙な協力関係が生まれ、物語の目標が負の符合(キャラクターの死)を持つことがはっきりと明示される。

物語を語るためのゲームデザイン

さて、本作のゲームデザインについてだが、特に既存のRPGツクールの枠組みを超えるようなものにはなっていない。むしろ注目したいのは、この奇妙な物語を語るために古臭いRPGツクールのシステムが徹底的に研ぎ澄まされている点だ。たとえば、レイチェルが殺人鬼に追われるシーン。ここではプレイヤーが少女を操作して、迫り来る殺人鬼から逃げることになる。特に驚くべきアクション要素はないが、このパートに入る直前にプレイヤーはゲームをセーブできる機会を与えられる。つまり、仮に殺人鬼に捕まってゲームオーバーになったとしても、すぐに同じところから再開できるように工夫されているのだ。こういった傾向は、ゲームの終盤まで続く。

このことが意味しているのは、本作がRPGツクール上で誰もが驚くようなゲームシステムを構築するというよりも、「少女が男性から逃げている」という物語の絵面を重視しているということだ。フロアごとに散見される謎解きも、その過程で進む物語の展開のための手段といった感が強い。もちろんそれ自体を楽しむこともできるが、こんな言い方を許してもらえれば、あくまでもRPGツクールの体験に留まっている。

システムを通じて物語を語るとはどういうことか? いくぶん比喩的な話になるが、たとえば少女の目の前に鍵の掛かった扉があるとする。プレイヤーは今までそうしてきたように謎を解こうとするが、そこで次のような展開が起こる――殺人鬼が力業でその扉を破壊する。その扉は、たとえば少女の心を象徴しているのかもしれないし、あるいは殺人鬼の性向を提示するために破壊されるのかもしれない。いずれにせよ確かなのは、本作のほとんど全てのゲームデザインは、物語を語るための手段として用いられているということだ。それ自体が単体で最高に面白いというものではないが、物語を語るという目的のために統一されているおかげで違和感やフラストレーションを感じることはなく、物語を進める装置として心地よい一貫性と効果を生んでいる。

奇抜かつ語りにくい物語

では、このゲームデザインが語ろうとしている物語はいったいどんなものか? それは、はっきり言って、まともな作家なら誰も手を出したがらないような設定をもつ、倫理観の反転した物語だ。物語論めいた話になるが、「自分を殺してもらうこと」を目標として設定したキャラクターを動かすことは、「自分を生かすこと」を目標として設定したキャラクターを動かすことより何十倍も難しい。ほとんどのプレイヤーは自分を殺して欲しいとは思っていないわけだから、まず感情移入できない。さらに注意しなければならないのは、彼女の行動の全てが論理的な整合性を欠いたものとなる危険である。「自分を生かす」という目標がエベレストの登頂なら、「殺人鬼の脱出を助けて自分を殺してもらう」という目標は自分用の墓穴の掘削だ。そんな穴を掘る面倒をかけるくらいなら、さっさと首をくくればいいだけの話だ、と誰もが考えるだろう。

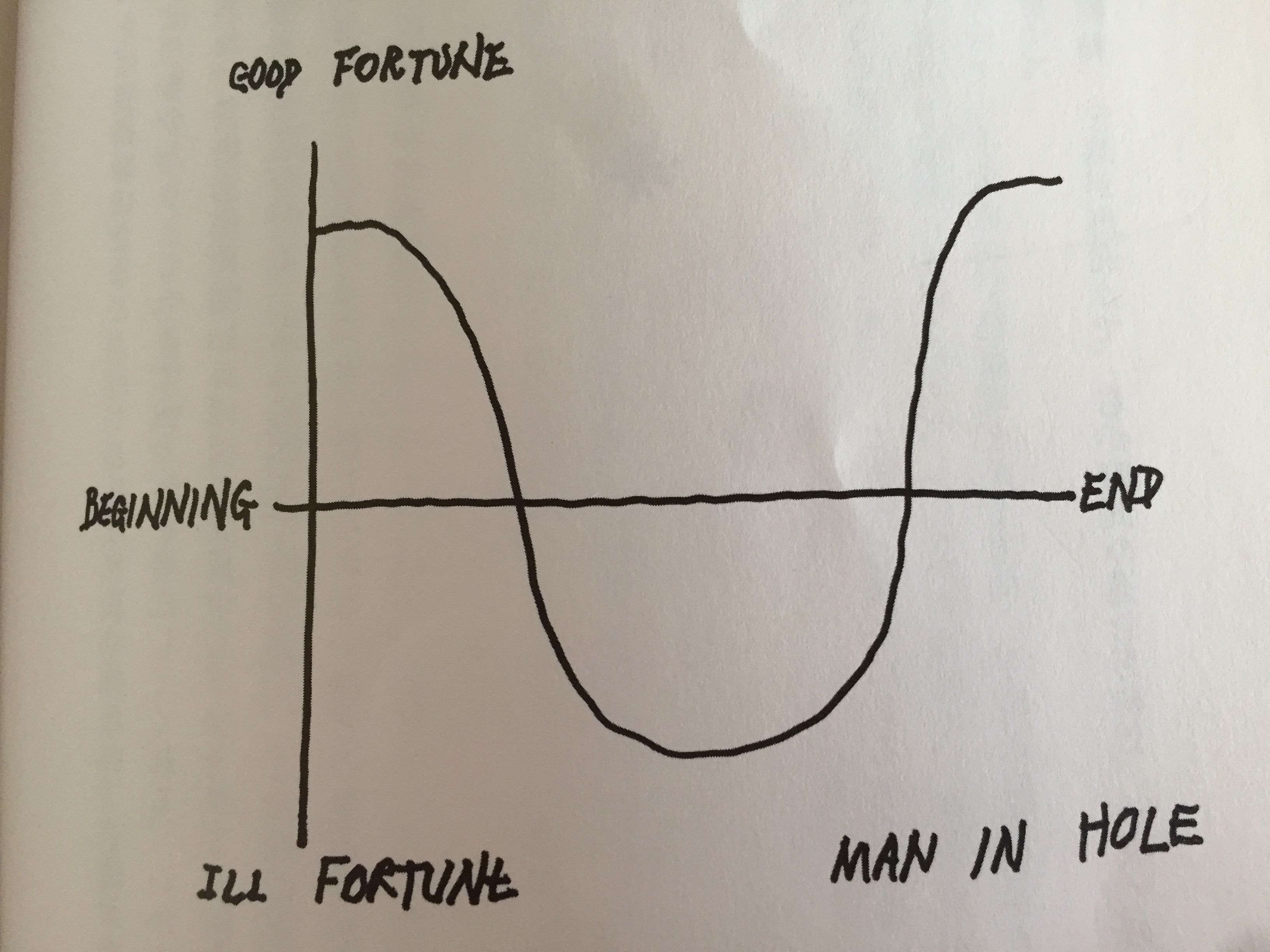

手元にある作品を拾い上げてみよう。登場人物たちの目標はたいていの場合、たとえば「世界の平和を守る」だとか、「海賊王になる」だとか、「甲子園に出る」といったものになっている。つまり、登場人物が目標を達成することとその過程がフックになるフィクション作品の場合、登場人物が目標を達成したときの褒賞はたいていの場合、正の符合を持っている。それが達成されるまでの過程は、褒賞を縦軸に置き、時間の経過を横軸に置いたグラフに書き出せば、つねに右上へと向かっていく。

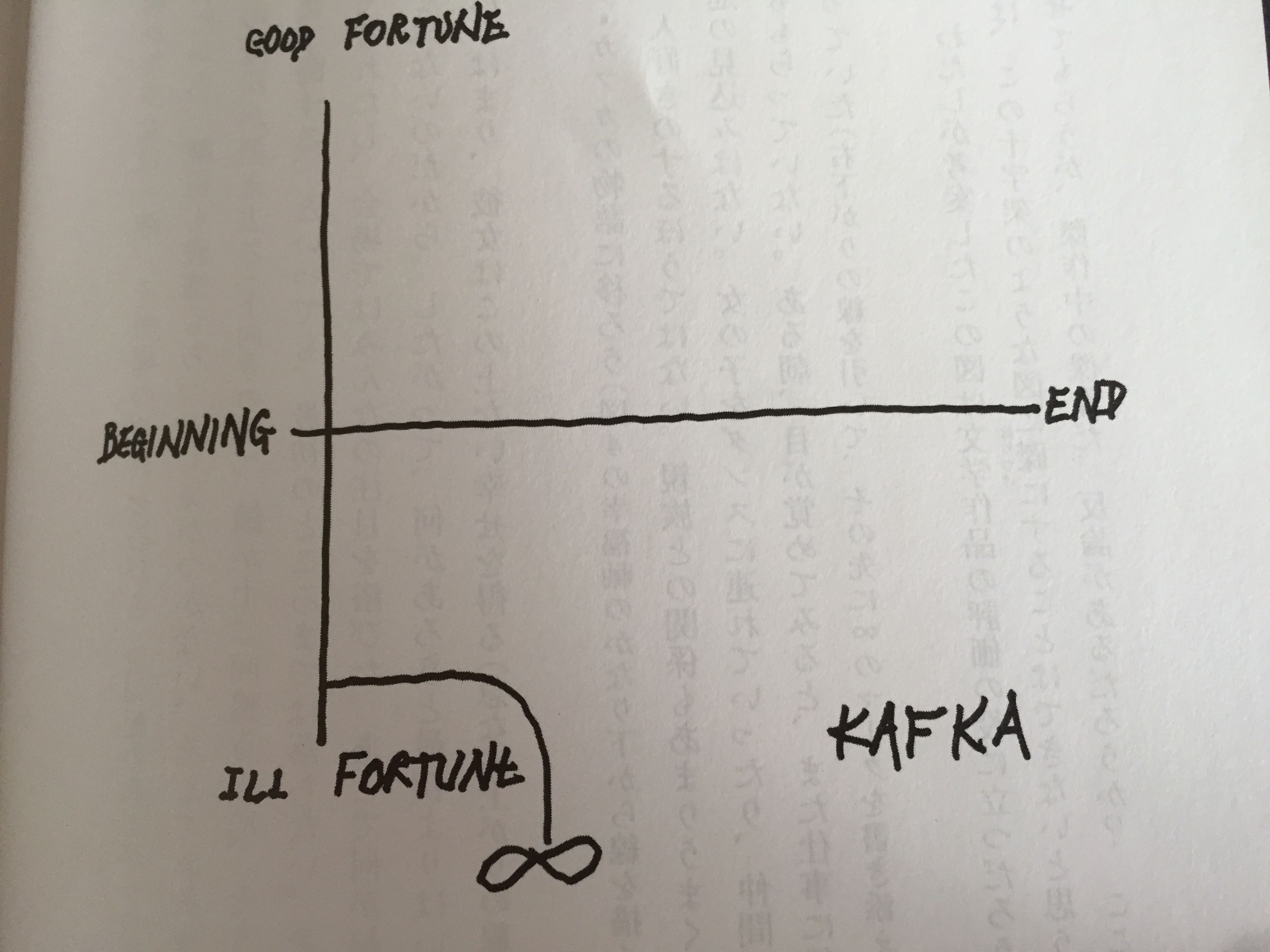

褒賞を表すグラフが右下へと向かった状態で成立している、つまり負の符号を持っている作品のなかで有名なものには、カフカの『変身』が挙げられる。この小説においては、毒虫に変身した主人公が勝ち取る褒賞は負の無限大(-∞)であり、そのことが読者に強烈な印象を与える。

『殺戮の天使』という作品をこの図式に当てはめてみると、線が右下へと向かっていくようなグラフが考えられるだろう。クライマックスにおける達成において、この作品におけるフィクションが実現可能な最大限の負の褒賞が、レイチェルに支払われることになるかもしれないわけだ。しかし、殺人鬼と少女の協力関係が結ばれ、少女の「自分を殺して欲しい」という目的が明らかになった直後では、当然ながらプレイヤーは彼女が生きて動いている動機をまったく理解することができない。それはたとえるなら、上下を逆さまにした描きかけの静物画のようなものだ。完成したところでその出来映えがどんなものかはわかっているし、見所はただ単に反転していることだけだから、大して興味深くも感じられない。初見では、単に物語の終着点に「主人公の死」を据えただけの、奇抜さを狙った作品と勘違いされても仕方がないだろう。

奇妙な物語をカバーする神学的テーマ

しかしながら、徐々にゲームを進めるうちに明らかになってくる神学的モチーフが、この反転した倫理観に絶妙な味付けを加えていく。たとえば主人公レイチェルはアイザックに対し、他人に殺してもらうことを望んでいるのに自殺をしない理由は「神様がお許しにならないから」だと伝える。これは神学者トマス・アクィナスが広めたとされる考えで、その理由は、この世の諸々の悪のなかでもっとも究極的なものは死であり、自殺はより小さい悪を避けるためにもっとも大きな罪を引き受ける行為だからだ、とされている。

トマス・アクィナスが『神学大全』で述べた論によれば、被造物に死を与える権利をもつのは神だけである。つまり、他人に自分の死を与えてもらうように頼むこともまた同等の罪ではあるのだが、舞台となる建物から脱出しようとふたりで協力するうち、レイチェルは次のような、神学的倫理においてはまったく矛盾のない、しかし屈折した考えをあらわにする――アイザックこそが神であり、自分を殺す権利を持つものである。

各フロアに配置された殺人鬼たちの存在は、物語のなかで、とあるキャラクターにはっきりと「天使」であると言明される(天国あるいは地獄の階層的な構造も、レイチェルたちがいる建物の構造に落とし込められている)。では、もとは「B6」担当の「天使」であったアイザックは、本当は何者なのか? これは物語の根幹に関わってくるテーマなので、あまり詳細を明らかにはできないのだが、2人はこの建物から脱出しようと努力を続けるうち、自分たちが天使や神である前に、ひとつの個であるという事実を学んでいく(それが物語を引っ張っていく見所でもある)。

『創世記』第22章には、本作のアイザックと同じ名前の登場人物が存在する。第22章において、アブラハムは神への忠誠を誓うために、息子であるアイザックを献供しようとする。父が息子に手をかけ火にくべようとすると神があらわれ、あなたの忠誠が深いことはわかったから、息子を火にくべて捧げなくてもよいとアブラハムに告げる。『殺戮の天使』に登場するアイザック・フォスターは、父親の悪意によって全身に大やけどを負った過去を持つ。それに続く経験が彼を殺人鬼たらしめたという挿話なのだが、ここで暗示されているのは、この虚構世界のなかに神が存在していないという冷酷な事実だ。もし神がいたのならば、彼が火傷を負わされるまえに、彼を救い出してしかるべきだったわけだから。

また、『創世記』第29章に登場するラケル(レイチェルという女性名の語源)は、神の介入によってヤコブの子をもうけ繁栄する家族の妻である。本作の主人公であるレイチェルは、ゲームを進めるにつれて不和に満ちた家庭環境のなかにいたことが示唆される。このことからも、この作品の世界において神が存在していないことはほとんど確実なのだが、それでもなお、登場人物たちが神なのか、天使なのか、それとも人間なのかという問いに対する答えは、プレイヤーの解釈に任されている。

筆者は個人的に、これは神が不在となった天国における天使たちが人間へと移行していく物語なのだと解釈した。別の解釈は当然あっていいし、排除されるべきではない。そもそもこの作品のタイトルは『殺戮の天使』なのだ。この奇妙な形に歪められた、しかし矛盾のない神学的倫理観を強固な基盤として進んでいく物語は、最後までプレイを進めたとき、やはり反転した読後感をプレイヤーにもたらす。自分の道徳観に照らし合わせてまったく同意することができない登場人物たちの、あまりにも強い信念に強く胸を打たれ、善悪とはいったい何なのかと深く逡巡することになるだろう。

総評

『殺戮の天使』をプレイし始めると、プレイヤーはその奇抜な設定に不安を感じるかもしれないが、次第に明らかになっていく人々の動機を知るにつれて、自分がとても独特な物語を見ていることを実感していく。物語を語るという目的のために徹底的に無駄をそぎ落としたゲームデザインも、その内容というより形式によってプレイヤーを驚かせてくれる。本作の虚構世界のなかにはどうやら神は存在していないようだが、このような作品が存在しているという事実だけで、筆者は現実の世界には神がいるのではないかと考えてしまう。誰もが思わず尻込みしてしまうような設定を選択しながら、最後まで力強く物語を描ききったこの名作に敬意を表し、この文章をしめくくりたい。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。