コレラ・吸血鬼・火星人・核・ゾンビ 近代終末論とゲーム

ビデオゲーム『Hatred』が物議をかもしている。あわせて弊誌紹介記事をご覧いただきたい。

参考記事:『Hatred』 アンモラル主義全開の問題児アクション

参考記事:Valveが市民虐殺ゲームをSteamで販売拒否 架空の不道徳はどこまで許されるのか

参考記事:ValveのGabe Newell、Steam Greenlightから削除された市民虐殺ゲームを復活させる

終末という世界観からみる『Hatred』

『Hatred』は市民を無差別に虐殺するという特異な内容だが、公式サイトでハルマゲドン(最終戦争)に言及しており、その世界観に「終末もの」を採用している点が筆者にとって興味深い。終末もののゲームといえば、文明が崩壊した世界で自分たちの力で必死に生き残るというイメージが強い。しかしこのゲームは違う。終末の世界で生き残るのではなく、終末に向けて人々を殺戮するのだ。おそらく「ハルマゲドン」という言葉は決まり文句以上のものがあるだろう。

歴史を振り返ってみれば、このような攻撃的かつ暴力的な終末論こそ、ヨーロッパを中心に現代にまで至るまで影響力を保っている終末思想に近いといえる。終末のイメージは古くからあったが、「終末思想」を形作ったとなると、紀元前165年ごろに書かれたとされるユダヤ教の『ダニエル書』が挙げられる。これはアンティオコス4世のユダヤ人弾圧に抵抗するために書かれた一種のプロパガンダ文書である。後半から終末に関する予言が語られ、黙示的な色彩をおびてくる。その内容は、世界を支配する帝国が人々を弾圧するが、神の聖徒が立ち上がり、帝国は終末を迎える。そして神に選ばれし民が永遠の国を手に入れるというものだ。

悪が跋扈し、救世主があらわれ、民は救済される――これがアブラハム系宗教の典型的な終末論のイメージであり、いまなお長きにわたって虐げられた人々の心を掴んでいる。しかし誰にとって悪で、誰にとって救済なのかが問題となる。ナチスドイツはアーリア人にとっての千年王国という救済を標榜し、悪をユダヤ人とした。ユダヤ人が基礎を形作った終末思想だが、それはユダヤ人弾圧の口実として転化されたのだ。カルト宗教の指導者もしばしば終末思想を利用し、殺戮をおこなった。その最大のものが太平天国の乱だろう。

このような観点をふまえた場合、表現の自由は最大限守られるべきとはいえ、『Hatred』は憂慮に値するだろう。『Hatred』の開発はポーランドの会社である。ポーランドは過去にユダヤ人への暴力的排斥運動であるポグロムの舞台となった国だ。開発者の真意はわからないし、意識的なのか無意識的なのかはわからないが、このような社会的、文化的背景を知って遊ぶのと、知らずして遊ぶのでは違いがある。

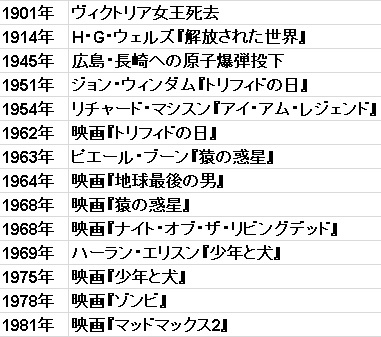

『Hatred』のような暴力的な終末思想の一方で、崩壊した世界にフォーカスした「終末もの」ジャンルは、近代になって生まれてきた。19世紀のイギリス文学が潮流にあり、20世紀にはいると文学にくわえて映画の影響もでてくる。本稿ではのちにゲームに取りいれられていく、近代の終末ものの形成過程を見ていくことにしよう。

サバイバルの原点:ダニエル・デフォー

サバイバルを語るうえで、19世紀の前に18世紀の小説家ダニエル・デフォーを無視するわけにはいかない。限られた物資でサバイバルするシチュエーションは、ビデオゲームでもよく見られる。その「サバイバル」をフィクションの主眼に置き、広く受け入れられた作品としてダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』は重要な位置を占めている。島に漂着した男が、限られた物資のなかで生き抜くことを描いたこの小説は、あらゆるサバイバルゲームの原点の一つだ。後述することになる、小説『最後のひとり』も、主人公が自分は地球最後の人間になったと自覚したとき、思い出したのはロビンソン・クルーソーだった。

サバイバルゲームは『無人島物語』『Don’t starve』『The Long Dark』など、苛酷な自然を背景としたものがある。もう一つは『DayZ』などゾンビや疫病が蔓延し、終末を迎えた後の世界で生き残るゲームだ。世界的な疫病の代表格といえばペストだが、ダニエル・デフォーはイギリスへのペスト上陸を体験しており、その混乱を詳細に記述した『ペスト』という本を出版している。この『ペスト』では『ロビンソン・クルーソー』と違い、サバイバルという要素はない。「サバイバル」「終末もの」「疫病」が結びついてくるのは、まだ先のことであるが、確かな萌芽が18世紀イギリスのダニエル・デフォーにはあるということだ。

革命・戦争・コレラ・吸血鬼

19世紀初頭、フランス革命とナポレオン戦争でヨーロッパ大陸が荒廃しているなか、フランス人のJean-Baptiste Cousin de Grainvilleが『Le Dernier Hommer』という散文詩小説の作品を1805年に出している。これは地球最後の男が生き残る物語で、今現在の終末ものの原点にあたる作品といってもいいだろう。翌年には『The Last Man』という題名で英訳され、イギリスで出版されている。

これに触発されたのかは定かではないが、『フランケンシュタイン』で有名なメアリー・シェリーは1826年に同じタイトルの『The Last Man』(邦題:『最後のひとり』)という小説をだしている。当時、この作品は評価されなかったが、『Le Dernier Hommer』と同じ近代の終末ものの原点の一つとして挙げられる作品だ。「サバイバル」「終末もの」「疫病」が結びついた作品である。

『最後のひとり』は疫病によって人類が終末を迎えるさまを描いている。この疫病は当時、世界的流行の兆しをみせていたコレラに影響されたものだ。インドの風土病であったコレラが、1917年にアジアでパンデミック(世界的流行)となる。インドにはイギリス東インド会社が進出しており、イギリス軍も駐留していた。このイギリス軍にコレラが直撃し、3000人もの死者をだしている。1818年からはタイム誌がコレラ・パンデミックを本国に報じ始め、これにメアリー・シェリーがヒントを得たのだろう。

コレラがヨーロッパに到達しパンデミックになったのは、1829年である。イギリスにコレラが上陸したのは1831年で、1832年までの死者は30000人を超える。再び流行した1848年から1849年には死者は60000人に及ぶ。1853年から1854年では30000人の死者だ。このように、18世紀のペスト以来の伝染病によるパニックにイギリス全土は襲われる。

疫病を広めるゲーム『Plague Inc. -伝染病株式会社-』や19世紀のコレラ・パンデミックも他人ごとではないのかもしれない。

なぜこのようにコレラの脅威を強調したかというと、『最後のひとり』だけではなく、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』もコレラの恐怖を反映しているからだ。『吸血鬼ドラキュラ』は終末ものでもなければ、サバイバルな作品でもない。しかし吸血鬼のキャラクターは、噛まれたその人間も怪物になってしまう点で、のちのちにゾンビに繋がっていく。『吸血鬼ドラキュラ』では吸血され、その人間も吸血鬼化しまうのを細菌が媒介するかのように記述し、その風貌は青ざめた顔としてコレラに感染したときの症状のように表現した。

世界の中心地・ロンドン

1880年代のイギリスは全盛期を迎え、まさしくロンドンは世界の中心となった。リチャード・ジェフリーズの『After London』では、終末後の世界で人類を再建する場所にロンドンが選ばれている。H・G・ウェルズの『宇宙戦争』では人類を吸血する火星人が、ロンドンを圧倒的火力で侵略する。『吸血鬼ドラキュラ』でドラキュラ伯爵はトランシルヴァニアからわざわざロンドンを侵略しにくる。イギリスを考えることは世界を考えることでもあり、ロンドンが崩壊することは世界が崩壊することだったのだ。

ロンドンを崩壊に導く侵略者はコレラだけではない。普仏戦争でフランスに勝利し、近代的な軍事力をつけてきたプロイセンも、イギリス人にとって脅威に見えたことがはずだ。さらに同時期、ロシア皇帝のアレクサンドル2世の暗殺メンバーの1人にユダヤ人がいたことを口実に、大規模なユダヤ人の暴力的排斥のポグロムが東欧で続発する。この東欧に住んでいたユダヤ人たちが、アメリカへと避難しはじめる。のちにそのユダヤ人たちがハリウッドを作るのだが、そのアメリカに向かう中継地がロンドンだったのだ。イギリス人はポグロムに関して同情的だったが、ユダヤ人がロンドンに溢れはじめると外国人嫌悪感情が生まれ、それがコレラやプロイセンの軍事的脅威と同じく”外的な脅威”という要素としてフィクションに反映された。近代の終末論においてもユダヤ人の悲哀は関係している。

H・G・ウェルズとジョン・ウィンダム

SFの父、H・G・ウェルズの代表作『タイム・マシン』は終末もののビジョンに大きな影響を与えた作品だ。のちの『猿の惑星』のような社会階層をひっくりかえした世界観の萌芽がここにはある。科学的知見にとんだウェルズは、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』を取り入れ、自分なりの進化論を『タイム・マシン』のなかに盛り込んだ。

ほかにもウェルズは、いち早く「核」を作品のなかに取りいれている。核分裂反応が確認されたのは1938年だが、ウェルズはすでに1914年の『解放された世界』において、核で各国が崩壊するさまを描いた。この作品はそれほど有名ではないが、ウェルズが核戦争のイメージを予言したとしばしば言われる。

第二次世界大戦終結後、H・G・ウェルズの『宇宙戦争』に影響を受けたジョン・ウィンダムの終末小説『トリフィドの日』が出版される。これは20世紀における終末ものの作品で、もっとも影響力をもった作品かもしれない。流星群の影響で人類が盲目になり、歩く食人植物トリフィドが襲ってくるというストーリーはそれほど亜流の作品を生まなかった。だが、この作品は、文明の崩壊を主人公たちが達観し、それなりに楽しそうに生きることを描写した。これは後世の作品における、終末もののスタンダードとなるほどの影響力をもっていたのだ。この描写は「心地よい破滅」とも揶揄されたが、戦争が終わり大量消費社会に移行してからのこの描写は、むしろ自然なものにもみえる。この描写は『ゾンビ』ものの世界観の基礎になった。成人男性と少女が2人旅する描写は『The Last of Us』やゲーム版『ウォーキング・デッド』にもみられるものだ。

1968年に生まれた2つの終末ものの映画

1968年の映画『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』と『猿の惑星』は、その続編を含めて終末ものに多大な影響を与えている。なんと言っても『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』は今や世界で一番人気があるモンスター「ゾンビ」を誕生させたのだ。、『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』には、モデルとなった映画がある。ゾンビの襲撃から家に立てこもるストーリーのひな形は、リチャード・マシスンの小説『アイ・アム・レジェンド』と、その映画化作品『地球最後の男』からきている。これは吸血鬼に世界が支配され、人類で唯一、吸血ウイルスに免疫をもった”地球最後の男”の死闘が語られる小説だ。『地球最後の男』での吸血鬼の描写は、『吸血鬼ドラキュラ』のドラキュラ伯爵のような存在ではなく、今見るとまるでゾンビのようにゆっくりと歩き回っている。『アイ・アム・レジェンド』では、吸血鬼が蔓延するのは吸血ウイルスが原因とされ、『吸血鬼ドラキュラ』の執筆背景であった疫病が、ここでは顕在化されて描かれている。

『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』の続編『ゾンビ』は、世界にゾンビブームを巻き起こした作品だが、ゾンビものに『トリフィドの日』のような心地よい破滅を組み合わせた。今度の舞台はショッピングモールだ。『デッド・ライシング』のオリジナルがここにあるのは、言うまでもない。

『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』と同じく1968年に公開された『猿の惑星』は、猿が知能をもっており、その猿に人間たちは奴隷にされている荒廃した世界を描いた。前述のとおり、『タイム・マシン』の未来世界から影響を受けている。このような「文明の逆転」は、原作者のピエール・ブーンが戦時中、日本軍の捕虜になった経験が元になっていると語られることがあるが、実際のところははっきりわかっておらず、諸説ある。終末もののゲーム『RAGE』は、主人公が冷凍睡眠から目覚めるが、自分以外の仲間のクルーが冷凍睡眠中に死んでいるシーンからはじまる。これは『猿の惑星』の冒頭シーンと同様だ。『Fallout 3』で多くのプレイヤーが最初に訪れることになる町メガトロンでは、核爆弾を崇める人間が登場する。これは『猿の惑星』の続編である『続・猿の惑星』で核爆弾を神と崇めるミュータントたちに影響を受けているのだろう。

いまだ刷新されていない『マッドマックス2』

文明崩壊後の荒廃した世界で、人々は燃料や食料、水をめぐって互いに殺しあう。そういった世界で跋扈しているのは暴走族たちだ。このような暴走族が幅をきかせる終末の世界は『最後の戦い』や『SF最後の巨人』、『ゾンビ』などの映画でもみられた、典型的な終末ものの風景だ。しかし『マッドマックス2』の暴走族の姿は奇抜だ。SMのボンテージとアメフトを組み合わせた衣装、派手な色に染めたモヒカン頭。この新しい暴走族のイメージは、低予算のなか苦肉の策で生み出されたにもかかわらず、まったく新しいものだった。だが終末ものを砂漠の世界で描くことや、骨格むき出しの改造車、主人公マックスが犬をつれていく設定などには、イメージのもととなった映画がある。SF作家ハーラン・エリスン原作の終末ものの映画『少年と犬』だ。kickstarterで資金調達に成功したサバイバルゲーム『The Flame in the Flood』には、終末の世界を犬と共に旅をする。開発者は『少年と犬』が念頭にあるのだろう。

『マッドマックス2』の終末もののイメージはいまだに刷新されていない。これに対抗して、地球温暖化を終末ものに取り入れた「水没した世界の終末もの」といえる映画『ウォーターワールド』があったが、出来が悪く『マッドマックス2』のような広がりは見せていない。「水没した世界の終末もの」のイメージ化が待たれるところだ。

『マッドマックス2』の再解釈というよりは『少年と犬』の再解釈だろうか。

ゲームで脚光を浴びはじめた19世紀イギリス

ここまで『最後のひとり』から『マッドマックス2』までの、特に影響力をもった19世紀から20世紀に至る近代の終末ものと、起源である19世紀のイギリスがおかれた状況をとりあげた。

アブラハム系宗教の終末思想は、虐げられる者が救済をもとめるなかから生まれてきた。それにたいして19世紀の終末ものフィクションというのは、栄華を誇っている側が環境を破壊される、心理的な恐怖から生まれきたといえるだろう。いわば背景が正反対なのだ。イギリスは農業革命と工業化に成功し、いち早く近代の道を歩み始めた。そして各国に植民地をもち、世界を俯瞰していた。このような要因が重なって近代の終末ものフィクションは形成されていき、20世紀になって本格的に花開いたのである。

アクション・アドベンチャーの最新作にも、19世紀のイギリスを舞台にしたものが出てきている。『The Order: 1886』『Bloodborne』、そして『Assassin’s Creed Victory』も19世紀のイギリスが舞台だが、これらは終末もののゲームではない。しかし本稿で紹介した社会的状況を考慮すると、これらの同時代をあつかったゲームは、本稿の内容と深層で共有できる価値観をもっていても不思議ではない。19世紀イギリスで形成された終末ものと社会的状況の関係は一側面にしかすぎないが、終末論の時計の針を戻すような『Hatred』の出現をふくめて、これらのゲームもこういった考察に値する興味深いゲームになっていることを願う。

参考文献 ノーマン・コーン『千年王国の追求』、見市雅俊『コレラの世界史』、草野巧『世紀末―神々の終末文書』

丹治愛『ドラキュラの世紀末』、メアリー・シェリー『最後のひとり』、黒川知文『ユダヤ人迫害史』

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。