『原神』ユーザーが、『原神』と『鳴潮』を比較してみた。プレイして見えてきたこと

『原神』と『鳴潮』を、『原神』ユーザーが比較してみた。プレイ範囲としては第1章第6幕までとなる。『原神』についてはVer.4.6まで一通り遊んでいる。

KURO GAMESより2024年5月23日に、オープンワールドRPG『鳴潮』がリリースされた。オープンワールドというシステムや画面写真から、興味をひかれた方も多いことだろう。ネットの一部には「『鳴潮』が『原神』に似ている」という意見もあり、そこから気になった人もいるのではないだろうか。

なぜそのような意見が出るかについては、プレイする前の事前情報でも想像はつく。基本無料のオープンワールドゲームであり中国の企業が開発・運用していることや、PVなどから確認できるキャラクターや建物の造形が『原神』の璃月という中国を舞台にした国の登場人物や建物に似ていること。くわえてKURO GAMESの作品である『パニシング:グレイレイヴン』がリリースされた際に『崩壊3rd』からの影響を感じさせるとして話題になったため、再び後追いかという印象を持つ人がいたためではないかと考えている。

筆者は事前に情報を得て「地球規模の大災害が起きた後の世界を冒険する」という設定から「またポストアポカリプスものか」という方が気になっていた。しかし、ネットでの評判を受けて「まずはプレイして似ているかどうかを確かめたい」と思うようになった。ゲームを開始した直後の第一印象はやはり「『原神』っぽい」となってしまったが、プレイを進めていくうちに『原神』とは異なる部分は手触りとして理解できていく。今回はプレイ開始前の筆者のような未プレイの方に「『原神』と鳴潮はどれくらい似ているのか。違う点はどこなのか」という点をお伝えできればと思っている。なお、プレイ範囲としては第1章第4幕までとなる。『原神』についてはVer.4.6まで一通り遊んでいる。

【UPDATE 2024/6/17 18:05】

プレイしたストーリーの範囲を、第1章第6幕から第1章第4幕へと修正

タイトル画面

「『鳴潮』と『原神』が似ている」と思うのは、何より画面のデザインという見た目や、普段の操作系にあたる部分である。ミニマルなアイコンと、フィールド上では扇状に展開されるUI。いい意味で言えば、このあたりが似ているおかげで「メニューを開くのはどこだ」「人に話しかけるのはどうすればいい」「どうすればダッシュできる」というところには何ひとつ苦労することはない。

たとえばプレイしていくと順次解放される機能の1つに空を滑空するグライダーがあるのだが、これはPCであれば「高いところからジャンプして空中でスペースキーを押す」ことで利用可能である。操作方法としては『原神』の滑空機能である風の翼と同じだ(とはいえ、この操作方式はほかのオープンワールドゲームでも採用されているが)。

ほかにも『原神』と似ているシステムは多い。集音というガチャは80連すれば最高レアが確定するが、その時点でピックアップされているキャラが引ける確率は50%だ。そもそもキャラクターのレアリティを星の数で表しており、星5が最高レア、それ以外は星4の2種類というのも『原神』と同じ。ただし武器集音は80連すれば確実にピックアップされているものが引けるため、ここは『原神』よりも優しい。

これらのガチャを回すための石を集めるための課金についてだが、このゲームにも「月相観測パス」という月額課金があるのだが、金額がなんと『原神』の月パス「空月の祝福」と同額の610円。その分これがどういうものかは一発で理解できる。『原神』の天空紀行に当たる「先駆ラジオ」というものも存在しており、こちらも課金することでアイテムや武器が追加で入手できる。

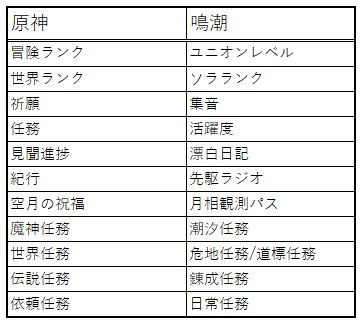

クエストもメインストーリーである潮汐任務と街で人々から話を聞くことで解放される危地任務や道標任務、キャラクターにフォーカスを当てた錬成任務的なものが存在しており、それぞれが魔神任務、世界任務、伝説任務だと理解できる。これらを画面で一覧して進度を確認することができるのだが、ご丁寧に一覧画面の呼び出しは『原神』と同じJキーだ。育成にもキャラクターごとのレベルに加えてプレイヤーレベル的なユニオンレベルが存在しており、これを上げていくことで敵の強さが上昇する。『原神』で言う冒険ランクである。自キャラの育成は上限に到達したらキャラごとにアイテムを集めて上限を突破、再びレベルを上げていくというものだ。この辺りは見た目通りに「似ている」と言える部分だろう。それぞれの操作やシステムは、『原神』ならではの要素ではないものの、同じジャンルや似た世界観について同様のシステムが採用されれば、「似てる感」は際立つ。

『原神』のメイン画面

『鳴潮』のメイン画面

『原神』と『鳴潮』の似たシステムの言い換え表

一方、戦闘や移動については違いがあることがすぐにわかる。『原神』は4人パーティだが、『鳴潮』は3人でパーティを組む。キャラクターを切り替えながら戦っていく形式は同じなのだが、『鳴潮』ではゲージが貯まるとキャラクターを切り替えたときにも技が発動する。変更前のキャラクターは「終奏スキル」を発動し、変更後のキャラクターは「変奏スキル」を発動する。通常戦闘時に使用するキャラごとの「共鳴スキル」や必殺技「共鳴開放」に加えて専用のゲージを消費する「共鳴回路」というキャラクター強化システムも存在。切り替え攻撃によりキャラクターを切り替えるタイミングや共鳴回路によるバフを使うタイミングなど、戦闘中に考える事が多いと思えた。

また、パリィとジャスト回避が存在しているのが大きな特徴だ。ジャスト回避については『原神』のダッシュとよりもさらに高速移動して攻撃を瞬時に回避するというものだ。パリィは相手の攻撃にタイミングを合わせて攻撃することで相手の攻撃を相殺する。これら2つに先のキャラクター切り替えを合わせることで「敵の攻撃を相殺、回避してタイミングよくキャラを切り替えて、バフをかけて戦う」という独自の戦闘体験ができる。

一方で移動についてはそこまで大きく変わらないものの、『原神』のクローバーマークのような空中移動を自分で実現可能な鈎縄が存在する。これを利用して、鈎縄で空中移動→そこから滑空のような動作も行えるため、移動については幅が広がっている。この鈎縄は戦闘中にも使えるため、空中からの落下攻撃をキャラ問わず行えるのは大きな特色だと感じた。

またこれは収集育成要素にもなるが、敵を倒し、その幻影のようなものを入手して装備する音骸というものが存在している。これが『原神』で言う聖遺物のようなものなのだが、ただの装備品ではなく、装備することで戦闘時に敵の姿に変身してその力を発揮できるのだ。キャラクターカスタマイズ要素と収集要素を併せ持った良いシステムだと思えた。

『鳴潮』の戦闘シーン。キャラクターを切り替えた瞬間。

ちなみに比較ではないものの、ストーリー面にも言及しておこう。世界観やストーリーについては、世界の風景からはポストアポカリプスものというよりは中華SFファンタジーとでも言うべき独特の雰囲気を感じられた。ただし、都市部はともかく周辺部は荒涼としており、この世界が一度滅びかけた世界であるということは伝わってくる。しかし、登場人物の名前が難解だったり、登場人物が繰り出してくる用語が難解だったりしてどうにもストーリーに集中しづらい。

最初に主人公を助けてくれる登場人物が秧秧(ヤンヤン)と熾霞(シカ)である。記憶喪失でなぜ自分がここにいるのかわからないという主人公に対する説明が「雲陵谷という瑝瓏領地内の今州城外の場所です」である。続けて自分は現地人ではない、という話になるのだが「漂白している旅人、もしくは帰郷の方でしょうか?」と問われて「漂白者?」「覚えていない」という選択肢がでてくる。個人的には「帰郷の方」とは何か説明してほしかった。基本的に固有名詞と固有名詞を組み合わせた会話が多く、返答まで固有名詞なので何が何かわからない。

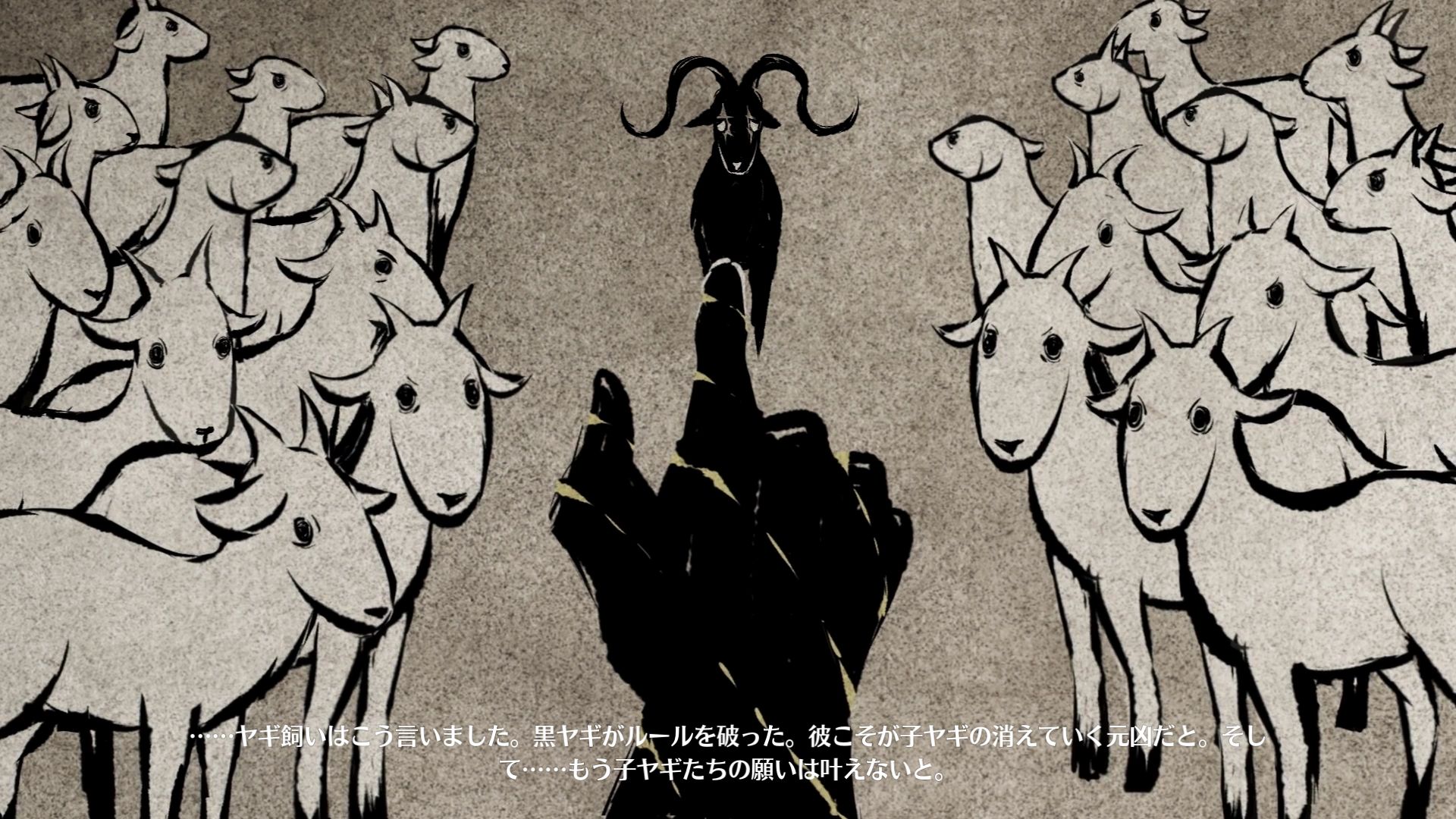

続けて「天空海の発生……新たな無音句が形成される予兆です」という話がでてきたあたりで、選択肢として「どういう意味?」なる返答が出現。ここらへんで「ああ、用語連発は意図的にやっているな」と理解できたので、すべてを理解できなくていいと割り切り、読み流しながらプレイを進めていった。ある程度メインストーリーを進めていくと滅びた村の調査をすることになり、そこでようやく漢字ではない名前の人間に出会えてホッとしたのだが、過去を知っていると思しきこの男は遠回しに村が滅びた経緯について延々と例え話を繰り返してくるだけ。結局明確な回答は提示されず、スッキリとしない展開であった。筆者はメインストーリーを進めたのはこの範囲までなのだが、あまりいい印象がない。

なお、現状では街の中などで時折挙動が重くなることがあり『原神』は快適にプレイできる筆者のPCでもたまにカクつく事があるのだが、これは開発環境が『原神』とは異なるUnityベースではなくUnreal Engine ベースであることも関係あるのだろうか。

筆者のPCはFHD環境のため、それ以上の解像度で動かした時の負荷がどうなるかは確認できていない。頻繁に発生する現象ではないが、3060Tiを利用してこの解像度で重くなるのは少し疑問を感じた。リリース当初は不具合についてもいろいろ報告がでていたので、最適化不足などもありそうである。

『鳴潮』の都市周辺。SFらしさやポストアポカリプス感はあまりない。

都市から少し離れるとこのような荒れ果てた風景に。

謎の用語がでてきては聞き返す会話シーンが妙に多い。

謎の存在が語る思わせぶりな例え話。結果的に何の話だったのか明示されない。

ここまで書いてきたが「結局似ているのか似ていないのか」という話になると、見た目と各種の操作系から似ていると言われてしまうのはとてもよくわかる。ただし、プレイすれば違う点はすぐに見えてくる。そういう意味では「『鳴潮』は『原神』に似ている」という指摘は発売当初よく見られた「『原神』は『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に似ている」という指摘に近いものを感じた。明らかに着想やアイデアで影響を受けていることはぱっと見わかるものの、実際をプレイしてみるとコアの思想の違いがわかるものだ。

個人的には、ある作品を踏まえたうえで「先行作を改良しました」というものを出してくることについては、批判しようとは思わない。だが、違うゲームである、と認識したうえで『鳴潮』が今後もプレイしたいと思えるところまで到達できたか、と言われると個人的には微妙である。たとえばパリィと回避を含めた戦闘技術を駆使して戦う必要がある強敵が出てきて「レベルを上げるだけでは勝てない。プレイヤーの操作技術を修練する必要がある」となるかもしれない。そうなれば、またひとつ独自の作品として評価はできるだろう。

ただ現時点ではそういう「難しい戦闘が楽しいゲーム」と言うわけではない印象で、戦闘システムについてメーカーが全面に押し出して宣伝しているようにも見えない。一方でストーリー面においてはローカライズやカルチャライズ以前の問題として、ユーザーの理解面を置いてけぼりにしているように感じる独自用語ラッシュが個人的には厳しい。ポストアポカリプスものは定期的に登場するだけに独自色を出したいのかも知れないが、かえって逆効果になっている印象だ。

戦闘とストーリーというゲームに比較的重要な部分に独自性が出ているのはプレイすればわかる作品だけに、前者についてはもっと全面に押し出してもよいし、後者についてはもうちょっとなんとかわかりやすくしてもらいたい。同社の『パニシング:グレイレイヴン』はそのストーリーがコアなユーザーに評価されている作品という印象があるため、ストーリーテリングについては期待したいところはある。もちろん、プレイした人によっては「これはおもしろい! ぜひ続けたい!」となるかもしれない。ある程度のシステム、とくに戦闘部分を体験できるようになるまではそう時間はかからないので、ぜひ一度プレイしてみてどのようなものか確かめてみていただきたい。

『鳴潮(Wuthering Waves)』はPC(Windows/Epic Gamesストア)/iOS/Android向けに基本プレイ無料で配信中だ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。