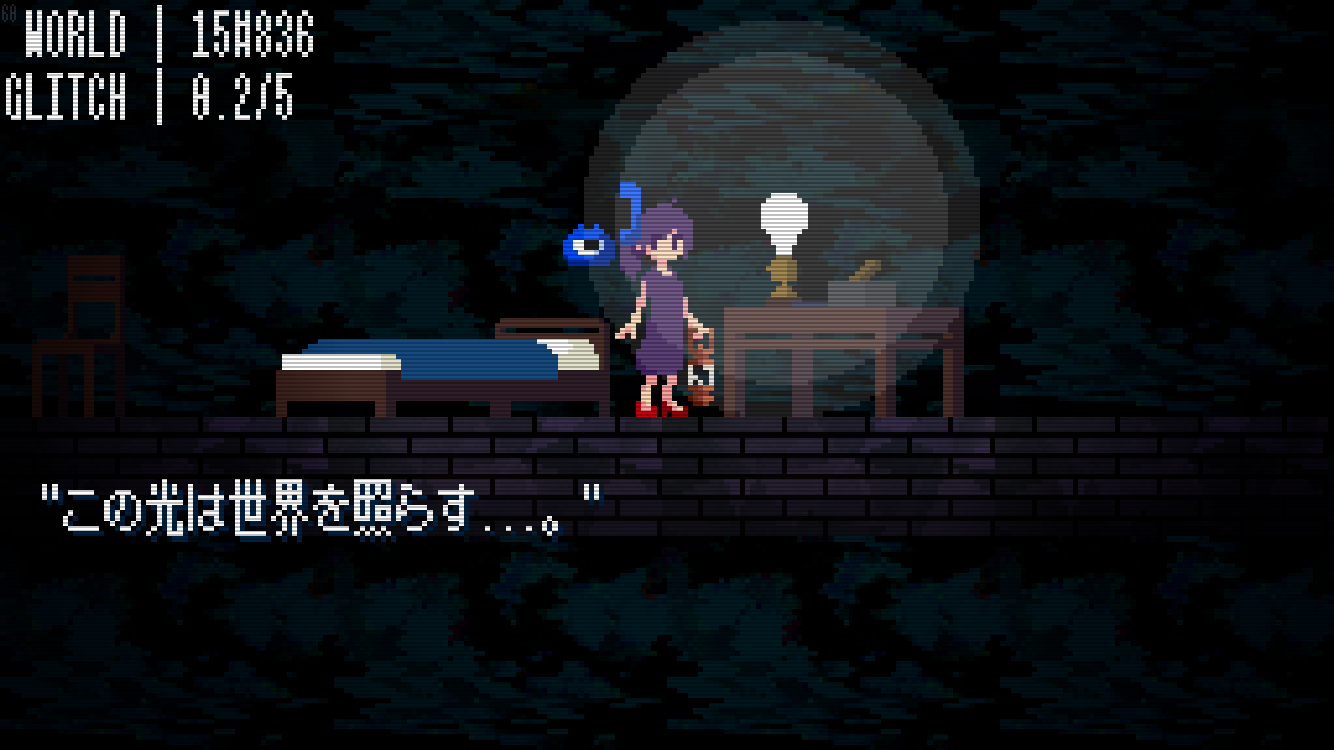

『Strange Telephone』コラム

――白熱灯は世界を照らし、電話は世界を接続する

先日掲載したレビューでも話題にしたが、『Strange Telephone』はわかりやすい物語によってプレイヤーを引っぱるタイプの作品ではない。まずは魅力的なグラフィックが、その後に謎解きがプレイヤーの興味を惹く。本作の虚構世界を説明するのは、用意された5つのエンディングをすべて回覧したあとの、エンドロールの一枚絵だけだ。

スポイラーアラート!

本稿は『Strange Telephone』に関する

完全なネタバレを含みます。

本作に用意された5つのエンディングを見ていない方は、

クリア後にお読みになることをおすすめします。

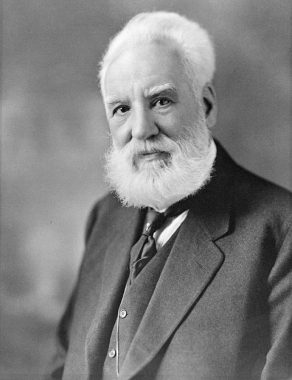

先日掲載したレビューでも話題にしたが、『Strange Telephone』はわかりやすい物語によってプレイヤーを引っぱるタイプの作品ではない。まずは魅力的なグラフィックが、その後に謎解きがプレイヤーの興味を惹く。本作の虚構世界を説明するのは、用意された5つのエンディングをすべて回覧したあとの、エンドロールの一枚絵だけだ。明かりのついた白熱電球を手に持ち、じっとその光を眺めている、古めかしい格好をした白髪の男性。このイメージはふたりの高名な発明家、電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルと、白熱灯を発明したトーマス・エジソンを連想させる。

弊誌の編集長と本作について話をしているとき、本作の控えめなフィクションの語り方についての、興味深い解釈が生まれてきた。考察を続けるうち、この作品が、近年のビデオゲームに見られる「ゲームシステムとテーマの一致」の手法を踏襲していることが明らかになった。以下にするのは、その過程を記した覚書である。

影響を受けた作品として、制作者のyuta氏は『ゆめにっき』を挙げている。たしかにその特徴的なグラフィックや音楽の使い方などから、はっきりとした影響が感じ取れる。しかしながら、『ゆめにっき』と似ていない部分も、もちろんある。もっとも大きな相違点は、プレイヤーキャラクターである「Jill」がさまよう世界が、目覚めている状態で見られることだ。プレイヤーは「目覚める」と記された目覚まし時計のアイコンをタップしてゲームを開始する。ポーズメニューに入るときは、画面右上部分に表示された「ZZZ」というアイコンをタップする。『ゆめにっき』のプレイヤーキャラクターである「窓付き」が、眠っている状態でなければ自室の扉から出ようとしなかったことを鑑みると、これは重要な相違点であろう。

さて、描かれているものがすべて覚醒時の世界であるとすれば、作品のなかで行われるすべての出来事は、ある程度現実的な論理に沿ったものであると見ることができる。つまり、これはどこまで行っても意識が覚醒した状態の世界の出来事なのだ。しかしながら、本作のなかで行われていることは、すべてが現実的なわけではない。見る者を惹きつけると同時に異様さをかもしだすグラフィックしかり、世界の発見とアイテム取得のプロセスしかり。これらは現実的な論理で説明できるところもあれば、説明できないところもある。

あまり詳細にはしないが、簡単に攻略手順をおさらいしてみよう。プレイヤーはJillを操作し、さまざまな番号に電話をかけてべつの世界に行く。鍛冶屋のような姿の影から「無限の如雨露」をもらい、鉈を持っている目のついた植物から「鉈」をもらう。「無限の如雨露」をもちいて枯れた花に水をやると「青い花」をもらうことができ、その「青い花」をお墓に供えると月が昇る。その影響で成長した竹林に「鉈」を用いると「竹」を得ることができ、焚き火に「竹」を用いると「フィラメント」を得ることができる。この「フィラメント」を電球に用いると明かりがつき、「石を渡せ」と要求するオブジェクトから「白い鍵」をもらう準備が整う。

たとえば焚き火のところで竹を用いてフィラメントを得るというのは、竹を炭化させるというイメージのために、それなりに現実味がある。青い花をお墓に供えたから月が昇り、そのために竹林が生長するというのは現実的ではないが、美的には理解できる表現だ(竹取物語)。シークレットとして用意されている、ゲーム機をテレビに接続する世界も、夢ではなく現実の理論で説明することができる。問題は、これらの出来事が起こる世界に行く方法が、まったく非現実的であることだ。手当たり次第の電話番号に総当たりをかけ、繋がった世界に行くというのは、夢の世界、あるいは感覚的な世界の論理としか言い表しようがない。

私は本稿の冒頭で、本作を「わかりやすい物語によってプレイヤーを引っぱるタイプの作品ではない」と評した。というのも、「なぜ電話をかけると別の世界に行けるのか」という問いに対する説明が、プレイ中にまったく行われないからだ。たとえば、Jillはこの世界に囚われていて、電話機Grahamは脱出のための手助けをしている――といったような、わかりやすい物語はまったく語られない。理解できるのは、本作で描かれている世界が、そのような「仕組み」を採用しているという事実のみである。繰りかえすが、この作品の物語はプレイ中にはまったく明らかにならず、ずっと伏せられたままなのだ。

だからこそ、筆者はすべてのエンディングを見終えたあとのエンドロールの一枚絵から、強烈な印象を受けた。それは本作がいちばん最後になって提示した、おそらく唯一のフィクションの説明となりうるヒントだ。何事かを考えこむようにじっと白熱電球の明かりを見つめる、白髪の人物。彼が発明家であることは、本作に頻出する電話と電球のモチーフから類推して、明らかなことだろう(そもそも、主人公Jillにつきまとう電話機の名前は「Graham」である)。では、この白髪の人物の唐突な登場そのものは、いったい何を意味しているのか。

物書きのようなことをやっている筆者にもすこし共感するところがあるのだが、もともと一人きりでなにかを作るという行為は、本質的に、無のなかに手を突っ込んで何かを引っぱり出すような行為だ。私が原稿を書き始めるとき、手当たり次第にいろんなテーマに接続しようとするように、プレイヤーはゲームを始めると、まず手当たり次第にいろんな番号に電話をかける。

もしも「太陽のランタン」の存在に気がつかなければ、どの世界に繋がろうとも、「この状態じゃなにもわからない。」というメッセージが表示されるのみだ。一呼吸おいて、まず始まりの世界で「太陽のランタン」を手にすると、いくらか世界を認識できるようになる。そしてプレイヤーはJillを動かしながら、この世界の本質的な仕組みを学んでいく。いくらかの突破点を経験したのち(特に「カテゴライザー」の発見などそうだろう)、よりその世界の論理に沿ったやり方で、効率的に物事を学んでいく。さらに知見を深めるため、さらに多くの世界に接続し、いくつかの実験を行う。そして、ついには大いなる達成(扉の開放)にたどり着く。

ここからはまったくの推測でしかないが、この作品は、モノづくりに関わる精神的な迷いや達成を表象しているのだと思う。だとするとJillは、Grahamの助けを借りて何かを作ろうとしている発明家/創造者の卵なのかもしれない。というのは、扉の開放の後に彼女が目覚めるのは、ベッドではなく一人用の机の前であり、一人用の机は一般的に言って、そこでじっくりと考え事をするためにあるからだ。そしてゲームの最後に、彼女はその机の前で、何事かを思いつく。――もちろん、これは筆者の個人的な解釈であって、これが唯一厳正な解釈であると豪語するつもりはない。

さまざまな世界におけるJillの迷いと発見は、幾度もの作り直しを経た本作を制作しているときのyuta氏の心情を映しているようにも思われる。しかしより注意したいのは、手当たり次第に電話をかけ、世界の仕組みを学んでいくというゲームシステムが、そのまま発明や創造という普遍的な行為(本作のテーマ)の表象となっていることだ。だとすれば、この作品は偉大な発明や創造を成し遂げた、先人達への畏怖と尊敬すら表明しているのかもしれない。なぜなら、私たちがいまこうして何事かを作ったり、あるいはただ単に生活している社会基盤は、すべて先人たちの絶え間ない探求と、それにまつわる迷い、そして達成によって成立しているからだ。白熱灯は世界を照らし、電話は世界を接続する――そして私たちは、それらを用いて新たなる創造の試みをつづけていくのである。

さて、本作で見られたようなゲームシステムとテーマの一致は、最近の、特にインディーズゲームに多く見られる傾向であるように思われる。足早にいくつかの例を挙げれば、『OneShot』の「ほかの世界にも誰かがいる」というテーマは、プレイヤーのコンピュータ(ゲーム外の世界)に操作を加えるというゲームシステムによって補強される。あるいは『Undertale』の「他者との関わり」というテーマは、ハートマークを動かして敵の攻撃を避けるアクションのゲームシステムによって補強される。

ゲームシステムとテーマが一致していない例を挙げれば、よりわかりやすいかもしれない。とても大雑把な言い方になるが、別に『スーパーマリオブラザーズ』のマリオはジャンプをしなくてもいい。というのは、あの作品は、テーマというよりもその入力系統(システム)の完璧さそのものによる名作だからだ。あれはゲームの表現がほとんどシステムのみに限られていた時代だからこその作品であり、現代のマリオはその制約から逃れて、落ちモノパズルもレースゲームもテニスもゴルフも、違和感なく完璧にこなすことができるのだ。

もちろん、どちらの場合がより優れているといった判断を下すためにこの話をしているのではない。単純に、ゲームシステムとテーマが一致していて面白い場合と、そうでなくても面白い場合があるという話だ。なんにせよ、ビデオゲームが芸術として進化するにつれ、過去にはあまり見られなかった手法として、こういった作例が現れてきていることは、非常に喜ばしいことである。そして『Strange Telephone』は間違いなくこの系譜に属するものであり、この手法の先進的かつ優れた実例として、我々の記憶に残ることだろう。キザな言い方を許してもらえれば、たったひとりで世界にむかって電話をかけつづけたyuta氏のめでたい手が、しかるべき無形の褒賞を獲得したことを心から祝福して、この文章をしめくくりたい。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。